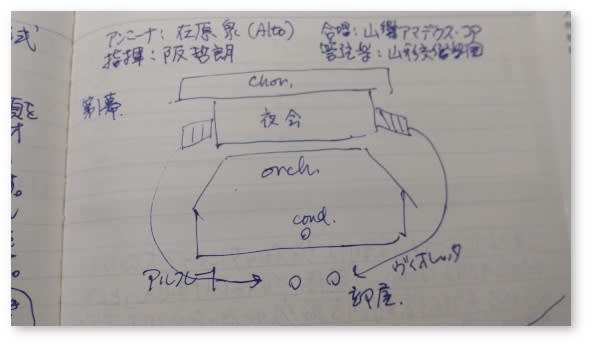

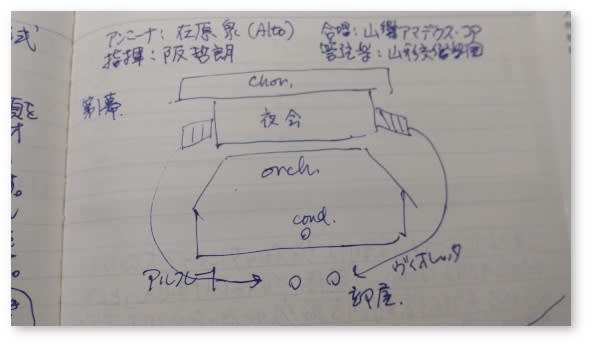

冬型の気圧配置も通り過ぎ、久しぶりに太陽が顔を出した日曜の午後、山形交響楽団の演奏会形式オペラシリーズVol.2、ヴェルディの歌劇「椿姫」を聴きました。会場はやまぎん県民ホール、日本語字幕付きイタリア語上演、15時開演です。ホールに入るとステージ上にはオーケストラの席が並んでいますが、オーケストラピットを使わないでステージを広げているため、ずいぶん余裕があるように感じます。オーケストラの後方には合唱団のための階段状の台があり、その手前、オーケストラと合唱団の間に小舞台のようなものが作られています。おそらく、何か演出上の工夫があるのでしょう。

ステージ上の楽器配置は、左から第1ヴァイオリン(8)、チェロ(6)、ヴィオラ(5)、第2ヴァイオリン(7)、チェロの左後方にコントラバス(3)の 8-7-5-6-3 という編成の弦楽5部に、正面後方にフルート(2、うち1はピッコロ持ち替え)とオーボエ(2)、その後方にクラリネット(2)とファゴット(2)、木管の左にホルン(4)、木管の後方にトランペット(2)、トロンボーン(3)、テューバ、最後方にティンパニとパーカッション、というものです。

以下、敬称を略しますが、舞台構成と演出は太田麻衣子、配役は

管弦楽:山形交響楽団、合唱は山響アマデウスコア、合唱とバンダに県立山形東高等学校音楽部・吹奏楽部。指揮は山響常任の阪哲朗。

第1幕、ヴァイオリンがひそやかに前奏曲を奏でると、「椿姫」の舞台は夜会の場面に。パリの社交界で名高い高級娼婦ヴィオレッタが、友人フローラと共に客間でパトロンや貴族たちをもてなしていると、青年アルフレートが紹介され、ヴィオレッタと共に「乾杯の歌」を歌います。来客たちは宴に移動しますが、ヴィオレッタはめまいがしてその場に残ります。彼女の健康を気遣うアルフレートも残って真剣に恋心を訴え、ヴィオレッタは心を動かされます。

第2幕、第1場はパリ郊外の家で静かに暮らすアルフレートとヴィオレッタの生活です。部屋にソファと小テーブルを置いただけの場面ですが、アルフレートは生活を支えるのにお金が必要なことがわかっていない。生活はヴィオレッタが自分の財産を切り崩しながら営まれているのです。それを知ったアルフレートは金策のためにパリに向かいますが、そこへアルフレートの父ジェルモンがやってくる。娘の婚約が破談になりそうなので、息子と別れてくれ、という話です。最初は納得しなかったヴィオレッタも最後には折れて、自分から身を引くことにしますが、このあたりの心変わりの理由は以前に考えた(*1)ことがありました。ヴィオレッタが去った後は、息子アルフレートと父ジェルモンの対話による心理劇。見応え、聴き応えがありますが、ここでは合唱はありません。第2場は合唱が入り、フローラの夜会の場面です。男爵とよりを戻したヴィオレッタにアルフレートは札束を投げつけ侮辱します。緊迫した場面に父ジェルモンがやってきて息子を叱りつけます。それぞれの思いが歌われますが、思いが交差することはありません。

第3幕、真っ白な長椅子を置いただけのヴィオレッタの寝室。決闘による男爵の傷も癒え、ジェルモンがアルフレートに真実を伝えたことで、急ぎアルフレートが戻ってきますが、ヴィオレッタはすでに結核で明日をもしれぬ命となっています。わかっていないアルフレートは二人でどこか遠いところで暮らそうなどと言いますが、ヴィオレッタにはもうその力はない。容態が急変して崩れ落ちるように亡くなります。合唱はありませんが、オーケストラによるヴェルディの繊細な音楽が聴かせどころを作ります。指揮の阪哲朗さん、オーケストラが歌を支え、情感を盛り上げ、さすがにうまいです。ブラヴォー!です。

熱のこもったカーテンコールとなりました。それぞれの役の皆さんによる歌も山響の演奏も山響アマデウスコアの合唱も素晴らしかったですし、バンダで参加した山形東高音楽部・吹奏楽部の生徒さんたちも、きっと強烈に心に残ったことでしょう。演奏会形式ではありますが、演出の見事さも感じました。県民ホールの会場を活かしたこのシリーズがさらに続いてくれるように願っています。

◯

ここからは余談です。

父親ジェルモンの影に母親の存在を見る見方(*2)もおもしろいです。現代にも通じ、あり得るだけにリアリティを感じます。

主人公の一人、アルフレートの残念さ。恋に浮かれて突っ走るけれど、生活することを知らない。ヴィオレッタにお金を出させて、のほほんとしている。当時の貴族のボンボンといえばそんなものかもしれませんが、自分の娘なら恋人にはなってほしくないタイプです。そういえば、おとぎ話の王子様はみんな面食いのスネカジリ君だなあ。

もう一つ、忠実なアンニーナの役割は、ヴィオレッタにとっては大切なものだったのでしょう。主従関係は根底にありながら、「奥様、それはいけません」と止めてくれるような関係、信頼感があったのでは。明日をもしれぬ病に加えお金が底をついたとしても、主人を見限ることなく仕えている。この密接な紐帯にも、背景がありそうです。ヴェルディは目立ったアリアを与えてはいませんが、重唱の場面でのアンニーナの声の役割も、何度も聴いていると聴きどころの一つに思えてきます。「椿姫〜ラ・トラヴィアータ」、ほんとに名作だなあと思います。そういえば、あれほど繰り返して観ているLDの「トラヴィアータ」は、まだ記事にしていなかったんだなあ。

(*1): ヴェルディの歌劇「椿姫」を見る〜「電網郊外散歩道」2006年5月

(*2): ジェルモン〜「中爺通信」より

ステージ上の楽器配置は、左から第1ヴァイオリン(8)、チェロ(6)、ヴィオラ(5)、第2ヴァイオリン(7)、チェロの左後方にコントラバス(3)の 8-7-5-6-3 という編成の弦楽5部に、正面後方にフルート(2、うち1はピッコロ持ち替え)とオーボエ(2)、その後方にクラリネット(2)とファゴット(2)、木管の左にホルン(4)、木管の後方にトランペット(2)、トロンボーン(3)、テューバ、最後方にティンパニとパーカッション、というものです。

以下、敬称を略しますが、舞台構成と演出は太田麻衣子、配役は

ヴィオレッタ:森谷 真理(ソプラノ)

アルフレード:宮里 直樹(テノール)

ジェルモン:大西 宇宙(バリトン)

フローラ:小林 由佳(メゾソプラノ)

ガストン子爵:新海 康仁(テノール)

ドゥフォール男爵:河野 鉄平(バス)

ドビニー侯爵:深瀬 廉(バリトン)

医師グランヴィル:井上 雅人(バリトン)

アンニーナ:在原 泉(アルト)

ジュゼッペ:西野 真史(山響アマデウスコア)

使者:鈴木 集(山響アマデウスコア)

フローラの召使:土田 拓志(山響アマデウスコア)

管弦楽:山形交響楽団、合唱は山響アマデウスコア、合唱とバンダに県立山形東高等学校音楽部・吹奏楽部。指揮は山響常任の阪哲朗。

第1幕、ヴァイオリンがひそやかに前奏曲を奏でると、「椿姫」の舞台は夜会の場面に。パリの社交界で名高い高級娼婦ヴィオレッタが、友人フローラと共に客間でパトロンや貴族たちをもてなしていると、青年アルフレートが紹介され、ヴィオレッタと共に「乾杯の歌」を歌います。来客たちは宴に移動しますが、ヴィオレッタはめまいがしてその場に残ります。彼女の健康を気遣うアルフレートも残って真剣に恋心を訴え、ヴィオレッタは心を動かされます。

第2幕、第1場はパリ郊外の家で静かに暮らすアルフレートとヴィオレッタの生活です。部屋にソファと小テーブルを置いただけの場面ですが、アルフレートは生活を支えるのにお金が必要なことがわかっていない。生活はヴィオレッタが自分の財産を切り崩しながら営まれているのです。それを知ったアルフレートは金策のためにパリに向かいますが、そこへアルフレートの父ジェルモンがやってくる。娘の婚約が破談になりそうなので、息子と別れてくれ、という話です。最初は納得しなかったヴィオレッタも最後には折れて、自分から身を引くことにしますが、このあたりの心変わりの理由は以前に考えた(*1)ことがありました。ヴィオレッタが去った後は、息子アルフレートと父ジェルモンの対話による心理劇。見応え、聴き応えがありますが、ここでは合唱はありません。第2場は合唱が入り、フローラの夜会の場面です。男爵とよりを戻したヴィオレッタにアルフレートは札束を投げつけ侮辱します。緊迫した場面に父ジェルモンがやってきて息子を叱りつけます。それぞれの思いが歌われますが、思いが交差することはありません。

第3幕、真っ白な長椅子を置いただけのヴィオレッタの寝室。決闘による男爵の傷も癒え、ジェルモンがアルフレートに真実を伝えたことで、急ぎアルフレートが戻ってきますが、ヴィオレッタはすでに結核で明日をもしれぬ命となっています。わかっていないアルフレートは二人でどこか遠いところで暮らそうなどと言いますが、ヴィオレッタにはもうその力はない。容態が急変して崩れ落ちるように亡くなります。合唱はありませんが、オーケストラによるヴェルディの繊細な音楽が聴かせどころを作ります。指揮の阪哲朗さん、オーケストラが歌を支え、情感を盛り上げ、さすがにうまいです。ブラヴォー!です。

熱のこもったカーテンコールとなりました。それぞれの役の皆さんによる歌も山響の演奏も山響アマデウスコアの合唱も素晴らしかったですし、バンダで参加した山形東高音楽部・吹奏楽部の生徒さんたちも、きっと強烈に心に残ったことでしょう。演奏会形式ではありますが、演出の見事さも感じました。県民ホールの会場を活かしたこのシリーズがさらに続いてくれるように願っています。

◯

ここからは余談です。

父親ジェルモンの影に母親の存在を見る見方(*2)もおもしろいです。現代にも通じ、あり得るだけにリアリティを感じます。

主人公の一人、アルフレートの残念さ。恋に浮かれて突っ走るけれど、生活することを知らない。ヴィオレッタにお金を出させて、のほほんとしている。当時の貴族のボンボンといえばそんなものかもしれませんが、自分の娘なら恋人にはなってほしくないタイプです。そういえば、おとぎ話の王子様はみんな面食いのスネカジリ君だなあ。

もう一つ、忠実なアンニーナの役割は、ヴィオレッタにとっては大切なものだったのでしょう。主従関係は根底にありながら、「奥様、それはいけません」と止めてくれるような関係、信頼感があったのでは。明日をもしれぬ病に加えお金が底をついたとしても、主人を見限ることなく仕えている。この密接な紐帯にも、背景がありそうです。ヴェルディは目立ったアリアを与えてはいませんが、重唱の場面でのアンニーナの声の役割も、何度も聴いていると聴きどころの一つに思えてきます。「椿姫〜ラ・トラヴィアータ」、ほんとに名作だなあと思います。そういえば、あれほど繰り返して観ているLDの「トラヴィアータ」は、まだ記事にしていなかったんだなあ。

(*1): ヴェルディの歌劇「椿姫」を見る〜「電網郊外散歩道」2006年5月

(*2): ジェルモン〜「中爺通信」より