■イラスト版 健康ライブラリー『非定型うつ病のことがよくわかる本』(講談社)

貝谷久宣/監修

『パニック障害』、『認知行動療法のすべてがわかる本』と読んで、

この「イラスト版」シリーズは、どんな病気も分かりやすく要点がまとまっているから気に入った。

今回は、テレビでも特集が組まれたりしている「非定型うつ」について。

「プチうつ」なんて言葉が流行って、昔よりは世間でも受け入れられる話題になってきたが、

まだまだ、周囲はもちろんのこと、患者自身も実のところはあまり理解してない部分も多いココロの病。

研究が進み、統計の結果が数字として見えるにつれて、どんどん細分化され、

もはや医師ですら把握しきれてない知識もあるのでは?という気がしてならない。

そして、その背景にあるのは、ストレスを生み出し、どんどん生き辛くなる社会のシステムもある。

患者が増えて、病院が儲かって終わりじゃなく、根本から見直すべきではないだろうかといつも思う。

【内容抜粋メモ】

●まえがき

非定型うつを正しく診断できる医師はまだけっして多くはありません。

非定型うつ病には診断の基準になる特徴があります。気付きさえすれば、回復への道がひらけます。

どうも、この病には、脳の前頭葉の血流障害という原因があるようです。

●様々なきっかけのケース

・手のかからない子どもだったが、ある日ちょっとした失敗をしてしまった。

・今までの部署から異動になり、頑張ってきたことが否定されたように感じた。

・熱意をもってやっていた仕事で部下から違う意見をされ、批判された気がした。

・夫との不和。自分の思い通りにならないと言葉の暴力を振るうようになった。

●気まぐれ、わがままと誤解されやすい

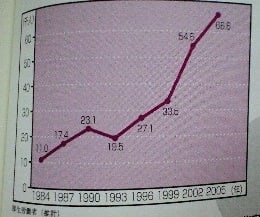

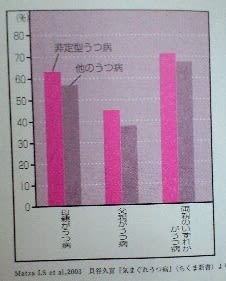

患者数の推移

潜在的患者数が多く、近年増加している。3~4割が非定型うつという説。

「パーソナリティ障害」などと診断されることも少なくない。

●最大の特徴は、状況によって元気になったり、落ち込んだりする「気分反応性」

・自分に都合のよいことはできる

・甘いもの などの過食(「神経性大食症」のように食べて吐くなどはない)、過眠

などの過食(「神経性大食症」のように食べて吐くなどはない)、過眠

・人間関係・ものごとに過敏になる。傷つくことを恐れて引きこもる「拒絶過敏性」

・鉛様疲労感(「慢性疲労症候群」と誤診されるケースもある。健康診断では「異常なし」

・気分の浮き沈みが激しい。不安の内容も他人にはなかなか理解されない。日暮れから夜にかけて不安・抑うつ発作がある。

非定型うつは、パニック障害などを併発するのも大きな特徴。

非定型うつは、パニック障害などを併発するのも大きな特徴。

ささいなことに激しく怒る「怒り発作」などの随伴症状もみられる。

「アンガーアタック」は、性格ではなく、怒りの感情をコントロールできない行動→激しく後悔する。

「フラッシュバック」

「フラッシュバック」

自分の意思に反して、過去を思い出して感情にとらわれる。

「随意想起」(自分で思い出す)ではなく「自動想起」(意思に関係なく思い出す)。脳の働く部位が違う。

記憶を支配する海馬、扁桃体、情動の働きと深い関わりがある。

「PTSD」もフラッシュバックは起こるが違う病気。

トラウマほどではなく、日常的体験がほとんど。

「依存症」

「依存症」

うつや不安を紛らわすためにコントロール不能。

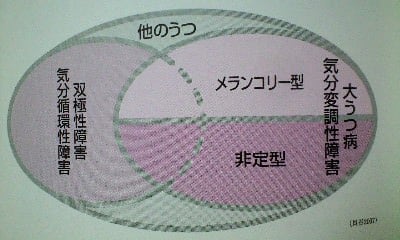

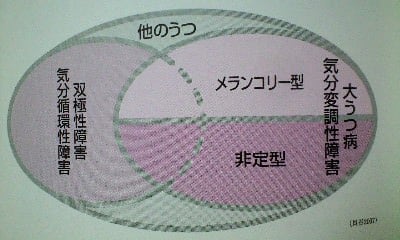

●「気分障害」の種類

「双極性障害」(気分循環性障害)

「双極性障害」(気分循環性障害)

・Ⅰ型

・Ⅱ型

・メランコリー型うつ(定型うつ。喜びを持てず、体重減少、妄想的な罪業感)

・非定型うつ

「大うつ病」(気分変調性障害:気分の落ち込み+無気力)

「大うつ病」(気分変調性障害:気分の落ち込み+無気力)

・メランコリー型うつ

・非定型うつ

・他のうつ(季節性うつ、産後性うつなど)

「季節性うつ」:日照時間 が短くなる秋から冬にかけてなる。円満で穏やか、親しみやすい循環気質。

が短くなる秋から冬にかけてなる。円満で穏やか、親しみやすい循環気質。

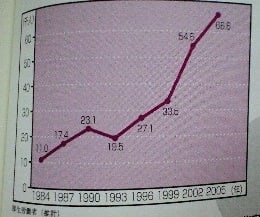

自殺者数

自殺者数

年間3万人を超え、半数以上はうつ病(15%以上は自殺)。

自殺者は男性が多いが、自殺を図るのは女性のほうが男性の2倍。

非定型うつの場合、感情が激し、衝動的に図る危険性が高いのが特徴。

「死にたい」のではなく、「死にたいほどつらい」というSOSのサイン。

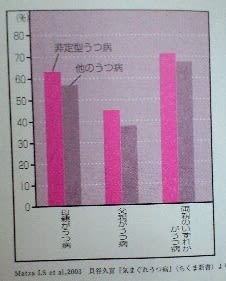

パニック障害との関連「パニック性不安うつ病」

パニック障害との関連「パニック性不安うつ病」

非定型うつの多くはパニック発作を経験。パニック発作を経験した人は非定型うつになりやすいことが分かっている。

パニック障害の7~8割はうつになる。

うつ状態+パニック発作を交互に繰り返しながら経過し、徐々に改善する

●「不安障害」の種類

ストレス障害、全般性不安障害、強迫性障害、恐怖症(広場恐怖、特定の恐怖症、社交不安障害)、パニック障害

「社交不安障害」:赤面恐怖、視線恐怖

「特定の恐怖症」:高所 、閉所、注射、血、人形、ヘビ

、閉所、注射、血、人形、ヘビ など

など

「境界性パーソナリティ障害」と誤診されやすい

「境界性パーソナリティ障害」と誤診されやすい

極端に感情が揺れ、衝動的に問題行動を起こすのが特徴。

非定型うつとの違いは、以下の点

1.発病前はいい子で、社会適応していた。

2.治療者を操作しようとしない。

3.自分と治療者以外の他者を、適切に評価できる

●「パーソナリティ障害」の種類

A群

妄想性パーソナリティ障害

シゾイドパーソナリティ障害

失調型パーソナリティ障害

B群

演技性パーソナリティ障害

境界性パーソナリティ障害

自己愛性パーソナリティ障害

反社会性パーソナリティ障害

C群

回避性パーソナリティ障害

依存性パーソナリティ障害

強迫性パーソナリティ障害

非定型うつとパニック障害の併発は「パーソナリティ障害」や「慢性疲労症候群」によく似ている。

非定型うつとパニック障害の併発は「パーソナリティ障害」や「慢性疲労症候群」によく似ている。

性格の変化が本人も自覚できる。これは本来の自分になる過程で、一時的な現象。「ルネッサンス(人間性回復)」とも呼ぶ。

●病による性格の変化

1.大人しくてよい子だった(根底には劣等感、よい子でいなければという緊張感、低評価への恐怖感がある

2.気が利くOL(他人の評価を気にする

3.パニック発作とうつを繰り返す(見捨てられた感・過剰な自己主張

「誰も分かってくれないという思い」で心も体も疲れきり、孤独と不安が強くなる

4.これからは他人本位でなく、自分はどうしたいのかを考え、自分のペースで行動できるようになる

●原因は性格だけではない

・環境、生理的要因、生活習慣、家族性、養育歴、その他(環境・体調の変化、人間関係のトラブル)

・内面はもろい、自分を犠牲にする、小心、あがり症、マイナス思考、批判されたことがあまりない、いつも「いい人」などと褒められてきたなど。

過密・過多・過剰・高速という社会的背景

過密・過多・過剰・高速という社会的背景

息がつまる、振り回される 、ゆとりがない、疲労がたまる。

、ゆとりがない、疲労がたまる。

不安とは、外からの刺激のプレッシャーによって、自分の物理的、精神的な空間を失っていくこと(まさに

●生理的要因

脳内物質の受け渡しがうまくいかない+機能低下している部位がある(血流不足)説。

養育歴

養育歴

子どもは、3歳までは母親にしっかり抱きしめられ、愛情 と安全を与えられることが重要。

と安全を与えられることが重要。

非定型うつを発症した人の子ども時代は、母親との接触が少ない、虐待、愛情飢餓の人が多い。

夫婦げんか 、父親の暴言・暴力も影響。

、父親の暴言・暴力も影響。

無条件に愛されているという実感が持てないため、自己主張を抑え、よい子であろうとムリをして頑張る。

●運動不足

自律神経、睡眠のリズムが乱れる。

●家族性

家族は遺伝的つながりの他、生活環境やストレス体験が似ていることも見逃せない。

養育歴やストレスなどの環境も関係が深いといえる。

非定型うつは、家族性が高い傾向がある。

非定型うつは、家族性が高い傾向がある。

●地球温暖化が関係!?/驚

日本の年平均気温の経年変化

パニック障害は、気温・湿度の上昇が発作の引き金になると分かっている

入浴中 に発作を起こす「熱気パニック」(母がなったってゆってたな

に発作を起こす「熱気パニック」(母がなったってゆってたな

気温・湿度の上昇がもたらすストレスやイライラは悪影響。

●ゆっくり進行したぶん、ゆっくり回復する

治療の平均期間は3年。薬物療法が中心。

非定型うつには、「MAOI(モノアミン酸化酵素阻害薬)」が効くという報告があるが、まだ日本では未認可。

注意:MAOIはSSRIや三環系抗うつ薬との併用は禁忌!個人輸入は危険。

注意:MAOIはSSRIや三環系抗うつ薬との併用は禁忌!個人輸入は危険。

「ブプロピオン(ノルアドレナリン・ドーパミン再取り込み阻害薬)」は治験が終わり、まもなく発売予定(2008年当時

●非定型うつには「心理療法」も欠かせない

薬物療法と同じ有効率を示した。

相手の気持ちを曲解・誤解しやすい、相手と自分の境界が曖昧になり、感情感染しやすいため、同病の人との付き合いは要注意

病がどこからきているか気付く(自分の考え方・人間関係における葛藤)→うつに関係

●認知行動療法の7つのカテゴリー

認知行動療法は、偏った考え方のクセに気付き、直しながら、不安になった時の気分の変え方や、うつへの対処法を身につける。

例:多角的に見方を変える訓練など

・患者さんの家族への心理療法

・ストレスコーピング(何にストレスを感じ、どんな影響を及ぼしているか分析

・感情コントロール

・自己の客観視(呼吸法・瞑想

・自己主張訓練(自分の気持ちを把握、周囲を観察、要求・希望を表現

・不安・抑うつ発作へのコーピング

・日常生活改善

マインドフルネス

マインドフルネス

「今ここでのありのまま」の状態に気付き、受け入れる(発作になったら効かないけどね

感情・感覚を言葉で表現、判断せず、集中する。

瞑想は、体の緊張をとくことで心の緊張もとき、自分の感情・感覚に気付くことからスタートする。

過去にとらわれず、未来への不安を抱かず、恨みの心を育てない

過去にとらわれず、未来への不安を抱かず、恨みの心を育てない

●軽い運動

心の病は、心と体のバランスが崩れた状態。いつまでも体を動かさないでいると、脳の活動も停滞し、悪化する。

鉛様疲労感から疲れやすい→動かない→くよくよ考える→動けない→動くと疲れるという悪循環

軽い有酸素運動は、神経成長ホルモン、セロトニンの分泌を増やす。

薄着を心がける 。エアコンの効いた部屋に閉じこもっていては自律神経は鍛えられない(職場はダメじゃん

。エアコンの効いた部屋に閉じこもっていては自律神経は鍛えられない(職場はダメじゃん

掃除がおすすめ!

掃除がおすすめ!

そこに住む人の心の状態が部屋に現れる。

1.体を動かす

2.家族から感謝される

3.部屋がキレイだと気持ちがよい

4.役に立ったという満足感

5.マインドフルネス(集中している間は不安を抱かない

●規則正しい生活リズム

毎朝同じ時間に起きる 習慣をつける。

習慣をつける。

3回の食事(お茶だけでも!

12時までには寝る「シンデレラ睡眠 」で過眠を防ぐ。

」で過眠を防ぐ。

●悪化させる要因

カフェイン 、喫煙、アルコール

、喫煙、アルコール 、パソコン

、パソコン (1日1時間は少な過ぎ!)、メール

(1日1時間は少な過ぎ!)、メール は前頭葉の働きを悪くする/驚 など

は前頭葉の働きを悪くする/驚 など

●職場を休職するかいなか

非定型うつは必ずしも休養がよい効果をもたらすとは言えないのが大きな違い。

まずは、上司・同僚に理解を求める→仕事のやり方を変えてもらう(異動・配置換え)

職場の人間関係に悩んでいる場合は、ムリして続けるのはよくない。

●周囲の対応

本人には同調的に接する。誤りは冷静に指摘する。本人の訴えに傾聴 する。多少の励ましは必要。

する。多少の励ましは必要。

言動に対し、怒りではなく悲しむ。例:「こんなに食べずにいられないのを見ると心配だわ」

●脳トレ

料理 は効果的、音読、絵を描く、掃除、手芸、文字を書く

は効果的、音読、絵を描く、掃除、手芸、文字を書く

、楽器の演奏!

、楽器の演奏!

音楽を聴くだけではさほど脳は活性化しないって、じゃあ、リラクセーションミュージックは

こんなんで落ち着くのかなあ・・・? こんど発作が出たらやってみるか? 思い出せるか?

監修者の貝谷さんは、パニック障害、社会不安障害の第一人者なんだって。

自らがいる赤坂クリニックも推してたし。

なんだか、本書を読むと、病気の人のほうがふつーなんじゃないかって気がしてきた。

ただまだマイノリティなために病気扱いになっているけど。

貝谷久宣/監修

『パニック障害』、『認知行動療法のすべてがわかる本』と読んで、

この「イラスト版」シリーズは、どんな病気も分かりやすく要点がまとまっているから気に入った。

今回は、テレビでも特集が組まれたりしている「非定型うつ」について。

「プチうつ」なんて言葉が流行って、昔よりは世間でも受け入れられる話題になってきたが、

まだまだ、周囲はもちろんのこと、患者自身も実のところはあまり理解してない部分も多いココロの病。

研究が進み、統計の結果が数字として見えるにつれて、どんどん細分化され、

もはや医師ですら把握しきれてない知識もあるのでは?という気がしてならない。

そして、その背景にあるのは、ストレスを生み出し、どんどん生き辛くなる社会のシステムもある。

患者が増えて、病院が儲かって終わりじゃなく、根本から見直すべきではないだろうかといつも思う。

【内容抜粋メモ】

●まえがき

非定型うつを正しく診断できる医師はまだけっして多くはありません。

非定型うつ病には診断の基準になる特徴があります。気付きさえすれば、回復への道がひらけます。

どうも、この病には、脳の前頭葉の血流障害という原因があるようです。

●様々なきっかけのケース

・手のかからない子どもだったが、ある日ちょっとした失敗をしてしまった。

・今までの部署から異動になり、頑張ってきたことが否定されたように感じた。

・熱意をもってやっていた仕事で部下から違う意見をされ、批判された気がした。

・夫との不和。自分の思い通りにならないと言葉の暴力を振るうようになった。

●気まぐれ、わがままと誤解されやすい

患者数の推移

潜在的患者数が多く、近年増加している。3~4割が非定型うつという説。

「パーソナリティ障害」などと診断されることも少なくない。

●最大の特徴は、状況によって元気になったり、落ち込んだりする「気分反応性」

・自分に都合のよいことはできる

・甘いもの

などの過食(「神経性大食症」のように食べて吐くなどはない)、過眠

などの過食(「神経性大食症」のように食べて吐くなどはない)、過眠

・人間関係・ものごとに過敏になる。傷つくことを恐れて引きこもる「拒絶過敏性」

・鉛様疲労感(「慢性疲労症候群」と誤診されるケースもある。健康診断では「異常なし」

・気分の浮き沈みが激しい。不安の内容も他人にはなかなか理解されない。日暮れから夜にかけて不安・抑うつ発作がある。

非定型うつは、パニック障害などを併発するのも大きな特徴。

非定型うつは、パニック障害などを併発するのも大きな特徴。ささいなことに激しく怒る「怒り発作」などの随伴症状もみられる。

「アンガーアタック」は、性格ではなく、怒りの感情をコントロールできない行動→激しく後悔する。

「フラッシュバック」

「フラッシュバック」自分の意思に反して、過去を思い出して感情にとらわれる。

「随意想起」(自分で思い出す)ではなく「自動想起」(意思に関係なく思い出す)。脳の働く部位が違う。

記憶を支配する海馬、扁桃体、情動の働きと深い関わりがある。

「PTSD」もフラッシュバックは起こるが違う病気。

トラウマほどではなく、日常的体験がほとんど。

「依存症」

「依存症」うつや不安を紛らわすためにコントロール不能。

●「気分障害」の種類

「双極性障害」(気分循環性障害)

「双極性障害」(気分循環性障害)・Ⅰ型

・Ⅱ型

・メランコリー型うつ(定型うつ。喜びを持てず、体重減少、妄想的な罪業感)

・非定型うつ

「大うつ病」(気分変調性障害:気分の落ち込み+無気力)

「大うつ病」(気分変調性障害:気分の落ち込み+無気力)・メランコリー型うつ

・非定型うつ

・他のうつ(季節性うつ、産後性うつなど)

「季節性うつ」:日照時間

が短くなる秋から冬にかけてなる。円満で穏やか、親しみやすい循環気質。

が短くなる秋から冬にかけてなる。円満で穏やか、親しみやすい循環気質。 自殺者数

自殺者数年間3万人を超え、半数以上はうつ病(15%以上は自殺)。

自殺者は男性が多いが、自殺を図るのは女性のほうが男性の2倍。

非定型うつの場合、感情が激し、衝動的に図る危険性が高いのが特徴。

「死にたい」のではなく、「死にたいほどつらい」というSOSのサイン。

パニック障害との関連「パニック性不安うつ病」

パニック障害との関連「パニック性不安うつ病」非定型うつの多くはパニック発作を経験。パニック発作を経験した人は非定型うつになりやすいことが分かっている。

パニック障害の7~8割はうつになる。

うつ状態+パニック発作を交互に繰り返しながら経過し、徐々に改善する

●「不安障害」の種類

ストレス障害、全般性不安障害、強迫性障害、恐怖症(広場恐怖、特定の恐怖症、社交不安障害)、パニック障害

「社交不安障害」:赤面恐怖、視線恐怖

「特定の恐怖症」:高所

、閉所、注射、血、人形、ヘビ

、閉所、注射、血、人形、ヘビ など

など 「境界性パーソナリティ障害」と誤診されやすい

「境界性パーソナリティ障害」と誤診されやすい極端に感情が揺れ、衝動的に問題行動を起こすのが特徴。

非定型うつとの違いは、以下の点

1.発病前はいい子で、社会適応していた。

2.治療者を操作しようとしない。

3.自分と治療者以外の他者を、適切に評価できる

●「パーソナリティ障害」の種類

A群

妄想性パーソナリティ障害

シゾイドパーソナリティ障害

失調型パーソナリティ障害

B群

演技性パーソナリティ障害

境界性パーソナリティ障害

自己愛性パーソナリティ障害

反社会性パーソナリティ障害

C群

回避性パーソナリティ障害

依存性パーソナリティ障害

強迫性パーソナリティ障害

非定型うつとパニック障害の併発は「パーソナリティ障害」や「慢性疲労症候群」によく似ている。

非定型うつとパニック障害の併発は「パーソナリティ障害」や「慢性疲労症候群」によく似ている。性格の変化が本人も自覚できる。これは本来の自分になる過程で、一時的な現象。「ルネッサンス(人間性回復)」とも呼ぶ。

●病による性格の変化

1.大人しくてよい子だった(根底には劣等感、よい子でいなければという緊張感、低評価への恐怖感がある

2.気が利くOL(他人の評価を気にする

3.パニック発作とうつを繰り返す(見捨てられた感・過剰な自己主張

「誰も分かってくれないという思い」で心も体も疲れきり、孤独と不安が強くなる

4.これからは他人本位でなく、自分はどうしたいのかを考え、自分のペースで行動できるようになる

●原因は性格だけではない

・環境、生理的要因、生活習慣、家族性、養育歴、その他(環境・体調の変化、人間関係のトラブル)

・内面はもろい、自分を犠牲にする、小心、あがり症、マイナス思考、批判されたことがあまりない、いつも「いい人」などと褒められてきたなど。

過密・過多・過剰・高速という社会的背景

過密・過多・過剰・高速という社会的背景息がつまる、振り回される

、ゆとりがない、疲労がたまる。

、ゆとりがない、疲労がたまる。不安とは、外からの刺激のプレッシャーによって、自分の物理的、精神的な空間を失っていくこと(まさに

●生理的要因

脳内物質の受け渡しがうまくいかない+機能低下している部位がある(血流不足)説。

養育歴

養育歴子どもは、3歳までは母親にしっかり抱きしめられ、愛情

と安全を与えられることが重要。

と安全を与えられることが重要。非定型うつを発症した人の子ども時代は、母親との接触が少ない、虐待、愛情飢餓の人が多い。

夫婦げんか

、父親の暴言・暴力も影響。

、父親の暴言・暴力も影響。無条件に愛されているという実感が持てないため、自己主張を抑え、よい子であろうとムリをして頑張る。

●運動不足

自律神経、睡眠のリズムが乱れる。

●家族性

家族は遺伝的つながりの他、生活環境やストレス体験が似ていることも見逃せない。

養育歴やストレスなどの環境も関係が深いといえる。

非定型うつは、家族性が高い傾向がある。

非定型うつは、家族性が高い傾向がある。●地球温暖化が関係!?/驚

日本の年平均気温の経年変化

パニック障害は、気温・湿度の上昇が発作の引き金になると分かっている

入浴中

に発作を起こす「熱気パニック」(母がなったってゆってたな

に発作を起こす「熱気パニック」(母がなったってゆってたな気温・湿度の上昇がもたらすストレスやイライラは悪影響。

●ゆっくり進行したぶん、ゆっくり回復する

治療の平均期間は3年。薬物療法が中心。

非定型うつには、「MAOI(モノアミン酸化酵素阻害薬)」が効くという報告があるが、まだ日本では未認可。

注意:MAOIはSSRIや三環系抗うつ薬との併用は禁忌!個人輸入は危険。

注意:MAOIはSSRIや三環系抗うつ薬との併用は禁忌!個人輸入は危険。「ブプロピオン(ノルアドレナリン・ドーパミン再取り込み阻害薬)」は治験が終わり、まもなく発売予定(2008年当時

●非定型うつには「心理療法」も欠かせない

薬物療法と同じ有効率を示した。

相手の気持ちを曲解・誤解しやすい、相手と自分の境界が曖昧になり、感情感染しやすいため、同病の人との付き合いは要注意

病がどこからきているか気付く(自分の考え方・人間関係における葛藤)→うつに関係

●認知行動療法の7つのカテゴリー

認知行動療法は、偏った考え方のクセに気付き、直しながら、不安になった時の気分の変え方や、うつへの対処法を身につける。

例:多角的に見方を変える訓練など

・患者さんの家族への心理療法

・ストレスコーピング(何にストレスを感じ、どんな影響を及ぼしているか分析

・感情コントロール

・自己の客観視(呼吸法・瞑想

・自己主張訓練(自分の気持ちを把握、周囲を観察、要求・希望を表現

・不安・抑うつ発作へのコーピング

・日常生活改善

マインドフルネス

マインドフルネス「今ここでのありのまま」の状態に気付き、受け入れる(発作になったら効かないけどね

感情・感覚を言葉で表現、判断せず、集中する。

瞑想は、体の緊張をとくことで心の緊張もとき、自分の感情・感覚に気付くことからスタートする。

過去にとらわれず、未来への不安を抱かず、恨みの心を育てない

過去にとらわれず、未来への不安を抱かず、恨みの心を育てない●軽い運動

心の病は、心と体のバランスが崩れた状態。いつまでも体を動かさないでいると、脳の活動も停滞し、悪化する。

鉛様疲労感から疲れやすい→動かない→くよくよ考える→動けない→動くと疲れるという悪循環

軽い有酸素運動は、神経成長ホルモン、セロトニンの分泌を増やす。

薄着を心がける

。エアコンの効いた部屋に閉じこもっていては自律神経は鍛えられない(職場はダメじゃん

。エアコンの効いた部屋に閉じこもっていては自律神経は鍛えられない(職場はダメじゃん 掃除がおすすめ!

掃除がおすすめ!そこに住む人の心の状態が部屋に現れる。

1.体を動かす

2.家族から感謝される

3.部屋がキレイだと気持ちがよい

4.役に立ったという満足感

5.マインドフルネス(集中している間は不安を抱かない

●規則正しい生活リズム

毎朝同じ時間に起きる

習慣をつける。

習慣をつける。3回の食事(お茶だけでも!

12時までには寝る「シンデレラ睡眠

」で過眠を防ぐ。

」で過眠を防ぐ。●悪化させる要因

カフェイン

、喫煙、アルコール

、喫煙、アルコール 、パソコン

、パソコン (1日1時間は少な過ぎ!)、メール

(1日1時間は少な過ぎ!)、メール は前頭葉の働きを悪くする/驚 など

は前頭葉の働きを悪くする/驚 など●職場を休職するかいなか

非定型うつは必ずしも休養がよい効果をもたらすとは言えないのが大きな違い。

まずは、上司・同僚に理解を求める→仕事のやり方を変えてもらう(異動・配置換え)

職場の人間関係に悩んでいる場合は、ムリして続けるのはよくない。

●周囲の対応

本人には同調的に接する。誤りは冷静に指摘する。本人の訴えに傾聴

する。多少の励ましは必要。

する。多少の励ましは必要。言動に対し、怒りではなく悲しむ。例:「こんなに食べずにいられないのを見ると心配だわ」

●脳トレ

料理

は効果的、音読、絵を描く、掃除、手芸、文字を書く

は効果的、音読、絵を描く、掃除、手芸、文字を書く

、楽器の演奏!

、楽器の演奏!音楽を聴くだけではさほど脳は活性化しないって、じゃあ、リラクセーションミュージックは

こんなんで落ち着くのかなあ・・・? こんど発作が出たらやってみるか? 思い出せるか?

監修者の貝谷さんは、パニック障害、社会不安障害の第一人者なんだって。

自らがいる赤坂クリニックも推してたし。

なんだか、本書を読むと、病気の人のほうがふつーなんじゃないかって気がしてきた。

ただまだマイノリティなために病気扱いになっているけど。

してくれて「こうゆうことはよくあるので言って下されば結構ですよ~

してくれて「こうゆうことはよくあるので言って下されば結構ですよ~ 」てゆってくれたけど、

」てゆってくれたけど、

驚 このチョイスは司書さんの趣味でしょうか?ステキすぎます

驚 このチョイスは司書さんの趣味でしょうか?ステキすぎます

もそれほど気にしなかった気がするけど、パニ障になってからはこの重い空気も苦手になった。

もそれほど気にしなかった気がするけど、パニ障になってからはこの重い空気も苦手になった。

があった。

があった。

てステキすぎ。

てステキすぎ。

も実現の射程距離内にあるし、そのうちタイムマシンも出来るかも。

も実現の射程距離内にあるし、そのうちタイムマシンも出来るかも。

! 何度も振り向いて「ついてくるな、頼むよ」とか、

! 何度も振り向いて「ついてくるな、頼むよ」とか、

にワイン

にワイン

、美しい風景に音楽、そして美人とのロマンスを賛美してやまない、

、美しい風景に音楽、そして美人とのロマンスを賛美してやまない、

が出てきたのにはビックリだが納得してしまう。ヤク漬けなのが不気味

が出てきたのにはビックリだが納得してしまう。ヤク漬けなのが不気味 にインターネット

にインターネット

)が特徴。

)が特徴。