文明や歴史を飲み込もうとする自然の力と向き合うこと

* * * * * * * * * * * *

J・R・R・トールキンが現代語訳したことで知られる

14世紀の叙事詩「サー・ガウェインと緑の騎士」を映画化したもの。

アーサー王の甥であるサー・ガウェイン(デブ・パテル)は

酒浸りで自堕落な日々を送っていました。

「騎士」にもなれていません。

そんなクリスマスの日、円卓の騎士が集う王の宴に異様な風貌をした“緑の騎士”が現れ、

恐ろしい首切りゲームを持ちかけます。

「この中の誰か、我こそと思う者は、今ここで私の首を切り落とせ。

そしてその代わりに一年後のクリスマスに、私の屋敷に来るように。

その時に、私がそのものの首を切り落とす。」

というのです。

ガウェインは挑発に乗り、緑の騎士の首を切り落としますが、

騎士は転がった首を拾い上げて去ってしまいます。

さて、一年後。

約束を果たすためにガウェインは緑の騎士の居所を訪ねて、

未知の世界へ踏み出します・・・。

さてさて、なんとも不思議な物語です。

これってゲーム!?と、まず首をかしげたくなりますが、

つまりはガウェインの勇気を試そうという話なのでしょう。

一年後、自らの死を覚悟しながら、ガウェインは旅立つのか。

本当に緑の騎士の元まで行こうとするのか・・・?

ちょっと、走れメロスのようでもあると思ってしまいました。

ただし、身代わりの友が待っているわけでもない。

ただひたすらに、自分の「名誉」のためだけに命をかけることができるのか。

・・・つまり、それが「騎士」であることの資格なのかも知れません。

さてそれはそれとして、とある解説で、

本作にて<緑>は「自然」を、<赤>は「文明」を表わしているというのがありました。

すなわち緑の騎士とは、人の前に立ちはだかる大自然の象徴。

それと対峙する人間、そしてその代表であるガウェインが文明の象徴。

人によって自然は簡単になぎ倒されてしまうけれども、

しかしじきに復元していく。

そしてその勢いは時には人を押しつぶす。

大自然の力に抗おうとするからには、自らの生命が脅かされることも覚悟しなければならない・・・と、

そんなことを言っているようにも思えます。

でも物語の舞台の14世紀、人が自然に抗おうとするといってもたかが知れています。

せいぜいが、少しの森を切り開くくらい。

だから、この物語は現代でこそ意義があるのでは?

あらゆる開発や、二酸化炭素の放出、あふれるプラスチックゴミ・・・

大自然にさからう人の営みがいま、強烈なしっぺ返しを受けていると、

常々感じるところではありますので。

幻想的で不思議な物語。

独特の雰囲気があります。

<シアターキノにて>

「グリーン・ナイト」

2021年/アメリカ・カナダ・アイルランド/130分

監督・脚本:デビッド・ロウリー

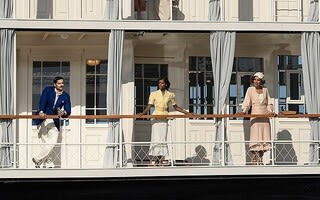

出演:デブ・パテル、アリシア・ビカンダー、ジョエル・エドガートン、サリタ・チョウドリー、

ケイト・ディッキー、ラルフ・アイネソン、ショーン・ハリス

幻想度★★★★☆

満足度★★★☆☆