二日間連続で重畳山方面へ午前中のトレッキングをこなし、翌8日火曜日には以前見つけられなかった紀伊有田の風吹山へ行くことにしました。三日間連続というのはちょっとしんどいかと思ったのですが、その翌日が雨の予報だったので(現に朝から小雨で昼ごろには雷の鳴る大雨でした)、少し無理をしてでも行っておこうと思ったのです。

山へ行くのはいつも家から歩いてだったので、この日の朝も、家から有田まで歩くなど出来ないものの、車で行こうか電車で行こうか迷っていました。パソコンで乗り換え案内を検索すると7時55分紀伊姫発の紀伊田辺行の電車があるので、すぐにこの電車で行こうと決めて準備をしたのですが、この早合点が間違いのもとだったかも知れません。

紀伊姫駅を定時に出た電車は学生がたくさん乗っていました。紀伊有田8時8分発ですからその1~2分前には駅に到着、一昨年の5月に風吹山へ登ろうと思ったのに、風吹山が何処か分からなくて断念したことがありましたが、そのいきさつを綴ったブログに今年の4月になって、串本山行会会長という方から風吹山への道順のコメントを頂いたのをきっかけに再度訪れてみようと、串本有田病院を目指したのでした。

そのコメントの“有田病院手前右”にあるという登山口を探すのが第一の課題です。書いている意味がイマイチよく分かりづらいのです。私はずっと有田の駅から東方向へ歩くと思って、山に沿って東へ東へと歩いていくというイメージがあり、病院の手前を右などと言われると方角的には海の方やんと思ってしまうのです。ところが私の説で行くと病院の手前には右へ行くような道は無いのです。なので東へと進んでいた道を有田病院の方(左)へ曲ってみました。

するとすぐに右側に案内板のある駐車場があり、ここへ来て初めて“有田病院手前右”の意味が飲み込めたのでした。駐車場には既に3台の車が停まっており、もう3組も風吹山を目指してるんやと、訪れる人の多さに感心したものです。

登山の心得なども設置されてあり、この地域の人たちの風吹山への思い入れが伝わってきます。

案内板の左には登山口とは書いて無いものの、一見してここから登るんやと判るように道が造られています。

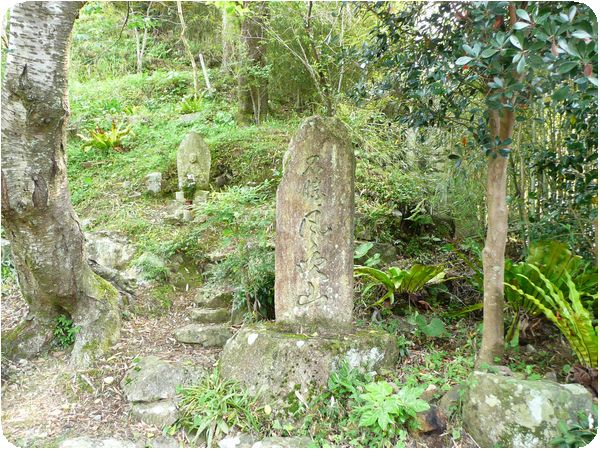

“名勝 風吹山”の碑もあり、これを見る限りどんなに素晴らしいところなのかと心躍らせられます。奥には石仏も鎮座していて力が入ってるなぁと思うのです。

郵便局が設置してくれている杖、私も1本拝借します。こういう棒は杖として利用する以外に歩く先のクモの巣を払うのに丁度いいのです。

歩き始めは階段、何処まであるのかと思うほど階段が続き、連日の登山による疲労感が足を上げるのを拒んでいるようです。この2合目の標識までずっと階段で10分ほど歩きました。歳もとってるし、連日歩いていたので、足が上がりません。階段はもうイヤやと思っても容赦はありません。

案内板にも比較的急な坂道と書かれていましたが、建物にある階段とはわけが違います。高さも高いうえにそれぞれの段が一定ではありません。幅にしても同じこと、一つずつ長さが違います。3合目付近まで来ると普通の道になります。そうなると歩き易く、たまに少し階段があっても平気です。

所々にこうやって“順路”“○合目”という標識があるので親切なのですが、別に迷うようなコースではありません。同じ串本町内でも設置してほしいところには無くて(重畳山、古座川町ですが嶽の森山のこと、)、別段無かっても判るようなところに十分すぎるほど設置されているというのが実感であり、納得しがたいものを感じるのです。

海の景色はいつも振り返らないと見ることが出来ません。つまりこの伊串の登山道のように尾根伝いにほぼ一直線に登って行っています。曇っているので海も美しくなく、景色もハッキリと見ることが出来ません。

案内板の横に設置されていた立て看に書かれていた“5合目・6合目付近の伐採による急斜面”とはここのことのようです。でも意外と感じの良いところだと思います。

何の為かよく分からないのですが、ロープが張られてあり、そのロープも未だ新しいようです。山側に張るのではなく、崖側に張るのなら意味がありそうなのですが、これを伝ってなるべく山側を歩きなさいと言うことなのでしょうかね。でもこの箇所の最初の頃は崖側に渡してあったのですよ。

もう随分と登ってきているのが判ります。

この登山道の両脇にはウバメガシがたくさん植わっていて、きっと備長炭を焼く炭匠にとっては羨ましい存在なのだと思います。

やっとの思いで9合目まで到着、全長が1350mですから、あと135m、もう少しで頂上です。