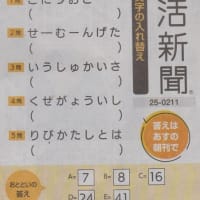

いろはにほへと ちりぬるをわか・・・いろは47文字のいろは歌は平安中期の成立で七五調四句からなる今様歌です。

色は匂へど散りぬるを 我が世誰ぞ常ならむ 有為の奥山今日越えて 浅き夢見じ酔いもせず。

これは涅槃経の諸行無常 是正滅法 生滅滅巳 寂滅為楽の四句が元になっており、創られたもの凡てはかなく 生じては滅することを本性とする。生滅するものがなくなり 静かであることが安らかである。

また、祇園精舎の鐘の声、諸行無常の響きあり。沙羅双樹の花の色、盛者必衰のことわり表わす。おごれる人も久しからず、只春の夜の夢のごとし。たけき者も遂には滅びぬ、偏に風の前の塵に同じ。

これは平家物語の冒頭の文で、人生の栄枯盛衰は世の常であることから、よく人の世の空しさや死を嘆くときに使われます。特に、諸行無常の諸行は森羅万象即ち宇宙に存在する一切のもので、無常はなくなることです。もろもろの創られたものは凡てなくなるということです。

人は自分で生きているとするから喜び、悲しみそして哀れむ。生かされていると思えば諸行無常でも当然と思えるから一切安らかになります。薄磯の防波堤の花束のように供えても物足らぬ冬の海で、花びらは散っても花は散らない照見の境地です。

色は匂へど散りぬるを 我が世誰ぞ常ならむ 有為の奥山今日越えて 浅き夢見じ酔いもせず。

これは涅槃経の諸行無常 是正滅法 生滅滅巳 寂滅為楽の四句が元になっており、創られたもの凡てはかなく 生じては滅することを本性とする。生滅するものがなくなり 静かであることが安らかである。

また、祇園精舎の鐘の声、諸行無常の響きあり。沙羅双樹の花の色、盛者必衰のことわり表わす。おごれる人も久しからず、只春の夜の夢のごとし。たけき者も遂には滅びぬ、偏に風の前の塵に同じ。

これは平家物語の冒頭の文で、人生の栄枯盛衰は世の常であることから、よく人の世の空しさや死を嘆くときに使われます。特に、諸行無常の諸行は森羅万象即ち宇宙に存在する一切のもので、無常はなくなることです。もろもろの創られたものは凡てなくなるということです。

人は自分で生きているとするから喜び、悲しみそして哀れむ。生かされていると思えば諸行無常でも当然と思えるから一切安らかになります。薄磯の防波堤の花束のように供えても物足らぬ冬の海で、花びらは散っても花は散らない照見の境地です。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます