まずは、滅多に演奏される機会のない作品を実演で聴く機会を与えられたことに感謝。また、関係各位の労をねぎらいたい。

さて、肝心の演奏だが、マーラー「7番」で覚えた失望感を払拭するものとはならなかった。

大コーラスの他、シンバル10対、ティンパニ8対という巨大オーケストラに4つのバンダ隊が付くという、これだけの音響を聴いても、腸(はらわた)に響くことも、背中に電気の走ることもない。

これは余程のことだ。響きの質が途轍もなく浅いということだろう。

コーラスの発声も、わたしには受け入れることのできないものだ。ズバリ、彼らの歌は、日常で日本語を話す帯域を超えることはない。だから、そこに陶酔も法悦も生まれないのだ。

(もっとも、この帯域を聴く習慣のない方には問題は感じられないのかも知れない・・・)

このあたりのことは、終演直後、FB上で友人S.Fさん、K.Yさんと交わした会話を再現することで確認しておこう。

福島 残念。大野和士のベルリオーズ「レクイエム」。面白くも可笑しくもなし。

S.F 曲を肥大化させもしなければ矮小化もしておらず、前に流行った言葉で言えば「ありのまま」ってやつでしょうか。私は良かったと思いました。誇大妄想的なこの曲にさらに「盛る」やり方もあるとは思います。

福島 ボクのポイントは、そこではないんですよ。

S.F なるほど、そんな気もしておりました(笑)。

福島 日本人演奏家の超えるべき壁の内側にある演奏だった、ということです。レコードでいえば、国内プレスのつまらない音に近い感覚かな??

K.H 福島さんと同じ感想ですが、会場で会った知人とその友人が語ったことは、ひとつに作品の内容、ふたつに文化会館の残響の無さでした。

福島 確かに、作品やホールにも原因はありそうですが、ロバート・ディーン・スミスが歌っている間だけ不満はなかったのです。そこに重要なヒントがあると思います。

K.H 合唱が迫力不足でした。スミス1人の声と変わらない。

S.F 合唱の迫力不足は感じました。あと、響きが窮屈で広がらない。

福島 声量でなく、質なんです。日本語を話す帯域しか使われていない。実は都響の響きも同じ。ということです。

という具合に、大野和士による都響の新時代に、暗雲の到来を予感させるスタートとなってしまった。

大野の指揮を観て印象に残るのは、まずは腕の力の逞しさ。特に上腕の強靱さでもってオーケストラやコーラスを引っ張るわけだが、そこに丹田による深い呼吸が伴っていないため、オケもコーラスも鳴りが悪くなってしまうのである。今日はコーラスがあったため目立たなかったが、ヴァイオリン群の味気ない音はマーラーのときとあまり変わらなかったように思う。

これについては、上記のK.Hさんも次のように語っている。これにも同感である。

大野和士の指揮をこうして二度続けて聴くと常に力みが入っていて肝心のときにパワーを発揮できていないようにみえます。ゴルフのスイングも指揮も共通項があると思います。ゴルフでは力を入れると遠心力が働かずスイングスピードが落ち距離も伸びません。音楽でもフォルティシモを出そうとすれば、その前は力を抜いて溜めてから力を一点に集中すべきだと思うのです。もちろん基礎体力があることがベースとなりますが。常にテンションが高く抜く部分がない。窮屈。それが音楽を小さくしているようです。

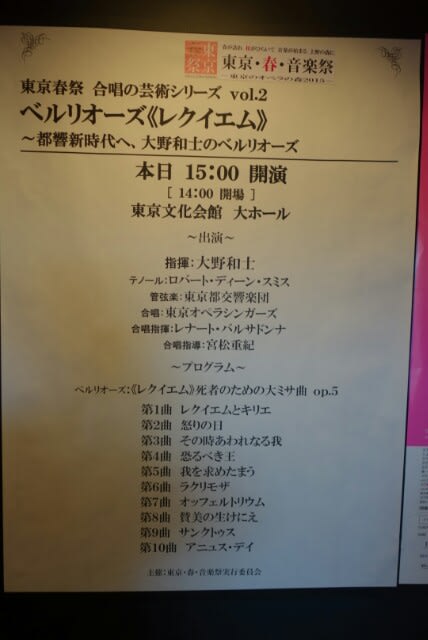

東京春祭 合唱の芸術シリーズ vol.2 ベルリオーズ

《レクイエム》

~都響新時代へ、大野和士のベルリオーズ

日時:2015年4月12日(日)15:00開演(14:00開場)

- 場所:東京文化会館大ホール

指揮/大野和士

テノール/ロバート・ディーン・スミス

管弦楽/東京都交響楽団

合唱/東京オペラシンガーズ

という具合に、千穐楽は残念なものであったが、ヤノフスキの「ワルキューレ」、クールマンのリサイタルという至福を味わえたことで良しとしよう。