5月17日(日)東京都高等学校春季水泳競技大会

6月21日(日)・22日(月)東京都高等学校選手権

東京都高等学校体育連盟水泳専門部の情報によると、東京都の大会を行わずに関東大会に出場する選手の選考について検討するということです。

竹村知洋

5月17日(日)東京都高等学校春季水泳競技大会

6月21日(日)・22日(月)東京都高等学校選手権

東京都高等学校体育連盟水泳専門部の情報によると、東京都の大会を行わずに関東大会に出場する選手の選考について検討するということです。

竹村知洋

4月から新入生を迎え、本来は日大豊山の歴史について研修を行う予定でしたのでここで紹介したいと思います。

在校生にとっても新たな発見があるかもしれません。

まずは「護国寺」です。

護国寺は真言宗豊山派のお寺で、5代将軍徳川綱吉の母、桂昌院の願いで建立されたお寺です。

真言宗は平安時代の空海を開祖とする宗派で、「密教」を中心とし「三密の行」により大日如来と一体化する「即身成仏」を説きました。

空海は高野山に金剛峯寺を建て、庶民の教育機関である綜芸種智院の設立や三筆の一人(弘法大師)として知られるなど他分野で活躍した人物です。

真言宗の総本山は、奈良県にある「長谷寺」です(www.hasedera.or.jp/)。

その長谷寺の山号が「豊山(ぶざん)」なのです。

私はこれまでに二度長谷寺を参拝したことがありますが、とても風光明媚なところで長い回廊や大きな観音様が印象的でした。

護国寺は真言宗豊山派の大本山です。

護国寺は弘法大師霊場でもあります。

本堂は1697年に建てられたもので元禄時代から現代まで存続している建築物です。

御本尊は、琥珀の如意輪観音で秘仏とされています。

普段は見ることはできませんが、毎月18日には御開帳されます。

とてもきらびやかで穏やかな顔をされた観音様です。

しかし、本堂は撮影禁止のために写真はありません。

本堂には33体の仏の像があり、それぞれの仏に桂昌院の髪の毛が収められているとのことです。

本堂には他にも貴重な仏像が数多くあります。

釈迦の下山時を表現した木造仏は見事な造形であり、大きな不動明王は迫力満点です。

仏の世界を表現した曼荼羅(マンダラ)がありますが、護国寺には猫が描かれているという珍しい曼荼羅があります。

たいへん大きなもの(2教室分ぐらい?)で、過去には日大豊山の体育館で見学会が催されたことがあります。

真言宗はチベット仏教とのつながりが深いため、ダライ・ラマ法王が護国寺に来られた際、旧校舎の体育館で高校生に講演をして下さったのは大変貴重な思い出として強く印象に残っています。

他にもチベット仏教の読経や砂マンダラなどの見学なども催されています。

護国寺駅すぐ横の仁王門から入ります。

山号は「神齢山」です。

桂昌院から寄進されたという改修された手洗水盤です。

江戸後期の江戸名所図会にも描かれているそうです。

仁王門を抜けると不老門がみえてきます。

この門につながる階段の風景は、夏目漱石の『夢十夜』にも登場します。

赤松の描写がありますが、漱石が書いているようにおそらく江戸時代から変わらぬ姿なのでしょう。

不老門を抜けると本殿へ。

境内には三条実美、大隈重信、山縣有朋、大山倍達、そして日本大学の学祖である山田顕義など他にも多くの著名人のお墓があります。

写真は山田顕義のお墓で、本堂の裏側にあります。

重要文化財の月光殿と多宝塔、薬師堂があります。

大師堂には弘法大師(空海)が安置されています。

周辺には私たちを導いてくれるお地蔵様や大きな大仏様がいます。

鐘楼です。

護国寺は茶道でも有名であり、5つの茶室があります。

これは茶人として有名な財界人である高橋義雄の功績です。

定期的に大規模な茶会が開催されています。

境内には富士塚の「音羽富士」もあります。

造り方が珍しいとされる庚申塔もあります。

裏の方にあるため、この庚申塔の存在を知っている人は少ないと思います。

本堂のすぐそばに、知る人ぞ知る、珍しい緑色の桜の花が咲く木があります。

今は満開でした!

境内から音羽通りを望んだ風景。

日大豊山とのつながりですが、1872年に護国寺に設置された真言宗「宗学林」が旧制豊山中学なのです。

豊山中学は、現在の日大付属校の中では最も古い歴史をもつ学校です。

戦後は護国寺から日本大学へ譲渡されることになり、宗派である豊山派から校名を「日大豊山」としたのです。

高校新入生の皆さんはこれから3年間、護国寺駅を利用して通学することになります。

是非、護国寺を見学してみてください。

竹村知洋

今は練習はできていませんが、再開できた時のためにトレーニングの理論を学びましょう。

練習をやっていてもそのトレーニングをやっている理由がきちんとわかっているかどうかで練習効果に差が出ます。

まずは「筋肉の性質」です。

筋肉は大きく分けて2種類あり、それは「速筋」と「遅筋」です。

「速筋」は白い色をしており、大きな力を短時間に発揮することができます。

「遅筋」は赤い色をしており、小さな力を持続して出すことができます。

魚でいうとタイやヒラメなどの白身魚とマグロやカツオのような赤み魚の違いです。

赤い色は血液中のヘモグロビンで、酸素を運搬する鉄が赤みを出しています。

「速筋」と「遅筋」の割合は生まれつき決まっており、「速筋」の割合が多い人は短距離選手に向いており、「遅筋」の割合が多い人は長距離選手に向いているというわけです。

トレーニングは「速筋」と「遅筋」のどちらの筋肉を鍛えるかでその内容が変わってきます。

そして自分の種目がどちらの筋肉をより必要としているかも知る必要があります。

トレーニングで変化をさせやすいのは、「速筋」の白い割合よりも「遅筋」の赤い割合を増やす方です。

つまり「白」→「ピンク」→「赤」は変化しやすいですが、その逆は難しいようです。

これはスピード能力よりも持久的能力を鍛える方がやりやすいということを示しています。

50・100mの選手は200・400mを鍛えて成果を出せるかもしれませんが、1500の選手を50・100mで成果を出すのは難しいかもしれません。

しかし、さぼっていると「赤色」は直ぐに失われ、「白色」の割合が増えてきます。

つまり持久力は失われやすく、自分ではそれを自覚しにくいのです。

今、長距離の選手で練習が出来ていない人は何とか工夫して持久力を保つするようにしなければなりません。

ちなみに「ピンク色」の筋肉は、スピードと持久力の両方の能力に長けていることになります。

基本的には「ピンク色」の筋肉を目指して頑張ることで色々な場面で対応できることが広がります。

竹村知洋

アルベール・カミュ(1913~60)はアルジェリア生まれの文学者、哲学者です。

ギリシャ神話をもとに書いた『シーシュポスの神話』で「不条理の哲学」を追求しました。

不条理とは、予測のつかない非合理的な行動や考え方のことです。

シーシュポスはギリシャ神話に登場する人物で、神々を欺いた罰として岩を山頂まで押し上げるという刑罰を受けました。

この刑罰の恐ろしさは山頂付近まで押し上げた岩がまた麓まで転げ落ちるところです。

再び岩を持ち上げて山を登るとまた転げ落ちる、ということが永遠に繰り返されます。

これがまさに「不条理」なわけです。

今、世界中のスポーツ選手が直面していることは「不条理」な状況に他なりません。

コーチや選手、競技団体は多くの年月や費用、努力をかけて東京オリンピックやその選考会に向けて準備をしてきました。

特に競泳選手は3月下旬まで強化・調整をして4月上旬の選考会に向けてきたものが失われたわけです。

オリンピック選考会に賭けてきた気持ちが強ければ強いほど落胆は大きいものと思われます。

オリンピックは1年後になりましたが、当面大会もなく、満足に練習もできていない選手が多いと思います。

そしてこの状況下で来年の東京オリンピックや選考会に向けて、再び準備を繰り返すことになります。

1年延びたからもっと強化できるというのは簡単なことではなく、オリンピック選手として選考されることや世界と闘う準備をするというのは想像するだけでも壮絶なる精神力が必要なことです。

このように「不条理」な状況のなかでコーチや選手はどのように気持ちを持たせればよいか、ということに力を与えてくれるのがカミュの哲学です。

それは「不条理を生かす」ということです。

カミュは不条理から目をそむけることなく、見つめることが大事だと言います。

そして今の状況に対して「反抗」すること。

反抗とは不条理な問題、つまり人間と人間固有の暗黒との不断の対決を意味します。

カミュは対決のありかたを、毎秒毎秒世界を問題にする、と表現しています。

「圧倒的にのしかかってくる運命の確信、それ以外なにものでもない」

カミュは不条理から目をそむけることなくそれを見つめ、そこで生きることを主張しています。

こうした反抗が「生を価値あるものにする」としています。

「反抗がひとりの人間の全生涯につらぬかれたとき、はじめてその生涯に偉大という形容が冠せられる」

カミュは知力が自分の力をはるかに超える現実と格闘している姿ほど素晴らしい光景はない、としています。

「精神が自らに命じるあの規律、すみずみまで鍛えあげられたあの意志、あの毅然と向き合ってたじろがぬ姿勢、それらには力強い独特ななにものかがある」

あきらめることなく、意識的でありつづけ、反抗をつらぬくというのは、孤独な努力とも言えます。

今の私たちがおかれている状況ははじめてのことでありますが、再び町がよみがえり、皆でスポーツができるその日までどう過ごすか。

カミュによればシーシュポスは転げ落ちた岩を見つめ、下山するとき悦びのうちにあるとしています。

カミュの力強い考え方、言葉は私たちを勇気づけてくれるはずです。

なおカミュの代表的な著作に『ペスト』がありますが、今の世界が置かれているような状況があまりにも具体的に表現されており不安や恐怖が強くなるかもしれないので、「不条理の哲学」を知ってから読んだ方がよいかもしれません。

村知洋

学校が5月6日まで休校になりました。

それに伴い、クラブ活動も引き続き休止となります。

再開は状況を見て判断されます。

竹村知洋

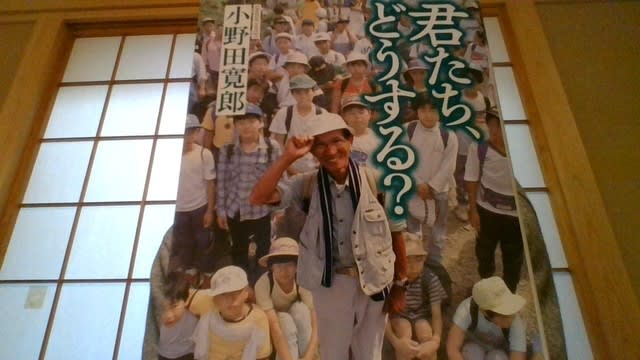

小野田寛郎氏の言葉です。

小野田氏は太平洋戦争でフィリピン戦線へ派遣され、ルバング島で終戦を知らされることなく任務を遂行し、たった一人で30年間戦い続けた人物です。

それがどのように過酷なものであったかは、表紙の小野田氏の写真を見れば想像できるでしょうか。

是非『たった一人の30年戦争』をお読みいただければと思います。

小野田氏は戦後30年が経過して日本へ帰ってきました。

帰国後は「自然塾」を開いて子供たちに生きる力を伝えてくれました。

『君たち、どうする?』では「よみがえれ、日本の子どもたち」や「親の条件、子どもの本分」という内容で、生きるということはどういうことかを教えてくれています。

とても同じ人物とは思えないほど穏やかな表情です。

『君たち、どうする?』のあとがきを要約して紹介したいと思います

危機に負けない心―あとがきにかえて

現在の日本でも突然、予期せぬ危機に見舞われることはあるでしょう。危機は常に私たちのまわりに潜んでいます。そのような時に大事なことは絶望しないことです。そんな気持ちは一切捨てて、今、生きるために何をなすべきかという目的意識を強く持つべきです。「人間は通常、潜在能力の九十数%は発揮できていない」とよく言われますが、私は戦場でそのことを身体で実感したことがあります。あるとき四方を敵に包囲されて、二百名を超える仲間と共にいちかばちか強行突破を図らなければならなくなったことがありました。その指揮は私以外に取れる者がいなかったのです。私はどの戦闘法を採れば成功するか、全身全霊で考えました。全員が生きるか死ぬか、本当の瀬戸際です。周囲の状況を懸命に凝視しながら、考えに考えました。脳が二倍に膨らんだような感覚にとらわれ、そのうちに頭がスッと冷たくなるのを感じました。周りの景色が普段の四倍くらいの明るさに見え、数十メートル先にある木の葉の葉脈までもがはっきりと見えてきました。何とも説明しがたい不思議な状態でしたが、それと共に私の心には「これなら敵を先に発見できて、絶対に成功する」という確信が湧きあがっていました。そして実際に無事、部隊を安全な場所に移動させることができたのですが、そんな体験をしたのは長い戦場生活の中でも、後にも先にもその時だけでした。人間は追い詰められたとき真剣に生きるための手段を考えたなら、眠っている潜在能力が目ざめて、思いもよらぬ力を発揮するのです。冷静に現状を把握して、危険を恐れずやるべきことを命がけで断行したなら、必ず進むべき道が見えてきます。私は今の日本の子どもたちに、そのことをわかってほしいと願っています。引きこもりの状態に陥ったり、キレて犯罪に走ったり、自殺してしまったり、人生を放棄してしまうことだけは絶対にしてほしくないのです。ルバングから日本に帰国して三十年が経過しました。その間に日本人、そして日本という国自体も次第に活力を失いつつあるように感じています。どんな状況においても生きる目的を明確に持ち、自分の能力をフルに活かして生きる。私が今までの人生で培った人生でその基本的な姿勢を、今後も自然塾の活動を通じて少しでも伝えていきたいと思っています。人は皆、生きる能力を持ち、生きるために生まれてきているのだと信じて生き抜いてほしいです。

小野田氏が自然塾を作った目的は、子どもがいかなる境遇でも屈せず、生涯を自分の志したところに向かって生き通せる、逞しさの基盤を作るところにあるとしています。

私は大学のころから戦争に関する書物を多く読んできましたが、私たちの祖先がどのような決意でこの国を守ってきたか、ということを知るたびに自分の人生を見つめ直そうという気持ちになります。

「君たち、どうする?」

小野田氏と私たちが置かれている状況は異なりますが、自分や家族の人生を大切にし、日本がよい方向に向かうように今自分ができることを考えてみたいと思います。

竹村知洋

スポーツ月刊誌『Number』は創刊1000号で「ナンバー1の条件」という特集を掲載しています。

雑誌の表紙を飾った登場回数が一番多いイチロー選手の言葉です。

「常にやれることをやろうとした自分がいた、それに対して準備ができた自分がいたことを誇りに思います」

プロ28年間で積み重ねたヒットは4367本、メジャーでは前人未踏の10年連続200本安打、シーズン最多の262安打という記録を打ち立てた選手の言葉です。

この記録を振り返ってインタビューで答えた言葉です。

「1年だけなら、とんでもない記録を残せる人って、いるんです。これが10年続けるとなると、偶然ではありえない」

ナンバー1になることは大変なことですが、それよりも何倍も大変なのはナンバー1を維持することです。

勝って当たり前という地位にいる人は、そこまで登りつめた人にしかわからない苦悩があります。

大相撲の横綱、ボクシングの世界チャンピオン、オリンピックの金メダリストは皆それを味わっているはずです。

イチロー選手はメジャーに挑戦する前にも「できる準備はすべてやってきた」ということを語っていました。

これらの発言の根拠は、日々の努力の積み重ねにあります。

それがイチロー選手の自信となり、200安打を10年間続けるというという大記録につながったのでしょう。

その自信は次のような言葉にもつながります。

「一緒に戦ってきた選手の中で僕よりもヒットをより多く打てると思った選手は一人もいませんでした」

イチロー選手が積み重ねてきたのは誰もできないような圧倒的な努力であることは想像できます。

超一流のプロフェッショナルとはこういう人をいうのでしょう。

そして現在はマリナーズのインストラクターとして、選手よりも動ける身体づくりをしているそうです。

そのイチロー選手からみると今の選手は、野球への情熱にあふれている選手が減り、たまには休みたいという「甘ったれた選手」が増えているように見えるということです。

いま、スポーツ界は全世界で停止しているような状況です。

特に東京都は大会もなく、練習すらままならない状態に陥っています。

「常にやれることをやろう」とし、「それに対して準備ができた」といえる自分を「誇り」に思えるというイチロー選手の言葉は大変重みのあるものです。

こういう状況だからこそ、与えられた時間のなかでできることを考えてみたいと思っています。

竹村知洋