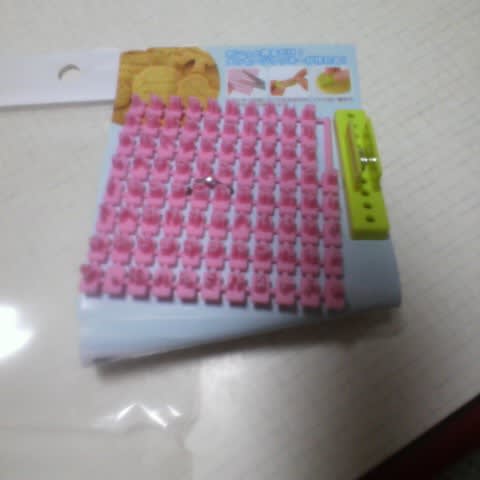

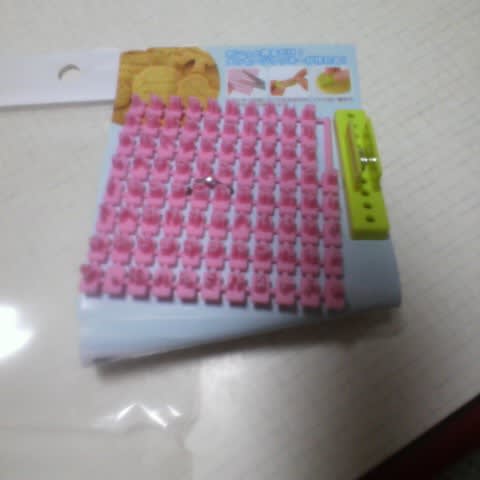

クッキーに文字を押せるグッズがあったので

パーツを切り離す作業が必要だった。

最初切ったところで、

ふと気付いた、これ、バラシてしまったら後々大変じゃね?って・・・、だから「あいうえお」とか5文字づつ切って

初めてなので洗剤で洗って乾かしてから

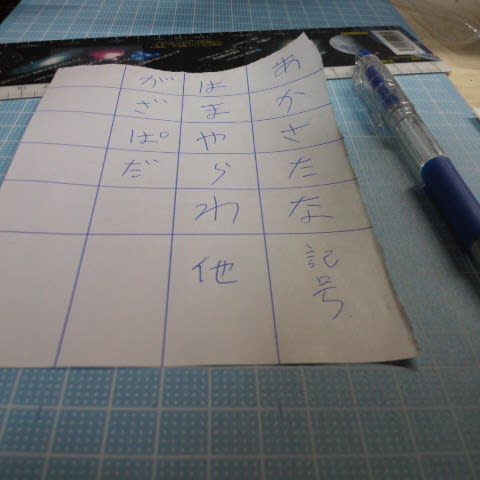

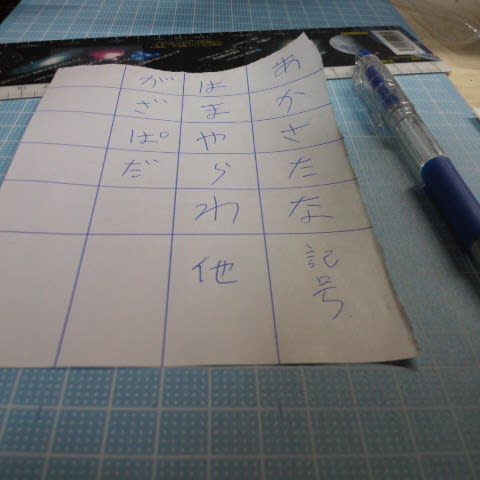

乾かしている間に50音順の紙を作って

1枚1枚切り離し

1個1個切り離し

この取り外し棒も捨てないで取っておく

サランラップの上に紙と共に置いて

行順に包んだ。

全部包んだらビニールにでも入れておく

最初、1行づつビニールに入れようと思ったが勿体無い事に気付いた↓

使う文字を組み込みパーツに入れて

使う文字を組み込みパーツに入れて、接続語は分けておく。

いつも

毎年1回はスコーンを作ると決めていたのだが、ここ数年丸いスコーンを作っていなかったので、折角だからスコーンで挑戦。

必要な文字を押して

※押し過ぎると組み込みパーツのフチまで跡が付いてしまうんだな。

※押し過ぎると組み込みパーツのフチまで跡が付いてしまうんだな。

接続語を押して

同じ文字を使いたい時は押し

込み棒で出して

その文字だけ組み込み直して押すのだが、

鉄板の縁際だと縁が邪魔して押せない!!(マジか・・・)

仕方ない、斜めに

卵黄が勿体無いので

(←卵黄を使わない牛乳だけで作るレシピなので)牛乳を塗るものと塗らないものを。

焼いている間、ボウルや文字パーツを洗ってしまう。

それにしても

イギリス料理やイギリス菓子は洗い物が少なくてラクだな・・・

(2年ぶりぐらいに作ってもラクだと感じる・・・、昔は成型→焼成→片付けまで30分で出来たのにな)

今回

鉄板にサラダオイル(←バターやクッキングシートが勿体無い)を塗ったので簡単に剥がれた

今回いつもの型抜き(←お気に入りの湯呑み)が無いので

口径の大きいグラスで生地を抜いた為に、大きめに『オオカミの口(=腹割れ)』はキチンと出来ているのだが、

(あと生地を今回はホンの少しだけ軟らかくした、僅かだけれど

餃子や

小龍包・『

包』・

麺作りで生地の扱いに少しだけ慣れたので)

文字はベーキングパウダーで膨らんだらやはり消えてしまった。

いつも小ぶりだからわりとしっかり出来るが、今回は大きめでフワフワだった

いつも小ぶりだからわりとしっかり出来るが、今回は大きめでフワフワだった。

(また時間を置くと少し味が馴染むんだよな)

焼成時間も15分と少なめにしたんだ。いつも17分~20分

15分~17分(←うちのオーブン奥と手前で温度差があるので鉄板を前後返して2分)で良いかも。

文字の結果としては、膨張する物は失敗だったが、それ以外で得るモノが結構あったと思う。

無塩バターだし塩味もコントロール出来て優しい味に出来た。

温め直す時は

1枚何かスコーン用のアルミホイルをもう常備して

1枚何かスコーン用のアルミホイルをもう常備しておいた。

イギリスの

ブランデー・バターを塗っても美味しい。

※勿論、

プレーンが好きなので、もう片方はそのまま何もつけず食べるが・・・

で、結局、ビスケット(クッキー)に押してみようと思ったが、過去いろいろと作ってきて

ショートブレッドも作った事があったが、普通のビスケット(クッキー)を作った事が無かった事に気付いた。

今回、ショートブレッドの様に粉に対してバターの配合が多い

アイスボックスクッキーのタイプみたいな感じで作ってみようと思う。

粉を2回ふるっておいたはいいものの

もう1回

(普段はこんな細かくは無いのだが・・・)

↓

(お菓子は)いきなりアレンジも出来ないので仕方が無い、色々調べると砂糖:無塩バター:小麦粉の配合は1:2:3という配合らしい。

お、これなら多少はアレンジ出来るわ。

・小麦粉160g

(←薄力粉が足りなかったので9割が中力粉)

・バター80g

・砂糖40g

※ここに塩とかバニラエッセンスを入れたり砂糖を増減し味をコントロールしていく

(

先にバターを常温で放置して練り易くしておく)

バターをクリーム状に練って

(ホイッパーで空気を入れる場合もあるが、洗うのが大変そうなので木ベラの方式にした)

砂糖を入れ、なんとなく白っぽくなるまですり混ぜる

(木ベラに付いてきたら箸でこそぎ取ると良いかも)

卵黄(だけ)を溶いて

2回に分けて加える(その度かき混ぜ)。

※水を小さじ1半(・・・この水にバニラエッセンスを入れたりする)

※水を小さじ1半(・・・この水にバニラエッセンスを入れたりする)

粉を2回に分けて入れる(入れる度にかきまぜる)

かき混ぜて、ボウルの側面もこそいで

(キレイにこそげる)

ヘラで

押し付ける様にまとめていき

(手でまとめこねるレシピもあるが、手を油だらけにしたくなかったので、

押し付ける方式を採用)

ラップにあけて(少しなんとかまとめて・・・流石に多少、手を使った)

閉じて冷蔵庫で1時間以上休ませる

(人によっては3時間休ませるレシピも)

鉄板にオーブンペーパー(クッキングペーパー)を敷くのだが、

オーブンペーパー(クッキングペーパー)が無い場合も事も想定

オーブンペーパー(クッキングペーパー)が無い場合も事も想定して、地球に優しく油を塗るだけにしてみる(しかもバターじゃなくてサラダ油)。

小皿に

強力粉を出して

まな板と麺棒に粉を塗り、

1時間経った生地は硬いので

パイ生地の要領で上から

押すように伸ばして

↓

その後、(

麺棒に粉を付けながら→)

麺棒を転がして5mm幅に伸ばして

型に粉を

型に粉を付けたら

この辺で

この辺でオーブンの余熱を開始

型で抜く(うわっ、こりゃ大変だわ・・・

型をトング代わりに挟む感じで取り出すと、生地から外し易い)

※型から取れなかったら、箸等の裏側で押し出す

※型から取れなかったら、箸等の裏側で押し出すと手っ取り早いかも。

余った生地をまとめて(生地がダレていたら1度まとめて冷やして又伸ばす・・・

当然これも先に解っていたから3倍速に型抜き速度を上げ、そのまま伸ばしたけれど)

もう片方の鉄板にはクッキングペーパー

もう片方の鉄板にはクッキングペーパーの上に型抜きを置いて、サラダオイルの鉄板が失敗した時の、安全策にしておこうかな(

これが正式)。

※

ただ少し厚めのクッキー

文字を打ち込む。

もうヘトヘト、「せかいのへわい?」・・・「せかいのへいわ」ではないの?

繊細過ぎるこの大量生産・・・製菓工場の意味が少し身を持って解った・・・

結局、もう1回余熱し直した中に入れ、160度で10分

余った生地は平たくまとめてオーブントースターの鉄板にそのまま置いて

(←バターを含んでいるから、鉄板に塗らなくても染み出すかな?って・・・)適当に焼く。

(出来るかな?)

粉がそんなに汚れていないので戻した(←大丈夫かな?、

大丈夫だとは思うが・・・)

第一弾は・・・、

・

鉄板にオイルを塗った分、あと3分~4分ぐらい多めに焼いても良かったかな?出来ている事は出来ているのだが(かなりホロホロ)。

・

オーブントースターの方も多少下が焦げたが、美味しく出来た(←当然だけれど出来るんだ!!)。

スコーンと違って文字が浮き出ている!

どうよ、この群れ。

(大久野島みたい?でしょ・・・行きたいな)

熱い鉄板にほっぽっておくと

底が焦げ付いて剝がしずらくなるので何匹かポロポロと・・・涙

クッキングペーパー(オーブンペーパー)の方は

生地が厚いので20分ぐらい焼いて色付けしてみた硬さは好みもある。

(こっちは壊れない)

別にペットは飼っていないから

熱い鉄板に触れる訳でもないので、

こっちは鉄板の上でこのまま乾燥させながら冷ました。

↓

自家製ビスケット(クッキー)を保存する時は、

基本常温だが、暑い時期は、

冷めたら

ジプロックかタッパに入れ、

乾燥剤が無い時は紅茶のティーバックも一緒に入れ、密閉し

冷蔵庫へ(冷凍はあまりよくないらしい)。

タッパの方がパッと食べられるかも

ジプロックだと閉める時に空気を抜くのが面倒

ジプロックだと閉める時に空気を抜くのが面倒だから。

(あと冷蔵庫の中で上にモノをおけない!!&クッキーがサクフワなので衝撃に弱い!!)

タッパの方が比較的安全かも。

<

オマケ①>

(失敗をした)ロールケーキとかではないし、高温で焼いた焼き菓子のクッキングペーパー(オーブンペーパー)って、(個人的に)

まだ使えるんじゃね?

色々と勉強になった!!

(シャーロックホームズ曰く「無限に努力出来る事が~」とデビュー作の「緋色の研究」でも言っている)

<

オマケ②>

イギリスではビスケット、アメリカではクッキーと言われ、「基本的には」同じだそうだが、

(

日本だとクッキーの方がバターが多いイメージがある気がする・・・)

クッキーの語源は、オランダの料理を表す言葉「kok」からアメリカに伝わり「クッキー」となり、

ビスケットの語源は・・・、

・

・

・

イタリアの「ビスコッティ」

↓

フランスの「ビスキィ」

(現代の

ビスキィにはスポンジケーキ的な意味と、ビスケット的な意味合いがあるが、現代では

(成功をした)ロールケーキみたいにスポンジケーキの意味合いが強いイメージがある)

↓

イギリスの「ビスケット」となった。

「西洋」には「お金を借りないでビジネスを始める事は、ビスケットを持たないで海に出る事と同じだ」(←銀行家が言いそうな言葉だが)という言葉があるように

基本的には海洋へ出る時の日持ちする保存食で

固くなったビスケットをワイン等に浸してやわらかくし船上で食べていたという。