①すだちって皮が柔らかいから、焼いて食べられるらしく、先日メディアで焼き鳥の間に串切りにしたスダチを刺して紹介をしていたが、

やはり酸味がダイレクトにくるらしいので、何か改良出来ないか?考えてみた。

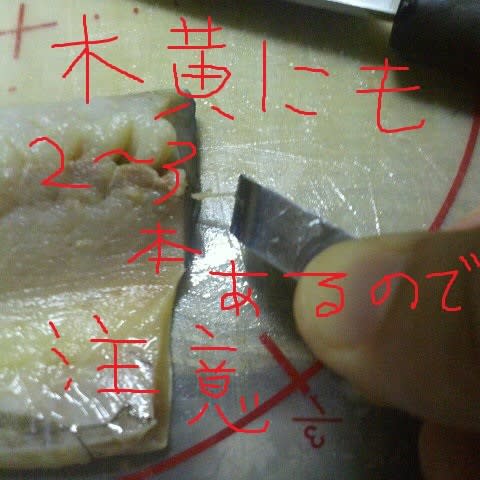

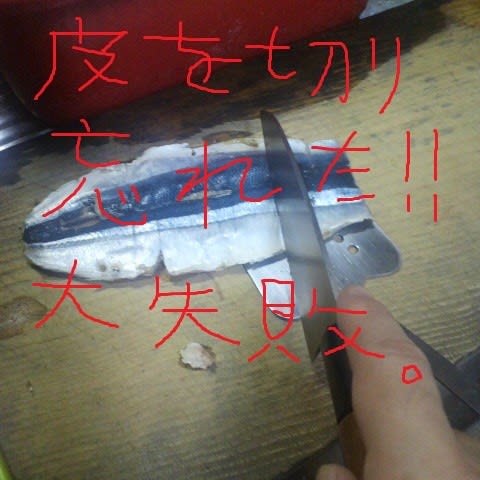

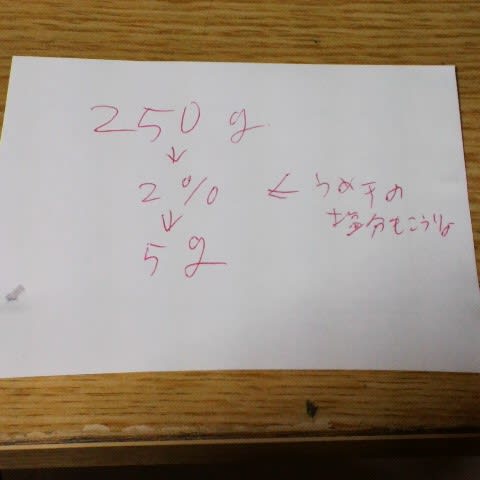

切れ目を下まで入れず入れて、

裏返してその横に入れ、

又裏返して、更にその横に入れると

3つの輪が繋がる感じになるから、

これならクシ型を刺すのではなく、鶏肉を「コ」の字型に覆う事が出来る。

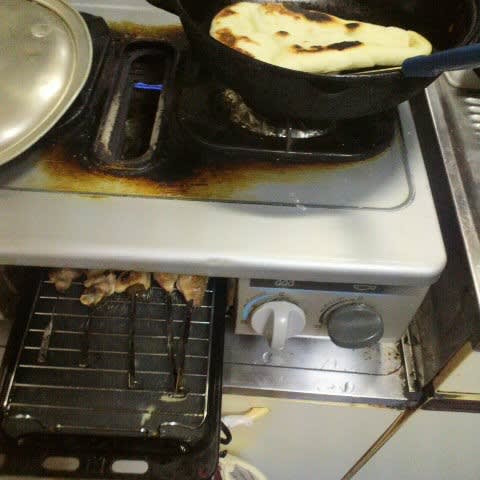

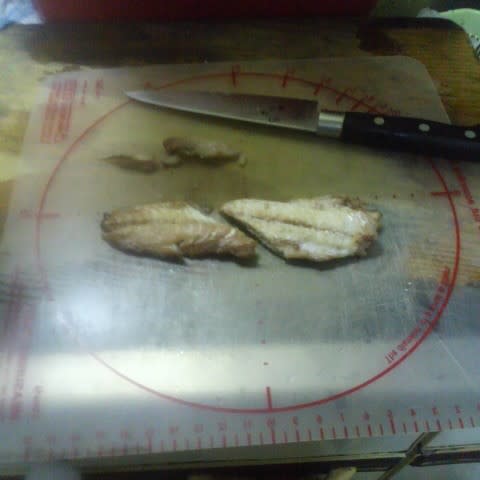

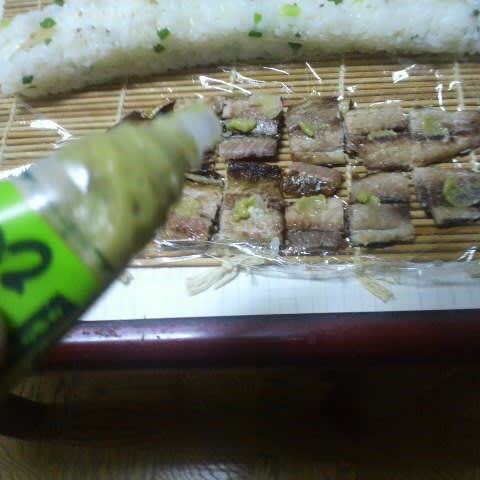

こんな感じで3つ刺して(皮側を表に出せば、もっとカリっとしたか・・・)

裏面はこんな感じ。

どう焼くか?それは考えずにカットしてカタチ作ってみたかった。

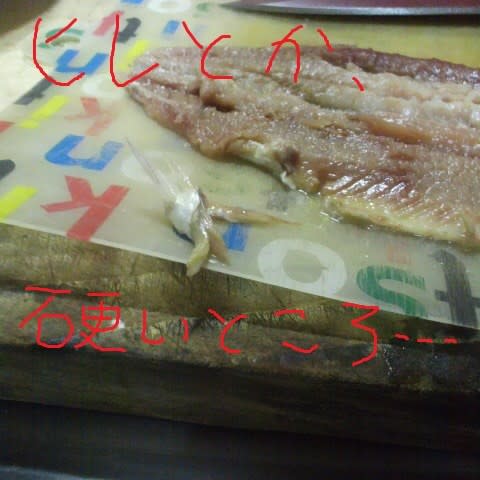

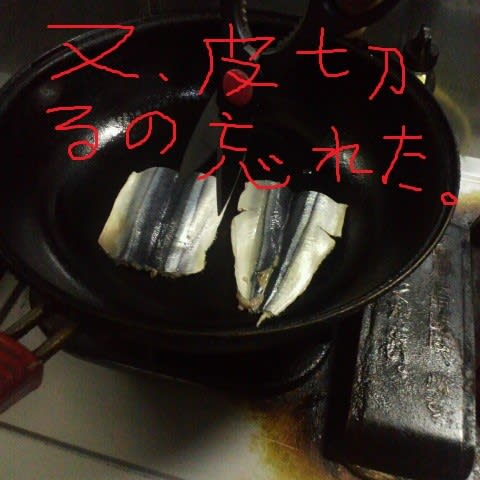

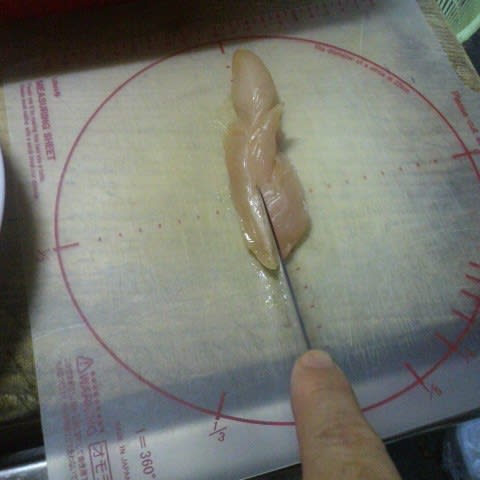

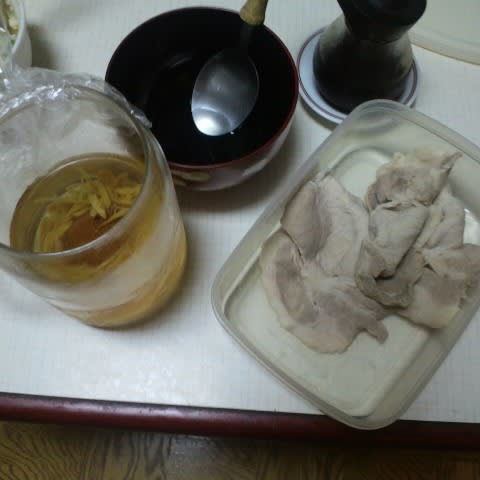

②余った鶏肉は普通に(もも肉だけの)正肉にしてもようと、普通はこの3つを刺したカタチだが・・・

あえて切らないで、昔(といっても室町時代~江戸時代的な)の雉とか山鳥焼き的なイメージで、うまい棒みたいに繋げたまま串に刺して焼いてみるやり方で、どうなるか?

とりあえず基本の塩な。

(スダチの方はタレの甕とかに入れて生の果汁でタレを悪くさせたくないし・・・もし甕に入れているとした設定のハナシだが、スダチの方はタレで作る事も出来なくもないが、先程の理由の為、実戦で現実的ではないので初めから試さない)

うちのグリル、本当は4本までなのだが、無理をして移動させ続ければ5本焼けるだろ・・・

(あまり低温で焼き続けると乾いてしまうから、熱の加減をみて動かし続ければなんとか焼けるだろ・・・!!)

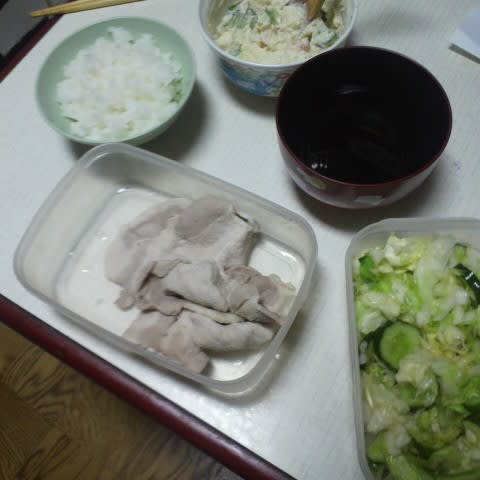

やや焼き過ぎたが、なんとか移動させ続けて5本焼けた。

・すだちの方は、やはりなんかちょっと苦いな~・・・(焼き過ぎか?)酸味はそれ程強くは感じない。

(串形も薄い方も、そこまで大差がある感じでもない、皮を陳皮みたいにすりおろして七味に混ぜ、柚子胡椒みたいに、ペースト状に皿に添えておいてもいいか?、ま、余計な事をせずレモン代わりにかけるのが1番美味しいのだろうが・・・)

・切らないで1本刺しにした鶏肉は、やはり切ったモノよりジューシーで、弾力が切ったモノより残っている印象で、衝撃的だった!!

(繋がっている分、火の通し方が、違うので、どっちがどっちって事もないのだろうが・・・)

試しにスダチの後、余った肉でやってみた事が、驚きの変化を付ける事が出来た。

(1本1本だと刺す時に、面倒なので、本来は広いまま刺していって、串と串の中心を切る感じかな)

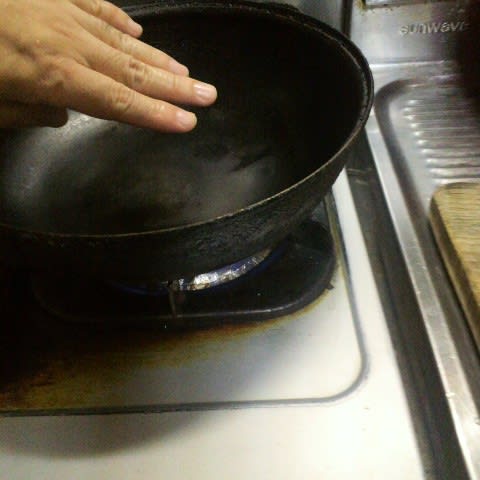

焼き鳥の焼き台のハナシだけれど因みに私は、グリルではなく焼き鳥台でも下を小さくしない。

焼き台は上の方が火力が強いから、焼き鳥って上側を大きくし、下側を細くする扇状にして同じ方向で焼き続ける事と共に、私は下を小さくする事が少しでも純利に繋がっている感じでもあるが、

(自分は途中で)串を逆さにしてバランスよく万遍なく焼く派だから。

串を逆にして焼き続けていると、1ケ月~数か月で腕の裏側が低温火傷になってくるが、下が小さいと寂しいので!!

(あと1人や超少ない人数で仕込みをする時とか、他の料理や、銀行とか営業前にお客さんのタバコや新聞を買いに行ったり、掃除とかおしぼり巻きとかetc・・・も含め、限度があるので・・・、身体を壊してまでこだわって続けられなかったら意味が無い)

この1本串みたいに肉が大きいと切っていない分、焼く時間と手間がかかるので、一見刺す手間がラクなようにも見えるが、手間と味を考えると提供する「としたら」価格は少し上がってしまうが、食べてみる(やってみる)価値はあるかも。

(個人的に食感や、中に残って含まれる旨味と水分量が違う気がするのだが・・・)

やはり酸味がダイレクトにくるらしいので、何か改良出来ないか?考えてみた。

切れ目を下まで入れず入れて、

裏返してその横に入れ、

又裏返して、更にその横に入れると

3つの輪が繋がる感じになるから、

これならクシ型を刺すのではなく、鶏肉を「コ」の字型に覆う事が出来る。

こんな感じで3つ刺して(皮側を表に出せば、もっとカリっとしたか・・・)

裏面はこんな感じ。

どう焼くか?それは考えずにカットしてカタチ作ってみたかった。

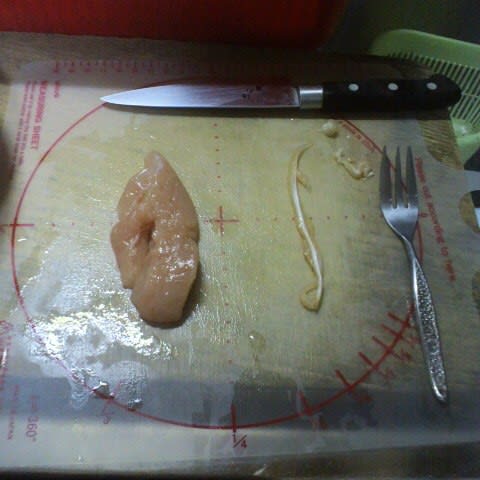

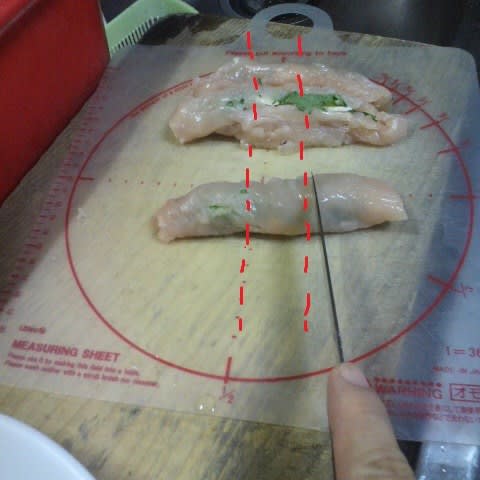

②余った鶏肉は普通に(もも肉だけの)正肉にしてもようと、普通はこの3つを刺したカタチだが・・・

あえて切らないで、昔(といっても室町時代~江戸時代的な)の雉とか山鳥焼き的なイメージで、うまい棒みたいに繋げたまま串に刺して焼いてみるやり方で、どうなるか?

とりあえず基本の塩な。

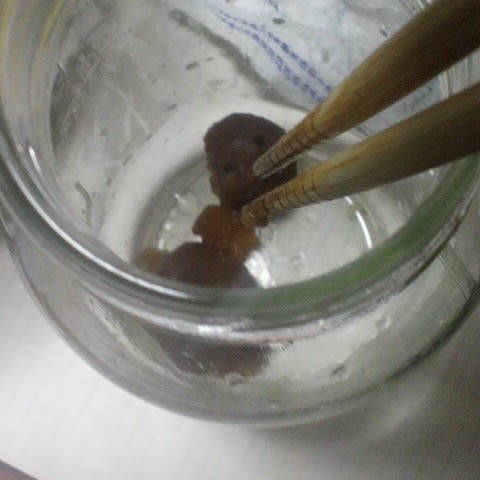

(スダチの方はタレの甕とかに入れて生の果汁でタレを悪くさせたくないし・・・もし甕に入れているとした設定のハナシだが、スダチの方はタレで作る事も出来なくもないが、先程の理由の為、実戦で現実的ではないので初めから試さない)

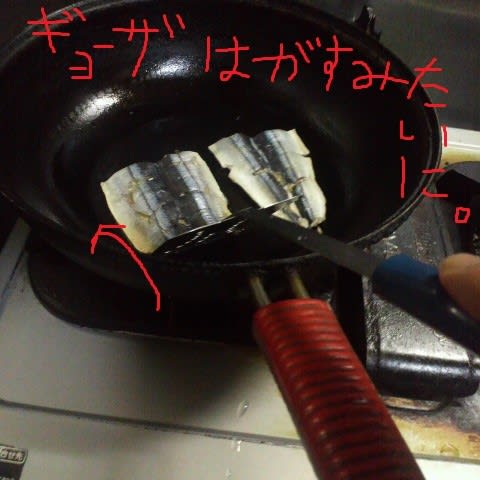

うちのグリル、本当は4本までなのだが、無理をして移動させ続ければ5本焼けるだろ・・・

(あまり低温で焼き続けると乾いてしまうから、熱の加減をみて動かし続ければなんとか焼けるだろ・・・!!)

やや焼き過ぎたが、なんとか移動させ続けて5本焼けた。

・すだちの方は、やはりなんかちょっと苦いな~・・・(焼き過ぎか?)酸味はそれ程強くは感じない。

(串形も薄い方も、そこまで大差がある感じでもない、皮を陳皮みたいにすりおろして七味に混ぜ、柚子胡椒みたいに、ペースト状に皿に添えておいてもいいか?、ま、余計な事をせずレモン代わりにかけるのが1番美味しいのだろうが・・・)

・切らないで1本刺しにした鶏肉は、やはり切ったモノよりジューシーで、弾力が切ったモノより残っている印象で、衝撃的だった!!

(繋がっている分、火の通し方が、違うので、どっちがどっちって事もないのだろうが・・・)

試しにスダチの後、余った肉でやってみた事が、驚きの変化を付ける事が出来た。

(1本1本だと刺す時に、面倒なので、本来は広いまま刺していって、串と串の中心を切る感じかな)

焼き鳥の焼き台のハナシだけれど因みに私は、グリルではなく焼き鳥台でも下を小さくしない。

焼き台は上の方が火力が強いから、焼き鳥って上側を大きくし、下側を細くする扇状にして同じ方向で焼き続ける事と共に、私は下を小さくする事が少しでも純利に繋がっている感じでもあるが、

(自分は途中で)串を逆さにしてバランスよく万遍なく焼く派だから。

串を逆にして焼き続けていると、1ケ月~数か月で腕の裏側が低温火傷になってくるが、下が小さいと寂しいので!!

(あと1人や超少ない人数で仕込みをする時とか、他の料理や、銀行とか営業前にお客さんのタバコや新聞を買いに行ったり、掃除とかおしぼり巻きとかetc・・・も含め、限度があるので・・・、身体を壊してまでこだわって続けられなかったら意味が無い)

この1本串みたいに肉が大きいと切っていない分、焼く時間と手間がかかるので、一見刺す手間がラクなようにも見えるが、手間と味を考えると提供する「としたら」価格は少し上がってしまうが、食べてみる(やってみる)価値はあるかも。

(個人的に食感や、中に残って含まれる旨味と水分量が違う気がするのだが・・・)