随時更新

みんな知っているだろうけれど、昔から言われている

覚えていると便利な方法を復習してみよう!!

基礎が大事。

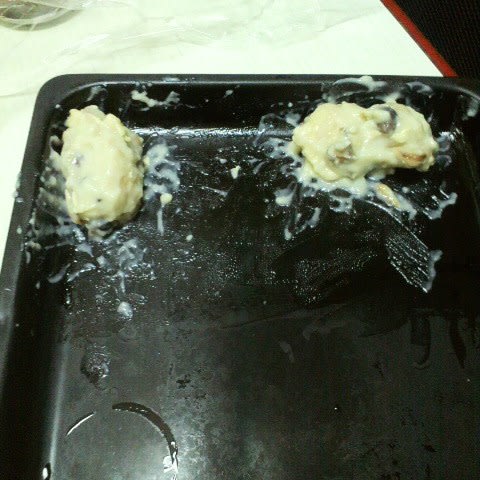

挽き肉は菜箸で線を付けてから

(

縦だけでなく格子でも良い)

冷凍すると、線を付けた所が折り目になる。

挽き肉は足が早いけれどね・・・(味を付けるともっと足が早いとか・・・)

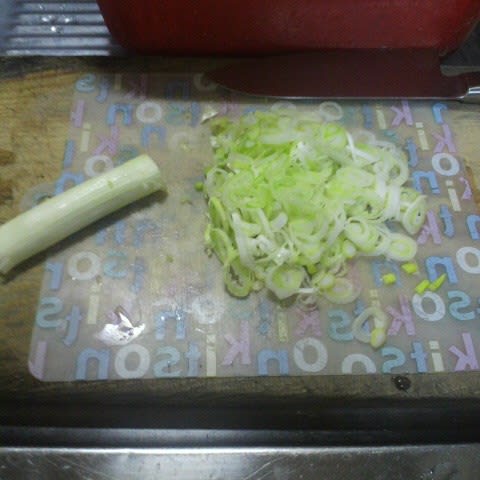

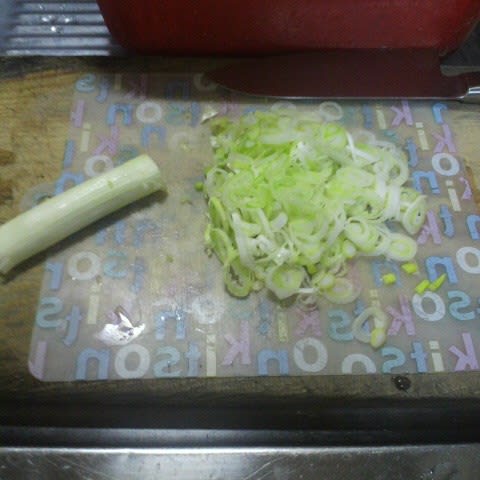

ネギが使い切れなさそうだったので、本当に使う分だけを残して細かく輪切りぐらいにし、

ビニールやラップに入れ、更にジプロックに空気を抜いて入れ

冷凍しておくと便利。

和食等で使う白髪ネギ(←オレンジ色はクリックのルール)

和食等で使う白髪ネギ(←オレンジ色はクリックのルール)は出来ないが・・・

中華でにんにくを微塵切りにする時(←中華は中の芯を取り除かない事があるので)

潰してから

微塵切りにすると早い。

包丁だけで潰せないor隣に切ったニンニクがあったら、手で叩いた方が良いかも

ま、基本、包丁と手で押し潰すだろう・・・。

うちは芯も薄く切って食べるから実はあまりしてこなかったんだが

ケーキカットしても芯だけ斜めに切り離すと早いな・・・(

この方法では早めに使い切らないとならないが)

ブロッコリーもチルドとかの方が保存が効く。

覚えておかないと。

ディル等のハーブ類や葉っぱの香味野菜の保存期間を少しでも延ばす時はグラス1cmに水を入れ

縦に入れて

ビニールで包んで冷蔵が良いらしい。

水を代えないとカビるので(ラップの上で)刻んでそのまま包み冷凍も出来る

水を代えないとカビるので(ラップの上で)刻んでそのまま包み冷凍も出来る。

薬味用のジプロックに入れて凍らせておくと整理整頓し易いだろう。

ニオイが混ざる?、そんな事、家庭で気にするかよ・・・

(

臭いが移るまで使わない事の方が経済的に大問題で、買ったものを忘れるなんて素材に失礼)

練りカラシとかタッパがすぐ無い時、わざわざサランラップを使わなくてもビニールで包めば良いんだなって。

勿論ビニールは再利用をするし。

市販のトンカツを買ってきた時、包装紙の上で切るとまな板を汚さなくて良い。

たまに食べたくなる!!

ドライイーストは冷蔵庫で保管って知らなかった!!

だから発酵力が弱かったのか・・・

ミョウガは刻んで

斜め切りも可

二重にして冷凍

好きだけれど夏場の野菜だし、そんなには食べ続けられないので。

アボカドの皮って手で剥けちゃうんだ?

あまり使わんから知らなかった。

まな板を汚したくなくて、プラのまな板の上で切って皿に移すと結局洗い物が1つ増えるから、ソースとかをかけない場合はそのまま持ってきて皿代わりにしちゃえばいいんだよな。

ピザボードとかそうするものな・・・なんか

カッコだけ付けて気付かなかった・・・。

パン屋さんに良い情報を教わったんだが、すぐ食べなくても良いデニッシュ系のデザートパンは雨の多い日や湿気の多い時期は持ち歩いて帰宅した時、湿気を吸い込んで折角パリっと焼いてあるデニッシュがシトっと湿っている感じになる場合があるが、紙袋とかに入れ(密閉し過ぎないようにし)

敢えて冷蔵庫に入れ

翌日食べると、冷蔵庫の中で湿ってしまった

デニッシュ皮が乾燥し、パリッと食べられるという。

デザート系だから

デザート系だから冷たくても美味しいし、いや、とにかくこれは美味しかったわ。

凄い、マジで!!

凄い事を教わった!!、やはり自分の足で歩いて情報を得るものだな。

なるほどグレービーとかソースってのは別に使い切らなくても良いんだよな。

(ワリと久しぶりに牛のステーキのグレービー←一応、米国産ではなく豪州産、まあ欧州は成長ホルモン剤を使った肉の輸入は停止しているが)

油敷きを手に入れてから

鉄フライパンの手入れで油を塗るのが簡単になったので頻繁に手入れをするようになった。

蒸す時、最初強火で

湯気が出たら中火~弱火にするんだよな。

つい忘れてしまいそうだから記しておこう。

野菜とか蒸しておくと栄養化が逃げなくて便利

(肉の脂も抜けるし)

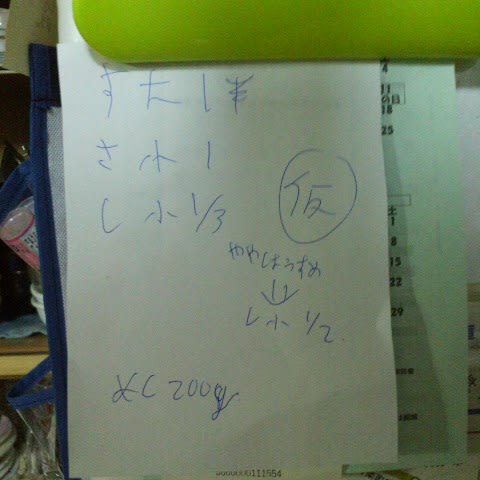

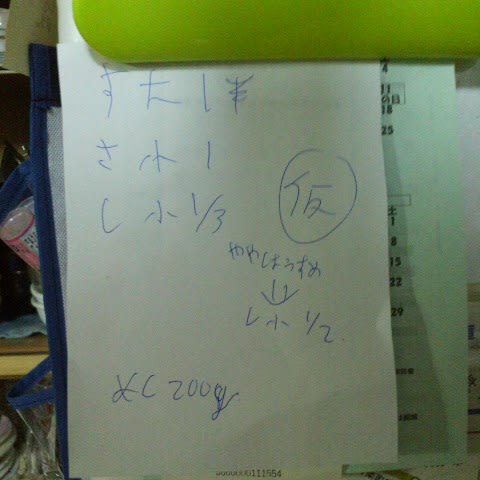

まだ突き詰められていないけれど、冷蔵庫に1人前(~数人前)の酢飯の分量を貼っておくと便利かな?って。

サッと酢飯を作れて・・・

パン作りで寒い時期とか、粉の分量を間違って修正したとか、発酵しヅライ時、オーブンの熱を最弱にして温め

↓

それでもまだ熱いので、扉を開けて温度を25度~29度以下ぐらいまで下げて、

↓

その中で、濡れ布巾をかけて

(自分は冷めた湯を張ったボウルで湯煎しながらにした・・・←湯煎だけでは足りなかったから)

発酵させると、

5分もしないうちにかなり膨らむ

更にオーブンの上で塩とオリーブオイルを溶いたものを置いておいても

余熱を利用して少しは溶け易いかも。

ニンニクオイルに使った焦がす前のニンニクって、別のニンニクオイルの中に入れて他の物に活用するとかなり使い勝手が良い。

イタリアの家庭みたいにパン←出来れば(バゲット系←因みにバ『ゲ』ットが正しい、日本ではバ『ケ』ットと呼ばれていた時代があり2極化している)に浸して食べても良いし。

(

レストランや他人の家ではしないこと・・・オイルやパンに塩気が足りなければ、パンに塩をパラパラってふっても美味しい、禁断の味だよ!!)

床に汁をこぼしてしまったら、すぐに新聞紙を拡げ敷くと良い。

魚介系とか油なんかサイアクだよね・・・疲れて、やってしまった。

(家で置き場所が無くて床に置いておく自分が悪かった)

正解ではないかもしれないが・・・生ラーメン3食分が食べきれ無い時、期限が迫って仕方なく冷凍をした後、冷凍庫の中で見付け、そろそろ冷凍臭が付く前に食べてしまわないとって考えた時に、

レンジだと加熱されてしまいそうだったので、ボウルに水を張って、浮かべておいたら、ワリと早く解凍出来た。

(業務用で、肉とかを解凍する時、ビニールで完全密閉をしてこの方法を使う場合がある・・・)

※冷凍している間に袋が傷付いて(多分、ガス?)何処かから破れている場合があるので、水に入れる前に完全密閉した方が良いかもしれない。

あと多少軟いのは、アジアの台湾とかの麺を想像して自分で処理をするなら多めにみる。

これ知っている?、

醤油差しって

両方に穴が開いているものがあるじゃないですか?

で、その片方の穴を親指で超強く塞ぎながら、醤油を差すと、概ね少しづつしか出てこないから、かけ過ぎなくて済む。

(地球の気圧の関係らしい・・・ネットも無かった時代、料理を始めたぐらいの学生の頃、ジッと醤油差しを観ていて、誰にも教わらずに気付いた)

目玉焼き丼(ごはん)で。

目玉焼きは海外では「フライドエッグ」(=揚げた卵)なんて呼ばれるけれど、あまり油が多いとご飯に乗せた時、油が勝ってしまうなぁ。

というか「目玉焼き丼」と呼ぶ人々が存在するって最近初めて知った。

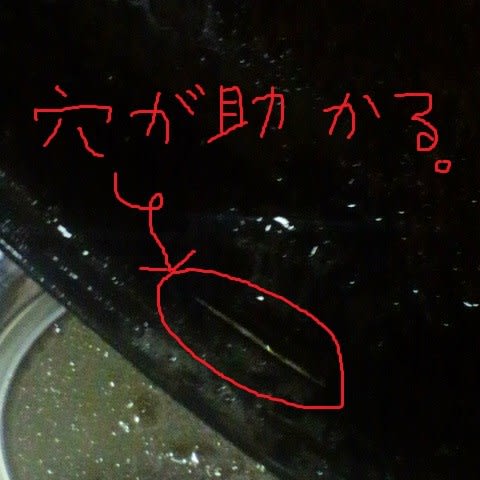

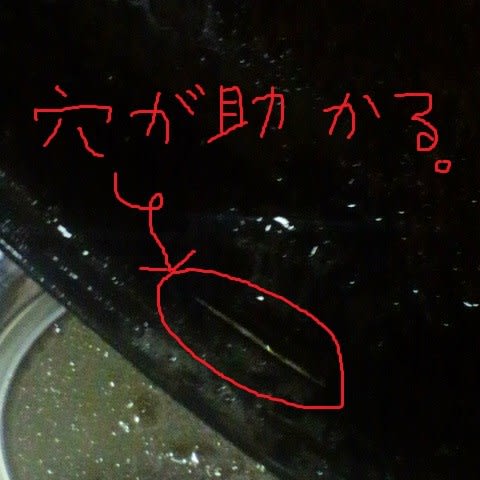

揚げ物をした後、熱い内に油ポットに入れると処理し易いのだけれど、お玉とか鍋の縁とかではなく

フライパンに意図的に線の様な穴が空いていると、そこから静かに油を戻せる。

因みに直ぐに蓋をすると余熱で危ないから何処か、邪魔にならない所(←子供やペットが触れなくて熱がこもらない所で目が届く所)に放置して冷ましてから蓋をして収納をすること。

焼くコツ(←みたいなもの。同じ写真で申し訳無いが↓)

焼く時は、最初4.5割・裏3割焼いている間、皿洗いでもして、残り1.3割を目視で焼き、

残りは火を弱めて休ませる感じで0.5割仕上げて、0.2割余熱で

9.99~割り近くに(←

10割いかないで)仕上げる

って感じにすると失敗が少ない。

(万事が万事料理だけに限らないのかもしれないが

最初から10割焼こうとすると水分が飛んでカラカラになって硬くなるし、失敗をする)

↑

まあ、ちょっと上記では細かく指定し過ぎたが、

最初4割→裏返して4割→その後、目視で裏返したりして9.5割にし、最後余熱前の段階で(←これが1番大事)9.7割~9.8割にし、余熱で10割近くにする。

タンに限らず、焼くってそういう事じゃないかな~って。

他の肉や仕事でも万事が万事。

↑

これがアタマではなく自然に身体で身に付けば後は何処でどの熱源で焼いても同じ様に焼ける。

(電気は低い、炭は強いって怖さはあるけれど、加減をすれば・・・)

三角コーナーの生ゴミってゴミ箱に入れたり、収集車が来る日が隔日だとビニールに入れ冷凍したりする前に、ビニールとかに入れてそこに溜めていくではないですか?(概ね家庭では)

で、その先って縛っておくけれど、料理回数が多いと1回1回解くの面倒だし

たまに間違ってキツク縛って、”クッ、解けない!!”って時ありませんか?

↓

そんな時、100均の密閉するクリップならワンタッチで取り外せるかなぁ~?って実験中。

流石に魚のハラワタとか臓物は無理だけれど(アラや骨はキチンとダシを取るし)、今後この記事で更新が無ければ成功したという事で。

(夏場は解らんが・・・)

※鉄のクリップにしようか?一瞬迷ったがプラスチックをビニールを代える毎に1回1回洗った方がサビなくて&カビなくて良いかなって。

秋鮭って脂が少ないからバターソテーやフライが合うらしいのだけれど、多分

コクを足さないとならないんだな。

(何処かのスーパーかメディアで売る為に「今しか味わえない秋鮭の脂を~」とか書いてあって、なんて倫理的に酷い記述なのだろう?って)

キノコを一緒に炒めて醤油で味を付けてみた。

キノコって炒める時に、あまり動かさない方が水分が出なくて良い

キノコって炒める時に、あまり動かさない方が水分が出なくて良いらしい。

その方がシャキっと感が残るんだって。

キノコは食感を楽しむ物との事。

カップラーメンもだがインスタントラーメンって、皆、パッケージの規定よりも早く茹で上げるよね?

時短にもなるし。博多ラーメンの『硬め』ぐらい(『バリカタ』とは言わないが)。

昔、残業で媒体の過去5年間の広告主を付箋を付けてコツコツとリストアップしている時、

(翌日又は翌週から取材前に1日40件づつ飛び込み電話でアポを取る為の下準備。

40件で0.5件~1件アポが取れれば御の字。40件を越えると若い人間でも体力の限界がきてアタマと口のペースが合わなくなり確度が落ちるのでお客様にも迷惑だから、無理をしても60件までだろ)

他のチームの残っている皆と「夜食にカップラーメンを食べよう~」となって、デザイナーの子に「まだ、早くないですか?」って言われ、「硬い方が美味くね?」と言ったら納得してくれた。

豚肉に塩胡椒をする時、フォークで刺して裏返すと早いな・・・

料理番組や料理のDVDでたまに目にする光景だったが洗い物1つ増やすのが嫌でやらなかったけれど、これは採用しよう。

パスタソースが沢山あって何日(何食)かパスタが続く時、パスタを

茹でる塩の入った茹で汁はザルで湯を切った時、使い回しても良いのでは無いか?って。

お店とかだったら

お店とかだったらその日は替えるだろうけれど、

何百人とさばくから1回1回は替えないだろうし。

(

蒸発する分の塩分濃度は考えて途中で多少は白湯を加えるかもしれないが)

鍋に入れておいて錆が心配だったらプラスチックは溶けるから陶器の丼とかでも良いだろうし。

(小麦粉カレーとかにも使えそうだし←あくまで使えそうだけれど・・・)

↓

以前、イタリア料理の本を読んでいた時に、

「日本人はソースに味はシッカリつけるけれど、パスタに塩気をシッカリとつけて、合わせる事をしないで、ソースの塩気だけで味を付けようとする人がまだ多い!!、それじゃダメ、合わせないと」

って書かれていて

↓

ナルホド、

茹で汁の塩気も

想定してソースの塩気を多少抑えて加減しておけば、

パスタの塩気で調整出来るのだなと。

ただ酢と醤油を合わせただけの二杯酢にハマっている。

豚シャブと生野菜にかけてもいいし、余った二杯酢に菜の花を茹でただけのものを浸してちょっと食べたら、これが美味しいことなんのって。

決して、大当たりのタレではないかもしれない、でも、決してハズレではない!!

うちは市販のドレッシングとか一切買わないからかもしれないが、

普段食べるものってこういうのでいいんじゃないかって。

増粘剤とか発色剤とか光沢剤とか酸化防止剤とか他etc・・・が入っている訳でもないから身体に害も無いし。

大当たりではないのかもしれないが食べ飽きないんだよな・・・。

(自然に身体が欲っする)

・足るを知れ!!

・ならぬものはならぬのです!!

ガンコと言われようと俺はこれでいいと思う。

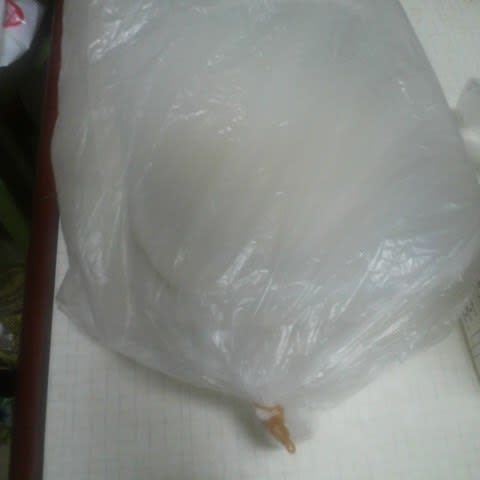

長年使っていたタッパの蓋が壊れてしまったのだけれど、

丁度空気穴としてピッツア生地を発酵させるのに使えた。

(一応袋で軽く包むこともして)

※あとピッツア生地は冷蔵から出したら常温に戻してから使うと良いな。

※あとピッツア生地は冷蔵から出したら常温に戻してから使うと良いな。

(もっとゆったりノンビリとしたものなのかも)

何回か煮ている鍋(←自分は外へ行ったら我慢をするが、

素材そのものの味や、素材から出る味を楽しみたいし、

酢や柑橘類と醤油だけで食べるので、

スープには添加物が沢山入った素は入れないから後で味をどのようにでも変化させられる)

の煮汁や野菜が少ない時、

味を付いていない常備菜の豚汁の汁と野菜を入れた←

味を付けていないと保存が効き易い。

鳥と豚ならそこまでぶつからないだろう

(

牛と鳥はもの凄くぶつかるのでほぼ絶対に自分はやらないが)

(

肉は凍っていたので昔のロシア料理みたいにそのまま煮込んで適度な所で切った、家だし自分のだからまあいっかなって)

魚を煮た鍋は魚臭いのでうどんとかを入れヅライが、

鳥や肉でバランスを取ると風味がまあ緩和され、寄せ鍋やちゃんこ?のような、うどんやご飯を入れても大丈夫なものになる。

家で食べるものだし、そこはこだわらない。

味噌味とかも良いかもしれない。

(鍋自体、あまり得意ではないのだが)

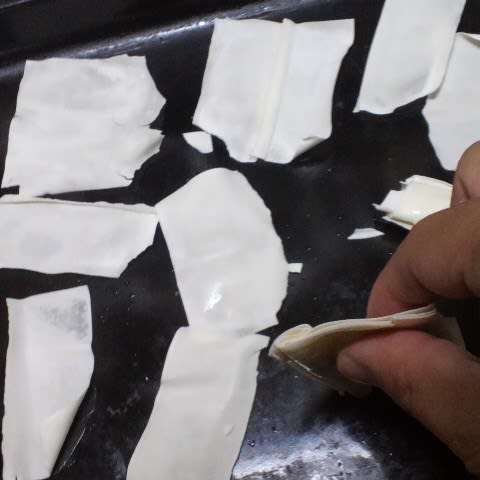

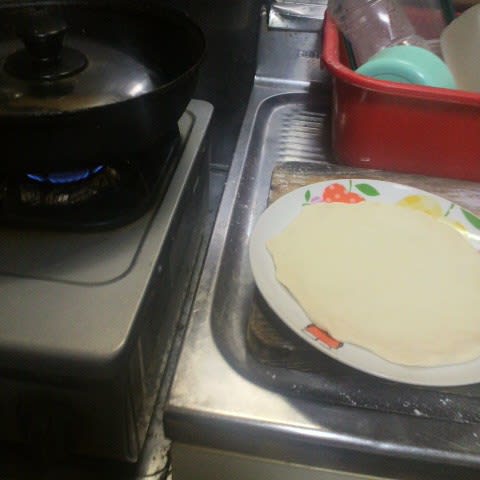

シュウマイの

皮とか使い切れないじゃないですか?、で、ビニールに入れ、

ジップロックに入れ2重にして冷凍しておいたモノを出して放っておいたら直ぐ溶けて剝がせた。

(※半分に折れたのは時間が無くて焦ってパキっとやってしまったもの、

失敗ならスープの具にするツモリだった)

割れたのも餃子みたいに水で付ければ二つ少し重ねて貼り付く

割れたのも餃子みたいに水で付ければ二つ少し重ねて貼り付く。

今回はポークではなく

敢えてビーフ(アメリカ産ではない)のシウマイ

美味しかったのだけれど、

・タマネギに片栗粉をまぶすのを忘れてしまったので

タマネギから水が出てきて皮がダレた(でも

粉類を入れると素材そのものの味が少しだけボケるんだよな、その差って加熱すると結構デカイ、今回みたいに

入れないと餃子みたいにキチンと素材の味が活きた味になった)。

・ゴマ油が無かったので別にいいやって入れなかった(日本人だし)。

・蒸し器が小さかったので皮同士がくっついたものがあった。

(餡をレンチンで味見しないで作ったワリには)美味しかったのだけれどね。

↑

お菓子みたいに何gって決めて作ると、

料理の場合は四角四面で窮屈な味になり易いから、それって嫌なんだ、

絶対に湿度や気温・その時の材料でビミョーな違いは出るから、

同じ様に作ると完璧が完璧でなくなる。

記憶の中の味と何かが違う、

その誤差を考えるよりも美味しければこうすればよかったなぁ~の方が

商売でなければ発見が多い気がするんだ。

オムレツを作る時、卵を常温に戻さないとフライパンに敷いた時、火の入り方がまばらになるので10分から15分ぐらい外で常温で戻すっているルールがあるではないですか?

でも朝の10分から15分って大きくないですか?

↓

なので自分は鉄フライパンから煙が出るまでフライパンの上層部で温めながら卵白と卵黄を攪拌する。

この一手まで随分違うし、時間短縮にもなる。

(勿論ボウルが溶けたり、燃えたりしない範囲で)

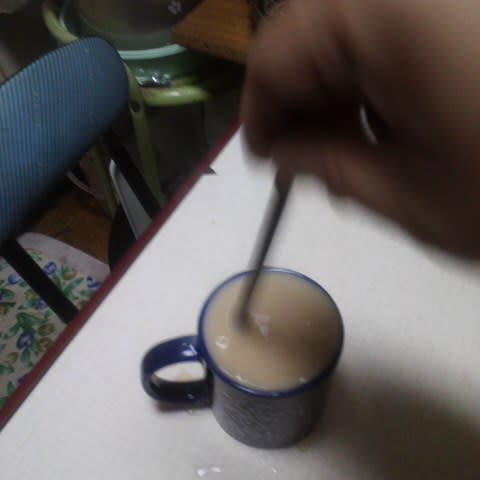

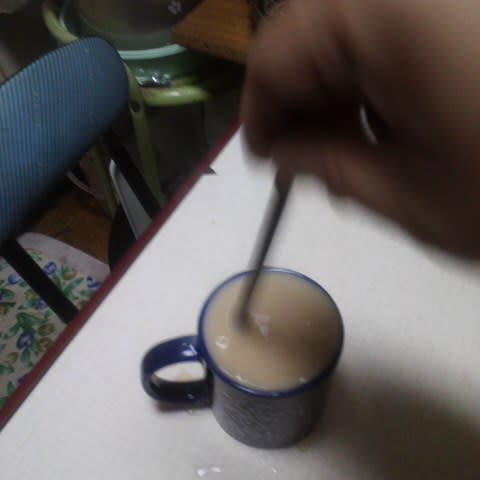

ミルクティーって攪拌をすると凄く美味しいって、前メディアでジョンレノンのミルクティーの作り方ってのをやっていて、やってみたら美味しかった。

(いつも洗い物を1つでも減らす為に1回目は軽く入荷させ、2回目にキチンと好みの量を入れて2回に分けて入れ、重さと勢いで攪拌していた)

ビートルズは苦手なんだが(←自分はZEPかピンクフロイド派なので、頑張ってストーンズ)。

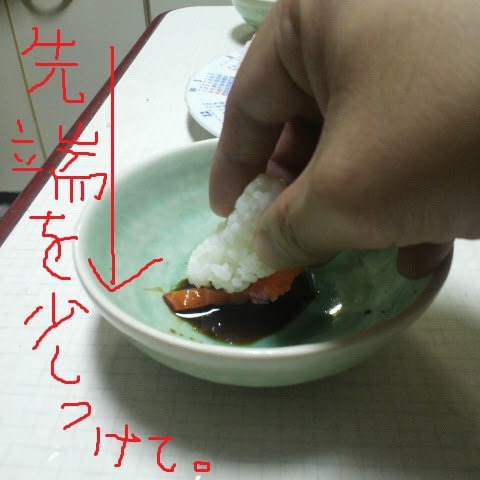

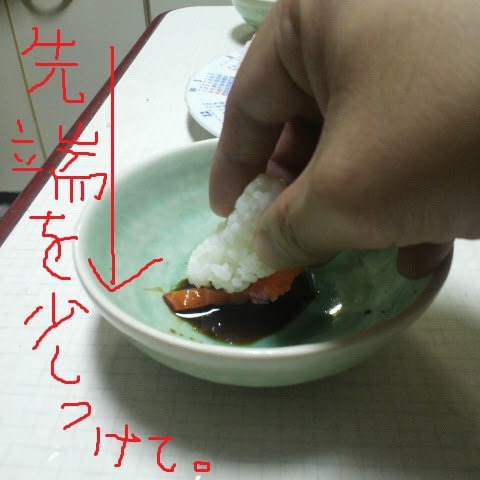

『寿司の粋な食い方』・・・本当かどうか知らないが、

何冊かの寿司の文献に出ていたので割合真実味は高いと思われる。

(

オニギリは箸で食べないもんな、手がやっぱ美味しいんだよ!!)

親指・人差し指・中指の3本の指で寿司の

少しだけ前目の方を取って

中指を置いている面を上に

するようにクルッと縦にする。

で、そのまま

ネタのお尻の部分をチョコンとお醤油に漬けて

(ご飯には醤油を漬けてビショビショにしない)

そのままネタを底にして(←舌の上にネタが最初に乗るように)口にポンと入れる。

ダイレクトにネタの味が味わえて、美味しいというワケ。

(勿論、空気を入れてフワっと握ってあっても崩れずこれは出来る)

※酢飯は酸味が効いている方がキレがある(「なれ寿司」の原型との関係からでも

そっちの方が美味しい)。

よく料理映画やドラマで目にするが、

ジャガイモってスプーンで剥くと早いな。

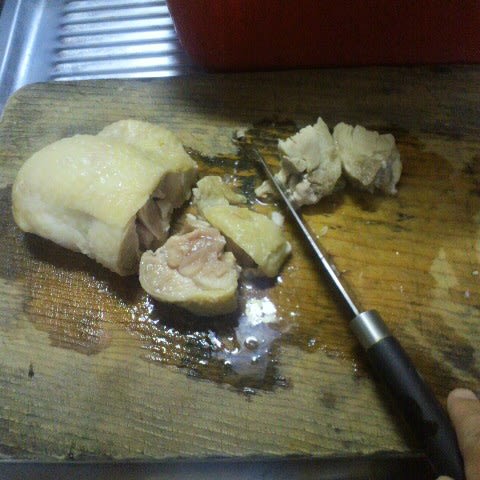

時間が無かったので昔の寒い国の料理みたいに冷凍した鮭をそのまま湯に投入し、

↓

ショートパスタと凍ったシーフードミックスと茹でて湯切り後に、作っておいたホワイトソースと身を壊さないように和えて、チーズを混ぜて蓋をしてレンチン。

パセリをふってシーフードグラタンにした。

これが美味しいのなんのって。

フォークとかナイフ(危険でなければ包丁のミネ)で叩いても蹴っても開かない瓶、蓋の部分をお湯に浸すと開き易いと聞いたのだが

お湯を沸かしている間にトンカチ(根元を持ったトンカチ)で側面を軽く数回叩いたら空気が入って開いた。

なんだ、最初からそうすればよかった。

たまねぎの皮が剥きづらい時、流水で洗いながら剥くと早いと教わった。

またまた嘘だろ~と、試してみたら、ホント早かった・・・

お酢と油一緒の所に置くと間違えそうで危ないわ

中華料理屋さんみたいに

付箋に書いてセロテープで貼るか?何かして間違えないようにしないと。

林檎の酸味がすく無い時は柑橘類の汁を

網杓子を使うと便利

最後にもう一回かける時は搾っておいても

日本の林檎は品種改良し過ぎて甘過ぎるものがありクッキングアップルには向かないから。

パイ(ショートクラスト)を作る時、バターが足りない、もしくはそんなに入れたくない時は、分量を減らしてサラダオイルで代用しても。

ラードで代用出来るのだからほぼ問題無い。

寿司のシャリを作った時、酢・砂糖・塩を混ぜた器があるじゃないですか?

家庭ならそれをただ洗う為にシンクにポイしないで、

握る時の酢水を入れたら、

1個でも洗い物が減るんじゃないかなーって。

(1個でも洗い物を減らす事が大事)

※この時は塩の量を間違えて多くしてしまったので

ご飯が増えた。

↓

で、ネタが売っていない時期だったのでシャリを全部使い切ってしまおうと、

握る時にシャリの量を増やしたら無駄な力が入ってしまって、フワッと空気感を入れられずに、おにぎりみたいになってしまった。

技術や基本はいつもどおりだったのに(逆にいつもどおりにし過ぎて?、拙い技術に頼り過ぎ・

握る過程での力加減で料理するモノだと感じる事が出来た)、

知らず知らずのうちに何処かにチカラが入っていてしまったんだなーって。

(

いつもは基本に忠実に、ご飯の量が少なくしているから、優しい握り方で空気を入れ込められたんだなと反省)

あと、丁度煮物が余っていたのだが

野菜寿司がやっぱり握っていても食べても楽しい。

Ps:※刺身の握りの酢飯は絶対に酢を利かせた方が美味しいと思う!!

正式ではないのかもしれないが、「ためして○ってん」でトンカツを揚げる衣の薄力粉と卵の部分を合わせて

「バッター」というものを作ってからパン粉を付けると、

冷めてからもカリッとするとネットに出ていたのでやってみたら実際に上手くいった。

(たこ焼きやお好み焼きの

生地みたいに卵を溶いていくとよいみたい、関西っぽいアイデア?)

↓

ガチで揚げたトンカツってこんなに違うの?

カレーが余ったのでジャガイモが入っているしモ○トレー的なカレーのピッツアにしてみた。

因みに日本発祥のピザーラはピザとゴジラを合わせた発想が着眼点らしい。

和菓子の餡子が甘過ぎたら何も1回で食べずに取っておいて、後でパンで挟むと超美味しい餡パンになるんだよな。

ちょっとこの味は2段階は上の味になる。

(だって餡に混ぜ物が無いんだもの)

ビビるぞ?

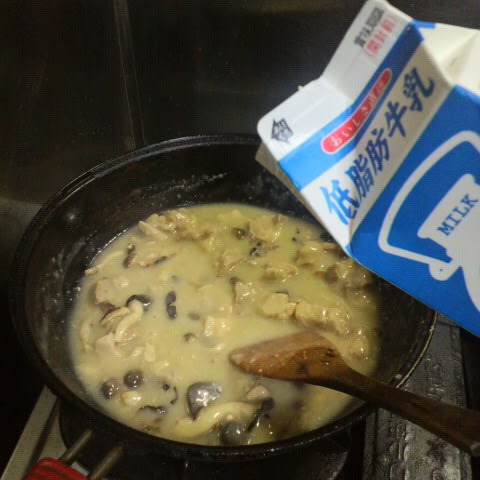

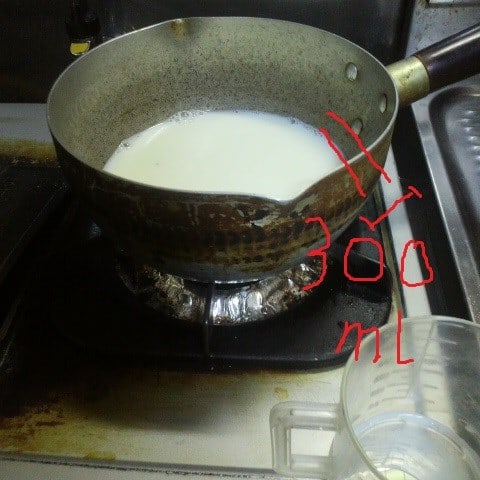

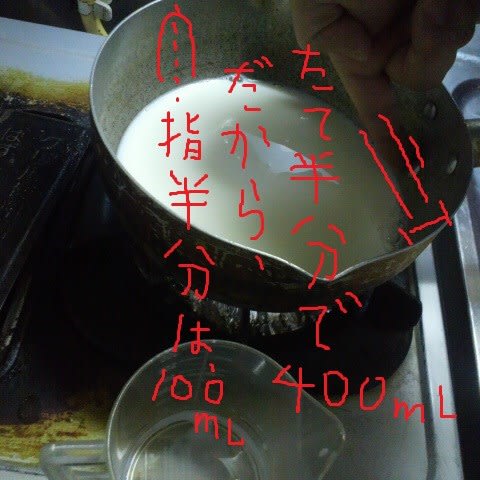

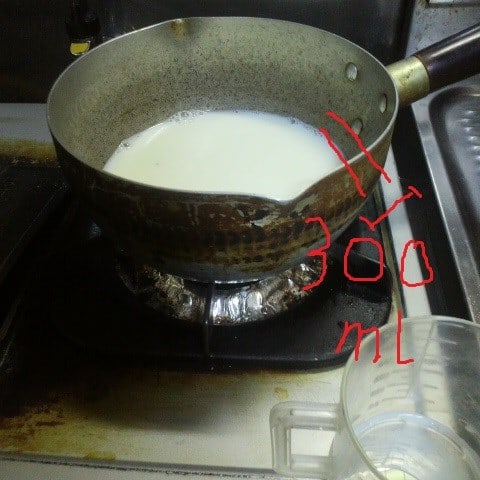

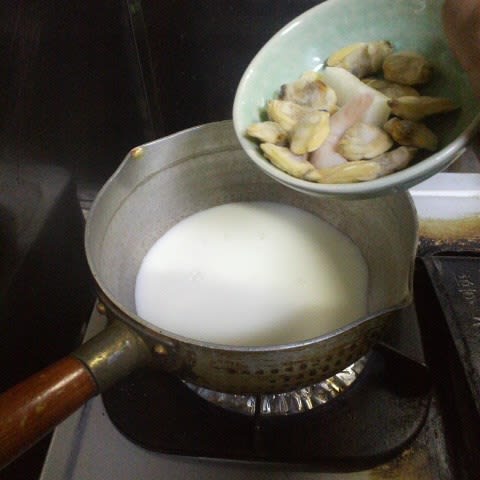

牛乳がソロソロやばそうだったので、ホワイトソースにしようと温めたのだが、

うちの直径18cmの雪平(行平)鍋で

ネジ頭の所から、牛乳の

水面がこのぐらいの距離が300mlか。

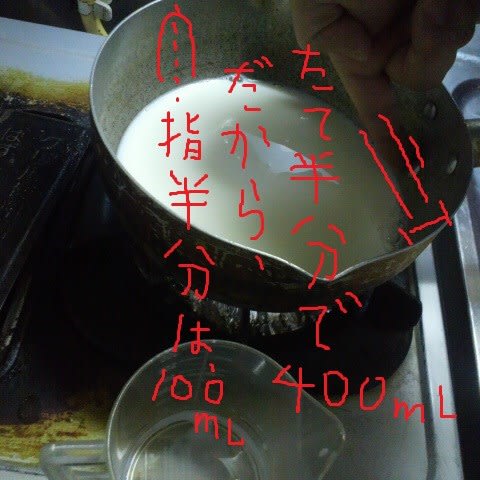

丁度、

人差し指1本程度だな

(因みに、私、子供の手みたいに小さいので)

400mlだと指先半分

400mlだと指先半分ぐらいか。

ということは、

指半分増える度に100ml増えていくと

大体換算していいのかな。

計量カップが

・洗って乾いていない時とか(←水滴は味を変えてしまう)、

・何かで使ってうまっている時

・洗い物を1つでも減らしたい時

・急に急いでいる時

目安になるな。大体だけれど。

↑

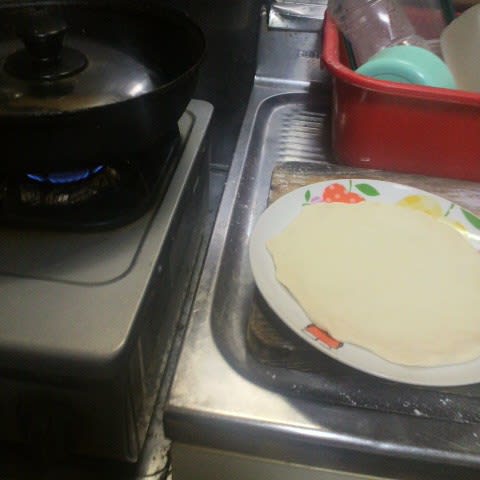

因みに今回は、

・薄力粉大さじ4・バター?大さじ4ぐらい(

同量なのね)、

・沸騰直前まで温めた牛乳(←↓コンロが塞がっていたので

ややほんの僅か強めに沸かして冷まして温度を感覚で調整した)400ml。

↓

で、完璧(にクリーム)過ぎて、

自分が思い描いていたのより多少硬かったから、少し牛乳50ml~70mlぐらいで

延ばして調整をした。

(

低脂肪を使っているのでコクが元に戻るし)

↓

キノコばかり食べているなぁ・・・、まあ

免疫力が上がると言われているからいっか。

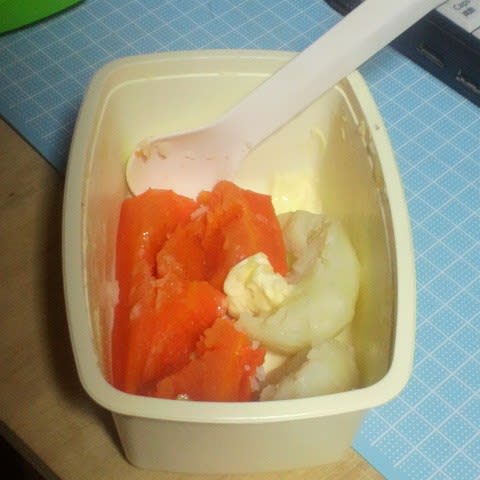

ホワイトソースと紅白で

キノコたっぷりのトマトソース。

(

作りおきしておけばパスタやショートパスタを茹でてパッと食べられるし、ピッツアも出来る)

今回、レストランみたいに麺の量を減らしてみた。

これにセコンド(ピアットだっけ?)を付けるから50gか60gなのかもしれないが、

他を解凍していないので、

ちょっと寂しかったからプラス10gして70gに。

なるほど、よく「パスタは日本人にとっての味噌汁代わりだ」なんて言われるが、軽いな。

あと、

完成されたものには追いオイルは要らないなって。

量を少なくする場合は、キモチ、ホンの少しだけ

味を濃くしないと食べたーって気がしないのかもしれないな。

自分が薄味だから、それはやや

素材の味を活かすには反するが。

(でもそれもありっちゃありか)

※これにサラダ・前菜・ステーキとかを食べて、足りなければパンを食べて、更にデザートだろ・・・フルで食べたら、

日本人には少し無理か

(育ち盛りの体育会系ならジ○リアンみたいにニンニク野菜マシマシでバクバク食べるのかもしれないが経験がな・・・

素材本来の、

四季を感じるとか)

※因みに、今回昔のプロ用のフライパンが家にあったのでそれを使って重かったが、

(お店とかだと持たされる店舗もあって、力無いといつもの感覚で出来ないから)

麺がナポリタン用の麺ということで、茹で上がり1分前に湯をきって

フライパンに入れてからの麺の伸び具合のパフォーマンスが落ちなくて、もしかしたら

素人には扱い易いんじゃないかなぁ・・・と感じた。

しかも、

嬉しい太さ1.7mmの麺。

↓

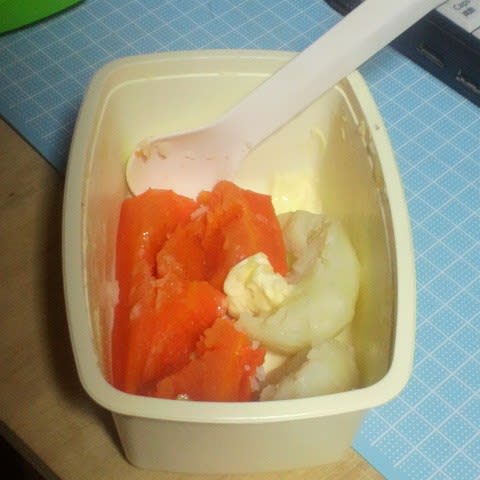

で、結局ステーキな訳もなく(いいんだ成長ホルモン剤を使ったものはアレだから)、ホワイトソースを使った時にほぼ無くなったバター?の箱に蒸してタッパに入れておいた野菜を入れて塩をパラパラっとして。

これが又、格別に・・・ウマい!!

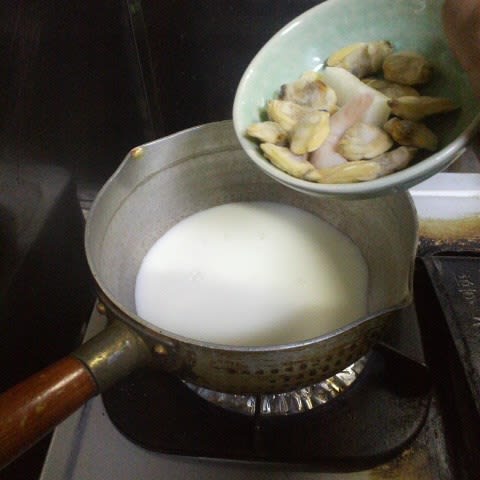

温めた牛乳に

凍ったままのシーフードミックスを入れて煮ると、身がふっくらと縮まない気がする。

↓

この原理はシーフードカレーの時の

湯とか水分でも同じように応用が出来る。

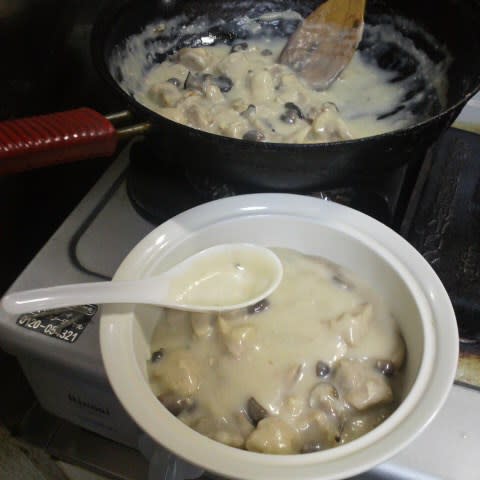

ホワイトソースが余っていたので

ホワイトソースが余っていたのでクラムチャウダーに

サンフラシスコの沿岸で食べたものとはやはり違うが(間違ってはいないが、記憶の再現なんて曖昧なものだな・・・)、

寒い時、これは嬉しくて美味しい。

寒い時、これは嬉しくて美味しい。

久しぶりに

F&Cを作ろうと思ったのだが、あまりにもやらないと結構戸惑うものだな(工程を忘れてはいないけれど)、

・切

り身の皮は身の薄い方から剥いた方が身割れしないな。

(さばく時みたいに包丁で引っぺがしても良い)

・揚げる時は中(強弱)火の後

↓

1度、火を切る(又は弱める)と水蒸気が抜けて、カラっとなる事に気付いた。

(切らなくても弱める程度でも・・・

切ると付ける時、少し危険なんだよな・・・)

勿論、芋でもこの方法は応用出来る。

恐らく他の揚げ物でも(業務用のフライヤーがあればラクなんだけれどな)

写真上下共に水蒸気が抜けているのが解るハズ。

全部食べたワケではないが・・・

別にサーソンのモルトビネガーでなくても

防ばい剤・防カビ剤(共にポストハーベストの日本名)を使って居ないレモンでも

ワインビネガー(←出来れば酸化防止剤不使用)

でも

これでもかとジャブジャブかけた方が美味しい

これでもかとジャブジャブかけた方が美味しい、

かけ過ぎてもかけ過ぎになることはない。

イギリスのDVDかケビンコスナーの「ロビンフッド」でも観ながら食べようっと。

(あと、火傷や火事には注意だ!!)

挽肉苦手なんだけれど、冷凍パン粉に冷凍臭が付きそうで限界だったのでツナギにしたつくねなんだが、最初いつものように丸にしたのだが・・・(

手に油を付けると少しだけ丸め易い)、

やっぱり違うな、と、今回は小ぶりでペタっとした平たいつくね(実際に「ペタ」とも言われているつくね)にしてみた

(数も増えるし)。

18g~20gの小判型にすることで

18g~20gの小判型にすることで、大きい丸よりも

・

小ぶりだからツクネ以外にも他の具を沢山味わえる(←但し、焼き鳥屋さんとかのお店だったらのハナシ&体育会系の若い学生とかだったら大きい方が嬉しいんだろうな、時を経ないと解らない事もある)。

・

早く熱が通り易いので、丸よりも

迅速にお客様へ提供出来る(←、お店だと常時20本ぐらいは焼いている状態なので、生から火と話し合って中まで火を通すから、先に焼いて温めるだけでない以外は、寿司みたいにパッとは途中で提供出来ないのよ、、、正直なハナシ、純利が低いワリに長生きが出来ないと思う・・・)。

いつものように

後で焼いて完全に火を入れるから表面だけ揚げて(

固まるまで動かさない)

小判型を縦型に刺すと・・・

小判型を縦型に刺すと・・・

焼き台やグリルに乗せる幅が少なくて済むので本数を乗せられる

焼き台やグリルに乗せる幅が少なくて済むので本数を乗せられる←それは業務用でも同じ。

(大体、

右側にタレを置くので、

熱源の場所では左塩・右タレと、自分で先にルールを決めて焼いていくと、←身体が勝手に動くように持っていっておくと戸惑いも無く、別の色々な作業が出来る=飲食業に限らないのかもしれないが

大事な事はルールは自分で決める事(決めさせる事・・・少しでもパワハラを減らさないとね!!、仕事を使ったパワハラは確実に大惨事に繋がっているから)!!、

勿論、自分で決めていい場合に限りだが・・・店の構造上、左にタレを置かれた店もあったし)

提供する時は

提供する時はどちらでも(むしろ塩の方が早く出来るから、

出来た順に)。

ま、結局自分で食べたんだが、なんか1年に4回ぐらいは無性に挽肉を食べたくなる時があって・・・

↑

今回なんか急に、20年ぐらい前の焼き鳥辞典に掲載されていた

技の意味が次々解った瞬間があったから(作りながらも次々、あ、

これはこういう意味があるんだなーって、

多角的に観れている余裕みたいなものが若いあの頃よりも出た気もする)。

↓

あれだけ嫌だった、忙しくて死ぬ思いをしたのに(

焼き台プラス6つの熱源担当で常時3つは稼動して

単純だけれど別の料理も作り続けたから)、又、

焼き台で焼きたくて仕方ない・・・何故なんだろう・・・。?

フィッシュ&チップスが食べ切れなかったので翌日以降

レンチンしてから

↓

オーブンで温めて食べた。

まだ(

いろいろなレシピをアタマに入れ過ぎてそれが混ざり)やや手間取った

ポテトを揚げる間(←やっぱりプロとは違うなー)、何回か温め直したが

ちょっと焦げたけれど意外にキチンと衣がカリっとなった。

(まあドーナツみたいなもんだよな、ベーキングパウダーを入れるから。あと卵無しでラクだし)

魚自体が古かったので胡椒をかけたら

魚自体が古かったので胡椒をかけたら抜群の風味!!

(勿論塩とモルトビネガーをこれでもかと大量に)

ペールエールかギネスが無いのが残念!

ナンを

焼く前に何枚か伸ばし拡げておくと、間髪を入れず焼けて食べる時に冷めないで済む。

(まあ全部焼き終わったらフライパンを熱い内に洗うから多少は冷めてしまうんだけれどね)

インドカレーを作っている時が1番、

料理を楽しめる気がする。

パスタとか中華も和食も、材料の加熱時間に自分を合わせなければならないけれど、

インドカレーって(

最初のスパイスは焦がさないように多少加熱時間が足りないぐらいにしておけばいいだけで)、あとはほぼ放っておける。

(自分のペースを料理に合わせて崩さなくて済むというか)

流石、国民の80%がB型とも言われるインドだけのことはある。

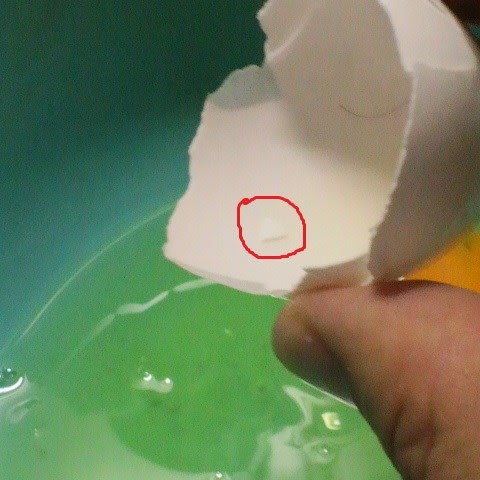

卵って片手で割る練習をしていると稀に殻が入ってしまう事がありますよね。

(勿論、出来ますよ、でも仕事で毎日している訳では無いから)

殻が落ちたら、割った卵の殻ですくうと

ほら簡単にすくえる!!

ライフハックを観て勉強をしているんだけれど、最初嘘だろ~って思っても、いざ重い腰を上げて試してみると本当に出来る事が多々ある!!!

エビの頭の出汁で本格インドカレーを作った。

流石にカレー粉や好みのスパイスの香りの方がエビの臭みに勝つ!!のでエビの頭をアメリケーヌソースみたいに炒めなくても・オーブンで焼かなくても簡単に出来る。

チキンや肉のスープで作る時よりもアッサリとしていて、それでもコクがあって、こんな美味しいインドカレーを食べられたのは初めて。

↑

エビといえば、名古屋だろ、

と言う事で上記のエビ出汁を取り分けておいて、豊洲で買った「赤だし」で味噌汁を作ってみた。

色は黒いが、そんなに濃くは無い(旨味と香りが強いんだ)。

だからエビの香りに負けない味噌の旨味と香り。

かなり美味しかった。

シンプルイズベスト

カチカチになったフランスパンを水で濡らして

オーブンで焼くとワリと元に戻るってよく言われるけれど本当かな?

うわっ、結構、戻ったよ!!

「水でなんて(邪道だ)」などと思っていたけれど、やってみるものだな、凄いこれ。

自分は納豆に付いてくるタレをあまり使わないので(使いたい時はツユの素で代用をしたり)、ワリと余って溜ってしまう。

だから少量の水や酒と湿気った海苔を千切ってタレと共に小鍋に入れ、中火→弱火で煮て、まだ汁気があるうちに砂糖と醤油で味を調整し

海苔の佃煮にしてみた。

当然「桃○」の海苔の佃煮には敵わないかもしれないが、昔からたまに食べたくなるけれど高価で、つい少量づつしか食べないのでそのうちに飽きてしまい、いつも買っては悪くしていた。

出来立ての海苔の佃煮ってこうなんだ?「こち亀」の両津勘吉の実家で父の銀次佃煮を煮ている画を思い出した。

海苔も高級品になったがこれなら海苔の佃煮を気にせず食べられる。

海苔の風味が飛ばないように手早く作るのがPOINTの様な気がする。

茎山葵とかを入れても良いかも。

そういえば出汁をとる時、(家庭用なら)灰汁を取った網で濾しても良いんだよな

ザルを使って洗い物を増やす必要は無かった。今更ながら気付いた。