私は、L. R. スクワイアとE. R. カンデルの『記憶のしくみ』(ブルーバックス)を読んでから、人間は記憶で動く機械である、と考えるようになった。

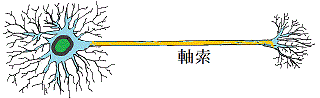

記憶は、神経細胞(ニューロン)の接続によって保持される。接続といっても、20ナノmくらいの隙間が空いている。炭素原子が約200個くらい並ぶくらいの隙間であるが、光学顕微鏡では見えない小さな隙間である。記憶するとは、新たな神経細胞の接続が作成されることである。

脳の機能は、興奮がこの神経細胞の接続によって伝えられることで、実現される。おのおの神経細胞は、興奮を受け取る部分と興奮を伝える部分とがあることで、興奮が一定方向に流れる。ひとつの神経細胞がもつ接続部分の数は数千個から1万個ある。だから、外側から刺激を与えると、脳全体に興奮が広がる。MRIなどで、脳のなかに興奮の広がるさまが観測できる。

すべてのヒトは、1個の受精卵として、その人生を始める。こう考えると、生まれつきの「理性」が人間にあるわけはない、との思いになる。ニーチェは、人間を約束できる動物にするのが教育の目的だと言う。

同様なことをフロムが指摘する。「良心」とは、「自分自身のなかに引き入れられた奴隷監督者」にほかならない。「良心」が命ずる願望や目的は、じつは「外部の社会的要求の内在化したもの」であるという。

豊泉太郎は『つながる脳科学 「心のしくみ」に迫る脳研究の最前線』(ブルーバックス)で、脳の神経回路網の発達に2段階あるという。最初に遺伝子の情報で自律的に神経回路網が作られ、その次に外部からの刺激(体験による学習)で神経回路網が作り上げられる。すなわち、一般的仕様(general purpose)の脳がまず形成され、その後に、環境への対応のために、学習によって記憶の神経回路網が形成される。豊泉は後の段階を「臨界期」と呼ぶ。人間はボケるまで記憶できるから、この臨界期は非常に長いと言える。臨界期にいたらないのに、無理やり記憶させることは、本人に苦痛を招くし、効率が悪い。

ネズミもネコもイヌもヒトも脳の仕組みは同じだ。ともに、大脳皮質や小脳だけでなく、海馬や扁桃体や線条体や視床や視床下部をもつ。だとすると、「こころ」があるのは人間だけではない。フロイトは、ヒトがネズミやネコやイヌと同じ構造の頭をしているのなら、人間の「こころ」も、それらとかわらないと考えた。ユングは牧師の息子だから、そんな考えが受け入れられず、「良心」や「理性」にこだわった。

カンデルは『芸術・無意識・脳 精神の深淵へ:世紀末ウィーンから現代まで』(九夏社)で、人間の情動の役割を強調する。情動は扁桃体の機能である。情動が先に結論を決め、それに屁理屈をつけたり、実現手順を考えたりするのが、大脳皮質の機能だと言う。大脳皮質も情動も、記憶で神経回路網が作成される。

フロイトは「意識」「無意識」の概念を持ち込んだ。ユングもフロムもフロイトと同じような意味に「意識」「無意識」を使う。いっぽう脳科学者が使う「意識」は脳が機能していることである。それは、脳の中に興奮が広がることである。したがって、脳科学者は「無意識」という言葉を使わず、「覚醒」「非覚醒」ということになる。

フロイトやユングやフロムのいう「意識」は、ヒトが自分自身のことに関して言葉で思い浮かべることである。言葉で思い浮かべることができないことが「無意識」となる。精神分析医は、「無意識」な思いを言葉に転換する。これを治療だする。神経症は、無意識の欲望や不安を意識が抑圧することで生じる、と考えるからだ。

すなわち、ヒトの「意志」とは言葉で表現される願望であるが、それを本人が本当にそれを望んでいるのかわからない。子どもの生理的欲求は確かに本人のものだが、大人は教育をつうじて言葉に飼いならされている。

伊藤亜紗は『どもる体』(医学書院)で、どもりを直そうとすると苦痛であるばかりか、自分が自分でないような感覚になると書いている。人間のからだは、言葉に指令されて動いているわけではない。たんに、脳の中の動作神経モジュールに興奮が伝わって、運動神経への順序だてた興奮に組変えられ、舌や唇や喉や肺の筋肉に伝えられるのだ。

言葉で ああしろ こうしろ といわれても、どもりを矯正できないのだ。

人間の脳は言葉で動いているわけではない。記憶の中には、言葉によるものがあるが、言葉によらないものほうが ずっと多いのである。また、言葉で動作を意識すると ぎこちない動きになってしまう。

聞こえる声が、自分の記憶の断片なのか、外部からの本当の声なのか、ヒトやネコやイヌは、目に見える情景との整合性によって判断する。脳の機能が弱っていると、整合性の判断ができなくなり、幻聴が起きる。統合失調症の治療では、脳が活動しすぎるとの考え方から、脳の働きを抑える薬を使用する。しかし、加藤忠史は、「陰性症状」と「陽性症状」とがあるとき、「陰性症状」が病気の本質だと言う。脳の働きが弱っていることこそ病気の本質だという。「幻聴」が抑えられるということから、脳の働きを抑える薬をだしていると、「陰性症状」が改善されず、運動神経がやられてしまう。

脳の中には色々な感覚器から興奮が脳に次々と送られてくる。それぞれの興奮が神経回路網のなかに広がり、相互に作用することで、興奮の伝達を抑えられたり、望ましい神経モジュールに興奮が伝えられる。脳の視床下部に神経細胞の興奮伝達を同期させる神経細胞がある。これが、興奮の相互作用を助けている。興奮の相互作用とは、1つの神経細胞に、異なる神経細胞から伝わり、興奮を強めあったり、弱めあったりすることでなされる。タイミングよく、興奮を受け取らないといけないから、同期が大事となる。

脳波は、同期を調整する神経細胞の動きを電圧ではかったものだ。

てんかんは、この同期調整の神経細胞の異常行動と考えられる。脳波の測定でてんかん発作の可能性が見出される。

21世紀のこの脳科学の進展で、精神医学や哲学が書き直されていく、と感じずにはいられない。