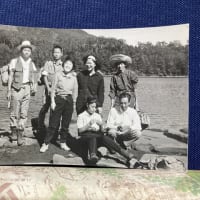

オガサワラシジミLycaenopsis(Celastrina)ogasawaraensis

小笠原母島猪熊谷 Sep.23,1992 (花は帰化植物のタチアワユキセンダングサ)

去年の春、ルリシジミの話題をブログにアップした際、ルリシジミ関係の項目を引き続き取り上げていくと通知したのだけれど、その前にツバメシジミの話などをしだしたら、ルリシジミの件は忘れてしまってそのままになってしまった。この機会に一年遅れで再開する。今回は、Celastorina以外のルリシジミ(タッパンルリシジミ、ハワイアンブルー、サツマシジミ、ヤクシマルリシジミ、タイワンクロボシシジミなど)*、次回は真正Celastorina(ルリシジミ、オガサワラシジミ、スギタニルリシジミ、アリサンルリシジミなど)を予定。*注:更に2回に分けます。

既に何度も述べているように、僕のスタンスは“教科書クソくらえ(笑)”である。何らかの基準に則るのでも、確立済みの体系に従うのでもなく、僕自身が納得できる事象を最重視して書き進めて行く。目指すのは「答え」ではなく、ひたすら「問題提起」である。

“ルリシジミ属”の定義の変遷についてザっと見渡しておこう。日本に関わりが深い、かつ外観も典型的ルリシジミ型の種は、ルリシジミ、スギタニルリシジミ、サツマシジミ、ヤクシマルリシジミ、タッパンルリシジミ。これらは皆、以前はCelastrina属の一員であった(ちなみにオガサワラシジミは古くはハワイアンブルーとともにVaga属とされていて、のちに真正のCelastrina属に移行)。

やがて、タッパンルリシジミとヤクシマルリシジミがCelastrinaから分離され、それぞれUdara、とAcytolepisに移行、川副・若林(1976年)では、ルリシジミ、スギタニルリシジミ、サツマシジミがCelastrinaに残って、オガサワラシジミも加わった(外観が顕著に異なるタイワンクロボシシジミとヒメウラボシシジミは、それぞれ従来通りMegisba、Neopithecopus)。

1983年、Eliot&Kawazoeが、Lycaenopusis section(ヒメシジミ族ルリシジミ節)を再編、サツマシジミをCelastrinaから切り離し、新分類群Penudaraを設置、ただし「余り多くの属に分けたくはない」(川副氏私信)ゆえ、亜属として既存の属に編入することになった。その際、最も関連が深いのは、元の所属であるCelastrinaよりUdaraと判断し、Udaraの1亜属に置いた。

従って、PenudaraをUdaraの一亜属とすることに否定はしないが、その処遇は必ずしも積極的に為されたものではなく、切り離して独立属とする処置も、また否定は出来ないであろう。♂交尾器に関しては、狭義のUdaraとの間に共通の部位もあるが、明らかに異なる部位も少なからずある(後述)。同じく亜属に置かれるVagaの場合、♂交尾器の形状が明らかに狭義のUdaraと相同であることと対照的であり、他の属分類とのバランス上も、Penudaraを独立属と見做すほうが適っているように思われる。

というわけで、本コラムでは原則として属を細分した。日本産については、ルリシジミ、スギタニルリシジミ、オガサワラシジミがCelastrina、タッパンルリシジミがUdara、サツマシジミがPenudara、ヤクシマルリシジミがAcytolepis、尾状突起を備えるなど外観の印象がやや異なるタイワンウラボシシジミがMegisba。そのほか本書で写真を取り上げた関連種では、アリサンルリシジミがCelastrina、ハワイアンブルーとヒメサツマシジミがUdaraに所属する。

もっとも、別の観点から、全てをCelastrinaに統合することも、それはそれで適った処置であろう。「線引き」の問題である。Eliot(1973)はヒメシジミ亜科ヒメシジミ族を、主に雄交尾器の形状に基づいて30の節(Section)に分けている。それぞれの節内の♂交尾器の特徴はよく共通していて、かつ節間には安定的な差異が示される。

ルリシジミ節に於いては、sociusが広く2分、通常braciaを備えず(ごく一部の種を除く)、vinculmは前方体腔内に湾曲嵌入、saccusが未発達、valvaは板状、juxtaは紐(VまたはY字)状、phallusのperivesicul-area内にcornutiが発達、coecumは丸くしばしば長伸する、等々。

他のヒメシジミ節Polyommatus-section、カバイロシジミ節Glauchpsyche section、ツバメシジミ節Cupido-section、ヤマトシジミ節Zizeeria-sectionなども、それぞれの節内で特徴を共有、かつ節間で明瞭な安定差がある。したがって、属を広義にとり、節をそのまま属に当てる処置が妥当なのではないかと考える(数多くの種群が単一属に含まれる例えばPapilioの場合などと同次元の処置)。

いわば、太陽系の概念ようなものである。別恒星との間には明確な線引きが為される。ルリシジミやヤクシマルリシジミやタッパンルリシジミやサツマシジミをCelastrinaに纏め、比較的顕著な特徴を持つタイワンクロボシシジミやヒメウラボシシジミなどを夫々独立属として切り離す、という考えも出来ようが、海王星や冥王星が幾ら異質な存在であろうとも、線引きという点では主観が入る余地はなく、太陽系という明らかに纏まった集合体の一員であることは否定のしようがない。

線引きという観点からは、ルリシジミ節を細かく属分割するか、全体を単一の分類単位(節=属)とするか、2択だと思う。

しかし、後者の場合、属名はCelastrinaではなくなる。よりによって、ルリシジミ節のうちで最も特異な存在で少数派のLycaenopsisが属を代表することになる。いわば、太陽系を代表する星に冥王星が選ばれるようなものである。

これはもう手続き上の問題で、致し方が無い。ルリシジミはヨーロッパで最もポピュラーな蝶の一つだ。

リンネが2名法の学名を提唱した際、いの一番に名付けられた(1758年、Lycaena argiolus)蝶の一つである。その当時、シジミチョウ科の大半の種は、Lycaena(現在ではベニシジミ属に限定)1属に統一されていた。一方、遠く離れたアジアの蝶達も、(インド亜大陸を中心とした少なからぬ地域がイギリスの植民地であったゆえ)新種記載が行われるようになった。それらの蝶達は、外観からしてヨーロッパ産の蝶と顕著に異なっているため、種記載に際して、最初から属名も新設された。

もちろん、ヨーロッパのルリシジミも、やがてLycaenaから分離されて最終的にCelastrinaを名乗るようになった(1906年)のだが、それよりも前(1787年)にLycaenopusisが記載されていた。従って、明確に為し得る線引きでもってこのグループ(広義のルリシジミの仲間)を定義付ける際の属名は、事務的に(実質的に代表するCelastrinaではなく、異端的少数派の)Lycaenopusisと成るわけだ。

ということで、ここでは広義のルリシジミ属をLycaenopsisとし(あくまで問題提起としての一案で、それに拘るつもりはない)、日本産については、以下の亜属または狭義の属に分配する。

以下、Eliot&Kawazoeを参照しつつ(種数などはそれに従い、必要に応じて追加する)、僕が撮影した写真の種を紹介していく。

・・・・・・・・・・・・・・

■Megisba [Moore 1881] タイワンクロボシシジミ(亜)属

★♂交尾器の特徴:個々の部位はルリシジミ類としてはごく一般的が、プロポーションがかなり異なり、dorsamが前後に長く、vinculmは前方体腔内に大きく嵌入、全体的にコンパクトなCelastrinaとは対極的な印象を持つ。Sociusは鈍頭で、基部付近にgnathos(brachium?)の痕跡のような部位が生じる。Phallusのcoecumは伸長。Valvaは単調な板状。

★小形で後翅に尾状突起を有し、一見ルリシジミ類らしからぬ外観をしている。熱帯アジアに広く分布するmalayaと、ニューギニア地域に分布するstotongyleの2種からなる。日本ではタイワンクロボシシジミが沖縄本島と八重山諸島に分布する。

タイワンクロボシシジミ Lycaenopsis(Megisba)malaya

西表島 Jun.4,1992

タイワンクロボシシジミL.(M.)malaya

西表島 Jun.4,1992

タイワンクロボシシジミL.(M.)malaya

台湾 Dec.26,1985

タイワンクロボシシジミL.(M.)malaya

台湾 Dec.26,1985

タイワンクロボシシジミL.(M.)malaya 産卵

石垣島 Jun.6,1992

・・・・・・・・・・・

■Udara [Toxopeus,1928] タッパンルリシジミ(亜)属

★♂交尾器の特徴:Dorsamは上下に高く、vinculumは背方寄りで体腔内に嵌入、ringは下半部が細く丈高い。Sociusは鈍頭で後方に伸長。Phallusのcoecumは良く発達。valvaは広い板状。Vaga(旧・ハワイアンブルー属)との間に基本構造差はない。

★外観がルリシジミに酷似し熱帯アジアに広く分布するタッパンルリシジミなど、5亜属37種を含む(ただしここではサツマシジミ亜属3種を独立属として分離)。ニューギニアに繁栄する亜属Perivagaやハワイ諸島固有の亜属VagaはUdaraに統一した。タッパンルリシジミついては写真を紹介した一部個体について、今ひとつ同定の自信がない。ヒメサツマシジミの同定も暫定的。

タッパンルリシジミ Lycaenopsis(Udara)dilecta ♂

四川省天全県 Aug.4,2009

タッパンルリシジミ L.(U.)dilecta ♂

四川省天全県 Aug.4,2009

タッパンルリシジミ L.(U.)dilecta ♂

四川省天全県 Aug.4,2009

タッパンルリシジミ L.(U.)dilecta ♂

四川省天全県 Aug.4,2009

タッパンルリシジミ L.(U.)dilecta

四川省都江堰市青城山 May 27,1990

タッパンルリシジミ L(U.)dilecta

四川省梅里雪山明永 Jul.9,2012

タッパンルリシジミ L.(U.)dilecta

四川省梅里雪山明永 Jul.12, 2012

手前の1頭。右はL.(Celastrina perplexa)、奥はL.(C.)hersilia

タッパンルリシジミ L.(U.)dilecta

四川省梅里雪山明永 Jul.12,2012

手前の1頭。右はL.(C.)perplexa、奥はL.(C.)hersilia

タッパンルリシジミ L.(U.)dilecta

四川省梅里雪山明永 Jul.12,2012

右の1頭。左はL.(C.)argiolus。

タッパンルリシジミ L.(U.)dilecta

広西壮族自治区龍勝県芙蓉 May 21,2009

後翅裏の黒点配列からdilectaと同定したが、確証はない。

タッパンルリシジミ L.(U.)dilecta

四川省都江堰市青城山 Jun.9,1989

こちらはdilectaで間違いないと思われる。

タッパンルリシジミ L.(U.)dilecta

四川省都江堰市青城山Jun.9,1989

タッパンルリシジミ L.(U.)dilecta

四川省都江堰市青城山Jun.9,1989

タッパンルリシジミ L.(U.)dilecta

四川省都江堰市青城山 Jun.9,1989

ヒメサツマシジミ(仮称) L.(U.)akasa ?

浙江省杭州市西郊清涼峰 Jul.12,2018

斑紋の印象からakasa(インドシナ半島以南に3亜種が分布)と同定したが、分布圏から離れていることなどもあり、確証はない。Akasaの雄交尾器はサツマシジミとは顕著に異なり、Udaraとしての典型を示す。

ハワイアンブルー L.(U.)blackburni

ハワイ・オアフ島 Dec.17,1993

かつてはオガサワラシジミと2種で独立属Vagaがたてられていた。♂交尾器の基本形状に有意差が無い事からUdaraに包括しておく。

ハワイアンブルー L.(U.)blackburni

ハワイ・ハワイ島 Apr.11,1994

ハワイアンブルー L.(U.)blackburni

ハワイ・ハワイ島 Apr.11,1994