★3月21日の記事に、いいね!をありがとうございます。

読者の方々に質問です(僕は頭が悪いので、教えて頂ければ幸いです)。

【Ⅰ】

マスクは、なぜ必要なのですか?

【Ⅱ】

「沖縄に対する日本」

「台湾・チベット・ウイグルに対する中国」

の違いを教えて下さい。

*毎回(リンドウの項目奇数回)のブログ記事の冒頭に、この質問を繰り返し続けることにします。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

『屋久島はどこにある?』

が、僕の50年近くに亘るテーマでした。

範囲を広げて、

『沖縄はどこにある?』*

*後年(3年ほど前)、満を持して「現代ビジネス」で10数回を目安に取り組み始めたのですが、途中で打ち切られてしまいました。もとはと言えば、「尖閣諸島」について何か書いてみないか?と言う事だったので、ならば、まず沖縄(琉球)についての概念をきちんと整理することから始めよう。日本列島、中国大陸との関連において。でも、そんな回りくどい思考回路は、メディアにも大衆にも受け入れられないのですね。

そして

『台湾はどこにある?』

これに

『なぜか中国』

『なぜかアメリカ』

を加えた、「生物地理ライフワーク!5部作」を目指していました。

当初(30~40年ほど前)は、それぞれの地域に均等に労力を割く予定でいたのです。

*ちなみにヨーロッパに関しては、三世から「ジョージア(グルジア)」について何か書いてくれ、と言われたので、「グルジアはヨーロッパの台湾である」というのを送ったのだけれど、それはどうなっているのかな?

5~6年前、モニカの要望で、台湾の記事を本格的に纏めました。

手元にある全高山植物の紹介(一時は本気で取り組んでいたので8割がたの種を撮影している)。

それと(高山植物以外に)、カエデ、キイチゴ、アジサイについての考察(屋久島、奄美大島、あるいは中国大陸、北米大陸との関係)。

チョウ(アゲハチョウ類)と甲虫(ハナムグリ類)。

それらを題材とすることで、全方向性からアジアにおける台湾の位置づけを考えることにしたのです

様々な空間、時間、次元における台湾の位置づけの考察です。

日本語のオリジナルを書き上げてから、まず自分で英語に翻訳し、それをモニカが中国語に翻訳して(たぶん)中国のどこかのメディアに売り込む予定だったのだと思います。

モニカはかなり一生懸命取り組んだみたいです。

ただし悲鳴も上げていた。“カエデ(ウリカエデ節)の説明のところが良く理解できない”と。そりゃそうでしょう。そこんところは日本人が日本語で読んでもさっぱり分からないだろうほど複雑な話なので。パスしても良いのです。

我ながら良く出来た作品に仕上がりました。ただ、それがその後どうなったのか、、、。モニカの努力は凄いのだけれど、いつもそれが結果に結びついていないような、、、。

まあ、人のことは言えんのですが、、、。

想えば、台湾には、相当どっぷりと取り組んでいたのですね。中国に拠点を移し出した最初の頃(1990年前後)は、大陸と台湾を半々の割合で訪れていた(ことにヒグラシの鳴き声録音に力を注いでいた)。

久しく台湾に行っていません。

手元にある写真も、大半がポジフイルム時代のものです。

また台湾に行きたいなぁ~。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

モニカに「台湾」と記した文章を送ると、いちいち「中国台湾省」とかに直してくる(笑)。

で僕は、「世界的には、ほとんどの人は台湾が中国だなんて思ってないんだけど」と、冗談半分に皮肉で返しています。

モニカに限らず、大方の中國人は、ノー天気に「台湾が中国なのは当たり前」と思っています。議論の対象にもならないようです。

一方、台湾の人たちは、、、僕が感じたところでは、半々かな?

大陸の人たちとは違って、そりゃ「熱い」ですよ。

親日の程度、親中の程度、どっちにしろ半端でない。日本に対しては、「頭」によって齎された強い親愛(たまに拒否)感情(ちと過剰妄想部分もあるようですが)。中国に対しては(親中・反中に関わらず)「体」から抜けない根っこでの想い。日本人には(むろん僕にも)、分からんでしょうね。単純に人によって“意見や支持が分かれる”ということではなく、一人の人間の中に複雑な想いが込められているのです。

僕は、人間のことは分からないので、「生物地理」上の視点から、台湾に対峙します。

ということで(何が“ということ”なのかはともかく)「台湾の自然のアイデンティティ」についての話を書こうと思ったのですが、、、、やめときましょう。幾ら時間があっても足りません。

これまでにもした、つまんない話を、幾つか繰り返しておきます。

「見えるか見えないか」

おっぱいじゃないです、陸地です。

これ、人類の成立(ことに移動に関わる)にとって、意外に重要な意味を持っている、と思うんですよね。

富士山の可視限界(確認地)は、紀伊半島大塔山付近だったと思います。直線距離320㎞ほど(以下、数字は凡その目安)。北の福島県阿武隈山地の一角や、南は理論上八丈島からも見えるはずで、300㎞前後ぐらいでしょう。

僕自身が実際に見たのは、南が三宅島から、北が日光女峰山から、それぞれ150㎞ほど。それに北西200㎞ほどの白馬岳から。いずれもかなり明確に見ることが出来ました。

昔、東海道線を東京に向かう夜行列車で早朝豊橋の付近から見えたことも有ります。飛行機からは、紀伊半島上空でチェック。

むろん富士山は抜きんでて高いから遠望可能なのであって、低所から低所の場合は、まるっきり条件は異なるでしょう。

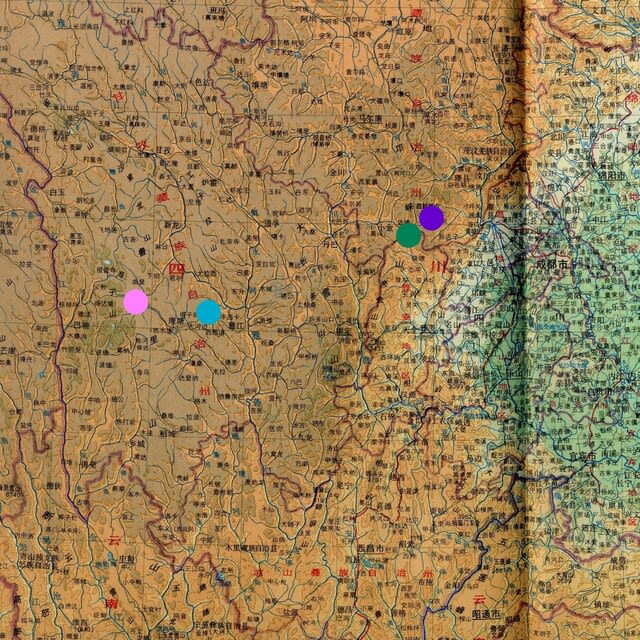

因みに、今、掲載を続けている各種リンドウの主な生育地である中国西南部では、雲南省境に近い四川省西南部の峠上から、(ちょうど各反対方向に) 四川省最高峰のミニャコンカ(約200㎞)と、雲南省最高峰の梅里雪山(約150㎞)を同時に眺めたことがあります。

ミニャコンガは、峨眉山の山頂近くから、朝、びっくりするほど鮮明に望んだことがあります。これが約150㎞。ということは成都からも250㎞ほどなので、見えない距離ではありません。むろん大都市の大気の問題はありますが。

屋久島はどうでしょう? 海の中から屹立しているわけですから、周囲より抜きんでて高いのは同様です。ただし、「海の中から抜きん出た陸塊」ということから、むしろ(様々な気象条件に基づく)マイナスの要素も齎されるようで、雲中に覆われていることが多いのです。

飛行機で近くの上空を通過した時も、フェリーで近くの海上を航行したときも、意外に見えない(雲の塊に隠れている)ことが多い(航空機からは、足摺岬を過ぎて日向灘に向かう辺りから確認したのが最長)。

僕の場合のこれまでの確認は、どこから屋久島が見えるか、ということよりも、屋久島(黒味岳や永田岳の山頂、永田岬、栗生や尾之間の海岸など)からどこが見えるか、、、これは結構いつも注意してチェックしています。

北方、はっきりと確認出来るのは、むろん薩摩半島の開聞岳、その西の野間崎、大隅半島の稲尾岳付近の山群。なぜか、桜島(約130㎞)は見えたことがない。南の悪石島(120㎞)は天候条件さえ整っていれば常に見えるので、桜島も見えても良さそうなのですが。噴煙と隣接する鹿児島市の大気が影響しているのでしょうか?(もしかすると200㎞ほど離れた霧島山群がダイレクトに見えるかも?)

南は、悪石島までは確実、右から口之島、中之島、諏訪瀬島、悪石島と並んで見えるのだけれど、その先の宝島は見たことがありません。距離も遠いのですが標高も低いし、見えないのは当然でしょうね。

因みに、平島、臥蛇島、小臥蛇島も、口之島の手前の岩礁群の平瀬も、明確に確認できます。

岩礁といえば、北方の湯瀬も、永田岬から望むと、黒島と硫黄島・竹島の間に、はっきりと目視出来ます(ちなみに、正面の口永良部島の東岸からは、眼前にびっくりするほど近くに屋久島永田岳が迫ってくる)。

問題は、最短直線距離202㎞に位置する奄美大島が、屋久島から見えるかどうか、ということ。僕は見たことがないのですが、屋久島の地元の人で「見た」という人はいました。可能性は充分あると思います(逆パターン、奄美大島北端の笠利崎で冬の朝に粘ればチャンスはあると思う)。

諏訪瀬島の山上からは、屋久島、奄美大島とも、かなりはっきりと見えます

また、奄美大島名瀬港の正面には、右に宝島、左に横当島が、意外にはっきりと望めます。

宝島(小宝島)‐悪石島間も、もちろん見えるので、屋久島-奄美大島間は、ダイレクトでの可否はともかくとして、島々を順繰りに望みながら辿って行くことが出来ます。

奄美大島-沖縄本島間は、屋久島-奄美大島間と距離はさほど変わらず、島数は少なくて、ずっと大きな島々から成ります。徳之島は奄美大島からはむろん、沖縄本島からも見えると思います(ただし僕自身は、与那覇岳の頂上や伊平屋島から沖永良部島は何度も見ていますが、徳之島は確認していない)。

いずれにしろ、九州から沖縄本島(あるいは久米島)までは、島影を見ながら先に進むことが出来るわけです。

日本最西南端の与那国島から台湾(最短直線距離110㎞弱)も、日によっては目視可能であることが、よく知られています(僕自身は両方向ともまだ確認していない、ただし飛行機の上空からは確認)。

さらに話は飛びます(笑)。台湾の緑島、蘭嶼、フィリッピンのバタン~バブヤン諸島の各島を経てルソン、ミンダナオから先も、(詳細は略しますが)パラワン回りやタラウド回りで、最終的にはオーストラリアやインドシナ半島に(目視進行を繰り返しながら)到達することが出来ます。

九州からは、壱岐、対馬を経て朝鮮半島に、北海道からは、サハリンを経てシベリアに可視進行到達も可能です。ベーリング海を渡って、新大陸にも(目視で)向かえる。世界は繋がっているわけです。

昔、フェリーで石垣島から台湾・基隆に向かった時、与那国島の沖から台湾まで数頭のカツオドリが船にずっとついてきたことがあります。

人間にしろ、鳥や各種動物にしろ、「目的地が見える」ということは、大きな意味を持つと思うのです。

目的地が見えなくても、めくらめっぽう(あてずっぽうの方角に向かって)次の陸地を目指せば、どこかに辿り着くことは出来るでしょう。でも、それ自体は可能ではあっても、360度全ての方角に向けてチャレンジしなくてはならない。目的地が見えていれば、その方角だけに絞れば良い訳です。とんでもなく大きな違いです。

世界の陸地間で、(大洋島を除けば)数少ない(ほかはニュージーランド、マダカスカルなど)可視困難な区間が、沖縄本島(または久米島)と宮古島の間です(この区間は距離だけではなく、海深も他の区間を上回ります)。

沖縄本島の南端(あるいは久米島)から宮古島への直線最短距離は、約240㎞(久米島からは約220㎞)。屋久島-奄美大島間や、奄美大島-沖縄本島間より更に遠く離れていて、しかも両諸島間には上述したように幾つもの島があるのと違って、この区間には一つも島がありません。そして、それぞれの島(沖縄本島の場合は南部)は、高い山のない平坦な島です。順繰り目視が出来ないだけでなく、ダイレクト目視の可能性も、限りなく低いのです。

ちなみに、「宮古-石垣-西表-与那国-台湾」と、「沖縄本島から各島経由で九州」は、それぞれ目視しながらの進行が可能です。ということは、それぞれ(宮古島と沖縄本島や久米島をスタート点として)南西方と北東方に向かって、ぐるりと回れば結び付くことが可能ではあるのですが。

いずれにしろ、沖縄本島(中琉球)‐先島諸島(南琉球)間は、ダイレクトには目視進行で辿り着くことが出来ない、世界でも稀な地域、ということになります。

だからどうこう、という気は毛頭ありませんが、一応そのことを頭に入れていても良いのでは、と思うのです。

中国大陸から台湾(本島)。最短150㎞ほどですね。(臨海部に余り高い山がない逆方向はともかく)、大陸側から台湾(標高4000m近い山並みが連なる)は、確実に望めるでしょう。

夜、上海から飛行機で香港に向かったとき、台湾海峡の上空で、左右の窓から台湾側と大陸側の夜景が同時に目に飛び込んできたことがあります。少し感動しました。

・・・・・・・・・・・・・・・・

台湾の生物地理的位置づけについて。

先に断った通り、(余りに複雑多様な要素を持つので)詳細についての言及は割愛します。

ただ、ひとつ言えることは、「中国大陸とは別の存在である」「しかし切っても切り離せないほどの非常に深い関係にある」。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・

小型リンドウの最後は、台湾産の2種で締め括ります。