水戸徳川家初代 徳川頼房

徳川家康の11男で、慶長8年(1603)に生まれ、7歳で水戸25万石の藩主となり、寛文1年(1611)死去までの53年間在位したそうです。歴代藩主の中で、一番長い在位期間のようです。水戸藩は江戸在府だったので、水戸へ来たのは11回、延べ2年2ヶ月だったそうです。水戸城の修復・拡張、田町越(たまちごえ)という下町造成を含む城下町の整備、検地の実施、備前堀の開削などの水利事業といった、水戸藩の基盤整備を行ったそうです。写真は二の丸にある頼房像です。

彰考館初代総裁 人見懋斎(ぼうさい)

寛永15年(1638)、京都に生まれ、史館(彰考館)開設に携わった儒者・人見卜幽(ぼくゆう)の養子となり、20歳の頃江戸に出て、林羅山(らざん)の子・林鵞峰(がほう)に漢学を学んだそうです。寛文8年(1668)に彰考館に入り、天和3年(1683)に彰考館初代総裁になったそうです。人をとりまとめる才能もあったようです。寺社奉行にもなったそうです。名前にある「懋」という字は「勤める」という意味だそうです。写真は、二の丸跡にある水戸彰考館跡ほ碑等です。人見は、江戸小石川に彰考館があったころの総裁です。

水戸市初代市長 服部正義

明治22年に市制が施行されたときの初代市長は、下市三ノ町出身の服部正義だそうです。市制実施以前は、下市の戸長だったそうで、市長の就任時期は明治22-25年だったそうです。任期中に明治天皇、皇后の行幸啓があり、新築間もなかった師範学校が行在所(あんざいしょ)になったそうです。長顔長身で、謹厳そのものの、言葉遣いや人への対応はきわめて鄭重な人だったそうです。

水戸商業会議所初代会頭 大高織右衛門(おりえもん)

大高家は元禄時代(1688-1704)に木葉下(あぼっけ)から城下に出てきて、馬口労町で呉服太物(ふともの)商を営み、幕末には弘道館医学館がつくった漢方薬なども販売した富商だそうです。上町の町年寄を務めていたそうです。その7代で明治1年に家督を継いだ織右衛門守之は、水戸鉄道創立発起人や、常陸銀行頭取になったり、茶道石州流水戸何陋会(かろうかい)を結成したりするとともに、水戸商業会議所(当時の名称です)の初代会頭にも就任したそうです。写真は、県立近代美術館内にある商工会議所創立90周年記念等の植樹碑です。

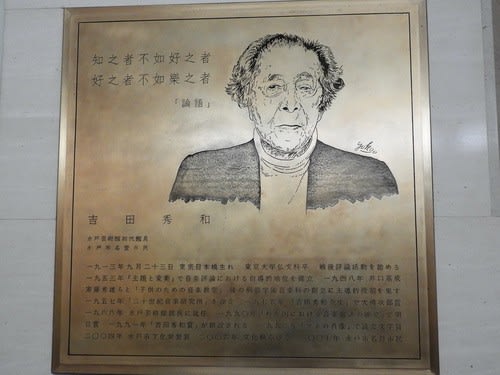

水戸芸術館初代館長 吉田秀和

大正2年、東京生まれの音楽評論家だそうです。私のような音楽の分からない人間でも、読めば聴いた気になることのできるような文章でした。小澤征爾や武満徹などの新しい才能を見いだしたりもしたそうです。昭和63年に水戸芸術館の館長に就任し、吉田秀和全集が大佛次郎賞を受賞したり、文化勲章も受賞したそうです。平成2年には音楽・演劇・美術などの分野で優れた芸術評論を発表した人に対して贈られる吉田秀和賞が創設されたそうです。写真は水戸芸術館内にあるパネルです。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます