2018年11月のとある休日、名古屋市守山区にある志段味古墳群を訪ねました。4世紀から7世紀という古墳時代全期にわたって数十基(100基以上とも言われる)の古墳が築かれた古墳群です。ここは昨年2017年5月にも訪れたのですが、その際は古墳群の西側の地区しか見ることができませんでした。というのも東側、とくに東端にあたる地区の古墳は東谷山という山の上に築かれていることもあって、体力と時間の関係で見ることが叶いませんでした。それで今回はその東谷山に登ろうと決心をしてやってきたのです。

「歴史の里しだみ古墳群」のサイトより。

JR中央本線を高蔵寺駅で下車、駅からまっすぐ南へ向かうと庄内川に出ます。ここから左手を見上げれば目指す東谷山が望めます。

橋をわたって左折するとすぐのところに東谷山白鳥古墳があります。

ここは前回も来たのですが通り道なのでもう一度見学しました。径17mの円墳で6世紀末~7世紀初めの築造とされています。横穴式石室の内部をみることができます。

さて、ここからいよいよ山登りの様相を呈してきます。最初は住宅地の中を抜けるのですがとても危険な急坂です。住宅地を抜けるといよいよ山道に入ります。

手前で舗装が途切れています。この先も林道になっているので道は広いのですが、とにかくダラダラと登ります。登ること30分ほどだったかな、ようやく頂上近くの平らなところへ到着。東谷山の標高は198メートルでその頂上付近にあるのが尾張戸(おわりべ)神社古墳とその墳丘上に建つ尾張戸神社。

尾張戸神社古墳は径27.5m、2段築成の円墳で築造は4世紀前半とされています。斜面にはおそらく山頂付近で集めたと考えられる大振りの角礫が葺かれていました。葺石上には多量の石英が撒かれていたと推定され、平坦面の敷石の一部にも石英が使われているとのこと。

墳丘の裏へまわってみる。写真上部に本殿を囲む白壁と本殿の屋根が見えます。このあたりを発掘して2段築成ということがわかったようです。しかし2段目は神社を建てる際にほとんど削平されてしまいました。また、神社が建っているためにこのように墳丘の裾部分しか発掘できなかったと思われます。

Wikipediaによると、墳丘上に建つ尾張戸神社の祭神は尾張氏の遠祖とされる神々で、尾張氏の始祖とされる天火明命(あめのほのあかりのみこと)、その子にあたる天香語山命(あめのかぐやまのみこと)、別名を高倉下命(たかくらじのみこと)といい、神武東征の際に熊野で天皇一行を救った人物、そして天火明命十二世孫にあたる建稲種命(たけいなだねのみこと)の三柱です。神社由緒によると天香語山命(高倉下命)は庄内川対岸の高蔵山に降り立ち、のちにこの東谷山に移ったとされ、その際に白鹿に乗って川を渡ったことから、その地に架かる「鹿乗橋」に伝承の名残を残しているとのことです。そういえばそんな名前の橋でした。

JRの最寄駅の名は高蔵寺駅で「こうぞうじ」と読みますが、訓読みすれば「たかくらてら」です。高倉下と高蔵寺あるいは高蔵山は通じているのでしょうか。それとも後付けでしょうか。

由緒が刻まれた碑。

色合いや陰影の加減で見えにくく、博物館実習で教わった拓本を採りたいと思ってしまったのですが、それはともかく、祭神には上記の三柱のほかに、天道日女命(あめのみちひめのみこと)と乎止與命(おとよのみこと)の二柱の名が見えます。先代旧事本紀によれば天道日女命は天香語山命の母神とされます。乎止與命は建稲種命の父神で先代旧事本紀では成務天皇の時に尾張国造に任命されたとあります。いずれも尾張氏ゆかりの人物とされます。

さあ、そうするとこの古墳に葬られている人物は自然に考えれば尾張氏ゆかりの人物ということになるのではないでしょうか。古墳の築造が4世紀前半なので尾張氏の系図からその時代に合う人物を求めるとよいことになります。二世の天香語山命が神武東征の頃なので私の考えでは3世紀中頃です。十一世孫の乎止與命が成務天皇のときに尾張国造になったというのが史実とすれば4世紀中頃ということになります。3世紀中頃の二世から4世紀中頃の十一世までおよそ100年で10代というのは少し密度が濃いようですが、4世紀前半となれば単純に考えれば五世孫から七世孫あたりになるでしょうか。先代旧事本紀などに記される尾張氏につながる系図でみると五世孫が建斗米命、六世孫が建田背命、七世孫が建諸隅命、八世孫が倭得玉彦命となりますが、どこまで行っても想像の域を出ないので別の機会に考えてみたいと思います。

それよりも、なぜこんなに高い山頂に古墳が築かれたのでしょうか。このあと巡る中社古墳も南社古墳もそうです。初期の古墳は台地や河岸段丘の上、あるいは丘陵の尾根を切り出して築かれたケースが多いのは承知しているのですが、この志段味古墳群は少しおかしい。

というのも、東谷山西麓の平地に白鳥塚古墳という愛知県で3番目に大きい前方後円墳があるのですが、この古墳も4世紀前半の築造とされています。その理由は、崇神天皇陵に治定される纏向の行燈山古墳とほぼ相似形であること、その行燈山古墳と同様に周濠に陸橋(渡り土手)があること、埴輪が出ていないこと、など畿内の早い時期の古墳の特徴を持つことから古墳時代前期前半の4世紀前半とされているのです。これは理解できます。そして、東谷山頂の尾張戸神社古墳も埴輪を持たないこと、葺石に石英がまかれていたこと、という特徴が白鳥塚古墳と似ていることから4世紀前半の築造とされたのです。これは少し無理があるのではないでしょうか。

白鳥塚古墳。

東谷山の山頂に築かれた小さな円墳と山麓に築かれた巨大な前方後円墳が同じ時期に造られたことになるのですが、私は古墳群を含むこの地域一帯を見下ろす山頂に築かれ、かつ墳丘上に被葬者を祀ると考えられる祠が建てられた古墳の方が古く、この古墳の被葬者の後継がさらに勢力を拡大して畿内勢力と結びついて自分が治める土地に巨大な前方後円墳を築くまでになった、と考えるのが自然なように思うのです。つまり、山頂の尾張戸神社古墳の築造は4世紀前半よりも遡るのではないかと考えるのです。仮に3世紀後半や中頃まで遡らせると被葬者はそれこそ尾張氏始祖の天火明命や二世の天香語山命まで候補として考えられる。いかん、また想像が過ぎてきた。

古墳の近くの展望台からの眺め。下を流れるのが庄内川です。

山頂をあとにしてここからは下り坂を下ります。少し下ると突然現れるのが中社(なかやしろ)古墳。東谷山山頂からのびる尾根を切り出して成形した全長63.5m、後円部3段、前方部2段の前方後円墳です。ここからは円筒埴輪や形象埴輪が出土しています。

この円筒埴輪は奈良県東南部の影響が色濃く、東海地方では最古級の円筒埴輪だそうです。また白鳥塚古墳と同様に後円部の葺石の上や墳丘頂上に石英がまかれていたようです。墳形や円筒埴輪が大和政権の影響を受けており、白鳥塚古墳と似た特徴を持っていることから白鳥塚古墳よりも少し新しい4世紀中頃の築造とされているようです。

これも少し違うような気がする。やはり平地にある古墳よりも山の上の方が古いと考えられないでしょうか。しかも尾根を切り出しているのです。平地に巨大な古墳を築くようになったあとにわざわざ山の上の尾根を削るでしょうか。白鳥塚古墳が4世紀前半ではなく、もう少し新しいのかもしれません。とにかく時代を特定する土器が出ていないのでどこまで行っても推測の域を出ないのです。

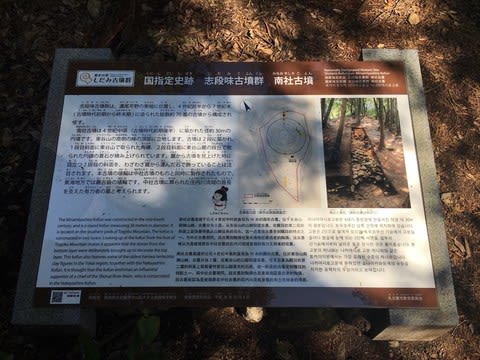

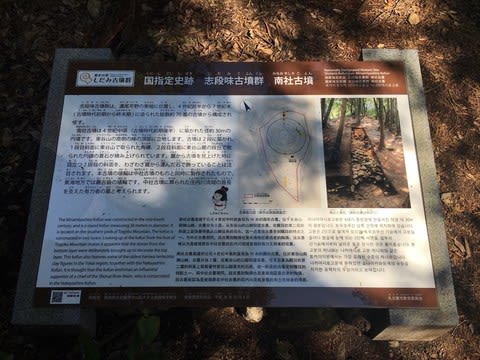

さらに下ると南社(みなみやしろ)古墳です。径30m、2段築成の円墳です。1段目の斜面には山中で採取した人頭大あるいは拳大の角礫が葺かれ、上段は角礫ではなく円礫が葺かれていました。これはわざわざ山麓から運んだものと思われます。ここからも円筒埴輪や形象埴輪が出ており、円筒埴輪は中社古墳のものと共通性が認められ、両古墳の埴輪は一体的に生産されたと考えられています。このことから築造時期は中社古墳と同様の4世紀中頃とされています。

さあ、これで今回の目的は達成です。あとは山を下りて駅に向かうだけと思って急な坂や階段を下っていくと登山靴を履いた何人もの人が登ってくる。誰もかれも汗だくでヘトヘトな感じ。こちらはどんどん下るだけなので楽チン。そうか、ここはハイキングコースになっていてその登山口から登ってきた人たちなんだ。たまたま私は古墳を見るために反対から山に入ったので登りは登山といっても車の通れる道を登って来たので、それほどヘトヘトにならずに済んだのです。これはラッキーしたぞ。逆のコース=本来の登山コースで来ていたら、山頂に着くまでに疲れ切っていたかもしれない。しかも登山靴なんて履いていないし。ただし、山を下りてからは駅まで結構な距離を歩くことになりました。

こんな急な階段が続く。階段だからまだ歩きやすいが延々と登り続けるのはきついだろうな。

この右手が散策路の入口。私にとっては出口でしたが。しかし、散策路とあるのは問題かも。どう考えても登山です。

途中、前述した白鳥塚古墳にも立ち寄りました。ここは前回に来たものの、もう一度見ておこうと思って時間をとりました。

高蔵寺駅を出て庄内川を渡り、東谷山白鳥古墳→尾張戸神社古墳→中社古墳→南社古墳→白鳥塚古墳と巡り、2時間半ほどでもとの高蔵寺駅に戻ってきました。ここで昼食をとって、午後からは清須市にある貝殻山貝塚資料館へ向かいました。

↓↓↓↓↓↓↓電子出版しました。ぜひご覧ください。

「歴史の里しだみ古墳群」のサイトより。

JR中央本線を高蔵寺駅で下車、駅からまっすぐ南へ向かうと庄内川に出ます。ここから左手を見上げれば目指す東谷山が望めます。

橋をわたって左折するとすぐのところに東谷山白鳥古墳があります。

ここは前回も来たのですが通り道なのでもう一度見学しました。径17mの円墳で6世紀末~7世紀初めの築造とされています。横穴式石室の内部をみることができます。

さて、ここからいよいよ山登りの様相を呈してきます。最初は住宅地の中を抜けるのですがとても危険な急坂です。住宅地を抜けるといよいよ山道に入ります。

手前で舗装が途切れています。この先も林道になっているので道は広いのですが、とにかくダラダラと登ります。登ること30分ほどだったかな、ようやく頂上近くの平らなところへ到着。東谷山の標高は198メートルでその頂上付近にあるのが尾張戸(おわりべ)神社古墳とその墳丘上に建つ尾張戸神社。

尾張戸神社古墳は径27.5m、2段築成の円墳で築造は4世紀前半とされています。斜面にはおそらく山頂付近で集めたと考えられる大振りの角礫が葺かれていました。葺石上には多量の石英が撒かれていたと推定され、平坦面の敷石の一部にも石英が使われているとのこと。

墳丘の裏へまわってみる。写真上部に本殿を囲む白壁と本殿の屋根が見えます。このあたりを発掘して2段築成ということがわかったようです。しかし2段目は神社を建てる際にほとんど削平されてしまいました。また、神社が建っているためにこのように墳丘の裾部分しか発掘できなかったと思われます。

Wikipediaによると、墳丘上に建つ尾張戸神社の祭神は尾張氏の遠祖とされる神々で、尾張氏の始祖とされる天火明命(あめのほのあかりのみこと)、その子にあたる天香語山命(あめのかぐやまのみこと)、別名を高倉下命(たかくらじのみこと)といい、神武東征の際に熊野で天皇一行を救った人物、そして天火明命十二世孫にあたる建稲種命(たけいなだねのみこと)の三柱です。神社由緒によると天香語山命(高倉下命)は庄内川対岸の高蔵山に降り立ち、のちにこの東谷山に移ったとされ、その際に白鹿に乗って川を渡ったことから、その地に架かる「鹿乗橋」に伝承の名残を残しているとのことです。そういえばそんな名前の橋でした。

JRの最寄駅の名は高蔵寺駅で「こうぞうじ」と読みますが、訓読みすれば「たかくらてら」です。高倉下と高蔵寺あるいは高蔵山は通じているのでしょうか。それとも後付けでしょうか。

由緒が刻まれた碑。

色合いや陰影の加減で見えにくく、博物館実習で教わった拓本を採りたいと思ってしまったのですが、それはともかく、祭神には上記の三柱のほかに、天道日女命(あめのみちひめのみこと)と乎止與命(おとよのみこと)の二柱の名が見えます。先代旧事本紀によれば天道日女命は天香語山命の母神とされます。乎止與命は建稲種命の父神で先代旧事本紀では成務天皇の時に尾張国造に任命されたとあります。いずれも尾張氏ゆかりの人物とされます。

さあ、そうするとこの古墳に葬られている人物は自然に考えれば尾張氏ゆかりの人物ということになるのではないでしょうか。古墳の築造が4世紀前半なので尾張氏の系図からその時代に合う人物を求めるとよいことになります。二世の天香語山命が神武東征の頃なので私の考えでは3世紀中頃です。十一世孫の乎止與命が成務天皇のときに尾張国造になったというのが史実とすれば4世紀中頃ということになります。3世紀中頃の二世から4世紀中頃の十一世までおよそ100年で10代というのは少し密度が濃いようですが、4世紀前半となれば単純に考えれば五世孫から七世孫あたりになるでしょうか。先代旧事本紀などに記される尾張氏につながる系図でみると五世孫が建斗米命、六世孫が建田背命、七世孫が建諸隅命、八世孫が倭得玉彦命となりますが、どこまで行っても想像の域を出ないので別の機会に考えてみたいと思います。

それよりも、なぜこんなに高い山頂に古墳が築かれたのでしょうか。このあと巡る中社古墳も南社古墳もそうです。初期の古墳は台地や河岸段丘の上、あるいは丘陵の尾根を切り出して築かれたケースが多いのは承知しているのですが、この志段味古墳群は少しおかしい。

というのも、東谷山西麓の平地に白鳥塚古墳という愛知県で3番目に大きい前方後円墳があるのですが、この古墳も4世紀前半の築造とされています。その理由は、崇神天皇陵に治定される纏向の行燈山古墳とほぼ相似形であること、その行燈山古墳と同様に周濠に陸橋(渡り土手)があること、埴輪が出ていないこと、など畿内の早い時期の古墳の特徴を持つことから古墳時代前期前半の4世紀前半とされているのです。これは理解できます。そして、東谷山頂の尾張戸神社古墳も埴輪を持たないこと、葺石に石英がまかれていたこと、という特徴が白鳥塚古墳と似ていることから4世紀前半の築造とされたのです。これは少し無理があるのではないでしょうか。

白鳥塚古墳。

東谷山の山頂に築かれた小さな円墳と山麓に築かれた巨大な前方後円墳が同じ時期に造られたことになるのですが、私は古墳群を含むこの地域一帯を見下ろす山頂に築かれ、かつ墳丘上に被葬者を祀ると考えられる祠が建てられた古墳の方が古く、この古墳の被葬者の後継がさらに勢力を拡大して畿内勢力と結びついて自分が治める土地に巨大な前方後円墳を築くまでになった、と考えるのが自然なように思うのです。つまり、山頂の尾張戸神社古墳の築造は4世紀前半よりも遡るのではないかと考えるのです。仮に3世紀後半や中頃まで遡らせると被葬者はそれこそ尾張氏始祖の天火明命や二世の天香語山命まで候補として考えられる。いかん、また想像が過ぎてきた。

古墳の近くの展望台からの眺め。下を流れるのが庄内川です。

山頂をあとにしてここからは下り坂を下ります。少し下ると突然現れるのが中社(なかやしろ)古墳。東谷山山頂からのびる尾根を切り出して成形した全長63.5m、後円部3段、前方部2段の前方後円墳です。ここからは円筒埴輪や形象埴輪が出土しています。

この円筒埴輪は奈良県東南部の影響が色濃く、東海地方では最古級の円筒埴輪だそうです。また白鳥塚古墳と同様に後円部の葺石の上や墳丘頂上に石英がまかれていたようです。墳形や円筒埴輪が大和政権の影響を受けており、白鳥塚古墳と似た特徴を持っていることから白鳥塚古墳よりも少し新しい4世紀中頃の築造とされているようです。

これも少し違うような気がする。やはり平地にある古墳よりも山の上の方が古いと考えられないでしょうか。しかも尾根を切り出しているのです。平地に巨大な古墳を築くようになったあとにわざわざ山の上の尾根を削るでしょうか。白鳥塚古墳が4世紀前半ではなく、もう少し新しいのかもしれません。とにかく時代を特定する土器が出ていないのでどこまで行っても推測の域を出ないのです。

さらに下ると南社(みなみやしろ)古墳です。径30m、2段築成の円墳です。1段目の斜面には山中で採取した人頭大あるいは拳大の角礫が葺かれ、上段は角礫ではなく円礫が葺かれていました。これはわざわざ山麓から運んだものと思われます。ここからも円筒埴輪や形象埴輪が出ており、円筒埴輪は中社古墳のものと共通性が認められ、両古墳の埴輪は一体的に生産されたと考えられています。このことから築造時期は中社古墳と同様の4世紀中頃とされています。

さあ、これで今回の目的は達成です。あとは山を下りて駅に向かうだけと思って急な坂や階段を下っていくと登山靴を履いた何人もの人が登ってくる。誰もかれも汗だくでヘトヘトな感じ。こちらはどんどん下るだけなので楽チン。そうか、ここはハイキングコースになっていてその登山口から登ってきた人たちなんだ。たまたま私は古墳を見るために反対から山に入ったので登りは登山といっても車の通れる道を登って来たので、それほどヘトヘトにならずに済んだのです。これはラッキーしたぞ。逆のコース=本来の登山コースで来ていたら、山頂に着くまでに疲れ切っていたかもしれない。しかも登山靴なんて履いていないし。ただし、山を下りてからは駅まで結構な距離を歩くことになりました。

こんな急な階段が続く。階段だからまだ歩きやすいが延々と登り続けるのはきついだろうな。

この右手が散策路の入口。私にとっては出口でしたが。しかし、散策路とあるのは問題かも。どう考えても登山です。

途中、前述した白鳥塚古墳にも立ち寄りました。ここは前回に来たものの、もう一度見ておこうと思って時間をとりました。

高蔵寺駅を出て庄内川を渡り、東谷山白鳥古墳→尾張戸神社古墳→中社古墳→南社古墳→白鳥塚古墳と巡り、2時間半ほどでもとの高蔵寺駅に戻ってきました。ここで昼食をとって、午後からは清須市にある貝殻山貝塚資料館へ向かいました。

↓↓↓↓↓↓↓電子出版しました。ぜひご覧ください。

| 古代日本国成立の物語 ~邪馬台国vs狗奴国の真実~ |

| 小嶋浩毅 | |

| 日比谷出版社 |

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます