2022年3月後半の3連休に古市古墳群を探索してきました。後半のレポートになります。前半では、清寧陵(白髪山古墳)→小白髪山古墳→日本武尊白鳥陵(軽里大塚古墳)→峯ヶ塚古墳→小口山古墳、と順に紹介したので、この後半では、仁賢陵(ボケ山古墳)→青山古墳→浄元寺山古墳→墓山古墳→向墓山古墳、を紹介します。

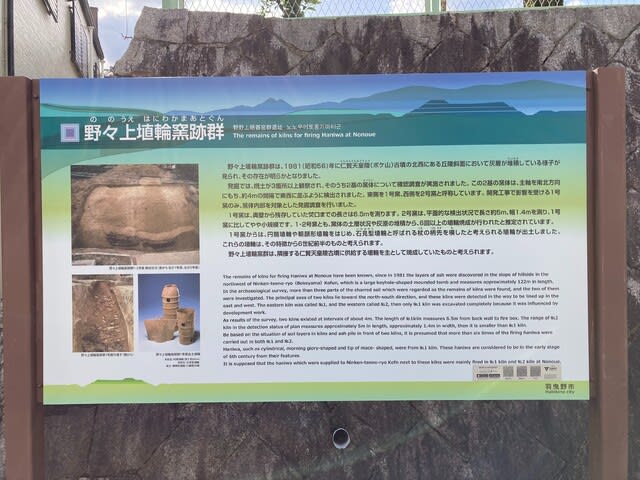

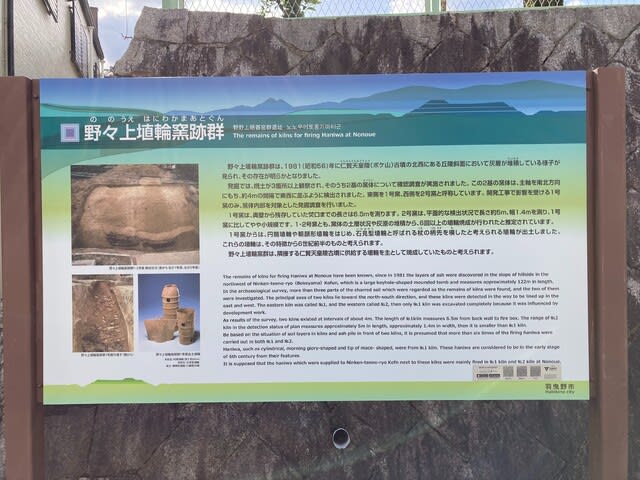

ボケ山古墳は埴生坂本陵(はにゅうのさかもとのみささぎ)として第24代仁賢天皇陵に治定されている全長122mの前方後円墳で、出土した円筒埴輪などの特徴から6世紀前半の築造と考えられています。外堤を調査したときに前方部北西側の堤に接する斜面で2基の埴輪窯が発見されました。

下の写真の白い建物の右手にある石が積まれた小さな丘で埴輪窯が見つかりました。野々上埴輪窯跡群と呼ばれています。埴輪窯が作られたのは6世紀前半頃と考えられているので、ここで焼かれ埴輪が仁賢陵で使用されたのでしょうか。

ボケ山古墳は拝所付近を含む三方を住宅に囲まれているのですが、後円部先端あたりは池に接しているために開放されています。

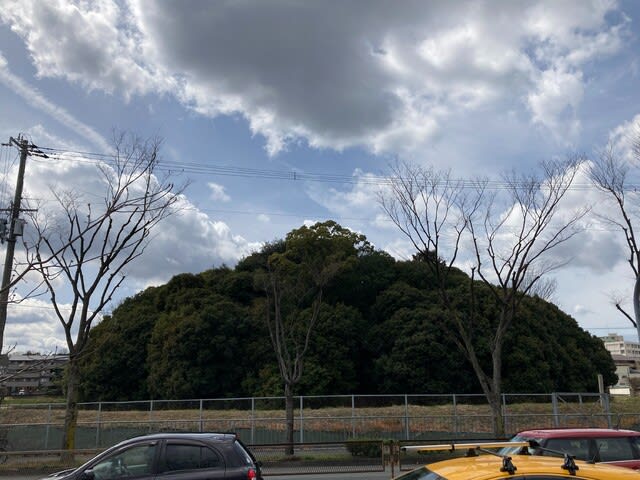

続いて青山古墳。外環状線を渡ってすぐのところにある直径65mの円墳で築造は5世紀中葉とされています。直径62mあるいは68mという情報もありました。それにしてもこの古墳、目視した時点ではホタテ貝式と思ったのですが、説明板にはその突出部は造出しと書いてありました。なんと幅25m、長さ17mという大きな造出しです。さらに全長が72mとも書いてありました。おそらく17mの造出し部を加えての大きさでしょう。

まさか65mの円墳に17mの造出しがあるとは思ってもみませんでした。上の写真を見てどう思われるでしょうか。そして反対側の周濠にはなんと、シラサギが餌をついばんでいました。白鳥陵から飛んできたのでしょうか。

さらに少し歩くと浄元寺山古墳です。1辺67mの方墳で5世紀中頃の築造。隣接する墓山古墳の陪塚です。方墳で67mの規模はなんと全国5位にあたり、時代は下るものの用明天皇陵の65mを上回る大きさです。

道路などで囲まれているので方墳だろうと察しがつくのですが、墳丘そのものは原形をとどめていませんでした。

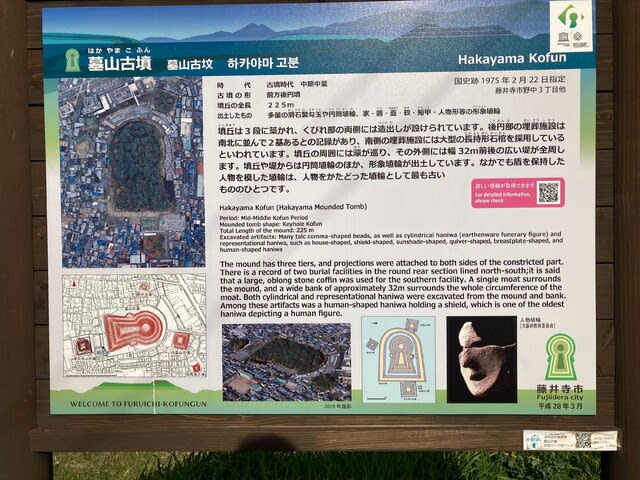

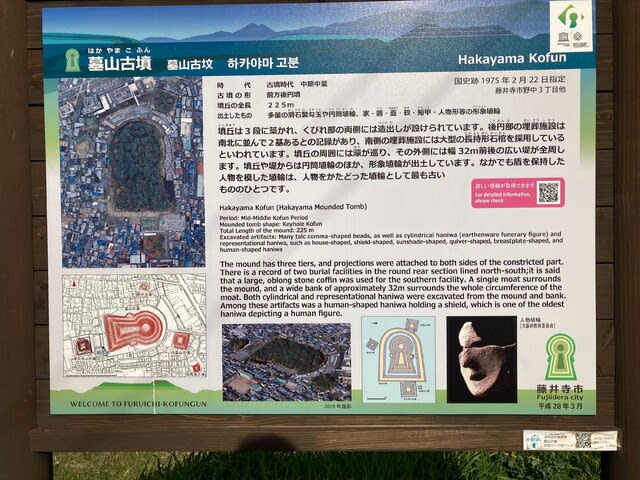

浄元寺山古墳を先に進むと次の墓山古墳があるのですが、驚いたのは周堤上や周濠を埋め立てたところに墓地が広がっているのです。墓山古墳の名の由来になったのでしょうか。墓山古墳は全長225mの前方後円墳で5世紀初めの築造です。両側のくびれ部に造出しがあり、墳丘斜面は葺石で覆われ、テラス部に埴輪が巡らされていたそうです。深い周濠と幅32m前後の周堤があり、中心部の竪穴式石槨に長持形石棺が納められていたとも。これはどう考えても大王クラスの墓ではないでしょうか。

そんな墓山古墳がなんと応神陵の陪塚に指定されているのです。さらに驚いたことに、陪塚である墓山古墳はさきほどの浄元寺山古墳を含む5基もの陪塚を持っているのです。まあ、応神陵の規模からすると225mもの墓山古墳が陪塚だとされてもやむを得ないのでしょうが、その陪塚がさらに陪塚を5基も持っているというのが驚きです。その陪塚のひとつである1辺37mの方墳である野中古墳からは鉄製の刀剣や農耕具が大量に出土していて、墓山古墳の被葬者の副葬品とみられています。同様に陪塚である1辺18mの方墳の西墓山古墳(消滅古墳)からも大量の鉄器(刀剣200点、農耕具2000点以上)が出土しています。はたして墓山古墳の被葬者はいったい誰なのでしょうか。

墓山古墳のすぐ東にある向墓山古墳は1辺68mの方墳で5世紀初頭の築造です。方墳としては浄元寺山古墳を上回る全国4位の規模になります。宮内庁はこの向墓山古墳を応神陵の陪塚としていますが、上述した墓山古墳の5つの陪塚のひとつとする考えもあります。

さて、時刻は16時を回っています。ここまで1万5千歩ほど歩いてきたので疲れもたまってきました。駐車場の時間もあるので本日の探索はここまでとしました。古市古墳群にはまだまだ行っていない古墳があるので、また機会を作って探索したいと思います。

ボケ山古墳は埴生坂本陵(はにゅうのさかもとのみささぎ)として第24代仁賢天皇陵に治定されている全長122mの前方後円墳で、出土した円筒埴輪などの特徴から6世紀前半の築造と考えられています。外堤を調査したときに前方部北西側の堤に接する斜面で2基の埴輪窯が発見されました。

下の写真の白い建物の右手にある石が積まれた小さな丘で埴輪窯が見つかりました。野々上埴輪窯跡群と呼ばれています。埴輪窯が作られたのは6世紀前半頃と考えられているので、ここで焼かれ埴輪が仁賢陵で使用されたのでしょうか。

ボケ山古墳は拝所付近を含む三方を住宅に囲まれているのですが、後円部先端あたりは池に接しているために開放されています。

続いて青山古墳。外環状線を渡ってすぐのところにある直径65mの円墳で築造は5世紀中葉とされています。直径62mあるいは68mという情報もありました。それにしてもこの古墳、目視した時点ではホタテ貝式と思ったのですが、説明板にはその突出部は造出しと書いてありました。なんと幅25m、長さ17mという大きな造出しです。さらに全長が72mとも書いてありました。おそらく17mの造出し部を加えての大きさでしょう。

まさか65mの円墳に17mの造出しがあるとは思ってもみませんでした。上の写真を見てどう思われるでしょうか。そして反対側の周濠にはなんと、シラサギが餌をついばんでいました。白鳥陵から飛んできたのでしょうか。

さらに少し歩くと浄元寺山古墳です。1辺67mの方墳で5世紀中頃の築造。隣接する墓山古墳の陪塚です。方墳で67mの規模はなんと全国5位にあたり、時代は下るものの用明天皇陵の65mを上回る大きさです。

道路などで囲まれているので方墳だろうと察しがつくのですが、墳丘そのものは原形をとどめていませんでした。

浄元寺山古墳を先に進むと次の墓山古墳があるのですが、驚いたのは周堤上や周濠を埋め立てたところに墓地が広がっているのです。墓山古墳の名の由来になったのでしょうか。墓山古墳は全長225mの前方後円墳で5世紀初めの築造です。両側のくびれ部に造出しがあり、墳丘斜面は葺石で覆われ、テラス部に埴輪が巡らされていたそうです。深い周濠と幅32m前後の周堤があり、中心部の竪穴式石槨に長持形石棺が納められていたとも。これはどう考えても大王クラスの墓ではないでしょうか。

そんな墓山古墳がなんと応神陵の陪塚に指定されているのです。さらに驚いたことに、陪塚である墓山古墳はさきほどの浄元寺山古墳を含む5基もの陪塚を持っているのです。まあ、応神陵の規模からすると225mもの墓山古墳が陪塚だとされてもやむを得ないのでしょうが、その陪塚がさらに陪塚を5基も持っているというのが驚きです。その陪塚のひとつである1辺37mの方墳である野中古墳からは鉄製の刀剣や農耕具が大量に出土していて、墓山古墳の被葬者の副葬品とみられています。同様に陪塚である1辺18mの方墳の西墓山古墳(消滅古墳)からも大量の鉄器(刀剣200点、農耕具2000点以上)が出土しています。はたして墓山古墳の被葬者はいったい誰なのでしょうか。

墓山古墳のすぐ東にある向墓山古墳は1辺68mの方墳で5世紀初頭の築造です。方墳としては浄元寺山古墳を上回る全国4位の規模になります。宮内庁はこの向墓山古墳を応神陵の陪塚としていますが、上述した墓山古墳の5つの陪塚のひとつとする考えもあります。

さて、時刻は16時を回っています。ここまで1万5千歩ほど歩いてきたので疲れもたまってきました。駐車場の時間もあるので本日の探索はここまでとしました。古市古墳群にはまだまだ行っていない古墳があるので、また機会を作って探索したいと思います。