『古事記』『日本書紀』が編纂されるよりも前、推古天皇のときに蘇我馬子と聖徳太子によって『天皇記』および『国記』が編纂された。この史書は大和王権における蘇我氏の地位を確固たるものにする意図を含んで編まれたものと思われる。しかし、645年の乙巳の変において蘇我本宗家滅亡の際に蘇我蝦夷宅に保管されていた両書が焼失したとされ、現在ではいずれの内容も確認することはできないが、船史恵尺が焼かれた『国記』の一部を取り出して中大兄皇子に差し出したとする逸話が残っていたり、仮に蝦夷宅にあったものが全て灰になったとしても他に写本が残されていたはずで、何らかの形で後世に残された可能性が高い。そして、天武天皇のときに始まった『日本書紀』編纂における原資料として利用されたと考えられる。『日本書紀』の編纂は藤原不比等が主導したとされ、藤原氏にとって都合の悪い話や他の氏族を利する話は改変されているとするのが専らの考えである。

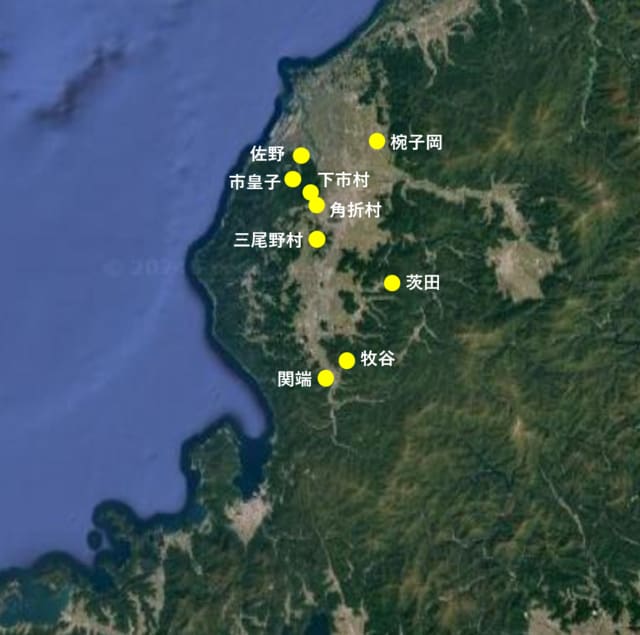

さて『日本書紀』によれば、武烈天皇が崩御して後継が途絶えたとき、大連の大伴金村を中心に有力豪族たちが後継天皇を誰にするかを話し合ったことが記される。大伴金村が丹波にいる仲哀天皇五世孫の倭彦王を推挙すると、大連の物部麁鹿火や大臣の巨勢男人などが同意したので招聘に出向いたところ、倭彦王は何を思ったのか、恐れをなして逃亡してしまった。大伴金村は次の策として、越前にいた応神天皇五世孫の男大迹王の招聘を進言すると再び有力豪族がみな同意し、これによって継体天皇即位が実現した。

武烈朝における大伴金村は最も発言権を持つ豪族だったようだ。仁賢天皇が崩御してすぐ、大臣だった平群真鳥は自らが天皇になろうと企んで国政を欲しいままに動かしていた。そんな状況にあって皇太子だった武烈は物部麁鹿火の娘の影媛をめぐって真鳥の子の鮪と歌垣の場で争ったが敗れ、それをきっかけに大伴金村に命じて真鳥・鮪の親子を討たせた。そしてその後すぐに即位した武烈は金村を大連に任じた。そんなことがあって、軍事で王権に仕えてきた大伴氏は武烈の信任を得た金村の時に最も大きな力を持つことになった。

話を戻すと、金村が男大迹王よりも先に推挙した倭彦王は金村にとっては一押しの候補であったはず。その一押しの倭彦王が逃亡という無様な姿を見せたことは、そのまま金村の顔に泥を塗ることであり、彼に対する信用を一気に失墜させる事態であったと言えるだろう。それにも関わらず『日本書紀』は何事もなかったかのように金村が第二候補の男大迹王を推挙する場面に移る。そして他の豪族たちも、傍系皇族の中では一番だと言って賛同する。一押しの倭彦王に逃げられるという失態を演じた金村に対して大連の物部麁鹿火や大臣の巨勢男人は素直に従ったのだろうか。ましてや金村の後ろ楯であった武烈はすでにいない状況で。

『日本書紀』のこの部分の記述はやはり不自然である。金村が推挙した第一候補に逃げられたのであれば、次は同じく大連の物部麁鹿火や大臣の巨勢男人が第二候補を挙げてよさそうであるがその様子はなく、何事もなかったかのように再び金村が第二候補を挙げている。また、そもそも男大迹王が皇族の中で最も後継王に相応しいというのであれば、倭彦王の逃亡劇を記す必要はなく、男大迹王を最初から候補としておけば済む話。倭彦王の話を書き残したために、後継王に最も相応しいはずの男大迹王が第二候補になるという矛盾が生じることになっている。倭彦王が本当に逃げたかどうかは議論のあるところだが、倭彦王を推挙したものの招聘できなかったという大伴金村の失態が事実であることを物語る。そのように考えると、続いて男大迹王を推挙したのは実は金村ではなかった可能性が出てくる。またそれは麁鹿火や男人でもなかった。

冒頭に書いたとおり『日本書紀』は藤原不比等が主導し、藤原氏に都合よく書かれ、逆に藤原氏にとって都合の悪い部分はカットあるいは改変されている。藤原氏にとって都合の悪いことのひとつに蘇我氏の活躍がある。天皇家の外戚となり大和王権で最大の権力を手にした蘇我氏、その蘇我氏が編纂した『天皇記』『国記』にも継体天皇即位について書かれていたはずだ。大伴金村が倭彦王の招聘に失敗した後、越前から男大迹王を招聘したのは蘇我氏だったのではないか。不比等が仕えた持統天皇へとつながる系譜の始まりは継体天皇であり、その継体天皇を即位させたのが蘇我氏であるという事実を不比等は看過できなかった。それで『日本書紀』では大伴氏による事績として改変したのだ。大伴氏による倭彦王の招聘失敗という失態を明らかにするとともに、蘇我氏の功績を消し去る一石二鳥の手を使ったと言える。

また、『日本書紀』では大伴氏が仕えた武烈天皇を極悪非道の天皇として描いているが、これは武烈を暴君とすることで次の継体天皇を正当化しようとする意図による、との説がある。加えて、仁徳天皇の系譜の最後にあたる武烈をそのように描くことで仁徳系列そのものを貶めることにもなっている。前述のとおり、藤原不比等は継体に始まる系譜にある持統天皇に仕える身であるから、このような意図が働いたと言える。

『古事記』によると、蘇我氏は葛城氏などとともに武内宿禰を祖とし、履中天皇のときに蘇賀満智が平群木菟、物部伊莒弗、円大使主とともに執政官として国政を担っている。次に雄略天皇9年(465年)には蘇我韓子が紀小弓、大伴談、小鹿火らとともに新羅征討の大将に任じられて朝鮮半島に渡るものの、同年に紀小弓の子の紀大磐との確執から命を落としている。韓子の子に高麗がいて、その高麗に続く稲目から蘇我氏の勢力が伸長していくことになる。稲目の没年は欽明天皇31年(570年)であるから生誕は早くても500年前後と考えられ、そうすると武烈崩御後に継体を招聘した蘇我氏は高麗ということになる。この蘇我高麗は『日本書紀』にまったく登場しない。満智、韓子と二代続いて登場したあと、高麗をとばして稲目以降は大臣として、また天皇家外戚としての事績が記されることを思うと、高麗が出てこないのはどうも不自然である。仁徳王朝から継体王朝へと移行するタイミングで活躍したであろう高麗の存在が消されているのだ。

蘇我高麗は継体天皇擁立で功績をあげたと思われるが、それは蘇我氏が出雲から出た氏族であったことで実現できた(「◆蘇我氏の出自」を参照)。出雲と越前は日本海ルートを通じて常に往来があったこと、蘇我氏、男大迹王ともに朝鮮半島とのつながりが想定されていること、などから互いのその存在を認識していたと思われる。そして高麗は倭彦王の逃亡劇に乗じて越前の男大迹王を推挙するに至ったのではないか。さらに継体が樟葉宮で即位するとすぐに仁賢天皇の娘で武烈の姉でもある手白香皇女を皇后に立てさせた。高麗は、葛城蟻臣の娘である荑媛の子が仁賢天皇であることを利用して、近しい関係にあった葛城氏を通じて手白香を后にすることに成功した。葛城氏は継体即位の頃、すでに王権の中枢からはずれて没落の途をたどっており、大伴氏や物部氏の活躍を快く思っていなかったであろうから蘇我氏の意向に同調したのだ。

ちょうどこの頃、高麗に子ができた。蘇我稲目である。稲目は高麗の野望を継承し、高麗の尽力によって即位した継体と尾張の目子媛との間にできた子である宣化天皇のときに大臣となった。さらに高麗の働きによって継体の皇后になった手白香が生んだ欽明天皇のときにも引き続き大臣を務めるとともに、娘の堅塩媛、小姉君の二人をともに欽明の妃に入れて外戚として台頭する。一方の大伴氏は倭彦王招聘に失敗した後、継体朝での任那四県割譲がもとで失脚、物部氏は麁鹿火が軍事・神祇を職掌として継体朝を無難に乗り切り、その後の尾輿、守屋へとつなげていく。蘇我稲目は百済から伝えられた仏教を積極的に取り入れようとして神祇を担う物部氏に対抗したが、その政策は子である蘇我馬子に引き継がれ、最終的に丁未の乱において物部本宗家の守屋を討ち、その権力を確固たるものとした。

このように歴史を辿ってみると、乙巳の変で蝦夷・入鹿が討たれるまで続いた蘇我氏全盛時代は高麗による継体天皇擁立によって幕を開けたと言えるだろう。

(おわり)