2024年3月10日、いよいよ最終日。まずはホテルから車で10分ほどの小迫辻原遺跡へ。ここも2回目ですが、以前に来た時は広い台地のど真ん中に車を停めて、遺跡全体を眺めて帰ったのですが、あとで調べると端っこの方に説明板があることが分かって少し後悔したので、今回はその説明板を目指しました。

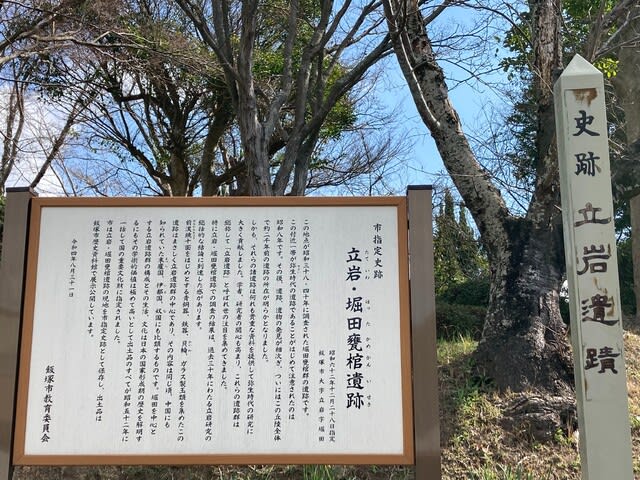

一面に見える黄色の花は朝霜が凍てついた菜の花です。弥生時代から古墳時代にかけての住居跡や墳墓などが発掘され、なかでも3基の環壕居館は日本最古の豪族居館跡と考えられています。安徳台遺跡もそうだったけど、防御などのために台地上に集落を形成するのはわかるとしても、水の調達が大変だったろうな、と思って調べてみると「史跡小迫辻原遺跡保存管理計画書」に「辻原台地上には湧水がないため灌漑用の水路がひかれている」と書いてありました。環濠集落や環濠建物が出ているので、どこかから水を引いてくる必要あるよな。

日田インターから高速に乗って一気に宇佐を目指します。途中、由布岳PAから由布岳を眺めてちょっとだけ観光気分。

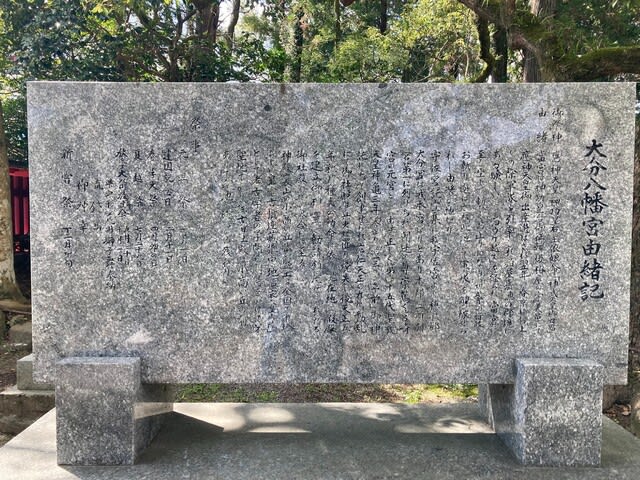

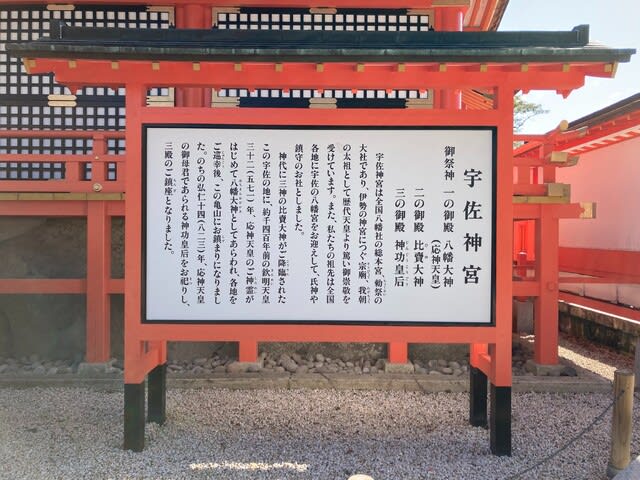

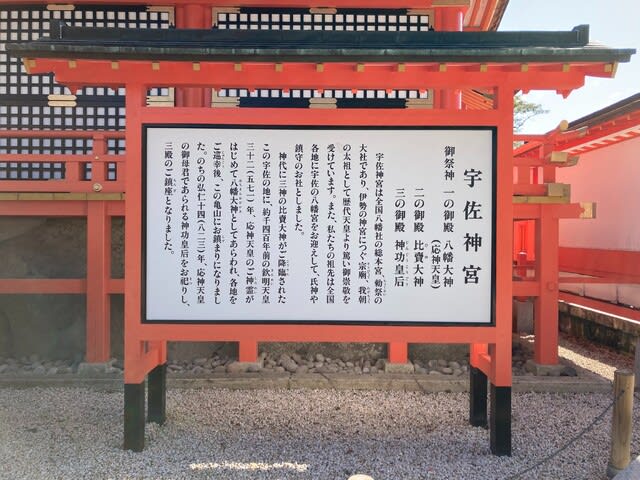

ほぼ予定通りに宇佐神宮に到着。ここは3回目になります。当初の計画では宇佐神宮に来る前に御許山の上にある大元神社を訪ねることにしていたのですが、どうやら車で近づくのが難しそうなのであきらめました。

宇佐神宮は謎の多い神社。邪馬台国宇佐説では上宮本殿のある亀山が卑弥呼の墓ということになっていますが、果たしてどうでしょうか。一之御殿に八幡大神(応神天皇)、二之御殿に比売大神、三之御殿に神功皇后がそれぞれ祀られます。只今は鎮座1300年を迎える令和7年の勅使奉幣祭に備えて改修中でした。

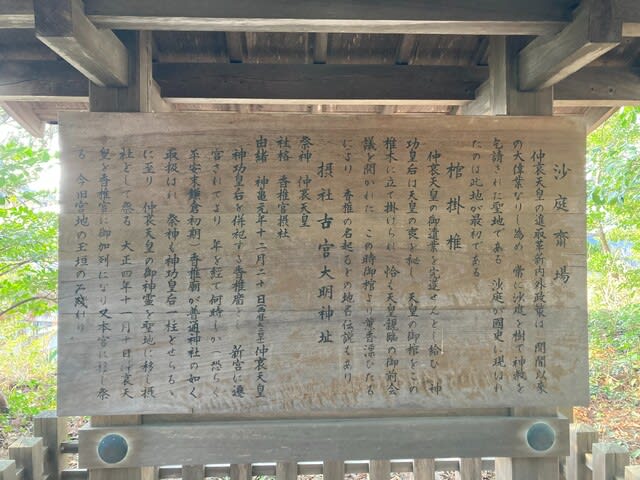

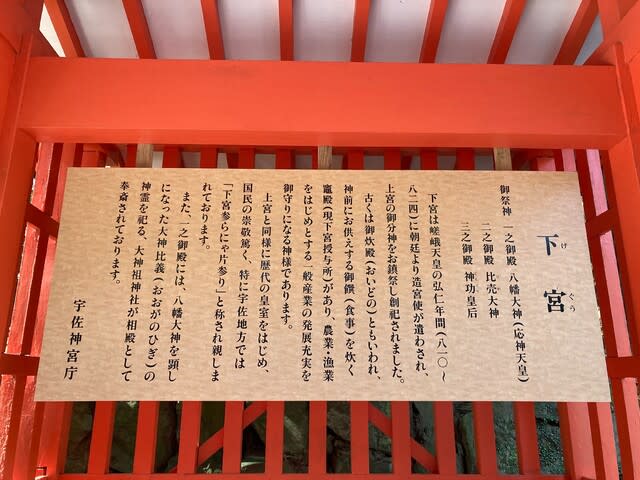

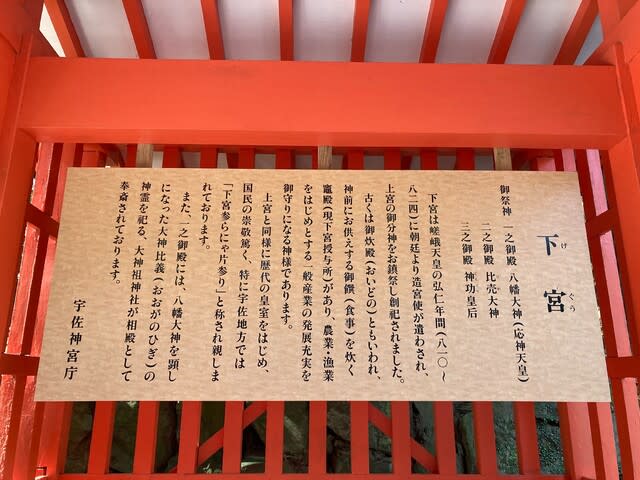

この上宮のすぐ下に下宮があり、祭神は上宮と同じ三神です。こんなすぐ近くに同じ祭神を祀るのはどうしてでしょうか。下の説明から考えるに、下宮にはもともと大和の大神神社の社家の生まれとされる大神比義(おおがひぎ)が祀られていたのではないでしょうか。欽明天皇のときに大和から宇佐に派遣され、宇佐の菱形池に現れた八幡大神を初めて見たとされる人物です。

神宮寺跡や一柱騰宮(あしひとつあがりのみや)跡、勅使が渡る呉橋など、広い境内をひと通り見て回ったあとは、参道の商店街でお土産を購入して次に向かいました。

次の目的地は宇佐風土記の丘。大分県立歴史博物館を見学して、すぐ横の赤塚古墳を見て、というコースですが急きょ、凶首塚古墳や百体神社に立ち寄ることにしました。大和朝廷は養老4年(720年)に九州の隼人を一斉に討伐。凶首塚古墳はその隼人の首が埋められていると伝えられます。そして隼人の霊を慰めるために宇佐神宮では放生会が行われ、その霊が百体神社に祀られることになりました。

勅使道がまっすぐに伸びた先に呉橋があります。まるで北海道でみるような真っすぐな道はちょっと感動でした。

寄り道のあとは風土記の丘へ。寄り道したことと博物館で少し時間を要してしまったので、風土記の丘に並ぶ古墳群(川部・高森古墳群)の見学をあきらめて赤塚古墳だけで我慢しました。

赤塚古墳は3世紀後半、九州最古の前方後円墳とされています。全長が57.5mほどでそれほど大きくないものの、畿内の椿井大塚山古墳やこのあと行くことにしている石塚山古墳と同笵の三角縁神獣鏡が出ており、大和と北部九州のつながりを考える上で重要な古墳です。また、3世紀後半は邪馬台国の時代でもあるので卑弥呼の墓と言われたことも。

後ろ髪を引かれる思いで次を目指します。次は京都郡みやこ町にある綾塚古墳と橘塚古墳です。ここも当初の予定になかったものの、北部九州の遺跡に詳しいメンバーのオススメがあったので行くことにしました。いやあ、行った甲斐がありました。

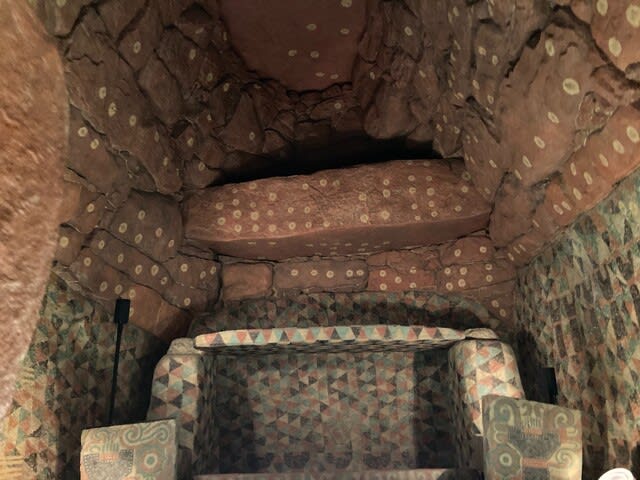

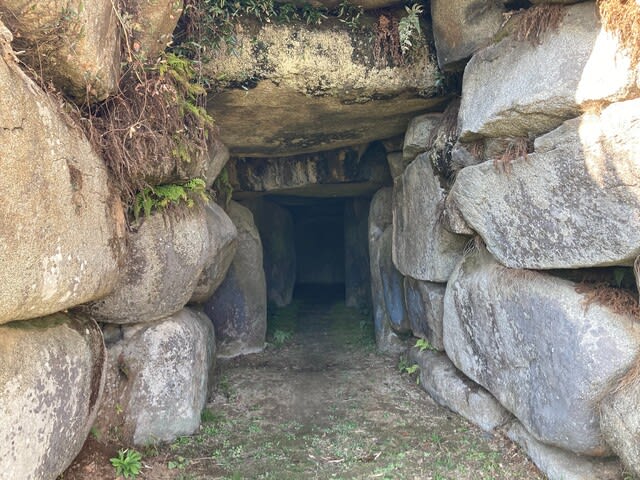

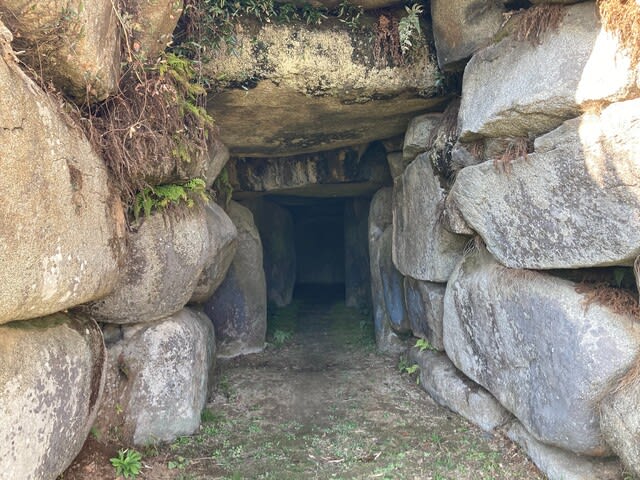

綾塚古墳は7世紀前半、直径40mの円墳。7世紀前半と言えば畿内では巨大古墳の築造がすでに終わっています。それなのにこの地ではこんなにデカい石を使った複室構造の巨大横穴式石室。東国でも古墳時代後期に巨大な前方後円墳が造られるなど、やはり大和から離れた地域では中央の動きが遅れて伝わるのか、それとも中央への従属意識が薄れて自立するようになっていったのか。

この説明板に登場するウイリアム・ガウランドは古墳研究の先駆者で「日本考古学の父」と呼ばれ、前方後円墳は円墳と方墳が合体したものであるとの説を唱えました。前方後円墳を勉強したときに知った名前にこんなところでお目にかかることになろうとは。

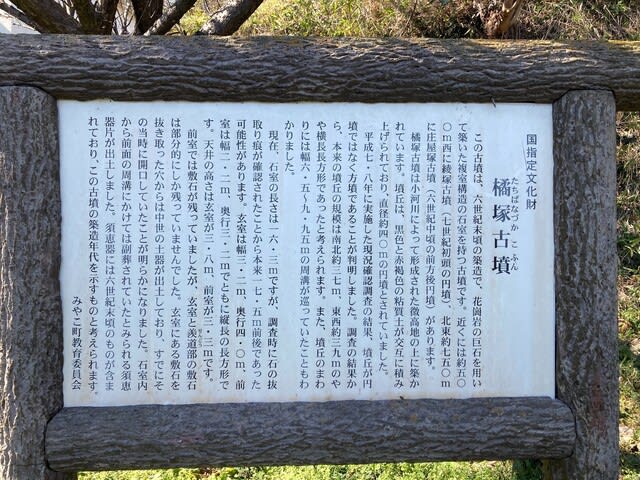

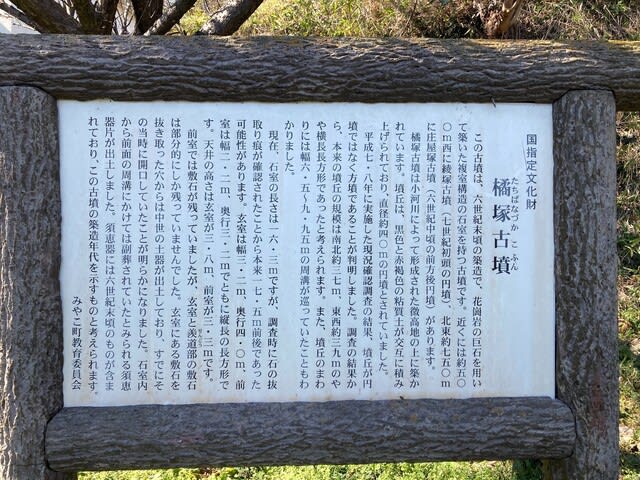

次は橘塚古墳。ここは小学校の敷地内にあるので入れないかもしれないと言いながら到着してみると、なんと校門が開いているではないですか。職員の方に了解を得ようとしてくれたものの誰もいない様子だったので、勝手ながら入らせていただきました。綾塚古墳よりも少し古い6世紀末、一辺が37〜39mの方墳で、こちらも巨石を使った複室構造の石室を持っています。飛鳥の石舞台を彷彿とさせます。綾塚古墳と橘塚古墳、来た甲斐がありました。

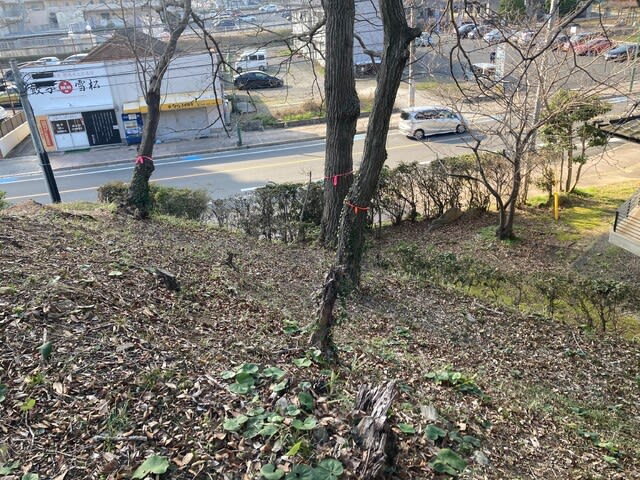

次はいよいよ3日間の最終目的地、出現期の前方後円墳とも言われる石塚山古墳。15分ほどで到着し、先に隣接する苅田町歴史資料館を見学します。舶載の三角縁神獣鏡7面や素環頭大刀などが出土していますが、この地を神域としていた宇原神社が社宝として所蔵しているため、残念ながら資料館には展示されていませんでした。現存する鏡は京都府の椿井大塚山古墳などの出土鏡と同笵とされています。

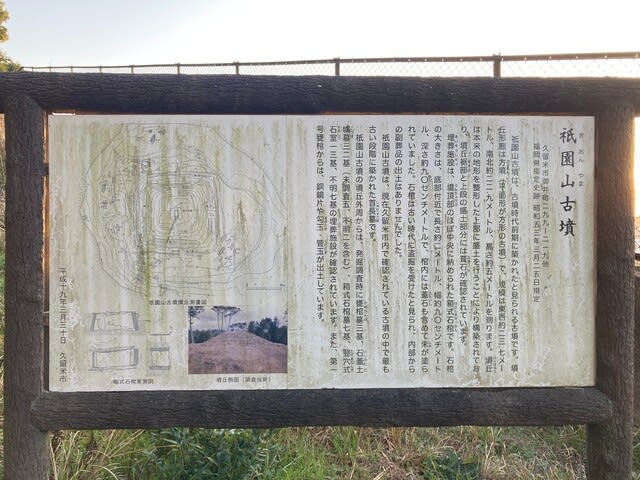

説明板に築造時期が書かれていませんが、もともと4世紀初めごろとされてきたのが、最近では年代を遡らせて3世紀中頃から後半を想定する考えが広がりつつあるそうです。

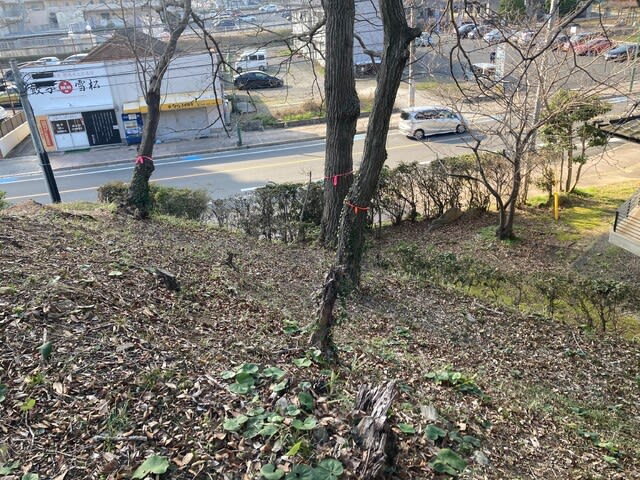

墳丘に登って周囲を歩いて全長130m、高さ10mを実感してきました。後円部の墳頂には竪穴式石室が出たと思われる場所が石で囲われ、墳丘は斜面を含めて一面に葺石が見られました。墳丘には浮殿神社が鎮座します。

これで予定した行程を完遂。小倉まで走ってレンタカーを返却、お茶してから小倉駅で解散です。とにかく事故なく無事に終われてホッとしたとともに、充実した旅の満足感に浸りながら新幹線で帰路につきました。次は丹後や吉備という案が出ているので、またまた企画に腕を振るいたいと思います。(おわり)

↓↓↓↓↓↓↓電子出版しました。ぜひご覧ください。

一面に見える黄色の花は朝霜が凍てついた菜の花です。弥生時代から古墳時代にかけての住居跡や墳墓などが発掘され、なかでも3基の環壕居館は日本最古の豪族居館跡と考えられています。安徳台遺跡もそうだったけど、防御などのために台地上に集落を形成するのはわかるとしても、水の調達が大変だったろうな、と思って調べてみると「史跡小迫辻原遺跡保存管理計画書」に「辻原台地上には湧水がないため灌漑用の水路がひかれている」と書いてありました。環濠集落や環濠建物が出ているので、どこかから水を引いてくる必要あるよな。

日田インターから高速に乗って一気に宇佐を目指します。途中、由布岳PAから由布岳を眺めてちょっとだけ観光気分。

ほぼ予定通りに宇佐神宮に到着。ここは3回目になります。当初の計画では宇佐神宮に来る前に御許山の上にある大元神社を訪ねることにしていたのですが、どうやら車で近づくのが難しそうなのであきらめました。

宇佐神宮は謎の多い神社。邪馬台国宇佐説では上宮本殿のある亀山が卑弥呼の墓ということになっていますが、果たしてどうでしょうか。一之御殿に八幡大神(応神天皇)、二之御殿に比売大神、三之御殿に神功皇后がそれぞれ祀られます。只今は鎮座1300年を迎える令和7年の勅使奉幣祭に備えて改修中でした。

この上宮のすぐ下に下宮があり、祭神は上宮と同じ三神です。こんなすぐ近くに同じ祭神を祀るのはどうしてでしょうか。下の説明から考えるに、下宮にはもともと大和の大神神社の社家の生まれとされる大神比義(おおがひぎ)が祀られていたのではないでしょうか。欽明天皇のときに大和から宇佐に派遣され、宇佐の菱形池に現れた八幡大神を初めて見たとされる人物です。

神宮寺跡や一柱騰宮(あしひとつあがりのみや)跡、勅使が渡る呉橋など、広い境内をひと通り見て回ったあとは、参道の商店街でお土産を購入して次に向かいました。

次の目的地は宇佐風土記の丘。大分県立歴史博物館を見学して、すぐ横の赤塚古墳を見て、というコースですが急きょ、凶首塚古墳や百体神社に立ち寄ることにしました。大和朝廷は養老4年(720年)に九州の隼人を一斉に討伐。凶首塚古墳はその隼人の首が埋められていると伝えられます。そして隼人の霊を慰めるために宇佐神宮では放生会が行われ、その霊が百体神社に祀られることになりました。

勅使道がまっすぐに伸びた先に呉橋があります。まるで北海道でみるような真っすぐな道はちょっと感動でした。

寄り道のあとは風土記の丘へ。寄り道したことと博物館で少し時間を要してしまったので、風土記の丘に並ぶ古墳群(川部・高森古墳群)の見学をあきらめて赤塚古墳だけで我慢しました。

赤塚古墳は3世紀後半、九州最古の前方後円墳とされています。全長が57.5mほどでそれほど大きくないものの、畿内の椿井大塚山古墳やこのあと行くことにしている石塚山古墳と同笵の三角縁神獣鏡が出ており、大和と北部九州のつながりを考える上で重要な古墳です。また、3世紀後半は邪馬台国の時代でもあるので卑弥呼の墓と言われたことも。

後ろ髪を引かれる思いで次を目指します。次は京都郡みやこ町にある綾塚古墳と橘塚古墳です。ここも当初の予定になかったものの、北部九州の遺跡に詳しいメンバーのオススメがあったので行くことにしました。いやあ、行った甲斐がありました。

綾塚古墳は7世紀前半、直径40mの円墳。7世紀前半と言えば畿内では巨大古墳の築造がすでに終わっています。それなのにこの地ではこんなにデカい石を使った複室構造の巨大横穴式石室。東国でも古墳時代後期に巨大な前方後円墳が造られるなど、やはり大和から離れた地域では中央の動きが遅れて伝わるのか、それとも中央への従属意識が薄れて自立するようになっていったのか。

この説明板に登場するウイリアム・ガウランドは古墳研究の先駆者で「日本考古学の父」と呼ばれ、前方後円墳は円墳と方墳が合体したものであるとの説を唱えました。前方後円墳を勉強したときに知った名前にこんなところでお目にかかることになろうとは。

次は橘塚古墳。ここは小学校の敷地内にあるので入れないかもしれないと言いながら到着してみると、なんと校門が開いているではないですか。職員の方に了解を得ようとしてくれたものの誰もいない様子だったので、勝手ながら入らせていただきました。綾塚古墳よりも少し古い6世紀末、一辺が37〜39mの方墳で、こちらも巨石を使った複室構造の石室を持っています。飛鳥の石舞台を彷彿とさせます。綾塚古墳と橘塚古墳、来た甲斐がありました。

次はいよいよ3日間の最終目的地、出現期の前方後円墳とも言われる石塚山古墳。15分ほどで到着し、先に隣接する苅田町歴史資料館を見学します。舶載の三角縁神獣鏡7面や素環頭大刀などが出土していますが、この地を神域としていた宇原神社が社宝として所蔵しているため、残念ながら資料館には展示されていませんでした。現存する鏡は京都府の椿井大塚山古墳などの出土鏡と同笵とされています。

説明板に築造時期が書かれていませんが、もともと4世紀初めごろとされてきたのが、最近では年代を遡らせて3世紀中頃から後半を想定する考えが広がりつつあるそうです。

墳丘に登って周囲を歩いて全長130m、高さ10mを実感してきました。後円部の墳頂には竪穴式石室が出たと思われる場所が石で囲われ、墳丘は斜面を含めて一面に葺石が見られました。墳丘には浮殿神社が鎮座します。

これで予定した行程を完遂。小倉まで走ってレンタカーを返却、お茶してから小倉駅で解散です。とにかく事故なく無事に終われてホッとしたとともに、充実した旅の満足感に浸りながら新幹線で帰路につきました。次は丹後や吉備という案が出ているので、またまた企画に腕を振るいたいと思います。(おわり)

↓↓↓↓↓↓↓電子出版しました。ぜひご覧ください。