2022年1月22日、寒さが和らいだ快晴のこの日、ワンコの散歩を兼ねて狭山池まで歩いてきました。自宅から狭山池まで3キロ、狭山池一周が2.8キロ、往復で計9キロほどの軽く汗ばむロングウォークとなりましたが、気持ちの良い散歩でした。

池の南側、西除川が流れ込むところにたまった砂を取り除くために池の水が抜かれていました。

池の北側にあるダムの手前にはまだまだ水が残っています。

堤防上からは大阪府と奈良県との境にある葛城連山が見渡せ、西側の堤防から二上山、葛城山、金剛山の山並みを臨むことができます。

狭山池は日本最古のダム式ため池とされ、以下のように日本書紀や古事記にも記載があります。

『日本書紀』崇神天皇62年7月2日の条

農、天下之大本也、民所恃以生也。今河內狹山埴田水少、是以、其國百姓怠於農於農事。其多開池溝、以寛民業。

農業は天下の大本である。人民が頼みとして生きるところである。今、河内の狭山の埴田には水が少ない。それでその国の農民は農業が出来ない。そこで沢山の池や水路を開発して、民の業を広めよう。

『古事記』垂仁天皇の段

印色入日子命者、作血沼池、又作狹山池、又作日下之高津池。

印色入日子命(いにしきいりひこ)は血沼池を作り、また狭山池を作り、また日下の高津池を作った。

大阪府南部の南河内や泉州地方にはため池がたくさんあります。瀬戸内式気候で雨が少なく、古代から灌漑に労を要した地域です。狭山池は1704年(宝永元年)に奈良盆地から大阪平野に流れ出す大和川が西に向かってまっすぐ大阪湾に流れるように付け替えられるまで、現在の大阪市域に至る80か村、約55,000石を灌漑していたそうです。

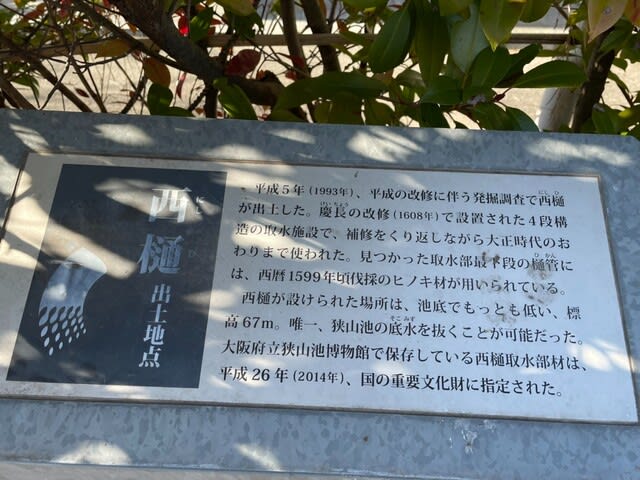

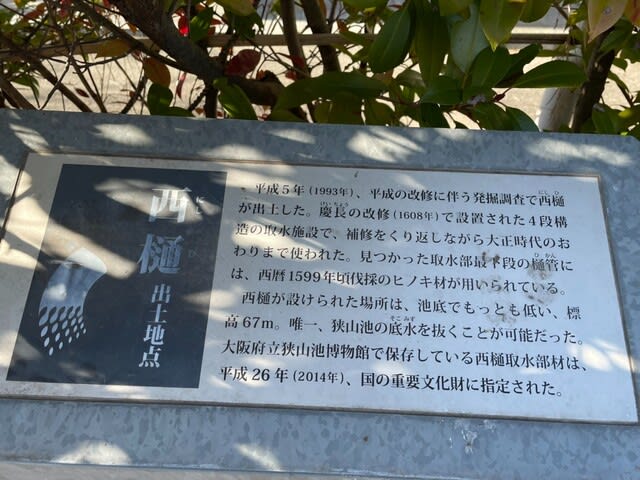

古来、何度も改修が重ねられ、最近では平成の大改修によって近代的な灌漑施設に生まれ変わると同時に池の周囲が公園として整備され、近隣住民の憩いの場となっています。

また、2001年に池の北側に狭山池博物館が開館し、改修の際に出土した灌漑用の施設や巨大な堤防断面剥ぎ取り標本などが展示され、狭山池の開発や維持運営の歴史、土木技術の発展などを学ぶことができます。

狭山博物館は10年ほど前に見学したのですが、それ以来行っていないので、機会を改めて行ってみようと思います。

↓↓↓↓↓↓↓電子出版しました。ぜひご覧ください。

池の南側、西除川が流れ込むところにたまった砂を取り除くために池の水が抜かれていました。

池の北側にあるダムの手前にはまだまだ水が残っています。

堤防上からは大阪府と奈良県との境にある葛城連山が見渡せ、西側の堤防から二上山、葛城山、金剛山の山並みを臨むことができます。

狭山池は日本最古のダム式ため池とされ、以下のように日本書紀や古事記にも記載があります。

『日本書紀』崇神天皇62年7月2日の条

農、天下之大本也、民所恃以生也。今河內狹山埴田水少、是以、其國百姓怠於農於農事。其多開池溝、以寛民業。

農業は天下の大本である。人民が頼みとして生きるところである。今、河内の狭山の埴田には水が少ない。それでその国の農民は農業が出来ない。そこで沢山の池や水路を開発して、民の業を広めよう。

『古事記』垂仁天皇の段

印色入日子命者、作血沼池、又作狹山池、又作日下之高津池。

印色入日子命(いにしきいりひこ)は血沼池を作り、また狭山池を作り、また日下の高津池を作った。

大阪府南部の南河内や泉州地方にはため池がたくさんあります。瀬戸内式気候で雨が少なく、古代から灌漑に労を要した地域です。狭山池は1704年(宝永元年)に奈良盆地から大阪平野に流れ出す大和川が西に向かってまっすぐ大阪湾に流れるように付け替えられるまで、現在の大阪市域に至る80か村、約55,000石を灌漑していたそうです。

古来、何度も改修が重ねられ、最近では平成の大改修によって近代的な灌漑施設に生まれ変わると同時に池の周囲が公園として整備され、近隣住民の憩いの場となっています。

また、2001年に池の北側に狭山池博物館が開館し、改修の際に出土した灌漑用の施設や巨大な堤防断面剥ぎ取り標本などが展示され、狭山池の開発や維持運営の歴史、土木技術の発展などを学ぶことができます。

狭山博物館は10年ほど前に見学したのですが、それ以来行っていないので、機会を改めて行ってみようと思います。

↓↓↓↓↓↓↓電子出版しました。ぜひご覧ください。