2021年1月、結婚前に奥さんと行った奈良の壺阪寺を35年ぶりに訪ねた帰りに立ち寄った市尾宮塚古墳と市尾墓山古墳。いずれも近鉄吉野線の市尾駅からすぐ近くにあって、宮塚古墳は小さな山の頂上に、一方の墓山古墳は田園に囲まれた平地に築かれています。

まずは宮塚古墳から。古墳のある小山の上には天満神社が鎮座しているので麓の鳥居をくぐって参道を登っていきます。

階段を登りきった目の前に神社の社殿が見えるのですが、肝心の古墳が見当たりません。よくあるパターンの古墳の上に神社か、と思いながら社殿の裏側に回ったり、向う側の山すそへ降りて行ったりしてみたものの、それらしい盛り上がりが見つかりません。少し不安な気持ちでネットで検索してみると、社殿の右手の奥に墳丘があることがわかりました。

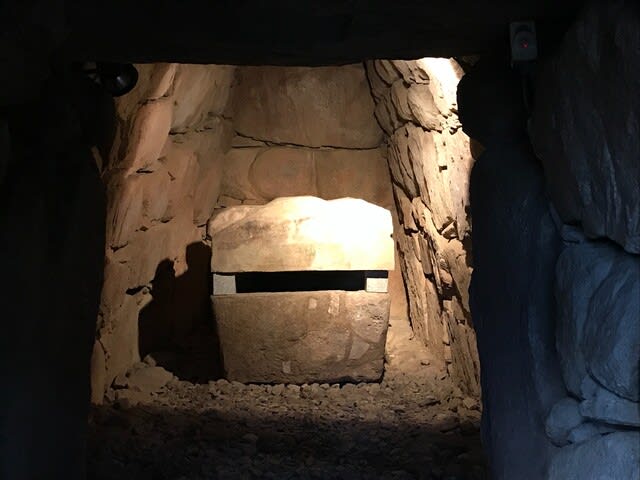

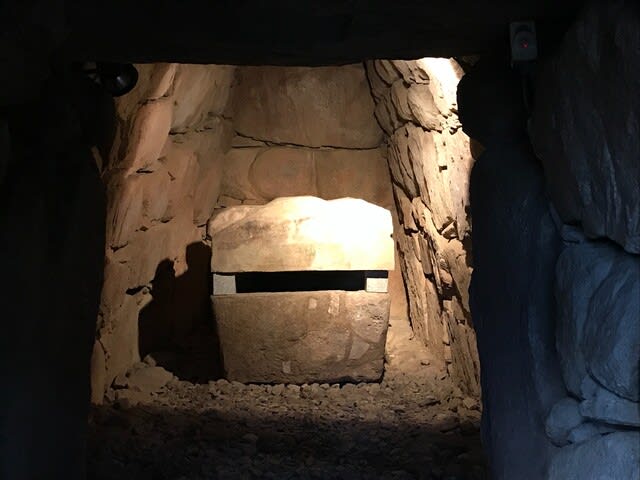

この林の中を少し下ると説明板が立っていて、なんと石室が見えているではありませんか。

市尾宮塚古墳は6世紀中頃の築造、全長44メートルの前方後円墳で、後円部は直径が23メートルで高さが7メートルとあります。この横穴式石室は後円部にあって開口部が北側を向いていて、くり抜き式の家形石棺がそのまま安置されています。金銅製の太刀、馬具、鈴、耳環、鉄製の小札、鉄鏃、水晶やガラス製の玉などが出土したそうです。

石室のある後円部に上って前方部を見下ろしてみましたが、前方部の先端部分がいまひとつよくわかりませんでした。

こちらは前方部左手から後円部を見た様子です。

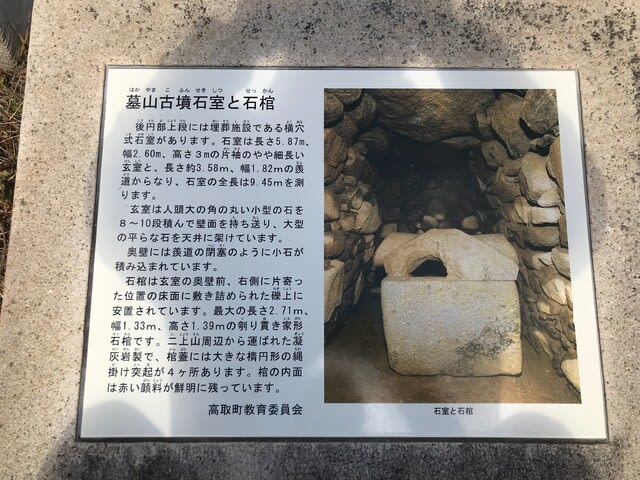

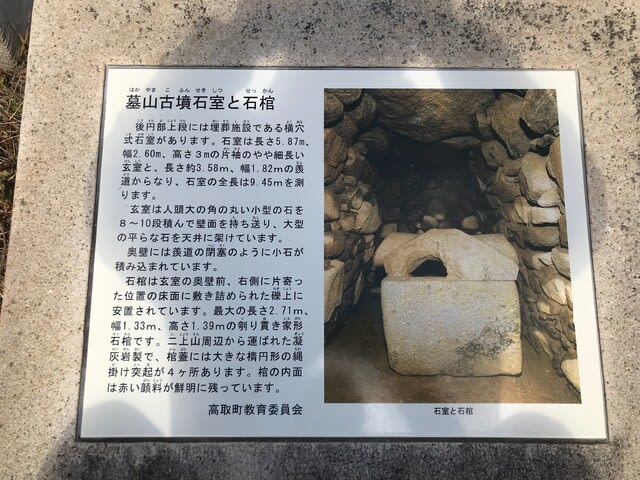

さて次は墓山古墳です。こちらは国指定史跡でご覧の通り、きれいに整備されています。

6世紀初め頃の築造とされる前方後円墳で、全長が70メートル、二段築成で高さが10メートルとあります。宮塚古墳同様に後円部の横穴式石室にくり抜き式の家形石棺が確認され、武器、馬具、玉類などが副葬されていました。テラス部には埴輪が並べられ、周濠から鳥・笠・石見型などの木製品が出ています。

後円部に上る階段を上ると石室入口と思われるところに扉があったのですが、残念ながらしっかり施錠されていて内部を見ることはできませんでした。高取町のサイトには、石室にコケやカビが発生したので公開を中止していると書いてありました。

後円部に上るとシートが被せられていました。おそらく石室の保存施設を修復しているのでしょう。後ろを振り返ると一段と高い前方部がそびえていました(ちょっと大げさですが)。

左右に造り出しがありました。

墳丘の傾斜がかなりきついです。

奥さんが撮ってくれました。

飛鳥から紀ノ川に抜ける紀路(きじ)は巨勢路とも呼ばれ、巨勢氏の本貫地を通過する古代の官道です。紀ノ川を下って瀬戸内海へ出れば海路で朝鮮半島や中国へ通じていることから、この二つの古墳がある高取町域には渡来系の人々が多く居住したとのことです。宮塚古墳、墓山古墳ともに6世紀の古墳時代における巨勢氏の首長墓であったと考えられます。

ちなみに、35年ぶりの壺阪寺は寂れていて、入山料を取るようになっていたので境外から眺めるだけにしました。思わず撮った今回唯一の一枚、帰宅してアルバムを見ると偶然にも同じところから撮った写真がありました。

↓↓↓↓↓↓↓電子出版しました。ぜひご覧ください。

まずは宮塚古墳から。古墳のある小山の上には天満神社が鎮座しているので麓の鳥居をくぐって参道を登っていきます。

階段を登りきった目の前に神社の社殿が見えるのですが、肝心の古墳が見当たりません。よくあるパターンの古墳の上に神社か、と思いながら社殿の裏側に回ったり、向う側の山すそへ降りて行ったりしてみたものの、それらしい盛り上がりが見つかりません。少し不安な気持ちでネットで検索してみると、社殿の右手の奥に墳丘があることがわかりました。

この林の中を少し下ると説明板が立っていて、なんと石室が見えているではありませんか。

市尾宮塚古墳は6世紀中頃の築造、全長44メートルの前方後円墳で、後円部は直径が23メートルで高さが7メートルとあります。この横穴式石室は後円部にあって開口部が北側を向いていて、くり抜き式の家形石棺がそのまま安置されています。金銅製の太刀、馬具、鈴、耳環、鉄製の小札、鉄鏃、水晶やガラス製の玉などが出土したそうです。

石室のある後円部に上って前方部を見下ろしてみましたが、前方部の先端部分がいまひとつよくわかりませんでした。

こちらは前方部左手から後円部を見た様子です。

さて次は墓山古墳です。こちらは国指定史跡でご覧の通り、きれいに整備されています。

6世紀初め頃の築造とされる前方後円墳で、全長が70メートル、二段築成で高さが10メートルとあります。宮塚古墳同様に後円部の横穴式石室にくり抜き式の家形石棺が確認され、武器、馬具、玉類などが副葬されていました。テラス部には埴輪が並べられ、周濠から鳥・笠・石見型などの木製品が出ています。

後円部に上る階段を上ると石室入口と思われるところに扉があったのですが、残念ながらしっかり施錠されていて内部を見ることはできませんでした。高取町のサイトには、石室にコケやカビが発生したので公開を中止していると書いてありました。

後円部に上るとシートが被せられていました。おそらく石室の保存施設を修復しているのでしょう。後ろを振り返ると一段と高い前方部がそびえていました(ちょっと大げさですが)。

左右に造り出しがありました。

墳丘の傾斜がかなりきついです。

奥さんが撮ってくれました。

飛鳥から紀ノ川に抜ける紀路(きじ)は巨勢路とも呼ばれ、巨勢氏の本貫地を通過する古代の官道です。紀ノ川を下って瀬戸内海へ出れば海路で朝鮮半島や中国へ通じていることから、この二つの古墳がある高取町域には渡来系の人々が多く居住したとのことです。宮塚古墳、墓山古墳ともに6世紀の古墳時代における巨勢氏の首長墓であったと考えられます。

ちなみに、35年ぶりの壺阪寺は寂れていて、入山料を取るようになっていたので境外から眺めるだけにしました。思わず撮った今回唯一の一枚、帰宅してアルバムを見ると偶然にも同じところから撮った写真がありました。

↓↓↓↓↓↓↓電子出版しました。ぜひご覧ください。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます