11/9/2021

不登校増加の背景の1つが「コロナ禍」です。15年間、中学校教員を務めてきた方は、学校現場で、子どもたちの異変を感じているそうです。

これほど不安定な子どもたちを見たことがない

「この一年間、学校は大きく揺れました。コロナの影響で学校は3カ月間の一斉休校。自宅ですごすあいだも、子どもたちは不安だったと思います。もちろん学校が開けてからは、もっとたいへんでした。部活がなくなり、修学旅行がなくなり、学校行事がなくなる。そのなかには『一生に一度だ』と子どもが楽しみにしていた行事や大会もあります。それらのことごとくがなくなった。気がつけば、子どもたちのなかには無力感が漂っていました。『がんばっても発揮できる場がない』と思ったのでしょう。

長年、学校で勤めていますが、ここまで不安感で揺れる子どもたちを見たことがありません。コロナ禍のストレスが、言葉にならないまま、モヤモヤとした気持ちを抱えているのでしょう。しかも、昨年から今年にかけて状況は悪くなっています。今回の調査は『昨年度の不登校』の結果だそうですが、今年度の不登校の数はもっと増えているはずです」(中学校教員)

直接、コロナに感染することだけではなく、感染拡大に伴って授業や学校行事の日程が変わることが大きな要因になっていました。教員は「不安を抱えた子どもたちの心に寄り添い、耳を傾け、笑顔で接していくことが必要」だと強く訴えていました。

臨床心理士・緒方広海さんも教員と同様の問題認識を感じていました。「学校自体がバタバタしていて、子どもからも大人からも混乱する声を聞いた」と。今日は登校日なのか、休校なのか、分散登校なのか、リモート授業なのか。学校のあり方は親の仕事にも影響をしますから、混乱は全国で生じていたようです。

早すぎる勉強のペースに

コロナ禍の影響のもう一つが「勉強のペース」です。教育学者・内田良さんは「勉強のペース」を心配のひとつに挙げていました。

教育学者・内田良さん(撮影者提供)

「昨年の春ごろには、『今年の子どもたちは9月入学にしないか』という話がありました。予定より2カ月も授業が遅れたらリカバリーが難しいので、思い切って『9月入学にしてしまおう』という案でした。

ところが、学校が始まるとそんな授業ペースを不安視する声は一掃されました。とても不思議でした。もしかしたら部活や行事を削る一方で、宿題を増やし、授業数を増やし、授業のピッチを上げる。こうした対応で表面上の遅れだけを取り繕ってしまったのではないでしょうか。これらは、子どもたちにとって強い負荷がある日常だったと思います」(教育学者・内田良)

内田良さんの指摘を裏付ける話があります。ある中学生は、昨年の6月にこんな話をしてくれました。

「休校が明けてから授業のペースはすごく早くなりました。コロナが始まる前は、授業1コマで、教科書の2ページ分ずつぐらい進んでいたのが、いまは6ページぐらい。3倍ぐらいのスピードで授業が進む。先生もすごく焦っている感じで、いつも授業は早口でした。短時間でやったから全然、頭にも入っていないし、つらかったです」(中学2年生・女性)

学力は「理解する」という積み重ねで上がっていきます。急ピッチの授業では理解しきれず、後々の学力低下につながることがあります。コロナ禍で突然の学力低下に苦しみ、不登校になった女子中学生もいました。彼女はまじめに勉強をするタイプだったため、「成績不振の理由がわからなかった」と語っていました。これもまたコロナ禍の見えない影響のひとつでしょう。

コロナ禍で学校行事に変更があり、授業ペースに変化があったこと、大人から見ればたいしたことがないと思うかもしれません。しかし、子どもたちからは苦しんできた声をたくさん聞きました。不登校増加の背景には、こうしたコロナ禍の影響があったと考えられます。

生きづらさを感じる年齢が低くなりつつある

もう一つの背景が「生きづらさの低年齢化」 です。

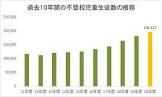

不登校のなかでも「小学生の不登校」は年々、増えています。しかも直近5年間で倍増するなど増加のペースも早いのです。また不登校の数がどれだけ増えたかという「増加数」でも中学生を上回りました。昨年度、不登校だった小学生は前年比で1万人増、中学生では4855人増。増加数で小学生が中学生を上回ったのは1966年以降でも3度しかありません。

福島県会津若松市でフリースクールを開き、不登校の子を支えている江川和弥さん (寺子屋方丈舎)は、現場で「生きづらさの低年齢化」を感じているそうです。

フリースクール「寺子屋方丈舎」を運営する江川和弥さん(『不登校新聞』撮影)

「これまで『生きづらさを抱える子ども』は、思春期に入った中高生の問題だと思われていました。ところが小学生でも、同級生や教師との人間関係、学校生活のなかで生きづらさを感じる子が増えています。それが小学生の不登校増であり、子どもの自殺増にまでつながっている背景です。

また、小学生たちは直感的に学校を拒否します。『なんかいやだ』『とにかく行きたくない』など、大人からすれば不充分だと感じる理由でしょう。ゆえに大人は理解に苦しんで『怠けたいだけでは』『ゲームのせいでは』と思ってしまいがちです。

しかし、子どもから話を聞くと、先生からのいじめを受けていたり、同級生間でトラブルを抱えていたり、さまざまな理由がありました。いま課題なのは小学生の不登校ではなく、私たち大人の『理解する力』のほうではないでしょうか」(寺子屋方丈舎・江川和弥さん)

居場所不足が大人の働き方にも

増加する不登校について、求められている解決策を最後に紹介したいと思います。

現在の学校の仕組みを考えると、不登校が一定数以上いるのは、ごく自然なことです。文科省も「不登校の子ども本人には非がない」(『不登校新聞』2017年)という認識を示しています。

一方で日本は学校中心の教育制度のため、不登校だと苦労が強いられます。いま不登校になった子は、なんらかの事情があって学校で傷つけられた結果でしょう。これは苦しいことであり、解決されるべきことです。これ以上、多くの子どもが傷つかないためにも、以下の2つの課題にまず取り組むべきです。

1つ目の課題は「居場所不足」です。

フリースクールネモ(千葉県)のメンバーが水族館で学んでいるようす(ネモ提供)

子どもが不登校になっても、通わせられる場が近くにないと、親はたいへんな思いをします。とくに小学生低学年の場合は、子どもに留守番も頼めません。

不登校の「受け皿」が充実していないこと、つまり居場所不足は親の働きづらさや苦しさにもつながっています。フリースクールは全国に500以上あると言われていますが、不登校の増加に対応できるほど広がってはいません。フリースクールを運営している江川和弥さんは「民間と教育行政が連携して、不登校の子たちの居場所不足を解決していく必要がある」と語っていました。

オンライン授業の整備で選択肢を

2つ目の課題は「オンライン授業の未整備」です。学校へ行けない子は感染者や不登校の子だけではありません。自然災害や病気でも行けない子たちがいます。教育学者・内田良さんは「子どもの学び方は『通う』だけではなく、もしもの場合を考えてオンライン授業の整備が必要です」と語っていました。

将来的には、学校に通うこと、オンラインで学ぶこと、フリースクールで学ぶことなど、いろんな学び方を子どもが行き来できるような仕組みが求められています。こうした多様な選択肢を認めた場合、学校の出席はどうやって取ればいいのか。出席がとれなければ卒業資格はどうなるのか。学習評価は誰がどうするのか。いろんな混乱が生じそうです。

しかし「出席」に頼った教育制度をやめてしまえばいいのです。現在のICT技術を使えば、そんなに難しいことではありません。諸外国でも例は多数あります。「出席」に頼った教育制度でなければ、「不登校」という概念そのものがなくなるでしょう。よって不登校で苦しむ人もぐっと減ります。そんなことも議論の1つに挙げてみるべきだと考えています。

※令和2年度「児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査」より