Question Poolの読み込みから勉強は始まりますが、構文はさして難しくはありませんが

主語が長かったりすると、「あれっ?何を質問してるの?」となることがありました。

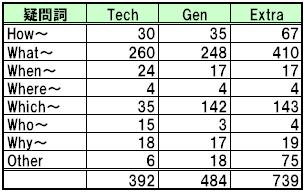

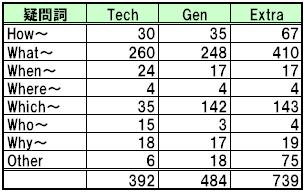

勉強途中に、暇つぶし(と言うか現実逃避)に問題文をマクロで抽出して傾向から

何か見えてこないか試してみました。

結論、役立ちそうな情報は何も見えてはきませんでした(笑)

圧倒的に"What~?"の問題文が多いことだけは判ります。四択なので"Which~?"かと

思いきや意外と少ないです。

Whichで多いのは

Which of the following ○○・・・・・「○○は次の内どれか?」

大半は、What is the ○○・・・・・「○○とは何か?」で、意味や目的やどうすべきか

などを問う問題です。

Element-4は、問題文が長く複雑な文章が増えますが、先頭が疑問詞でなくても

後半で疑問詞で問う問題や

In Figure E6-1, what is the ○○の様な別図表を指示する問題となります。

あとは使われている英単語は、折角の機会なので英語の勉強もしましょう、と言うことで

簡易単語メモでも作っておくと、気分が盛り上がります。

自分のアホ加減を晒すようですが、私が作った簡易メモは下記でした。

(サボってメモしていない単語もあります)

abbreviation 略語

accomplish やり遂げる、果たす

accountable 責任ある

accuracy 精度

allow 許す、認める

Approximately だいたい、おおよそ

at its disposal 自由に使える

at right angles 直角に

attenuation 減衰、希薄化

Auxiliary 補助の(補助局)

Balanced modulator 平衡変調器

benefit 恩恵、利点

candidate 志願者

cipher 暗号

circumstance 事情、状況、環境

comply 従う、承諾する

consumption 消費

conventional 従来の

cure 治療する、直す

corrode 腐食

deceptive ごまかした、うその

declare(declaration ) 定義する、宣言、申告

designate 指名する、任命する

detector 検波器

determine 決定する、限定する

diameter 直径

diminish 減少する

disaster 天災、災害

discriminator (周波数)弁別器

disqualify 資格を奪う、失格する

disrupt 遮断させる、分裂させる

distort ひずむ、ゆがむ

distress 困窮、遭難

efficiency 効率

eligible 適任の、望ましい

eliminate 除去する

ellipse 楕円

evaluation 評価

exclude 除外する

expose(exposure) (危険に)さらす、さらすこと

Ground Fault Circuit Interrupter 漏電遮断器

grante 承諾する、認める

inadvertently 不注意に、うっかりと

incandescent 白熱

indecent and obscene 下品でわいせつな

involves 含む、巻き込む、伴う

ionosphere 電離層

lethal 致命的な、致死的な

obscure 不明瞭な、曖昧な

obtain 手に入れる

omnidirectional 無指向性の

opposite 反対の、逆の

participate 加わる、関係する

permissible 許される、差し支えない

permitte 許可する

perpendicular 垂直

predict 予測する

prepare 準備する

prevent 妨げる、防ぐ

privilege 特典、を与える

prohibite 禁じる

recognized 認める、認可する

rectifier 整流器

reduce 削減

reimburse 補償する、払い戻す

represent 表示する、意味する

require 要求する、要する

resolve 解決する

resonant(resonance) 共振

respect (尊敬)考慮、関係

responsible 責任ある

restriction 制限、限定

revoke 取り消す

RMS(Root Mean Square value) 実効値

saturation 飽和

soil 土壌

sufficient 十分な、能力ある

tissue 組織(細胞)

usually 通常の

velocity 速度

vestigial 残留

volatile 揮発性

whine 鳴き声、唸り音