■【経営知識】 管理会計02-01-1 2 管理会計を正しく理解する 管理の基本理念とは

管理会計を学んだことのある人は多いと思います。

ところが、理屈ばかりで、今ひとつ面白みがない「学問」であると感じた人も多いでしょう。

ビジネスパーソンは、管理会計を学問と捉えるよりも「経営実務のための経営思想」と捉えてみてはいかがでしょうか?

ますます、わからなくなった!?

と、お感じの方は、ぜひ、当ブログを参考にしてみて下さい。

■ 02 管理会計を正しく理解する

「管理会計」という言葉は、ビジネス管理の世界ではしばしば用いられますが、必ずしも統一的に理解されているわけではありません。

理論面から発達してきた管理会計と、ビジネス現場での管理会計とではとらえ方が異なっています。

ここでは、現場に役立つ管理会計のための基本知識を整理してみました。

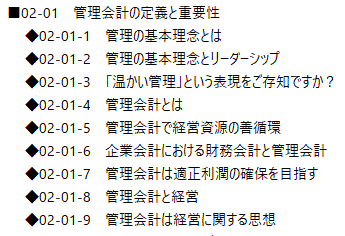

■02-01 管理会計の定義と重要性

まず管理会計とは何か、なぜ管理会計が必要なのか、ビジネスの現場でその重要性を理解すると共に、実践活動にどのように活かせるのかを感じ取ってください。

「管理会計は、理屈っぽくて学者の言葉遊びだ」とさえ言われるほど、毛嫌いされる側面を持っています。

しかし、研究のための学問というよりは、ビジネスパーソンに不可欠なスキルなのです。

【 注 】 予告なく変更となることもあります

◆02-01-1 管理の基本理念とは

「管理とは?」という話をしますと、学生でもありますまいに、いまさら「管理とは」でもあるまいとお感じの方も多いでしょう。

管理会計というと、多くのビジネスパーソンは「何か面倒臭そう」と及び腰になったり、「理論より実践だろう」と逃げ腰になったりするようです。背景には、「管理」という言葉の持つ響きが影響しているように思えます。

「管理」という言葉には、「管理社会」「管理されている」というような「管理」という言葉の使われ方では、マイナスのイメージであったり、冷たい感じがしたりするかではないでしょうか。

管理職といえば、「部下の尻をたたいて、会社のノルマを達成するために必死に働く人」といったイメージがどこかにあります。しかし、管理職の本来の役割は、部下に会社の理念や方針をキチンと理解させ、実現の方策として戦略や戦術を管理職自身の考え方として整理して、部下を通してそれを実現していくことです。

管理職として部下に効率良く動いて“いただく”ために、自分の経験や知恵・知識を駆使して、アドバイスしたり支援したりして部下の自主性を引き出します。

ときには指示・命令を発したりして、部下の自主性を引き出します。

また関連部署との連携や経営体などとのコミュニケーションを図って、「仕事をしやすい環境作り」を準備します。

1 管理とは

出典:

あたたかい管理のための管理会計の教科書

(秀和システム 今井信行著)

【 書籍紹介 】

■ “真”の管理会計とは何かを初心に戻って見直してみましょう

管理会計は、私たちに「気付きの機会」を与えてくれる魔法の力を持っています。たとえば、需要予測をして、売上計画を立案したり、営業部門の課題抽出に使ったりなど、管理会計は現場の実務にとても役立ちます。

一方で、「管理会計は理屈っぽい」「実務とかけ離れている」などと敬遠されがちです。その背景には、管理会計関連書の多くがアカデミックな著者による執筆だからです。経営というのは、泥臭い部分が多いので、現場で苦労している経営者・管理職や担当者の求めているものとは異なるところが多いのです。

筆者は、40余年もの長きにわたって経営コンサルタントとして現場に密着してきました。従来の管理会計がバランススコアカードとか損益分岐点分析とかという経営手法の横割り的な目次構成でしたが、本書は、そのメリットを活かし、かつ利用者が求めている縦割り的な利用法をマトリックスに組み合わせたコンセプトで書かれています。

また、経営コンサルタント団体として最も歴史と伝統のある「日本経営士協会」による、日本を代表する会計学の権威者が培ってきたノウハウを継承して、昨今の経営現場に即する形に管理会計を焼き直しました。その結果、従来の管理会計とは「別物」といえるほど、現場に則した管理会計書になりました。

本書は、「営業・マーケティング編」として記述されていますが、営業職だけではなく、ICTや経営企画などの現場でも役立つ管理会計のノウハウと、自分の仕事に生かす方法を解説した「きょうか書(教科書+強化書)」です。管理会計で「なにができるのか」「どのように取り組むべきなのか」を興味のある項目から調べましょう!

目次

第1章 管理会計を正しく理解する

第2章 需要予測で売上計画を立案

第3章 社内データを活用した顧客戦略に管理会計を活かす

第4章 商品戦略、地域戦略に管理会計を活かす

第5章 市場戦略に管理会計を活かす

第6章 温かい管理に管理会計を活かす

第7章 温かいプロセス管理ができる営業設備

第8章 管理会計で営業力を向上させる

定価:1,800円(+税) A5判/ページ数 359ページ

■ 著者プロフィール

アメリカで経営学、マーケティングを学び、日本の商社で事務機器、印刷機器の輸出入業務や新製品開発と市場導入などを担当。ニューヨーク駐在所長、アメリカ法人役員などを歴任後、経営コンサルタントとして独立。パソコン揺籃期から中堅・中小企業のパソコン活用の啓蒙、ICT活用による経営戦略の指導など、国内のみならずグローバルなコンサルティング活動を展開。現在、日本のコンサルタントの地位向上、若手育成に力を注ぎ、日本経営士協会会長他、各種の要職に携わってきました。

ソフトバンク「営業管理職のためのパソコンノウハウ」、秀和システム「ロジカル・シンキングがよ~くわかる本」「クリティカル・シンキングがよ~くわかる本(秀和システム 今井信行著)」、アメリカ・マグローヒル社「アメリカにとって今が対日進出のチャンス」など、著書や論文・寄稿・講演など多数。

日本経営士協会は、戦後復興期に当時の通産省や産業界の勧奨を受け、日本公認会計士協会と母体を同じくする、日本で最初にできた経営コンサルタント団体です。

経営に関する相談・診断・指導・調査・企画・教育訓練および管理について、経営者をコンサルティングし支援する人やそれを目指す人を育成しています。

日本経営士協会は、「プロ集団+コンサルタント育成」の集団で、1951年に産声をあげ、1953年に第一号「経営士・経営士補」を誕生させ、その活動を通して社会貢献をし続けています。(http://www.jmca.or.jp)

■ 本書のご購入

本書は、紀伊國屋書店をはじめ、その他の書店等でご購入いただけます。

【 注 】

1送付先5冊以上のまとめ買いされる場合には、特別なメリットで、前払いの上ご購入いただけます。誠に勝手ながら送付先が分散して、5冊未満の送付先がある場合には、お手数でもその分につきましては書店にてご購入されるか、上記料金適用で、送料を別途追加してお申し込み下さい。(特別なメリットまとめ買い締切:2018/12/20)

なお、お申し込みは、メールにてコンタクトをお願いします。