源氏物語ゆかりの地

平安宮朝堂院大極殿跡

平安宮は大内裏とも称し、国政・儀式・年中行事などを行う宮殿や諸官衙(かんが・役所建物)と天皇に関わる生活空間からなり、今日の東京の皇居と霞が関界隈に点在する役所を合わせたようなものである。その規模は南北約1.4㎞、東西約1.2㎞あり、周囲は築地や壖地(ぜんち・犬走)・隍(ほり・濠)で厳重に囲み、14の門があった。

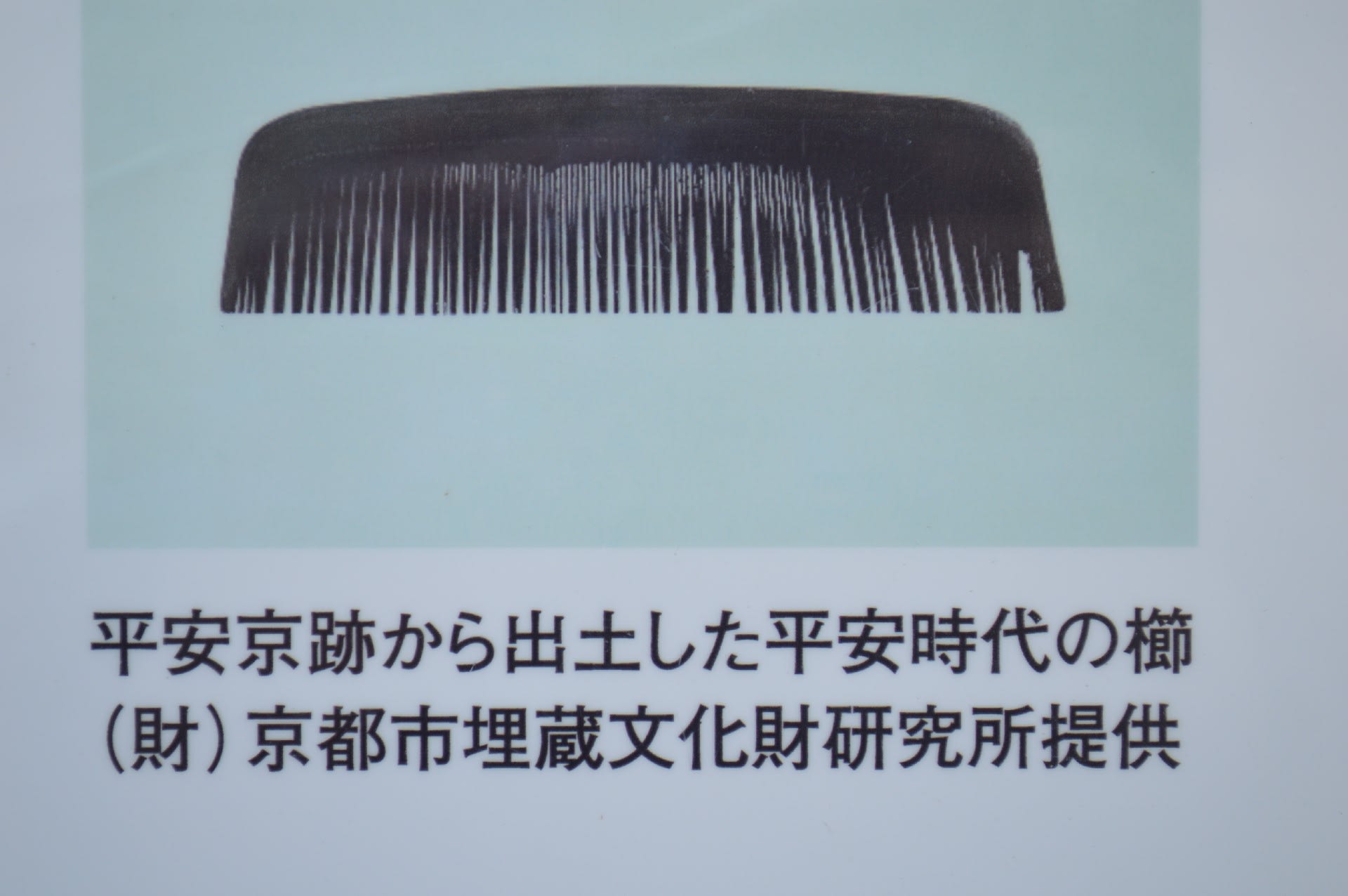

平安宮の正門の朱雀門を入ると応天門をもつ朝堂院(八省院・はっしょういん)があり、この正殿が大極殿である。東西9間、南北2間の母屋の四面に庇をもち、四周に朱欄をめぐらせ、屋根は緑釉瓦で縁取られ、大棟には一対の鴟尾(しび)がのる平安宮最大の建物である。床は塼敷き(せんじ)で母屋中央に玉座の高御座が置かれる。斎宮が伊勢下向に際して、大極殿において天皇から「別れの御櫛」を額に挿してもらうが、『源氏物語』「賢木(さかき)でも朱雀帝が斎宮(後の秋好中宮・あきこのむちゅうぐう)に別れの御櫛を挿す描写がある。

大極殿は、安元3年(1177)の大火後は再建されず、大極殿での儀式は内裏の紫宸殿へ移った。朝堂院の西には饗宴施設である豊楽院(ぶらくいん)、北東には天皇の居所である内裏がある。そのほか平安宮内には、二官八省をはじめとする政治を掌る官衙が建ち並び、内裏の西には宴松原と呼ぶ空閑地があった。大極殿の発掘調査では、南辺と東軒廊跡、昭慶門に取り付く東側回廊跡の凝灰岩の基壇石などが検出され、その成果から現在の「大極殿遺蹟の碑」は、大極殿の北にあった昭慶門の西側回廊の上に立っていることが判明している。

平成20年3月 京都市

源氏物語 関連 ⇒ 源氏物語の遺跡 40ヶ所

下の地図のユーザー地図 の囲みをクリックすると 付近の記事が探せます