平安京左京北辺三坊六町 内膳町遺跡

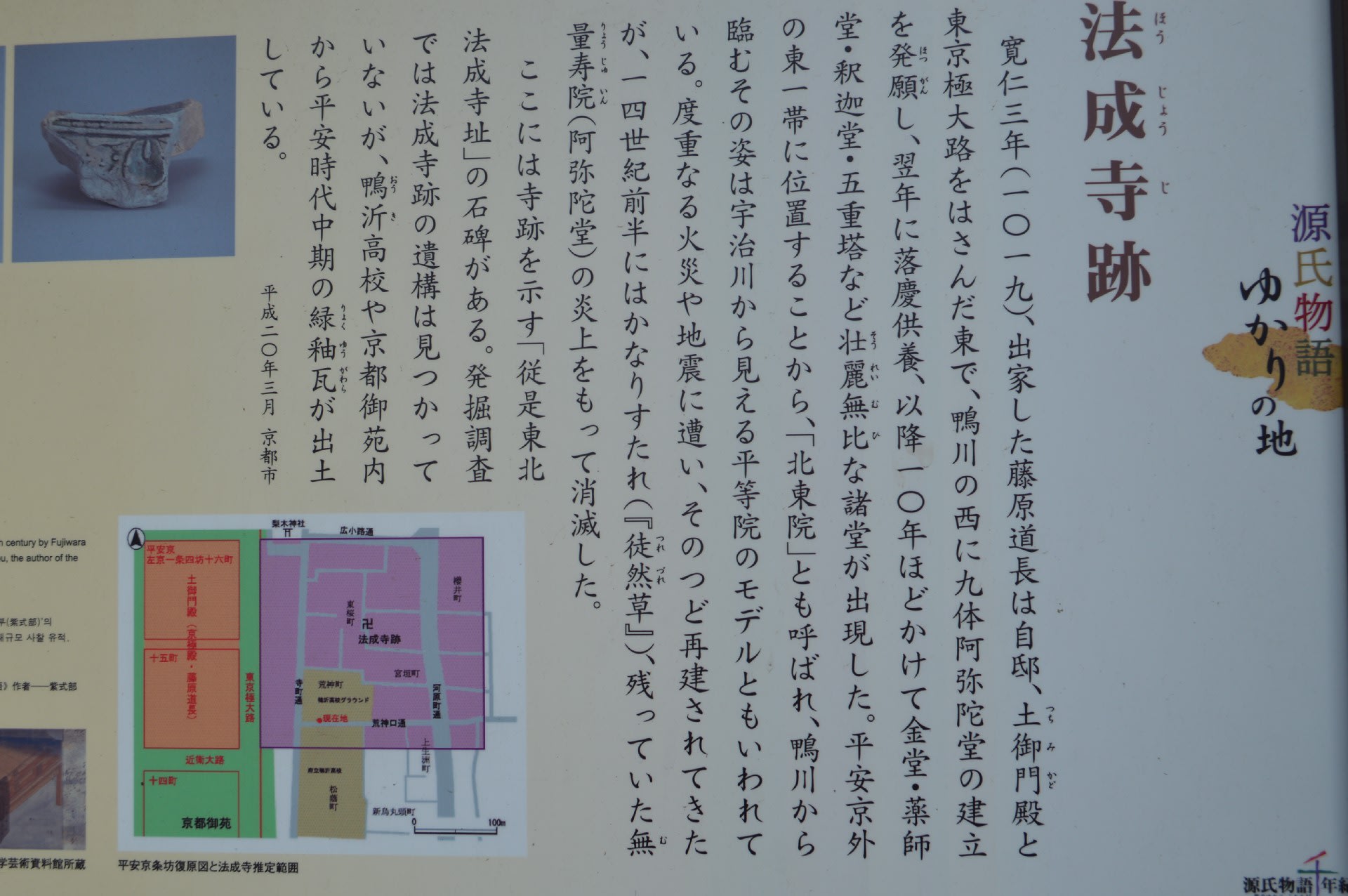

当マンション建設地は、縄文晩期から弥生時代の集落跡である内膳町遺跡及び、平安京北辺三坊六町跡に該当する。平安時代この地には天皇の食事の調理などを司る内膳司の厨町が存在した。平安中期にはすでにこの内膳町は廃絶し、富裕な受領であった前安芸守藤原資良(すけよし)の邸宅があった。中世には「清浄華院(しょうじょうけいん)」が観応2年(1351)に移転し、桃山時代に現在地(京都御苑の東側)へさらに移転する。その後は大名の邸宅が営まれた時代があった。

今回の調査では平安京造営にかかわる様子の一部が明らかとなった。条坊遺構(土御門大路)に先行する北東から南西に斜行する溝と、それを廃絶し埋めた後に成立する土御門大路の一部、平安時代の池が見つかっている。

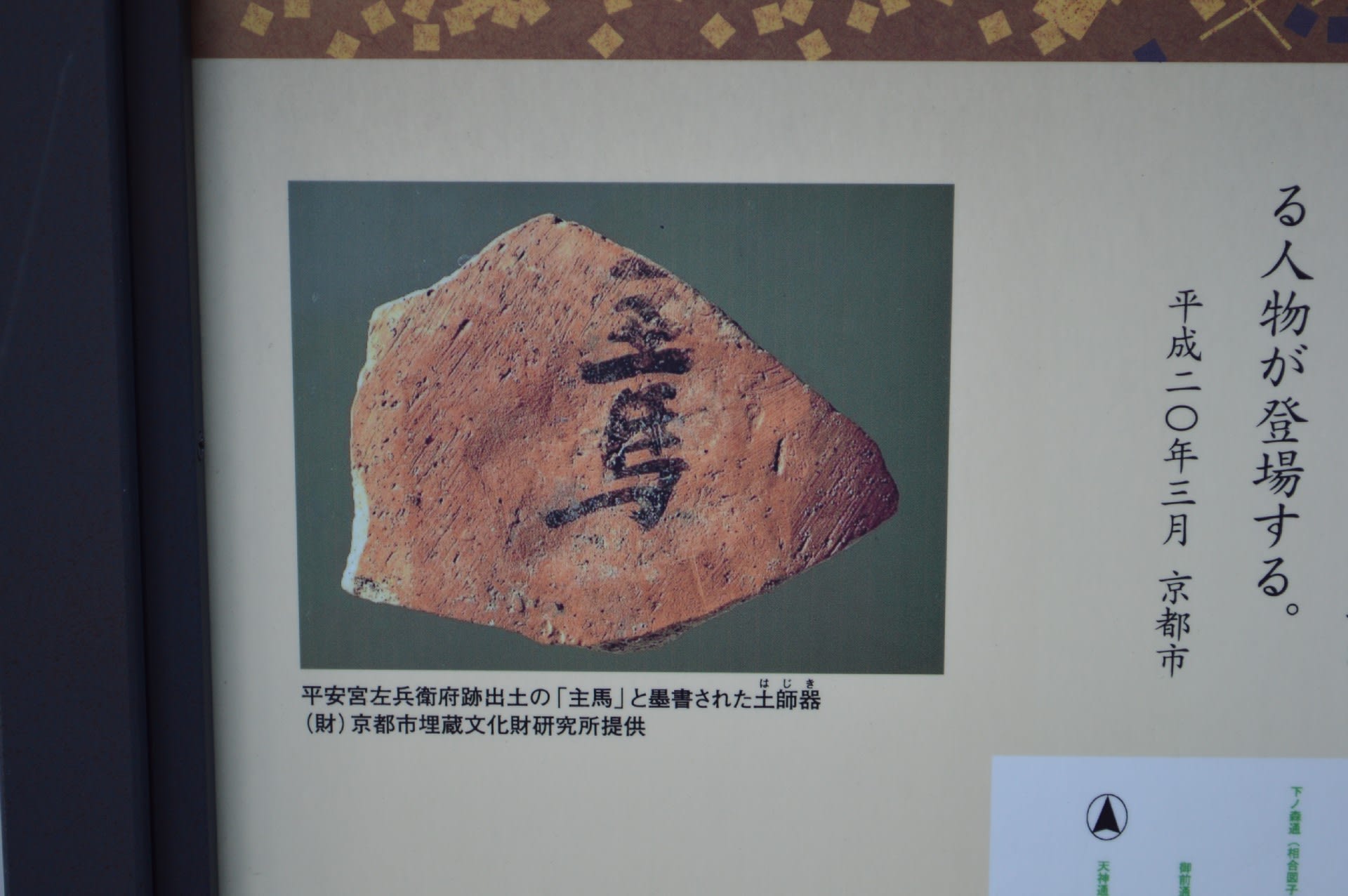

斜行溝には平安京初期の土器が含まれており、平安京施行当初に物資を運ぶ運河として利用されたものとも考えられる。土御門大路は物資の搬入後に運河を埋めて作られたものと見られ路面からも平安京初期の土器が出土しており、平安京造営の様子の一端を見ることが出来た。この地が私領化されるとともに庭園が整備されたと考えられ、鎌倉時代の前半にはこの地は完全に埋まっている。

中世の遺構(柱穴や土壙)もある程度認められ、清浄華院関係の遺構と考えられる。桃山時代には聚楽第が整備されるとともに大名屋敷が設けられ、金箔の瓦を屋根に乗せて威容をほこったものとものと思われる。当調査地で出土した「橘」文の主は五奉行の一人であった前田玄以(1539~1602)の可能性が高い。

関連 ⇒ 平安京ゆかりの地 66ヶ所

下の地図のユーザー地図 の囲みをクリックすると 付近の記事が探せます