境内より一段高い所、石垣の上に建てられている。

向かって右の大きな石碑には、つぎのように彫られている。

「 埼玉県指定史跡

萬葉遺蹟 占肩之鹿見塚

埼玉県知事 大沢雄一書 」

石碑の裏には碑文が刻まれている。

以前記録したはずだが、見つからない。

その代りではないが、右手の木の陰には石碑の説明板がある。

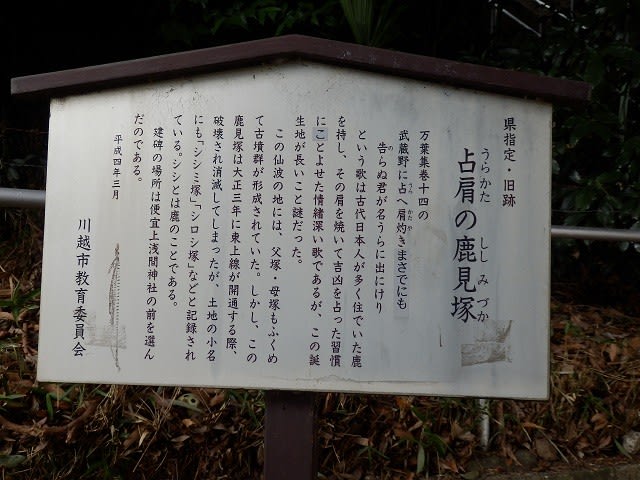

「県指定・旧跡 占肩の鹿見塚(うらかたのししみづか)

万葉集巻十四の

武蔵野に占へ肩灼きまさでにも

告らぬ君が名うらに出にけり 」

という歌の誕生地が、ここだと書いてある。

いま、その真偽は問わない。

もう一つの小さい方の石碑には、「仙波町略史」とある。

碑文はそれほど長くはない。

「 題字 川越市長 伊藤泰吉書

仙波は仙波郷であり 其の東端は往古に入江でありしと

伝え地名に仙波と称された また台地に上代の古墳遺跡が

あって父塚母塚鹿見塚等がある 鎌倉時代には村山党

の高家が仙波氏と稱して此の処の堀ノ内に居館し永く領知

した 江戸時代には川越城附であり また寛文元年に仙波

東照宮の御神領地となった 天保年間の郷帳に石高八百

四十三石余と記され 更に新田も開拓があり発展を見て

いる 明治十一年の頃 仙波河岸がつくられ舟運の便も拓け

河岸街道が開設された、大正十一年十二月一日仙波村は川

越町と合併し県下で最初の市制施行地と発達した

畑地耕地整理 昭和四年六月八日起工

赤間川新堀割 昭和十三年五月竣工

川越市文化財保護委員 岸 傳平 撰文 」

この中にも「父塚・母塚・鹿見塚」の名が記されている。