科学大好き!アイラブサイエンス! 最近気になる科学情報を、くわしく調べやさしく解説!毎日5分!読むだけで、みるみる科学がわかる!

最近気になる科学情報を、くわしく調べやさしく解説!毎日5分!読むだけで、みるみる科学がわかる!

止まらない感染拡大

一時は治まるかに思えた、宮崎県の口蹄疫。6月10日には発生地から50kmも離れた、鹿児島県との県境都城市に発生が確認された。

鹿児島県との県境は、全国でも有数の大畜産地帯。県境では「通行止め」の交通規制を行っている。口蹄疫を巡っては、1997年に台湾で封じ込めに失敗し、1ヶ月で500万頭近くの豚が処分され、養豚産業は崩壊したと言われている。

また、2001年にはイギリスで牛や羊の間で流行し、600万頭以上が処分され、被害額は1兆円に上ったという。口蹄疫のもたらす被害の大きさを考えると、一刻も早く感染の拡大を抑え、ウイルスを根絶することが求められる。

専門家の話では鳥が家畜の餌をついばむときにウイルスも運んでいる可能性を指摘。だとするならば、未殺処分113,853頭(6/10時点)もいる現状で拡大を止めるのは不可能に近い。宮崎県、東国原知事はどうしているだろう?知事のブログ記事と、ニュースから現状を追ってみた。

50km離れた都城市になぜ?

本当にショックだった。報告を聞いたとき、一瞬、背筋が凍る思いがした。

昨日、都城市(高崎町)に新たな疑似患畜が確認された。ここは鹿児島県との県境で、児湯地区から南西に約50㎞離れた場所である。信じられない。疫学上、どんな問題があったのか?

都城を始めとする西諸・北諸・お隣の鹿児島県曽於市・大隅地区等は、日本有数の大畜産地帯である(都城市だけで牛豚合わせて約48万頭)。

ここにもし拡大したら、九州の畜産・産業は壊滅的打撃である。九州だけでは無い。日本の畜産にとっても大打撃であろう。

とにかく、この農場での封じ込めを第一に考え、殺処分は迅速に今日の午前2時20分に終えた。家畜(牛・208頭)の埋却は本日午後3時に終了。

加えて、周囲の・人・モノ等の移動を禁止し、通行止めや人・車両・物品等の徹底した消毒等、迅速な対応を講じている。

今日は、県議会一般質問の予定であったが、執行部への負担軽減という意味で、議会から配慮を頂き、一般質問は無くなった。感謝を申し上げたい。

本日、篠原新農水副大臣が、国の対策本部の現地本部長として着任された。国におかれては、今後も、これまで以上に万全の対策を講ずるようお願い申し上げたい。

現在、新たに都城で発生している。その対応も含め、とにかく一日も早い終息に向け、農家さん・地域住民・国・地元自治体・農業団体・関係各位・県民の皆様等々、正に県民総力戦で、力を合わせて、全力で取り組んで行かなければならない。

関係各位におかれましては、長丁場の戦いになっておりますが、どうか気を緩めることなく万全の防疫措置をお願い申し上げます。

昨日の殺処分は2,806頭。全体の殺処分対象頭数272,485頭。殺処分完了158,632頭、未殺処分113,853頭。(2010-06-10 東国原英夫知事ブログ)

鳥がウイルスを運ぶ?

宮崎県の口蹄疫問題。厳しい防疫体制を取っているにもかかわらず、全県規模に汚染が拡大しつつある。都城市で牛3頭の感染が確認されたのに続いて、6月10日にはこれまで発生がなかった日向市と宮崎市でも牛と豚に感染の疑いが出てきた。

新たに牛3頭に感染の疑いがでた日向市。隣接する都農町や川南町などで感染の家畜が見つかって以来、防疫作業を実施し51日間発生がなかっただけに、対策本部の関係者は「残念だ」と肩を落とした。日向市では、遺伝子検査の結果を待たずに24時間以内に340頭余りの牛を殺処分するという。

ワクチン接種や殺処分のほか、家畜の移動禁止や殺菌など防疫作業を行っているのに、なぜ出口が見えてこないのか。専門家は鳥が発生地域の家畜のエサ場でウイルスを付け、他の地域に飛んで行ってばらまいていると見ている。

川南町周辺にはまだ殺処分されていない感染家畜が3万頭も残されており、これらのエサ場に鳥が飛来しウイルスを運んでいく可能性もある。

また、専門家は紫外線はウイルスを殺す効果があるが、梅雨入りで日照が減ると感染が広がるおそれがあると指摘する。

「ヨーロッパでもドーバー海峡を越えたり、今回の宮崎県も大陸から海を越えて入ってきたともいわれているわけですから、それに比べると狭い宮崎県の範囲で感染しても不思議ではないよね」と言う。県境を越えて、鹿児島、熊本などへの拡大防止が急務である。(J-CASTニュース 2010/6/11)

口蹄疫とは何か?

口蹄疫(FMD)は、家畜の伝染病のひとつ。偶蹄目(豚、牛、水牛、山羊、羊、鹿、猪、カモシカ、など蹄が二つに割れている動物)およびハリネズミ、ゾウなどが感染する、口蹄疫ウイルスによる感染症。

日本では家畜伝染病予防法において法定伝染病に指定されており、対象動物は家畜伝染病予防法により牛、めん羊、山羊、豚が指定されているほか(家畜伝染病予防法2条)、同施行令で水牛、しか、いのししが追加指定されている(家畜伝染病予防法施行令1条)。国際獣疫事務局(OIE)リスト疾病に指定されている。

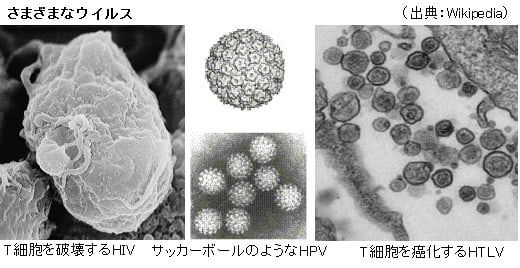

病原体は、口蹄疫を引き起こす口蹄疫ウイルス。ウイルスの直径は21~25ナノメートル。

ピコルナウイルス科(Picornaviridae) アフトウイルス属(Aphtovirus)の口蹄疫ウイルス(foot-and-mouth disease virus, FMDV)によって発生する。ただ単に「アフトウイルス」と言えば口蹄疫ウイルスを指す。アメリカ合衆国では Hoofs and mouth disease とも呼ばれることがある。

ラブドウイルス科(Rhabdovirideae) ベシクロウイルス属(Vesiculovirus)の水胞性口炎ウイルス(vesicular stomatitis virus, VSV)による水胞性口炎も口蹄疫に酷似した症状を示し、牛丘疹性口炎とともに類症鑑別が必要とされる。

1898年、ドイツの医学者フリードリヒ・レフラーとポール・フロッシュにより病原体が突き止められ、細菌より小さいことが確かめられた。これが、初めて確認された濾過性病原体=細胞内寄生体の一つである。

口蹄疫ウイルスは、大きく分けてO型、A型、C型、SAT-1型、SAT-2型、SAT-3型、Asia-1型の7タイプに分類される。そして各タイプはさらに複数のサブタイプに分けられる。

口蹄疫の症状

病理的にはウイルス血症を起こし、外見的には発熱、元気消失、多量のよだれなどが見られ、舌や口中、蹄(ひづめ)の付け根などの皮膚の軟らかい部位に水疱が形成され、それが破裂して傷口になる。「口蹄疫」という病名はこれに由来する。但し、水疱が形成されないケースも報告されている。

水疱が破裂した際の傷の痛み(細菌によるその後の二次感染も含む)で摂食や歩行が阻害され、体力を消耗する。幼畜の場合、致死率が50パーセントに達する場合もあるが、成畜では数パーセントである。しかし上の症状に伴い乳収量や産肉量が減少するため、畜産業に対しては大きな打撃となる。

農水省による 公式症状

突然40~41℃の発熱、元気消失に陥ると同時に多量のよだれがみられ、口、蹄、乳 頭等に水疱(水ぶくれ)を形成し、足を引きずる症状が見られる。

参考HP Wikipedia「口蹄疫」・宮崎県東国原知事「そのまんま日記」

←One Click please

←One Click please

最近気になる科学情報を、ピックアップ!わずか1分見るだけで、科学がわかる!

最近気になる科学情報を、ピックアップ!わずか1分見るだけで、科学がわかる!