2002年10月13日(日)

ジューダス・プリースト「ステンド・クラス」(EPIC/SONY ESCA 5212 )

(1)EXCITER (2)WHITE HEAT, RED HOT (3)BETTER BY YOU, BETTER THAN ME (4)STAINED CLASS (5)INVADER (6)SAINTS IN HELL (7)SAVAGE (8)BEYOND THE REALM OF DEATH (9)HEROES END

"メタル・ゴッド"ことジューダス・プリースト、四枚目のアルバム。78年リリース。

70年ころ結成、74年にインディーズ・レーベルのGULLよりアルバム「Rocka Rolla」にてデビューした彼ら、3作目よりメジャーのCBSと契約、トップ・バンドへの仲間入りを果たした。

これは、そんな彼らの、「至高のヘヴィ・メタル・バンド」としての評価を決定づけた、快心の一作だ。

まずは、シングル・ヒットともなった(1)から。

性急なレス・ビンクスのドラム・ソロから、いきなり"疾走"が始まる。ハイ・スピード、ハイ・テンションなジューダス・プリースト・ワールドがのっけから全開だ。

ロブ・ハルフォードの金切り声ヴォーカルが耳に突き刺さり、イアン・ヒルのベースが唸りを上げ、K・K・ダウニングとグレン・ティプトンの双頭ギタリストが挑発的なフレーズを繰り出す。

ふたりが奏でる絶妙なハーモニーは、ギター・シンフォニーのごとし。

そして、圧巻なのはやはり、人間の限界を超え、まさに「神」の領域に迫った、ハルフォードの超絶高音シャウト。

完璧な演奏テクニック、緻密に計算され、構築されたメロディ、そしてアレンジ。もう、文句のつけようがない。

歌詞は、「エキサイター」なる異教の救世主を待ち望む、世紀末思想とゆーか、最後の審判待望論みたいなもの。(テキトーな解説でゴメン。)

例によって、おなじみの「背徳」「背教」そして「暴虐」といったバンド・イメージを、愚直なまでに貫き通しているのもほほえましい。

全力疾走のナンバー、(1)に続く(2)は、ミドル・ファスト・テンポのナンバー。

これまた、「世紀末救世主伝説」(北斗の拳かい!?)みたいな歌詞がけっこう笑えますが。本人たちはいたってマジに演っておりますんで、そこんとこヨロシク。

筆者の私見では、およそハード・ロック/ヘヴィ・メタルの流れとして、リズム重視型のZEP派と、メロディ重視型のパープル派のふたつがあると思っとるのですが、彼らのサウンドは、どちらかといえば後者に属するものだといえそう。

前作の「SIN AFTER SIN(背信の門)」ではロジャー・グローヴァーをプロデューサーに迎えたくらいなので、納得いただけると思うが、彼らの音は常にメロディの美しさ、わかりやすさを重要視していて、それがヘヴィ・メタ・マニアに限らず、さまざまなタイプのリスナーより広く支持を集めた理由でもあると思う。

この(2)も、超高音で歌われるサビのメロディがなんとも印象的。途中までは「ン?パープルのパクりっぽくない?」と思わせるが、そこで見事にジューダスらしいオリジナリティを獲得している。

(3)もシングル・カットされたミディアム・テンポのナンバー。

愁いを感じさせるマイナーのメロディがいい感じ。

歌詞は(1)、(2)にくらべると、もうちょい象徴的でわかりづらい。筆者の愚考では、殉教者(イエス?)の視点から書かれた、民を哀れむ歌か? よくわからん。

ま、そんなところは余りこだわらず、きめ細かいサウンドを楽しむだけでもええと思いますが。

タイトル・チューンの(4)は、ZEPの「アキレス最後の戦い」に代表される、典型的へヴィ・メタルといえそうなビート・パターンの曲。

ツイン・ギターならではの厚みのあるサウンドが実にカッコよろしい。

歌詞は、人間の「堕落」について語ったもの。やたら大仰な表現は、読みようによっちゃギャグっぽく感じられるかも知れませんが、茶化さずに彼らの世界に没頭してみませう。

LPではA面最後にあたる(5)は、タイトル通り、異星からの侵略者、そしてそれに立ち向かわんとする人々がテーマ。

歌詞内容はいかにも紋切り型ではあるが、その曲構成は実に新鮮でスリルに満ちたものだ。

左右へ自由に飛び回るギター・プレイ(たぶんティプトン)もなかなかグー。

後半トップの(6)は、ハルフォードのキンキン声がフル稼働のナンバー。重心の低いミディアム・ビートに乗って、吼えまくる。

同じシャウターでも、先輩格のイアン・ギランはいかにも「重たい」パンチを繰り出すタイプなのに比べ、ハルフォードはより「鋭く、突き刺す」ようなパンチで勝負してくる。

(7)は、物質文明を武器とする「現代人」こそ野蛮人にほかならないと喝破する、ミディアム・ファスト・ナンバー。

耳をつんざくばかりの咆哮が、まさにわれらのうちなる「野性」を呼び起こす。これぞ、アタマでなく生身のカラダを直撃する音楽の野獣、ヘヴィ・メタルの醍醐味だろう。

静かなアコギのイントロから始まり、一転、激しいシャウトの嵐を浴びせるのは、マイナー調の(8)。

メロディアスさと、超ハードな演奏が見事に合体、完璧な様式美を打立てている。

このトラック、泣きのギターも素晴らしいので、ギタリストなら要チェックでっせ。

さて、ラストの(9)であるが、実はこれがちょっといわくつきのナンバー。

CX系テレビ番組の「アンビリーバボー」でも紹介されたエピソードなのだが、この曲、サブリミナルな「仕掛け」があったらしい。

ときは1985年12月、米国ネバダ州リノでの事件。18才と20才のふたりの青年が、この曲をいたく気に入って繰り返し聴いているうちに、突然、口々に「DO IT!(やっちまえ)」と叫んで家を飛び出し、近くの教会に飛び込んで、銃で自殺をこころみたというのだ。

ふたりのうち、ひとりは即死、残るひとりも一命は取りとめたものの、三年後に死亡。

生き残った方のひとりの証言から、彼らが自殺に駆り立てられたのは、この「ヒーローズ・エンド」の中に、逆回転で録音された「DO IT!(やっちまえ)」と いうサブリミナル・メッセージがあったためとされ、バンドとレコード会社を相手取っての訴訟にまで発展した。

もちろん、因果関係を立証することなど不可能で、ジューダス側は無罪となった。

が、いかにも彼らなら、意図的にそういうメッセージを入れそうだな、という感じはするね。

というのは、この曲の救いのないペシミスティックな歌詞、アルバム中でもずばぬけて暗い曲調は、いかにも聴き手に自殺をけしかけているようだからある。

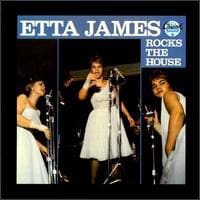

さらにいえば、ジャケット写真も気になる。いかにも、「ピストル自殺」を暗示するかのようなヴィジュアルではなかろうか。

というわけで、筆者もこの曲だけは繰り返して聴くのを避けておるのよ。ある日突然、衝動的に自殺しちゃったら、ヤだもんね(笑)。

<独断評価>★★★☆