今日は早春の寿長生の郷・番外編です。

寿長生の郷恒例のひな人形展(今年は2024/2/4~3/26)。

立春に始まり、旧暦ひな祭り直前の週末まで開催されています。

去年はさらっと見ただけですが、今年はがっつりと写真を撮ってきました。

場所は寿長生の郷のお菓子売り場横のホール。

廊下にはいつも素敵なお花が生けられています。

右奥に見えているのがトップの内裏雛です。

突き当りには五人囃子。なかなか可愛いですよね。

ここから先、沢山五人囃子が出てきますので、違いにご注目~

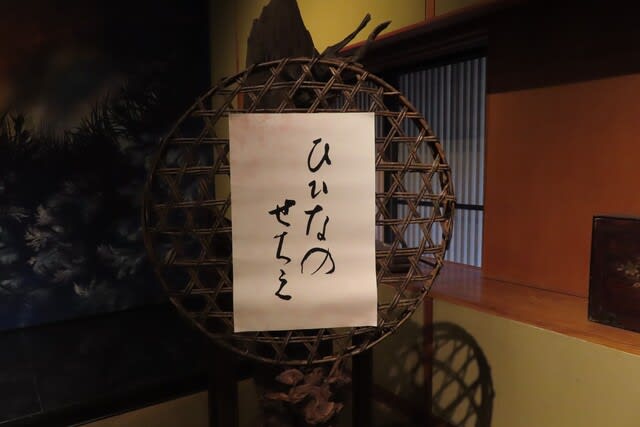

さて、ホールにはいるとそこが「ひいなのせちえ」会場です。

こんな感じで壁際と中央に古い雛人形が沢山飾られています。

来園者も興味津々で熱心に見学。

私も端からせっせと写真を撮りながら見ていきました。

こちらは端正な顔立ちの内裏雛ですが、前にいる五人囃子、子供ではなく青年という感じ。

こちらは内裏雛と五人囃子・・のはずですが、四人しかいません。

烏帽子もかぶっていませんね。

きっと長い間に失われてしまったのでしょう。

その横には、立派な享保雛!

お道具もばっちり残っています。

享保雛という名前から、将軍吉宗の享保年間(17世紀前半)に作られたお雛様かと思ったのですが・・・

文化遺産オンラインによると、

「享保年間から町方で流行したもので、実際の公家装束から離れた豪華な衣裳に特徴があります。

江戸では大型の雛飾りを競いあう流行があり、享保6年(1721)には幕府によって8寸(約24㎝)以上の

雛人形を禁止する触書が出されました」

とのこと。

質素倹約の享保の改革という印象からかけ離れたお雛様だったので不思議に思っていましたが納得です。

左側には五人囃子。こちらは現代に続くイメージ通りですね。

でも右にはなんと六人囃子!

どうみてもオッチャンたちや~

突き当りにはさらに豪奢なひな人形。

何といっても、入っておられるお部屋が立派です。

正面から見たところ。

こちらも享保雛だそうです。見るからに豪奢ですね。

左にお雛様、右にお内裏様がいらっしゃるところは京風の配置ですね。

切れ長の目におちょぼ口、色白のうりざね顔ですね。

中央にはこんなお雛様が。

って、本当にお雛様?古今雛とありましたが、ちょっとイメージ違い過ぎじゃあ・・・

ということで、古今雛も調べてみました。

同じく、世界遺産オンラインです。

「古今雛は江戸で成立した雛人形の様式で、豪華な衣裳をまとった写実性の高い身体表現が特徴です。」

とのこと。

写実性はいいけれど、ちょっとこちらは違うような・・・

反対側の壁際には、内裏雛や五人囃子だけの展示が色々。

こちらは、一番美形の内裏雛でしたね~

あくまで、現代の目線かもですが。

こちらは、ちょっとお年を召したお内裏様とお雛様。

おでこが広いですよ~

入り口側の奥には初めて登場の三人官女。こちらも古今雛。

確かに「豪華な衣装をまとって、写実的」と言われればその通りかも。

お雛様のお顔、誰かに似てる?

そして、最後は一番現代風なお雛様です~

いかがでしたでしょうか。

私は十二分に楽しみましたよ!

最後は郷の入り口のかやぶき屋根の案内所に

飾られていた内裏雛で今回の寿長生の郷、お別れです!

皆さん見てくださってありがとうございました。

【撮影:2024/3/9 寿長生の郷】