30日。朝起きると快晴だった!

こんな天気は久しぶり。今月に入ってから悪天候続きで、屋外でジョギングできたのはほんの数日。

元日のマラソン大会に出る予定で、レース3日前から休足日の予定だったがこんな快晴を逃しちゃならん。まあ、買い物ついでの5km弱だし、たいして影響はないだろう。

因みに買い物は醤油。前日、大根・厚揚げ・バラ肉を醤油・酒・みりん・パルスィート(血糖値ヤバイ。ジョギングもそのため)・生姜で煮込んで、一晩味を浸み込ませたのに、今朝味見したら薄かった。醤油は前日使い切ってしまったので、ジョギングついでにコンビニで小瓶を買って来た。ちょうど良い浸み具合になった。

閑話休題。

この5か月ほど、休日の約20km(たまに30km)を含めて月間200km前後のジョギングを続けてきた結果、COROSアプリが計算してくれるフルマラソンの予想タイムは3時間59分54秒。夢のサブ4達成が目の前。(40kmすら走ったことないのに、取らぬ狸の皮算用💦)

そんなこんなでブログに載せる写真もなく、開店休業状態が続いたが、ジョギング後はカメラ持って出かけてみよう。

数日前のNHK新潟放送局のニュースで、聖篭町の亀塚練馬(ねりば)を紹介していた。神社の注連縄なんだが、両端が丸まった珍しい形。

ネットで亀塚練馬について調べてみたが、これが一番わかりやすいかと。

グーグルマップより、吟遊詩人さんの口コミを無断借用(スミマセン)

12月後半に伝統神事の亀塚練馬(しめ縄)が奉納される神社。 起源は享保4年(1719年)頃に亀塚集落内で崇敬を集めていた神明社が火事で全焼し、網代浜地区の諏訪神社に合祀されるという厄難に見舞われたことで厄を祓い、無病息災、五穀豊穣を祈るために始められた行事といわれています。 練馬(ねりば)は稲わらで作り、新年に向けて付け替える大きなしめ縄で、12月の第三日曜の朝8時から亀塚公会堂に住民総出で一週間前から稲わらを編んで細縄で縛り上げて準備した1本100㎏の太縄を3本撚り合わせ最終編み上げしミミを付けて完成後、旧来は数え年19歳(満17歳、現役高校2年生)の若者や厄年に当たる男性らが肩に担ぎ集落内を練り歩いて廻り、最後に諏訪神社に奉納するのが伝統でした。 コロナ禍や少子化をきっかけに近年は集落の役員が主導し、練馬は軽トラで運び、石段から皆で担いで奉納するようです。 暖冬なら良いのですが、寒中にワラジで歩くのは大変ですからね。時流の変化でやむなしと思います。

昼前に車に乗る。

家の窓から雪を被った飯豊連峰が良く見えていたので、急遽、聖篭町に行く前に福島潟にも寄ることにした。

ビュー福島潟はすでに年末の営業を終えているので、すぐに野鳥観察舎「雁晴れ舎」へ。

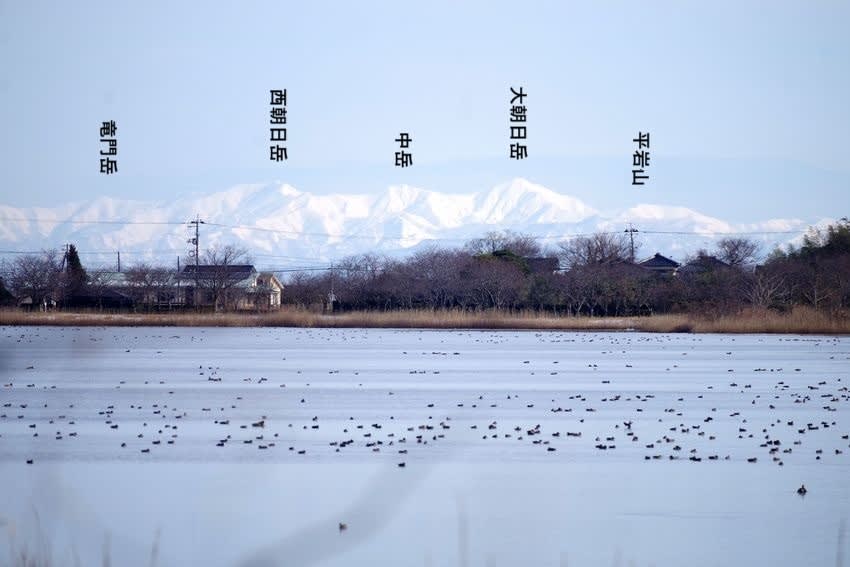

粟ヶ岳、守門岳の右に山々が遠望できる。これまで冬の福島潟で、その方向の山が良く見えた記憶が無い。

守門岳の長~い裾野の向こうに魚沼の巻機山。

さらに右。上信越県境の山々が覗くとは思ってもいなかった。

新潟・群馬・長野の県境にある白砂山。

白砂山~佐武流山、苗場山まで。こんな横並びに見えていたとは。不覚。

猿毛岳からは槍ヶ岳が見えるはずで、いつか確かめに行こうと思いつつ、何年も経ってしまった。

長岡東山の五百山や鋸山の奥には、奥志賀の烏帽子岳と裏岩菅山。

新たな発見だった。

観察舎から降り、周辺を歩いて探鳥。

同好の士がいたので、「何かいましたか?」と声を掛けると、カシラダカだと。

なるほど。群れをなしている。

あとはヒヨドリとカラス、トビくらいしか見つけられない。

潟の縁まで来ると、

カワウとコガモ。

近距離。たまにカワウも撮ってみるか。

正面観。かなりひょうきんな顔

コガモ。(子供じゃないよ)

ウミウは、もっと口角が目の後ろまで切れ込み、頬の白い部分もずっと広い、のだそうだ。

さらに進むと、チュウサギ。じっと、獲物が近づいてくるのを待っているのか?

寒いからなぁ。片足立ち。

ちょっと白飛び。

車でオニバス池前に移動。

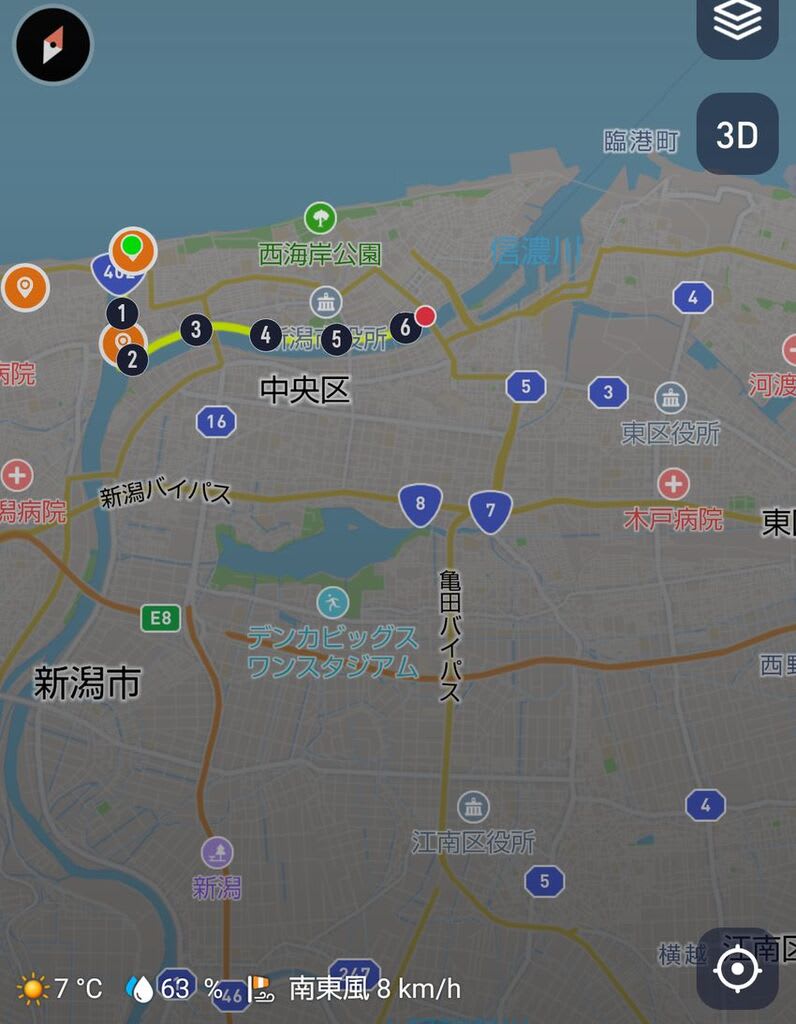

下図の現在地。

ここから干拓地の中の道を歩き、オオヒシクイを撮る。

万十郎川の矢印の辺りが「雁晴れ舎」。福島潟放水路の文字の下がビュー福島潟。

福島潟の方向からオオヒシクイの大群が飛んでくる。

やはりこの季節。オオヒシクイは撮らなきゃ。

午前中、あんなに良い天気だったのに、だいぶ日が陰ってきた。そろそろ聖篭町に行かないと。雨になるかも。

ナビに教えられるまま、聖篭町亀塚着。すでに小雨が降り始めた。

神社がどこにあるのか調べずに来たが、広い地区じゃなし、行きゃあわかるといつもの甘い考えで来たが・・・わからない。

訊ねる人もいない。

車でグルグル回っていると、漸く犬を散歩させているご年配が。

すぐに返答頂けると思ったが、耳が遠いせいもあるんだろうが、何度「練馬」と言っても伝わらない。漸く、わかって頂いたら、「練馬」を見に来たのか?

昔は大勢で賑わったもんだが、今じゃ・・・。練馬を見に来た事をとても驚いた様子だった💦。NHKでやってたし・・・

この道まっすぐ引き返して、突き当たったら左へ、とのこと。ずっと進んだが突き当たらない。ゆるくカーブした道になる。だいぶ進んでから、やはりあのカーブをもって突き当りと言ったんだろう、と気づき戻る。

何度か角を曲がり、漸く小高い丘の上に神社があることに気づいた。神社だから、ちょっと上を見ればわかる、と言っていたが、結構、上。

あれかぁ。ここの住所はすでに網代浜。そうなんだよ。亀塚の練馬が奉納されるのは網代浜の諏訪神社。そこに神明社が合祀されている。

あかね公園の駐車場に停め、坂を上がる。この丘は諏訪山というらしい。そしてひとつ目の神社。

位守山市川神社。初めて聞く、いや目にする名前の神社。

取り敢えず狛犬をパチリパチリ。

階段降り、先に進むと

これが亀塚練馬。

さらにアップしよう・・・と思ったら、あれれ?練馬の写真がない?間違って消しちゃった?大量の写真を整理しているうちに消してしまったようだ。ゴミ箱にもない。興味の或る方はネットで検索してください。トホホ。

仕方ない。気を取り直して。

諏訪神社の狛犬。

狛犬撮影して社殿へ。

合祀は良く耳にする言葉だが、合並ともいうんだね。

見事な龍の彫刻。

木鼻も立派だが、下3分の1,胴体や手前の足、それに耳が簡素すぎない?

そしてこちらが、神明社。

これまで類似の狛犬を見たことがない。

罰が当たりそうだが、ワンピースのワポルを思い出した。

亀塚の皆さん、ごめんなさい。

なんだか尻切れトンボ。肝心の練馬の写真を消してしまうなんて。

2025年はちゃんとしよう。

アクセス頂いた皆様、良いお年をお迎えください。

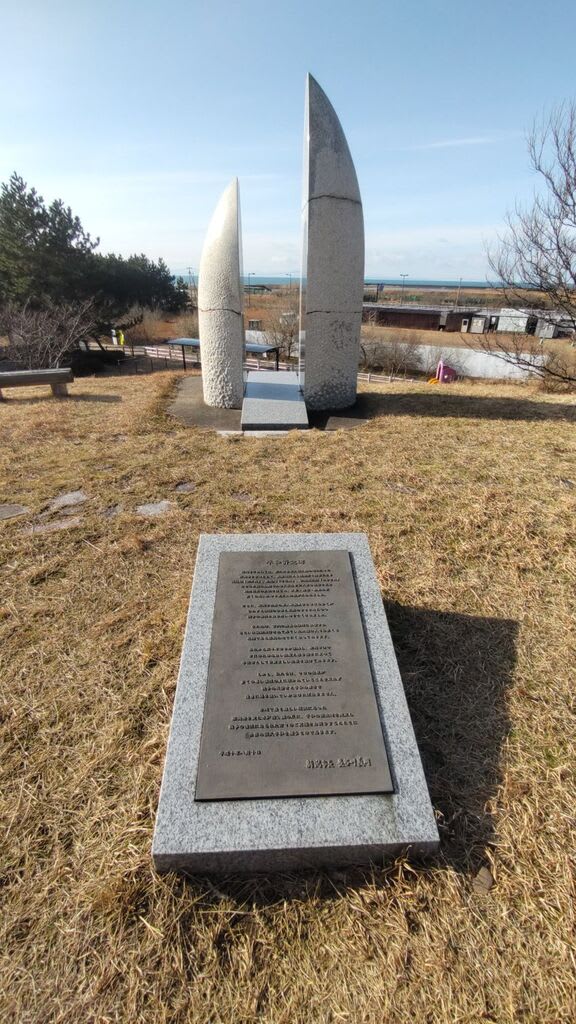

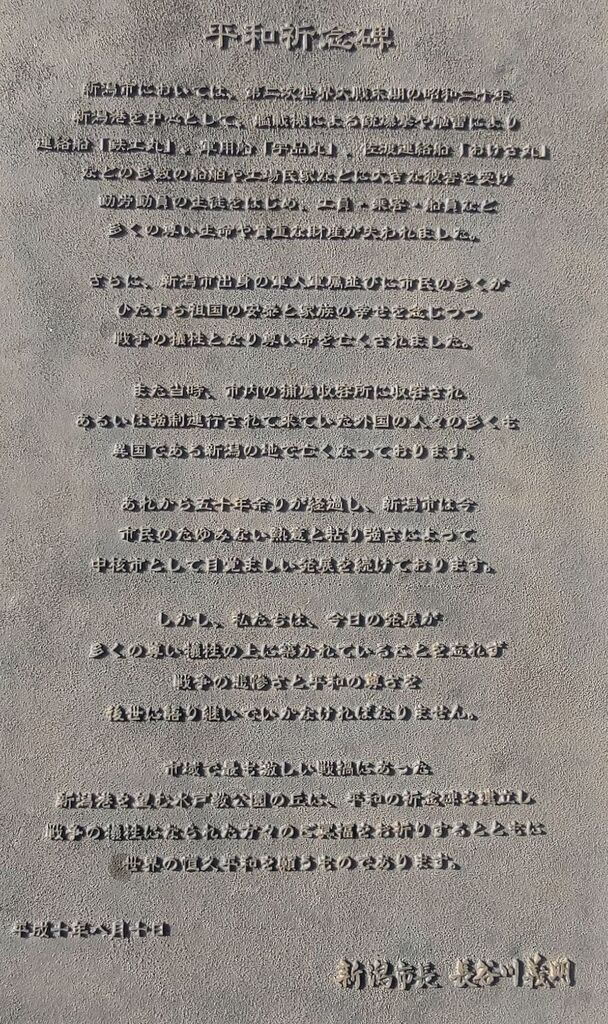

読めんよね。

読めんよね。