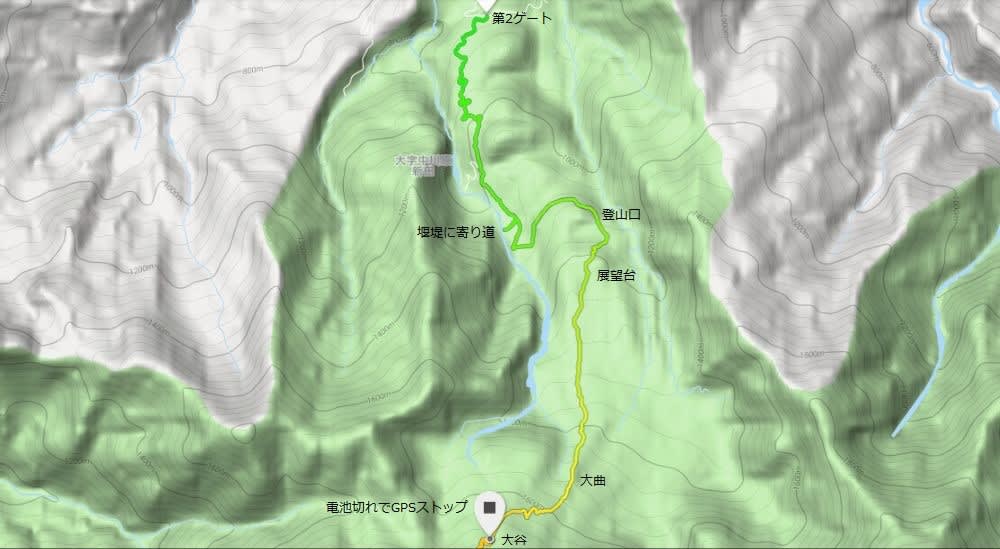

0902 千丈ヶ岳の岩壁を正面に見て、海谷渓谷へ向け展望デッキからスタート。

0907 登山と逆。スタートしてグングン下る。

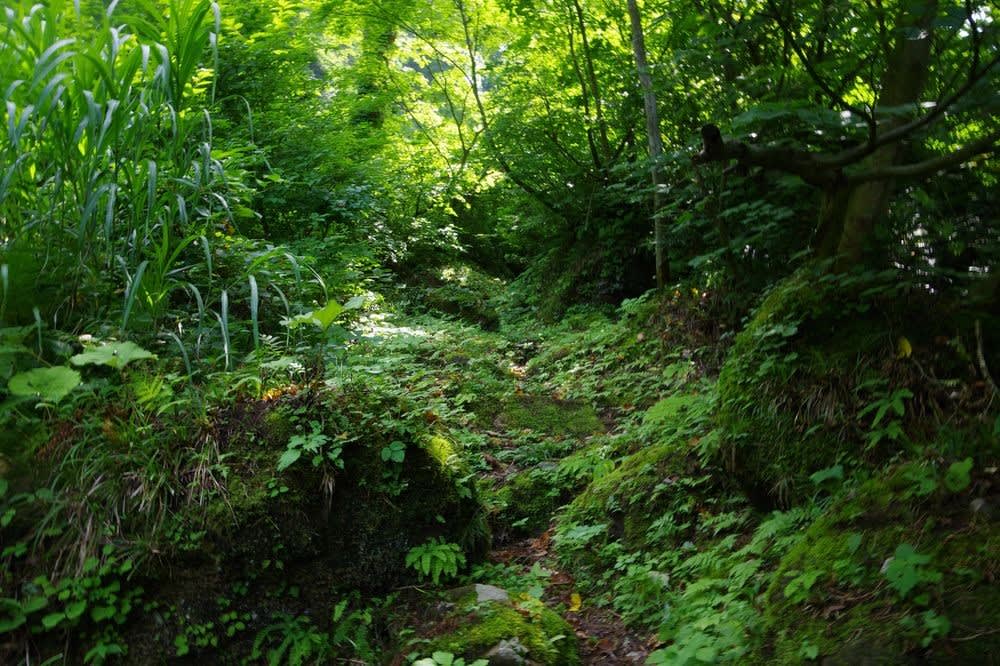

0920 対岸の千丈ヶ岳の岩壁に沿うように進む。

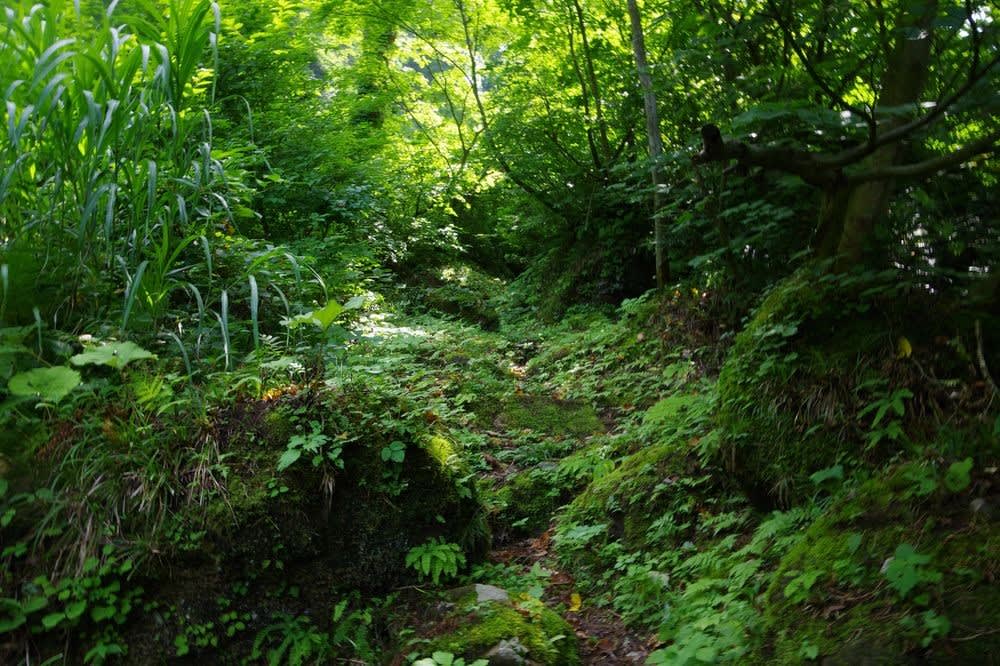

V字谷にいくつもの滝が流れ落ちる。三段に分かれた滝。

0922 駒ノ川に架かる橋。1人ずつ渡れと。ギシギシ軋む。

スマホに録音した「ケルン・コンサート」が渓谷に響き渡る。パート1が雰囲気にピッタリ。

でも、玉置浩二の「メロディー」や坂本冬美の「また君に恋してる」もあるでよ。

滝、また滝・・・

0931

案内板にあったなめ滝はこれかな?

今は優美な細い流れだが、豪雨になったらどんな恐ろしい滝になるんだろう?V字谷の底にいることに若干恐ろしさを覚える。

0938 繰り越し、という渡渉点へ降りるハシゴに着く。

どう見ても、増水はしていないからGO!

中央のハシゴで岩に乗り、左手に見える白い矢印に沿って進めばいいんだな。簡単そう。行きはヨイヨイ。帰りは怖い・・・。

以前はここにワイヤーが張られて、人は篭に乗って渡ったそうな。

0945 簡単そう、とか言いながら、渡り終わるまで写真撮る余裕はなかった。

対岸となった駒ヶ岳側の岩壁を見上げる。

上部で岩が崩れたら、真っすぐここに落ちてくるんだろうな。立ち止まってないで先へ進もう。

オーバーハングした岩。これが「つばくろあぶき」か。ツバメというよりカメだな。

1002

この傷は、クマさんの仕業?

九十九折と細かなアップダウンを繰り返し高度を上げる。

この辺りで下山?してくる若者とスライド。「もうすぐかな?」「いや、まだ意外とありますよ。」あと少しって言ってくれ。

三峡パークで準備していた男性と、少なくとも他に2人はこのV字谷にへばりついているんだな。少し元気でる。

1004 下部に見えるオーバーハングがつばくろあぶき、かな?

1013 転がり落ちるわけはないんだろうが、この岩の脇をする抜ける時はちょっと心穏やかでない。

1030 漸く

人工物が見える。なるほど、こうなっていたのか。これも砂防ダムか。

ロープに摑まり急降下すると

1037 越後の上高地「海谷高地」着。

これはちょっと自信がないんだけどあってるのかな?

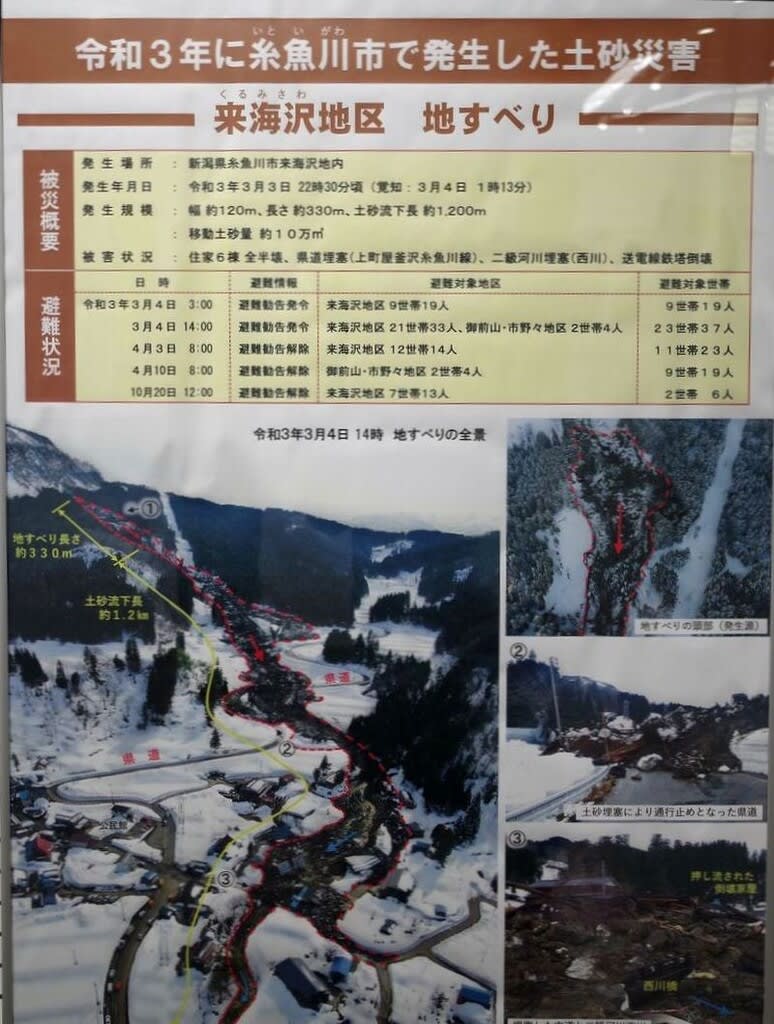

発電所の取水口があるから、V字谷にならずに河原が維持されてるって案内には書いてあるが、取水口はいつ頃出来たの?なかったら、そんなに短い年月でV字谷になるの?

鳥がいる。キセキレイ♀??

流れを渡っては河原に降りられないので、堰堤を渡って対岸へ。河原に降りるが、先へは進めない。クマいるんじゃね?

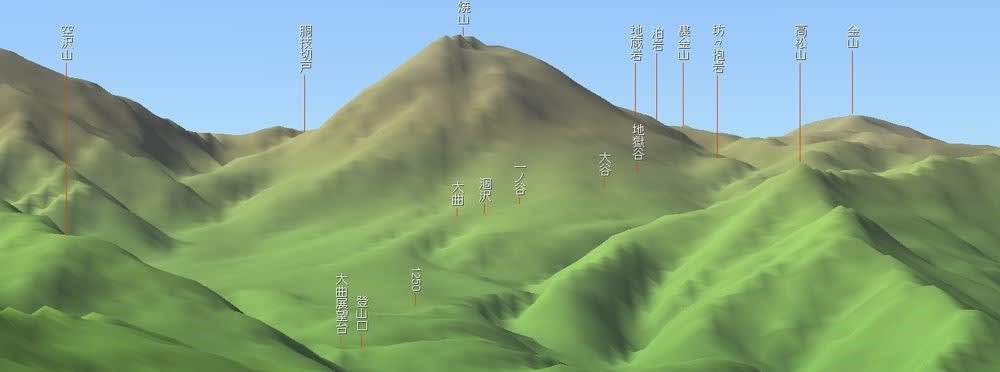

河原を進むと金山などが望めると思うんだが。

あの、もう一人の男性はどこへ行ったんだろう?ここまで来れば会えると思ったのに。もしかしてどこかで釣りしてるのか?あるいは駒ノ川から沢登り?

すると、突然、発電所施設のスピーカーから、増水することがあるので河原には降りないでくださいとアナウンス。録音だが、人感センサーでもあって、人を感知すると鳴る仕組みか?

1104 気づけば、山に雲がかかってきた。

雨が降るような日ではないが、それでも心穏やかでない。そろそろ帰ろか。

1120 グングン下ってV字谷の底に近づく。

1128 雨は来ないな。

1143 もうすぐ繰り越し

ところが、ここで渡渉点がわからず、暫く岩の上をあっちへこっちへ。行きに見えたような矢印はない。

水に浸かれば、簡単なのかもしれないが、浸かりたくない。浸からないところに後ろ向きになって岩を下りようとも思ったが、長い年月流れに洗われた岩は、手掛かり、足掛かり少ない。滑り落ちて捻挫でもしたら大変。

仕方なく、ジャブンと水に入り渡る。靴の中もジャブジャブ。渡渉完了。平らな岩の上で靴を脱ぎひっくり返せばジャ~とこぼれる。

靴ひもしっかり結び直し岩から降りたら、もう一度水に浸かる。また、履き直すのが面倒でそのまま歩くことになった。

1209 ハシゴ登り、

1215 なめ滝を見上げ

登って行けば

1240 デッキが見えた。

1241 三峡パーク着。いやはや、時間は短いが登山を堪能した。軽いハイキングではなかった。

1246 ベンチに荷を置き、カップヌードル用の湯が沸くのを待ちながら、辿ってきた海谷渓谷を望む。

子連れのキャンパーも増えていた。

裸で駆け回るちびっこを盗撮。ちんちんを蜂に刺されら大変だぞ。

最後に、順光になった千丈ヶ岳の岩壁をパチリ。

左下にねじまきぜんまい地蔵。

75座目は逃したが、登山は出来た。良しとしよう。

連休は小屋泊まりで75座目といきたいものだが、コロナが心配で小屋に泊るのは気が進まない。どうするか思案中。

完

追記

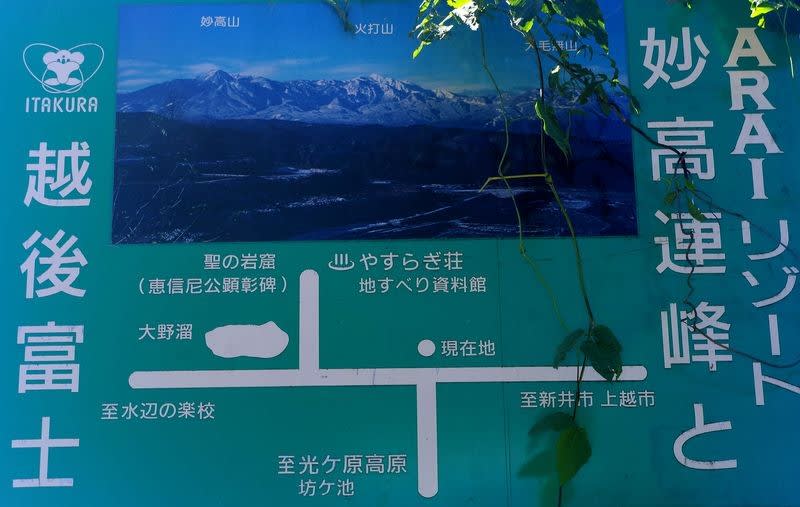

越後百山には阿彌陀山と烏帽子岳も選定されているが、どちらもエキスパートの山で、僕の登山の候補に挙がったことがないのだが、登山道があるのかなと、越後百山を読み返してみると。阿彌陀山は残雪期に海谷高地から、雪渓になっている阿彌陀沢をつめて登頂してた。読んでいるはずなのに覚えてなかった。もっとも、海谷高地という記述はなく、取入口高地や732高地と記述されていたので、結び付かなかったのかも。著者がこのコースを登ったのが平成8年。このころは海谷高地という呼称はなかったのかな?

これは鋸岳に登った時に撮影した阿彌陀山。この時は海谷高地の辺りが写っているなんて思っていなかった。

また、嫁倉は、その時は烏帽子岳だと思っていた。烏帽子岳は嫁倉にすっぽり隠れてしまう。

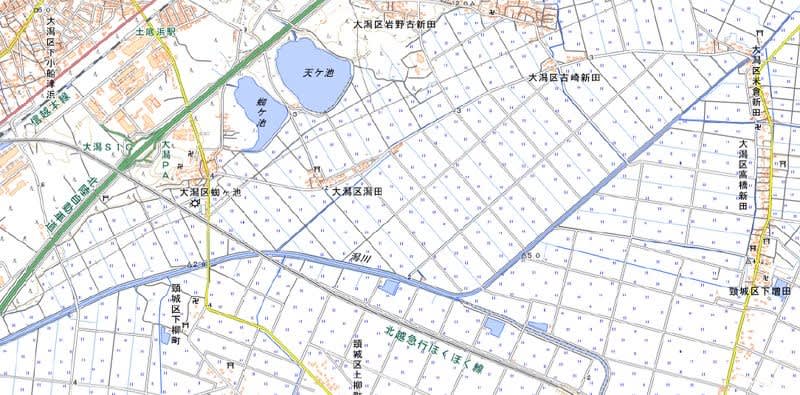

海谷山塊の位置関係が漸く理解できるようになってきた。

)

)

)を購入し、では集合場所の柵口温泉へ。

)を購入し、では集合場所の柵口温泉へ。