苗場山麓ジオパークのお勉強その19

屋敷から405号を北上。前倉へ。

結東層(約1,800万年前から1,500万年前の日本海ができはじめ頃の地層。中津川流域の逆巻から小赤沢にかけて分布し、おもに海底火山の噴出物である。)が見られる前倉橋。

以前は、ここに茶屋があったのだが、綺麗になくなっていた。(って、教えてもらったはずなのに忘れていた)

グリーンタフという岩石が含まれるが、緑に見える?見えない?

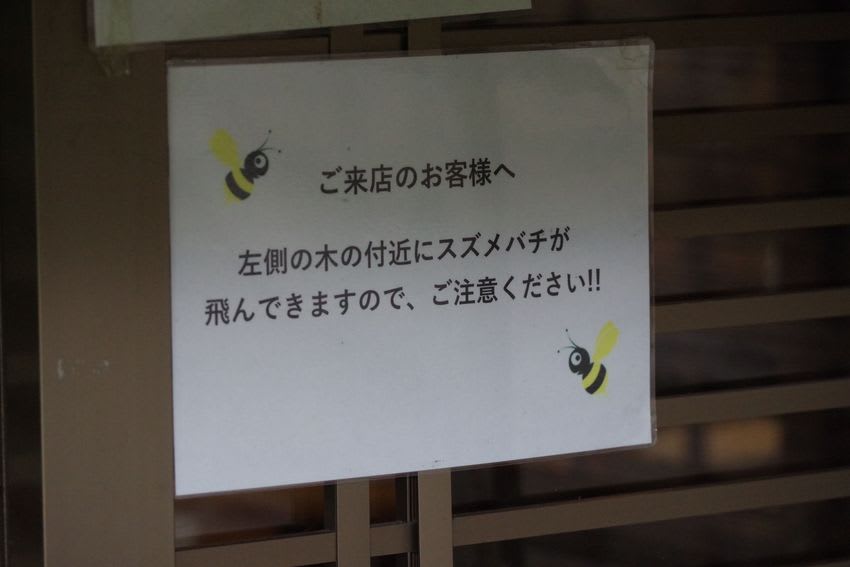

さて、萌木の里で蕎麦を、と思ったが、腹が空かないというのでパス。

ただ、ここに来たのは裏手にあるシシ穴の柱状節理を見るため。

受付で尋ねると、対岸から眺めたほうが良く見えると。ならば行くっきゃない。清水川原橋を渡った先に右上に上がってゆく道があるという。

清水川原橋から見る、清水川原と大嵓。

川原は綺麗。この川原に清水が湧いているから清水川原という。

上流側

鈴木牧之が秋山郷の入口と称した清水川原の集落。

この集落の神社の脇に、コハウチワカエデの、目通り1.6m、高さ15mの県内有数の大木があるというが、どれのことかわからない。

北越雪譜にも記載があるコハウチワカエデと同じ木ではないかと言われている。

ほどなく、右に上がる見倉の集落にあがる道。

坂道を上ってゆくと、ビューポイントと表示のある駐車スペース。

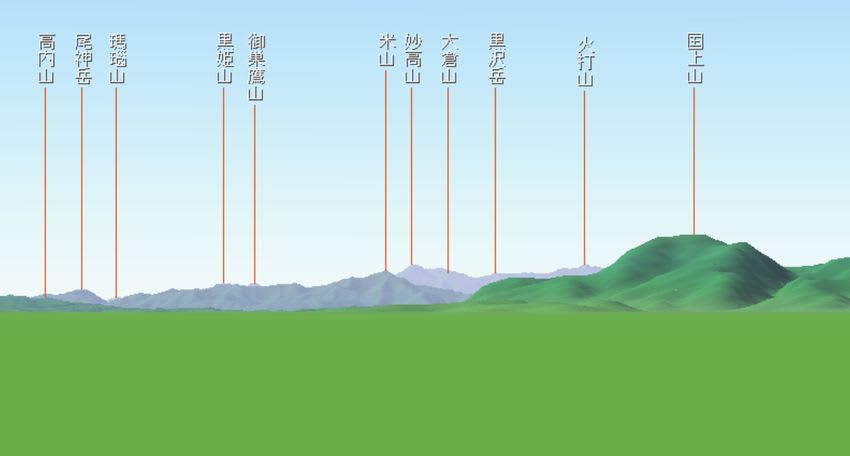

左下が萌木の里。左上は高倉山。

HPより。

結東の「シシ穴」と呼ばれる、萌木の里の裏側に見ることができる柱状節理は、約77万年前に噴火した鳥甲山(とりかぶとやま)の溶岩です。前倉(まえくら)溶岩(ようがん)とも呼ばれる鳥甲山の最初の活動の火山砕屑物です。柱状節理が発達した安山岩の溶岩は、布岩山の東から穴藤まで北へおよそ20km以上も流れ、先端は魚沼層群上部に堆積しました。

遠くから見ると、一枚の平滑な浸食面として見える崖ですが、近寄るとロウソク状に浸食されている様子が観察できます。これは雪崩による浸食の跡です。

「シシ」とは「アオジシ(カモシカ)」のことで、カモシカのねぐらがあることからこの地名がついたそうです。

また、この場所は雪が積もることによって岩壁の真下まで近づくことができ、柱状節理の様子を詳細に観察することができます。

火山砕屑物ってなんだっけ?復習。生成AIに尋ねる。

火山砕屑物(または「火砕物」)は、火山活動の際に放出される固体物質であり、そのサイズと起源によって分類されます。溶岩以外の固形物で、大きく2種類に分けられます1。具体的には次のようなものが含まれます:

1.火山岩塊、火山礫、火山灰など:溶けたマグマ(岩漿)や古い岩石が破片になったものです。

2・軽石、スコリア、火山弾など:溶けたマグマがちぎれてバラバラになったものです。

火山砕屑物が固まってできた岩石を「火山砕屑岩」(または「火砕岩」)と呼びます1。火山砕屑物は、火山噴火の危険性評価や、火山活動の過去の歴史を理解するのに重要な役割を果たしています。

さらに、火山砕屑物は粒の大きさによっても分類されます。最も大きいのは火山弾で、直径が2センチメートル以上の塊状の岩石です。次に火山礫があり、直径は2ミリメートルから64ミリメートルです。最も一般的な火山砕屑物は火山灰で、粒の直径は2ミリメートル未満です。火山灰は非常に細かい粒子で構成されており、遠くまで運ばれることがあります。

つい、便利だから生成AIに訊いちゃうが、生成AIのサーバーは物凄く電力を消費するんだって。動画作ったり、感情を込めたような返答を返す進化した生成AIがガンガン稼働したら、結果、電気代があがることになるって。使いながら云うのもなんだが、これ以上進化しなくていいんじゃないか?生成AIを使った巧妙な犯罪も激増するだろうし・・・。

右手に、結東の石垣田。

HPより。(引用ばっかり)

結東集落の北側には、全国農村景観百選にも選ばれている美しい石垣田が広がっています。長い年月と労力をかけて築かれた石垣は、鳥甲山と苗場山の火山噴出物(柱状節理)の崩れた落石を利用しています。石積みの高さは高いものになると3mもあり、村人の苦労が容易に想像できます。開墾が始まったのは明治25年(1892)頃で、秋山郷は稲作には厳しい環境とされていましたが、村人の強い思いが血と汗をともなってこの石垣田を作りあげました。

現在は、周囲の農道が狭く大型機械が入れないため農作業が大変なことや村人の高齢化もあり耕作されない田んぼが多くなってきています。そのため、保存会が発足し住民や行政と協力しながら保全活動を行うとともに、エコツーリズムなどと連携し農業体験も行っています。

この石垣田のすばらしさをたくさんの人に知ってもらうため「けっとの灯影」と題し、田植え後の石垣田に1,000本のキャンドルを灯し、からす踊り(土着民謡)などで春の宵を楽しむイベントも開催しています。

また、溶岩壁下部のガレ場には「風穴」が点在していて、エゾヒョウタンボクなど希少な植物が生育しています。

ジオ、エコ、カルチャーが融合した素晴らしいスポットです。

背後には巨木の森。

ここより先、見倉トンネル手前の遊歩道を辿ると、新潟県最大級、直径2.6mを誇るトチノキにも出逢える。熊が怖いから、一人では僕は行かんけどね。

この森では、アサノハカエデやウダイカンバ、甘い芳香を放つカツラにも出逢える。春にはウワミズザクラに似た、シウリザクラも。新潟県内でシウリザクラに出逢えるのはここ見倉の風穴周辺だけだそうだ。

その他、ヒトツバカエデ、テツカエデ、ミネカエデ、メグスリノキ、ハウチワカエデなどが、秋山郷を彩る樹木。

河岸段丘広がる中津川下流まで戻ってきた。

田植えの終わったばかりの水田が水鏡に。

収穫の多い一日。

大急ぎで新潟市に戻り、大の里の一番に間に合った。

糸魚川市の、能生中学~海洋高校出身。早々にやめちゃった豊山に変わり、一気に新潟県民の誇りとなった。(石川県の皆さん、スミマセン)

大の里が痩せると、大谷に似てるんじゃないかと思うのは僕だけ?

終。