←前回

しっくい塗りと同時進行で、となりのダイニングキッチンのペンキ塗り作業に取り掛かります。

これが元の状態。

画像右上、横の壁に、途中まで塗料を塗った後があります。

元の持ち主さんが自分で塗って、途中でペンキが足りなくなったものでしょうか?

DKの他の部分と、一階の階段下のスペースの壁までこの塗料で塗られており、できれば、同じ塗料で続きを塗って、すでに塗ってある部分はそのまま使いたい所存。

奥さん1階で、壁の棚を外したり、コード類や金具外したり→パテで穴埋め。

アンテナや電話線のコードやら、それを固定している金具やら、家じゅうでものすごい数外しました。

マスキングテープを張っていくと、取り付けてあるものがいろいろじゃまに。

結局換気扇も外すことに。

古い換気扇って、油まみれで半端なく汚れているので、見ないふりして後回しにしたくなる作業…。無の心で挑むべし!

カバーは取れたけど、羽の外し方がわからない。ええい!本体ごと外しました。

本体のはまっていた木枠も、油まみれだったので外します。

それにしてもあきらかオーバースペックな極太の釘で固定されている…。

ここをそんなに頑丈にしてどうするんだ?

えらい苦労したけどなんとか外れました。ダクトも自分で交換できそうです。

キッチンのレイアウトを考え、新しく取り付ける換気扇のサイズを合わせてみる。

浅型タイプのレンジフードが、「ここに設置しなさい」的なぴったり収まり感!!なんとかなりそう!!

前の加工所のリフォームでは、元の天井に汚れもそのまま上塗りしたら、後から塗料が剥がれてきてしまったので、洗剤で拭き掃除して、なるべく油を拭き取ります。

さらに…

カチオンシーラー。アクドメール的な、下地強化剤です。

天井や、壁に下塗りします。

天井塗りは、ベニヤを上張りしてから塗る方法もあって、業者リフォームではそちらが普通のようですが(当然その方がきれいになる)、コストと、労力を考えて、直塗りにしました。

天井は、白の水性塗料で。

天井をローラーで塗ります。さすがに経験ありだとスムーズ。やりはじめるとコツを思い出しました。

翌日の二度塗りでは塗料がギリギリで、ちょっと薄塗りになってしまいました。

↑天井ローラー塗りの画像がなかったので、前の加工所リフォーム時のもの。記事はこちら→2013年5月の振り返り日記~セルフリフォーム大作戦その1

問題の壁塗料探し。この物件、歩いて数分のところにホームセンターがあるのですが、ひょっとして、この壁に使った塗料、そこにあるのではないだろうか?

あった!ありました!まさに同じようにデコボコになるペンキが!きっとこれに間違いない!

ただし、色が白とアイボリーがある。う~ん、どちらともいえない。仕方がないので、両方買ってみて、壁と見比べてみて、違う方は使わずに返品することに。

でも、家に帰って見比べてみると…なんかどちらも違うような?とりあえず白で塗りはじめてみることに。

ふと、缶の説明書きに目をやると…あれ?

「凸凹専用ローラーを使用」?でもそんなもの、塗料を売っていたホームセンターには売っていない。

電話でメーカーに問い合わせてみると、やはり専用ローラーじゃないとデコボコに塗れないらしい。仕方ないので、少し離れたホームセンターへ。

おおっあった!!けど、千円以上もした…。

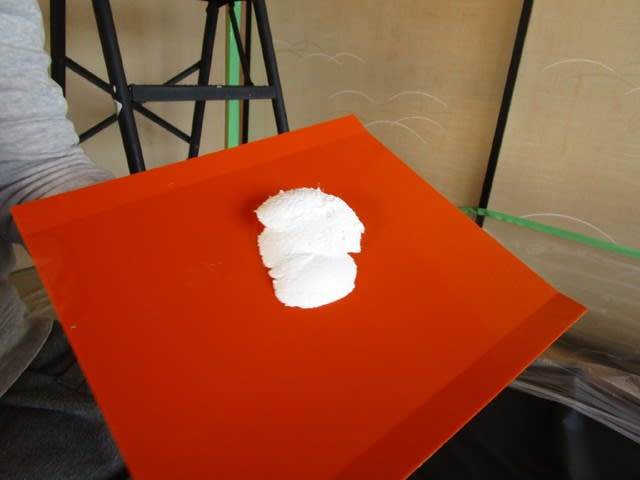

いよいよ塗ってみることに。なんか、ものすごく粘りがあって、壁に塗っても全然伸びない。

そして外壁用の塗料なので、ものすごく臭い!!

塗りづらく、臭く、塗れる面積も少ない。さらに耐候性のある塗料なので高いときた。

そして…やっぱり途中まで塗ってあった塗料と違う…

なんてこった。すべては仕組まれたワナだった。神様のしてやったり顔が目に浮かぶ。

一体これはどうしたものか…途方にくれたその刹那、下で奥さんが同じ塗料で塗り始めていたのを思い出しました。

「や・ば・い」

階段下スペースがポップアート風に!!

妻は色の違いなどに臆することもなく、ガンガン傷の修正箇所を塗り進めていました…

これにて、塗る必要が無いと思われた、広大な壁面も、この高くて塗りづらくて臭い塗料で、まさかのオール塗りなおし?

必要な塗料の量は?かかる費用は?日数は?

混乱と焦燥。空転する脳みそは何も答えを出さないまま、とりあえず開けた分の塗料を塗り切りました。

その日からいい方法を思いつかずに、ひとまず和室のしっくい塗りを何日か。そういえば、風邪ひいたのもこのタイミングだったんですね。後から客観的にみると納得のタイミング。

家の勉強をしておきながら、リフォームの勉強をしてなかったので、関係書籍を図書館で大量に借りてきました。

電動工具の使い方とかも基礎から学びなおします。

これといった名案が思いつかないまま、凸凹塗料と、天井を塗るのに使った水性塗料を混ぜて使うという苦肉の策。

すると…

なんてこった!!あの濃厚凸凹塗料が、機能性はそのままに、程よい粘度になってめちゃくちゃ塗りやすくなった!!この方法イケる!!

その後の塗り作業は非常にスムーズに!無事、DKの壁塗り終了!

なんとかなってよかったー!!

後日、一階~階段スペースも、奥さんが水性塗料でささっと塗ってくれて、もとのグレーがかった色から真っ白になって、まるでライトの明るさを変えたかのように、とても明るくなりました。結果オーライです!

12月29日。ついにマスキングはがし!

このマスキングテープをはがすときの…

スパっとキワのラインがきれいに表れる瞬間がたまりません。

地味で時間のかかるマスキング作業からの労力が、ついに報われる瞬間。

キワはカッターで一切りしておくことで、塗料が一緒に剥がれるのを防ぎます。

綺麗になったー!!

<重ね塗りの意味>

何度か様々な塗り作業をやっていくうちに、塗りの仕上がりは下地次第だということがわかってきました。

下地が滑らかで綺麗なら、塗装も楽に進むし、適当にやっても綺麗に仕上がります。

逆に、下地が荒れていたり、汚れていたり、水を吸う素材だったりすると、塗るのは大変。

どんなに丁寧にやっても綺麗には塗れなくなります。

なので、塗料とは、最終仕上げのための下地調整剤でもあり、

塗装とは、繰り返される下地づくりなのだな~と思いました。

続く…

→七草セルフリフォーム日記19~風呂(業者リフォーム)

→七草セルフリフォーム日記 目次

ーーーーー

<2階DK+階段の塗装にかかった費用>

【材料費】

外壁用シリコン塗料 4㎏ 5478円

多用途水性塗料 1.6L×3(4103円×3)

カチオンシーラー 3883円

小計 21,670円

【道具類】

刷毛いろいろ 1137円

ローラー 2個セット 448円

ローラーハンドル 580円

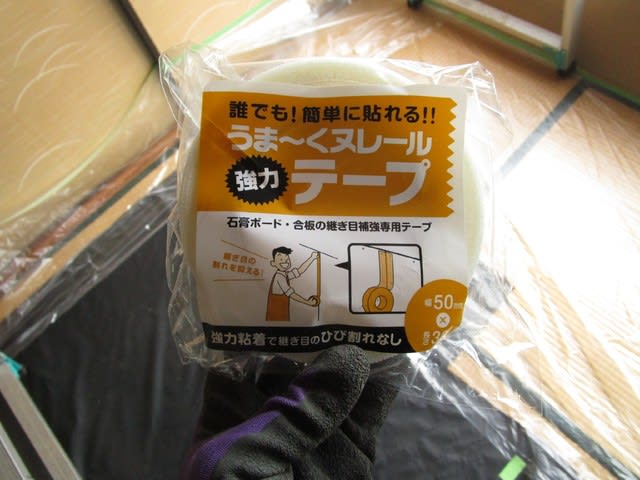

養生テープ 1162円

マスキングテープ 426円

凸凹塗装用ローラー 1304円

小計 5057円

ーーーーーーーーー

合計 26,727円

しっくい塗りと同時進行で、となりのダイニングキッチンのペンキ塗り作業に取り掛かります。

これが元の状態。

画像右上、横の壁に、途中まで塗料を塗った後があります。

元の持ち主さんが自分で塗って、途中でペンキが足りなくなったものでしょうか?

DKの他の部分と、一階の階段下のスペースの壁までこの塗料で塗られており、できれば、同じ塗料で続きを塗って、すでに塗ってある部分はそのまま使いたい所存。

奥さん1階で、壁の棚を外したり、コード類や金具外したり→パテで穴埋め。

アンテナや電話線のコードやら、それを固定している金具やら、家じゅうでものすごい数外しました。

マスキングテープを張っていくと、取り付けてあるものがいろいろじゃまに。

結局換気扇も外すことに。

古い換気扇って、油まみれで半端なく汚れているので、見ないふりして後回しにしたくなる作業…。無の心で挑むべし!

カバーは取れたけど、羽の外し方がわからない。ええい!本体ごと外しました。

本体のはまっていた木枠も、油まみれだったので外します。

それにしてもあきらかオーバースペックな極太の釘で固定されている…。

ここをそんなに頑丈にしてどうするんだ?

えらい苦労したけどなんとか外れました。ダクトも自分で交換できそうです。

キッチンのレイアウトを考え、新しく取り付ける換気扇のサイズを合わせてみる。

浅型タイプのレンジフードが、「ここに設置しなさい」的なぴったり収まり感!!なんとかなりそう!!

前の加工所のリフォームでは、元の天井に汚れもそのまま上塗りしたら、後から塗料が剥がれてきてしまったので、洗剤で拭き掃除して、なるべく油を拭き取ります。

さらに…

カチオンシーラー。アクドメール的な、下地強化剤です。

天井や、壁に下塗りします。

天井塗りは、ベニヤを上張りしてから塗る方法もあって、業者リフォームではそちらが普通のようですが(当然その方がきれいになる)、コストと、労力を考えて、直塗りにしました。

天井は、白の水性塗料で。

天井をローラーで塗ります。さすがに経験ありだとスムーズ。やりはじめるとコツを思い出しました。

翌日の二度塗りでは塗料がギリギリで、ちょっと薄塗りになってしまいました。

↑天井ローラー塗りの画像がなかったので、前の加工所リフォーム時のもの。記事はこちら→2013年5月の振り返り日記~セルフリフォーム大作戦その1

問題の壁塗料探し。この物件、歩いて数分のところにホームセンターがあるのですが、ひょっとして、この壁に使った塗料、そこにあるのではないだろうか?

あった!ありました!まさに同じようにデコボコになるペンキが!きっとこれに間違いない!

ただし、色が白とアイボリーがある。う~ん、どちらともいえない。仕方がないので、両方買ってみて、壁と見比べてみて、違う方は使わずに返品することに。

でも、家に帰って見比べてみると…なんかどちらも違うような?とりあえず白で塗りはじめてみることに。

ふと、缶の説明書きに目をやると…あれ?

「凸凹専用ローラーを使用」?でもそんなもの、塗料を売っていたホームセンターには売っていない。

電話でメーカーに問い合わせてみると、やはり専用ローラーじゃないとデコボコに塗れないらしい。仕方ないので、少し離れたホームセンターへ。

おおっあった!!けど、千円以上もした…。

いよいよ塗ってみることに。なんか、ものすごく粘りがあって、壁に塗っても全然伸びない。

そして外壁用の塗料なので、ものすごく臭い!!

塗りづらく、臭く、塗れる面積も少ない。さらに耐候性のある塗料なので高いときた。

そして…やっぱり途中まで塗ってあった塗料と違う…

なんてこった。すべては仕組まれたワナだった。神様のしてやったり顔が目に浮かぶ。

一体これはどうしたものか…途方にくれたその刹那、下で奥さんが同じ塗料で塗り始めていたのを思い出しました。

「や・ば・い」

階段下スペースがポップアート風に!!

妻は色の違いなどに臆することもなく、ガンガン傷の修正箇所を塗り進めていました…

これにて、塗る必要が無いと思われた、広大な壁面も、この高くて塗りづらくて臭い塗料で、まさかのオール塗りなおし?

必要な塗料の量は?かかる費用は?日数は?

混乱と焦燥。空転する脳みそは何も答えを出さないまま、とりあえず開けた分の塗料を塗り切りました。

その日からいい方法を思いつかずに、ひとまず和室のしっくい塗りを何日か。そういえば、風邪ひいたのもこのタイミングだったんですね。後から客観的にみると納得のタイミング。

家の勉強をしておきながら、リフォームの勉強をしてなかったので、関係書籍を図書館で大量に借りてきました。

電動工具の使い方とかも基礎から学びなおします。

これといった名案が思いつかないまま、凸凹塗料と、天井を塗るのに使った水性塗料を混ぜて使うという苦肉の策。

すると…

なんてこった!!あの濃厚凸凹塗料が、機能性はそのままに、程よい粘度になってめちゃくちゃ塗りやすくなった!!この方法イケる!!

その後の塗り作業は非常にスムーズに!無事、DKの壁塗り終了!

なんとかなってよかったー!!

後日、一階~階段スペースも、奥さんが水性塗料でささっと塗ってくれて、もとのグレーがかった色から真っ白になって、まるでライトの明るさを変えたかのように、とても明るくなりました。結果オーライです!

12月29日。ついにマスキングはがし!

このマスキングテープをはがすときの…

スパっとキワのラインがきれいに表れる瞬間がたまりません。

地味で時間のかかるマスキング作業からの労力が、ついに報われる瞬間。

キワはカッターで一切りしておくことで、塗料が一緒に剥がれるのを防ぎます。

綺麗になったー!!

<重ね塗りの意味>

何度か様々な塗り作業をやっていくうちに、塗りの仕上がりは下地次第だということがわかってきました。

下地が滑らかで綺麗なら、塗装も楽に進むし、適当にやっても綺麗に仕上がります。

逆に、下地が荒れていたり、汚れていたり、水を吸う素材だったりすると、塗るのは大変。

どんなに丁寧にやっても綺麗には塗れなくなります。

なので、塗料とは、最終仕上げのための下地調整剤でもあり、

塗装とは、繰り返される下地づくりなのだな~と思いました。

続く…

→七草セルフリフォーム日記19~風呂(業者リフォーム)

→七草セルフリフォーム日記 目次

ーーーーー

<2階DK+階段の塗装にかかった費用>

【材料費】

外壁用シリコン塗料 4㎏ 5478円

多用途水性塗料 1.6L×3(4103円×3)

カチオンシーラー 3883円

小計 21,670円

【道具類】

刷毛いろいろ 1137円

ローラー 2個セット 448円

ローラーハンドル 580円

養生テープ 1162円

マスキングテープ 426円

凸凹塗装用ローラー 1304円

小計 5057円

ーーーーーーーーー

合計 26,727円