2018年に訪れた和歌山県那智勝浦の世界遺産 熊野那智大社。

このブログでも何度か紹介しましたが、お蔵出し写真を追加し、増補版として再録します。

過去記事<熊野那智大社 増補版(1)>

2018年8月

大鳥居をくぐって正面にあったのは那智熊野大社宝物殿。

ソ〇トバン〇の犬みたいな大きな絵馬がありました。もしかして紀州犬かな

実は来るまで知らなかったんですが、拝殿は那智大社御創建1700年記念境内施設整備事業で改修工事中でした。。

これはかなり残念でした

※改修作業は2019年3月に終了してます。

那智大社の御祭神は熊野夫須美大神(イザナミノミコト)ですが、創成時期は不明で、那智の滝を神聖化する原始信仰がその起こりとも云われています。

社殿が創建されたのは熊野三山の中では一番後になり、仁徳天皇5年(317年)と伝えられています。

全国に四千社あると言われる熊野神社の総本宮です。

日本一でっかいおみくじを引く息子(笑)

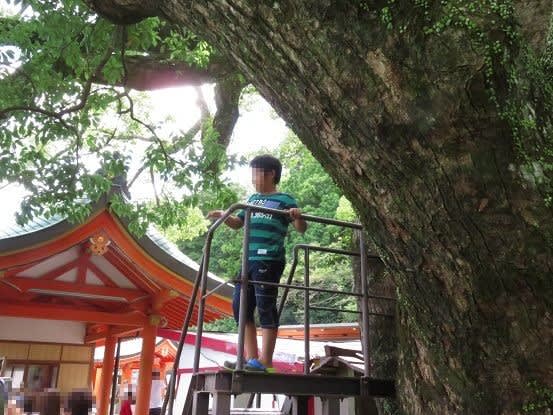

樟霊社(しょうれいしゃ)

平重盛のお手植えと云われている樹齢約850年の樟(くす)が御神木として祀られてました。

空洞化した幹をくぐる胎内くぐりで有名です。

幹の下の穴から中に入って階段を登ると上に出てきました。

御縣彦社(みあがたひこしゃ)

その前に八咫烏の像がありました。

熊野の海に上陸した神日本磐余彦命(かむやまといわれひこのみこと)が那智の滝にたどり着き、これを大己貴命(大国主神のこと)を表すご神体としてお祀りしました。

その後、高皇産霊尊によって高天原から神日本磐余彦命のもとへ遣わされた八咫烏が熊野から大和への道案内をし、大和に入った神日本磐余彦命は神武天皇になったと云われてます(神武東征伝説)。

拝殿が工事中だったから御本殿を正面から見ることはできませんが、横から見渡せるスペースはありました。

6つの社が並ぶ本殿。一番手前は第二殿の証誠殿で、家都御子大神をお祀りしています。

第四殿が主祭神の熊野夫須美大神を祀る西御前になります。

天気もよくて本当に絶景でした

『那智山熊野大権現』

大権現とは神が仏の姿を借りて現れるという意味で、かつての神仏習合の名残りです。

那智大社の横にはその神仏習合を現在にも伝える場所があります。

つづく

よろしければ、応援クリックお願いします!

(笑)

(笑)