8月

びわこ地球市民の森(滋賀県守山市)

熱中症警戒アラートも発令されていた8月某日、滋賀県運転免許センターへ免許更新へ行った帰り、びわこ地球市民の森に立ち寄りました。

里の森ゾーンにある森作りセンターの横の冒険の森エリアには大型遊具がありましたが、誰も居ませんね。。

びわこ地球市民の森は滋賀県営の都市型公園で、廃川となった野洲川南流跡地を利用して二酸化炭素を吸収する緑の保護と再生、市民の憩い、自然学習の場として整備されました。

それにしても暑すぎる

散策は途中で断念・・・涼しい森作りセンターに入ると、中では子供連れの方々が学習イベントに参加されてました。

外で走り回るのはちょっと危険な暑さでしたからね。。

御上神社(滋賀県野洲市)

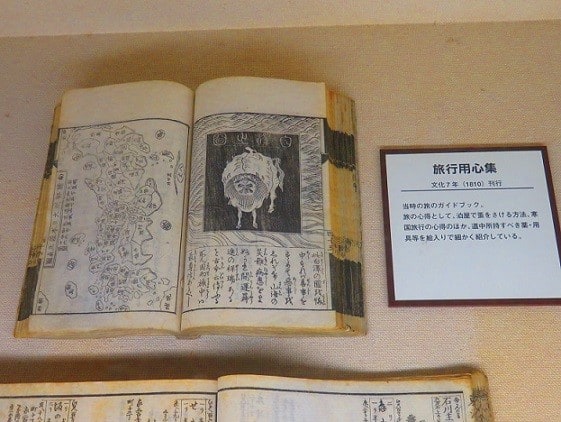

滋賀県野洲市、三上山(みかみやま)の麓にある御上(みかみ)神社は、今からおよそ2,200年前の孝霊天皇の時代に天之御影命(あめのみかげのみこと、天照大神の孫)が三上山の山頂に降臨し、御上祝(神主の祖)が三上山を御神体として祀ったことに始まると伝えられています。

本殿(国宝)

養老2年(718年)に藤原不比等が勅命を拝し、現在の地に社殿が造営されました。

武家執政の世になっても、源頼朝を始め各武将が崇敬し、徳川幕府に至るまで代々神領を寄進し、社殿の修営を行ったそうです。

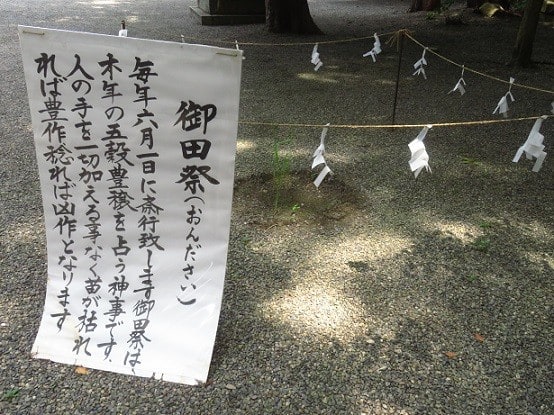

御田祭(おんださい)

6月1日に植えた稲の苗が人の手を全く加えることなく枯れれば豊作、稔れば凶作になるということですが・・・結果はどうだったんだろう

神社の前から望む三上山は標高432mで、俗に近江富士と呼ばれています。

三上山の麓からはこれまでに24個の銅鐸が発掘されていて、古代から祭祀が行われる場所であったことが分っています。天之御影命が鍛冶の神であることも興味深いですね。

因みに俵藤太(藤原秀郷)が大ムカデを退治したという伝説の舞台がこの三上山です。

サトイモの花が咲きました。

日本では花を咲かせることは珍しいサトイモですが、高温多湿の影響なのか、ここ3年くらいは夏になると花を見ることが多くなりました。

サトイモの花は花序を包む大きな仏炎苞が特徴で、同じサトイモ科のミズバショウやカラーも同じタイプの花を付けますね。

8月は義母の初盆だったから中旬は忙しかった。

盆の時期が終わると、今年初盆だったお宅が集まり、祭壇を燃やして故人の魂を送り出しました。

つづく

過去記事<2022 お気楽行楽記総集編(9)>

よろしければ、応援クリックお願いします!

(笑)

(笑)