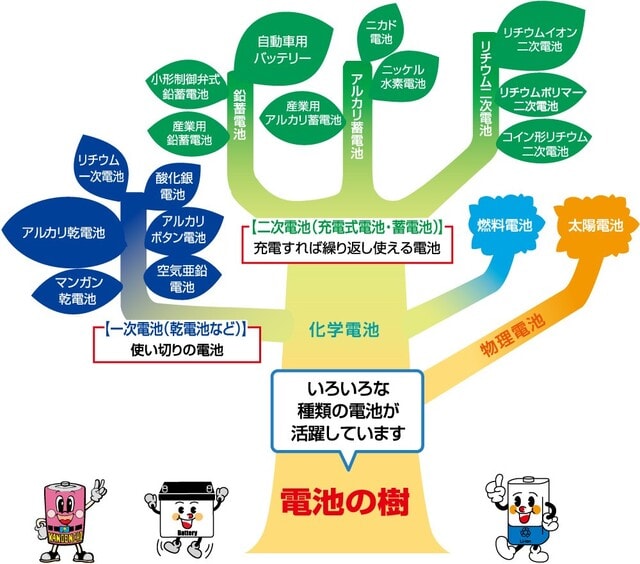

充電できる2次電池は、今まで余り注意をひかなかったMag電池が極光を浴びているという。今までの電池の系統図は日本電池工業会が、うまくまとまっていてわかりやすい。一般の我々も、マグネシウム電池とは聞いたこともなかったが、Liイオン電池の原料代が高かったり、衝撃に弱かったり、新たな2次電池を開発したいというのは、関連企業や技術者の思いであろうが、どれが一番有望かは、マスコミの解説記事では理解できない。日本電池工業会のまとめた、わかりやすい電池一覧表には、マグネシウム電池の話はなく、新しい発見なのか、はたまた、うたかたの夢か?

毎日新聞の経済紙エコノミストが、解説していたので抜粋した。

海水に膨大な資源量を持つマグネシウムをエネルギーとして利用する──。東京工業大学の矢部孝名誉教授が発明した燃料電池の製品化に、東証2部上場のジー・スリーホールディングス(HD)が乗り出した。

(聞き手=浜田健太郎・編集部)

── マグネシウムを用いた電池の特徴は。

矢部 電気化学反応によって電気を取り出す燃料電池の一種だ。負極にマグネシウム、正極に炭素系材料を用いて、食塩水に浸して化学反応させて発電する。電気自動車(EV)用で先行したリチウムイオン電池に比べて体積や重量当たりの取り出し可能なエネルギー量が多いのが強みだ。希少金属であるリチウムに対して、マグネシウムは海水に無尽蔵ともいえる量で存在しており、石油を代替するエネルギー源になると考える。

── 電池の用途は。

岩間 災害時の非常用電源として使われることを想定している。販売先としては、地方自治体や介護施設などが考えられる。従来も家庭に常備するような用途では、「空気電池」(正極活物質として空気中の酸素、負極活物質として金属を用いる)と呼ばれる商品が発売されていて、結構需要がある。ただ、それらの電池は乾電池のように「使い切り」だ。一方、マグネシウム電池は、空気電池の一種だがマグネシウムを交換することで「新品」として使うことができるという点で、既存の製品とは中身が違う。

── いつ誰が、どの程度の価格で売り出すのか。

岩間 最初の製品は金型がまもなく完成する。電力供給量で250ワット時、最高出力250ワットの製品を5月には納品したい。使用ワット数に応じて電池は5個、10個と連結可能だ。私が代表を務める日本高分子材料研究所(群馬県富岡市)が製造し、再エネ事業を手掛けるジー・スリーHDが販売する役割分担になる。価格は確定していないが、矢部教授は1台当たり2万円程度で売りたいという意向だ。今後、数百万台規模で売れるようになれば、それくらいの値段になるだろうが、当面はそこまでは下がることはないと考えている。

将来はEVに搭載も

── 非常用電源以外の用途は。

矢部 ドローンへの搭載を考えている。これは特許申請中の技術を使うが、円盤形のマグネシウムをモーターで回転させて使う方法だ。マグネシウムが反応を終えて「燃料切れ」の状態となったら、反応する部分を入れ替えて新しい燃料が供給される仕組みになる。リチウムイオン電池に比べてエネルギー密度が高いので、飛行時間を飛躍的に高めることができる。現状でもマグネシウム電池が供給できる電気は、同じ重量のリチウムイオン電池に比べて8.5倍ある。理論的には38倍に増やすことが可能だ。その分だけ、ドローンをより遠くに飛ばすことができる。宅配などの物流に革命をもたらすだろう。非常用電源用が完成したら、ドローン用の開発を加速する。将来はEVに搭載するつもりで開発している。

── マグネシウムの調達は。

岩間 今回使うものは中国から輸入する。ナイジェリアも産地として有力だ。使用済みとなった酸化マグネシウムに半導体レーザーを照射すると、元のマグネシウムに還元されるので再利用が可能だ。ジー・スリーHDとしては、使用済みマグネシウムを回収して再利用する循環型サプライチェーンの構築を考えている。

矢部 酸化マグネシウムは太陽光によるレーザーでも還元できる。そして海水からマグネシウムを取り出すための淡水化装置も私が開発した。マグネシウムはよく燃えるので火力発電の燃料としても使うことができる。燃焼時に二酸化炭素を出さない。

── 脱炭素社会のエネルギー源として有望ということか。

岩間 世の中を変える電池だと考えている。ガソリンをスタンドで自動車に給油するように、コンビニでマグネシウムを買ってスマホに入れる、あるいはEVに装着するということが実現する時代が来ると考えている。