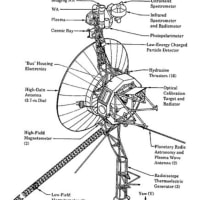

20世紀の無人宇宙探査の大スターといえば、NASA設立時からのセンターであるJPL(ジェット推進研究所)とジョンズ・ホプキンス大学応用物理学研究所(APL)。大学の研究所が、宇宙探索をけん引しているとは驚きで、探索機ボイジャーは、太陽系の研究を多く気促進させたが、次世代の探索機は、太陽からの太陽風が影響しない「ヘリオポーズ」と呼ばれる太陽系外を高速で周回して、恒星系空間の謎を解き明かすことになる。

ジョンズ・ホプキンス大学応用物理学研究所(APL)は、21世紀に入って水星探査機メッセンジャー、冥王星探査機ニュー・ホライズンズ、太陽のコロナ探査を行うパーカー・ソーラー・プローブなど次々と独創的な太陽系無人探査を達成している。

NASAのJPL(ジェット推進研究所)は、マリナー探査機によるアメリカ初の金星、火星、水星探査、今も飛行を続けているボイジャー太陽系探査機、双子の火星探査機スピリットとオポチュニティや火星ローバーのキュリオシティ、木星探査機ジュノー、土星探査機カッシーニ・ホイヘンスなど数えきれない探査を実現してきた。JPLは新たな火星着陸機の計画なども進めており、現在でも宇宙探査を牽引している。

APLが提案する太陽系の果てに挑む探査機

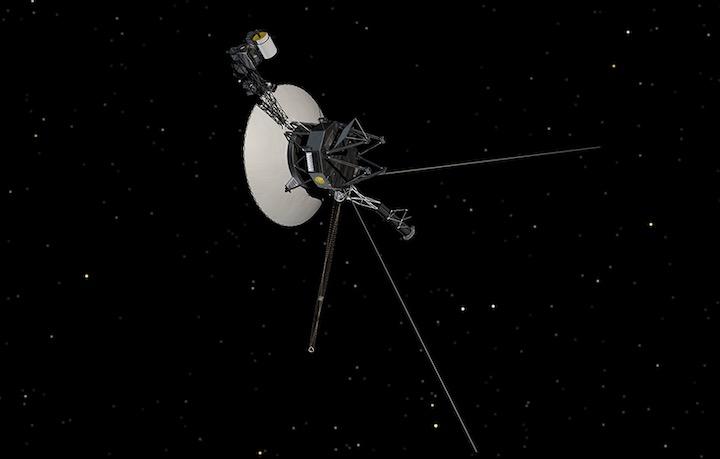

そのAPLが提案しているのが、ニュー・ホライズンズの、またボイジャーの後継機となる探査機を提案している。インターステラースペース(星間空間)を旅する探査機という意味で、インターステラープローブとその前哨機と呼称されている。

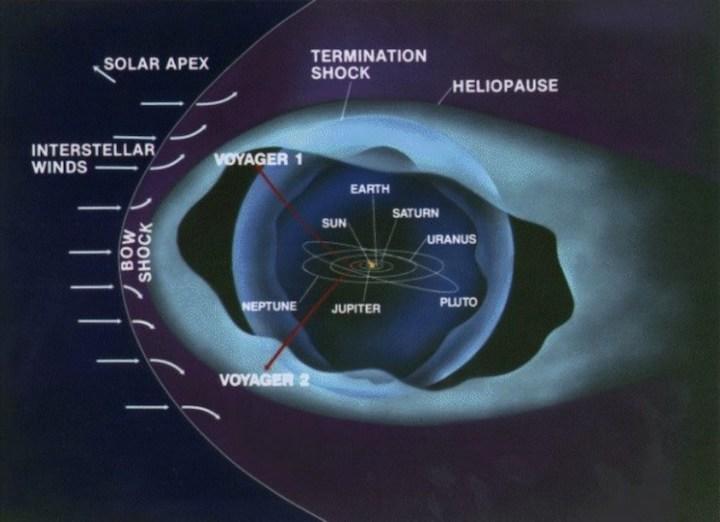

ボイジャー1号は打ち上げから41年かけて、太陽から約145AU(天文単位:地球と太陽の距離、およそ150億キロメートルが1AU)を旅してと呼ばる太陽から吹き出すプラズマ(電離したガス)が磁場などにさえぎられる境界「ヘリオポーズ」を越え、星間空間に入ったと見られている。だが、ボイジャー1号の電池は2020年代に寿命を迎えるとされ、飛行は続くとしても、探査は終りを迎える。

APLのインターステラープローブは、ボイジャー探査機の数倍の速度で太陽系を旅し、ヘリオポーズを越えて1000AUの星間空間に50年で到達するというものだ。これまでAPLやNASAが実証してきた技術に加え、超大型ロケットSLSなど今後実現する技術を利用して、超高速で探査を行う。打ち上げは2030年ごろを目指している。1000AUになると、彗星の巣とされる太陽系外縁部、オールト雲の探査も見えてくる。

インターステラープローブの構想そのものは1960年代からあり、APL以外にも多くの研究者が提唱してきた。APLが具体案を示したのは2017年末、アメリカ地球物理学連合の年次大会でのことで、アメリカの大型宇宙探査計画ディケイダル・サーベイのテーマ入りを目指すという。15兆キロメートルを50年で駆け抜ける星間探査機が計画入りすれば、ボイジャーの意思を継いで太陽系の果てに挑む探査機の旅立ちを目撃できるチャンスはあると期待できそうだ。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます