●樺太・千島交換条約 - Wikipedia

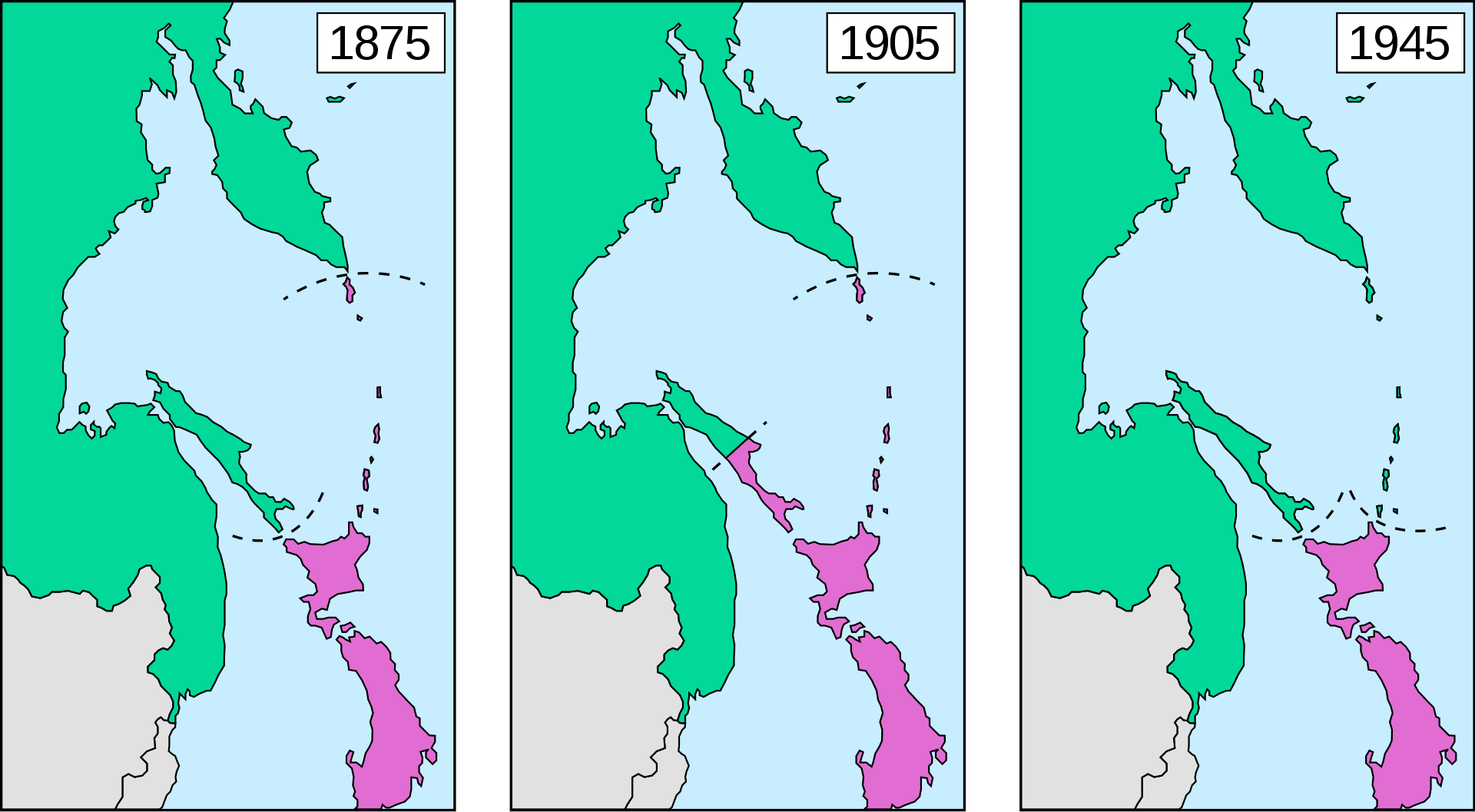

北海道や樺太および千島列島における先住民であったアイヌは、この条約によって3年以内に自身の国籍について日本国籍かロシア国籍かを選ぶことを強要された。さらに国籍と居住国が異なる場合、居住国を退去して国籍と一致する国の領土へ移住することを余儀なくされた[3]。

一例として、ロシアとの結び付きが強かった千島列島北部に住んでいたアイヌは、従来の生活基盤を重視してロシア国籍を選ぶとすると、現在住んでいる土地(千島列島すなわち日本領)を捨ててロシア領へ移住しなければならなかった。逆に彼らが日本国籍を選ぶならば故郷を捨てずに済むものの、ロシア領との往来は困難となるため、これまでのロシア方面との交易といった生活様式を根本的に変えなければならなかった[3]。

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%A8%BA%E5%A4%AA%E3%83%BB%E5%8D%83%E5%B3%B6%E4%BA%A4%E6%8F%9B%E6%9D%A1%E7%B4%84

●サハリン島 (ルポルタージュ) - Wikipedia

なお、現在のユジノサハリンスクは、樺太島の北緯50度以南が1905年のポーツマス条約によって日本領となった際、樺太庁の置かれた都市「豊原市」を基本としている。日本人による地名「豊原」の命名について、井澗裕(建築都市史、サハリン・樺太史)は、チェーホフ『サハリン島』のなかの一文「農業植民地としては北部の両管区を合わせたほどの価値を持っている」という報告が基になっているのではないかと推測している[4]。

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B5%E3%83%8F%E3%83%AA%E3%83%B3%E5%B3%B6_(%E3%83%AB%E3%83%9D%E3%83%AB%E3%82%BF%E3%83%BC%E3%82%B8%E3%83%A5)

●ウラジミロフカから豊原へ-ユジノ‐サハリンスク(旧豊原)における初期市街地の形成過程とその性格- 井澗裕

ユジノ-サハリンスク(Южно-Сахалинск)は、日本とロシアにとって大きな歴史的意味をもつ街である。この街は 19 世紀の末に成立した帝政ロシア時代の開拓集落ウラジミロフカ(Владимировка)を母胎としている。20 世紀初頭には豊原と名を変え、日本の植民地「樺太」の中央政庁(樺太庁)を擁する都市に成長した。さらに、第二次世界大戦後にはロシア人の手によってユジノ-サハリンスクとなり、現在はサハリン州の州都としてロシア極東地域社会の拠点都市の一つとなっている。つまり、日本とロシアが交互に手を加えて発展した都市であり、そこには、それぞれの時代における両者の地域経営や都市計画的な視点・思惑の違いを見て取ることができよう。ゆえに、この都市の成り立ちと変貌の過程は、とくに近代における日ロ関係史を考える上で無視できない側面である。

<中略>

本稿が「なぜ豊原だったのか」という問いに起因している以上、「豊原」という地名の語源について言及しないわけにはいくまい。言うまでもなく豊原とは「豊かな平原」というほどの意味であり、日本の地名としてはありふれた印象があるものの、新しい農業移住地域の拠点として、ある種の願望を含んだものであったと考えられる地名である。しかしながら、他の地名を見ていくと、たとえば、真岡(Холмск)は「マウカ」、野田(Чехов)は「ノダサン」、大泊(Корсаков)は「ポロアントマリ」(大きな港の意)というように、どちらかと言えば、先住民族が用いていた地名を翻字するか、その意味を和訳したものが多い。豊原の場合は、明らかにそれとは異なるが、その正確な由来は当時から不明であったようだ。

<中略>

一方、開拓集落ウラジミロフカの起源は、当時の南部サハリン(コルサコフ)管区長官であったウラジミール Н. ヤンツェビッチ少佐(Владимир Наполеонович Янцевич)の名を冠したものであった。

<中略>

このウラジミロフカについて最も具体的で、かつよく知られた情報は、やはりチェーホフ(Чехов, А. П.)の『サハリン島』の一節であろう。彼が訪れた 1890 年において、ウラジミロフカの人口は 46 戸 91 名、うち女性が 36 名であった。この一節でチェーホフは、ウラジミロフカは豊かな牧草地を抱えているものの、世帯を構成しうる女性の不在が健全な農村の発展を妨げていることを述べているのだが、ここで注目したいのは、«Как сельско-хозяйственная колония, это селение стоит обоих северных округов, взятыхвместе» つまり、「農業植民地としては、この村は北部の両管区を合わせたほどの価値をもっている」という部分である14。この『サハリン島』においてこうした表現で土地の肥沃さを強調している部分はほとんど見られない。少なくとも、チェーホフにとってのウラジミロフカは「豊かな牧畜農村」の可能性を感じさせる地であった。

<中略>

ところで、戦役時やその直後においては、新たな地名を占領軍(第 13 独立師団)の将校にちなんでつけた例が多々存在した。例えば、コルサコフを竹内、ガルキノウラスコエ(落合・Долинск)を太秦としたのだが、ウラジミロフカもその例に漏れず、晴気村と呼ばれた時期が存在した。当時の新聞記事によれば、各地のロシア語による地名が難解であったため、一種の方便として命名されたとされているが、高級軍人の露骨な功名心を示唆するようなこのエピソードは、幸いなことに「地名の改称は勅許を経ざるべからず」という理由で取り消されたという。

<中略>

後の樺太庁をウラジミロフカに設置することは、守備隊司令部や民政署の間では相当に早い時期から意見の一致を見ていたようである。また、この時の「遷都」論はいくつかの報告書で展開しているが、これらはすべて共通の文脈で構成されていることにも注目すべきであろう。これらの報告書はいずれも、中央政庁の位置をコルサコフとウラジミロフカの二者択一にしている。その上で、コルサコフの欠点とウラジミロフカの利点を挙げ、「中央政府を置くべくの地」をウラジミロフカにすべきだとしている。理由も字句こそ違えど趣旨は同じであり、コルサコフは「土地丘陵多ク大ナル市街ヲ建設スルニ不利」で位置的にも「南海岸ニ偏スル」とし、ウラジミロフカは「農業上ニモ尤モ有望ナル平野部ノ中央部ニ位置」しており、「「コルサコフ」「マウカ」「ドブキ」「リュトカ」」に至る道路の集合点であること、「軍事上ヨリスルモ亦枢要ノ地」であるとしていた。

https://src-h.slav.hokudai.ac.jp/coe21/publish/no5/itani.pdf

●「ロシア極東の首都」の座を明け渡したハバロフスク ロシアの街物語(7):朝日新聞GLOBE+ 2019.03.12

ロシアでは2000年に「連邦管区」という枠組みが導入され、その一環として極東連邦管区が創設されました。そして、ハバロフスクが極東連邦管区の中心都市とされ、ハバロフスクは名実ともに「ロシア極東の首都」となりました。

ところが、最近になって、大きな情勢変化がありました。プーチン大統領が2018年12月13日に署名した大統領令により、極東連邦管区の中心都市が、ハバロフスクからウラジオストクに移転することになったのです。近年、停滞するハバロフスクを尻目に、ウラジオストクが長足の発展を遂げ、ハバロフスクからウラジオストクへの「遷都」はたびたび取り沙汰されていましたが、ついにそれが現実のものとなったわけです。

https://globe.asahi.com/article/12193677

●極東連邦管区大統領全権代表部のウラジオ移転は始まっている | コラム - 環日本海経済研究所(ERINA/エリナ) 2021年02月19日

ユーリー・トルトネフ極東連邦管区ロシア連邦大統領全権代表は、ハバロフスク市からウラジオストク市ルースキー島への同全権代表部の移転を開始したことを発表した。

「全権代表部は移転を開始した。人員の一部はすでに働いている」とトルトネフ全権代表は9日、ウラジオストクでの会議の後、報道陣に語った。

トルトネフ全権代表によれば、他の国家機関もウラジオストクに移ってくることになっている。

「全権代表部だけではない。連邦の執行機関の極東支部も全部移ることになっている。その一部はすでに移転済みだ。まだ残っているところも、移転の時期を報告することになっている。それらは、移転する義務があり、誰がどういう理由でそれ相応の結果を伴う命令を履行したくないのか、大統領に報告する義務がある」と全権代表はコメントした。

トルトネフ全権代表は2020年9月末、ハバロフスク市からウラジオストク市ルースキー島への極東連邦管区全権代表部の移転は近いうちに始まり、その後、全権代表部内の人事異動が予定されていると報道陣に話していた。

すでに報じられているように、プーチン大統領は2018年12月13日、極東連邦管区の中心都市をハバロフスク市からウラジオストク市に移す大統領令に署名した。大統領は、必要な組織編成作業を行うよう、大統領府長官に指示した。特に、極東連邦管区の首都の地位をウラジオストクに移した後、全権代表部と他の一連の連邦機関はハバロフスクから同市に移転しなければならない。(インターファクス 2月9日)

https://www.erina.or.jp/columns-today/141953/

●ロシアにおける首都移転の歴史的経緯について

駐日ロシア連邦大使館 ヤーセネフ・セルゲイ報道担当参事官へのインタビュー(平成21年12月15日)

国土交通省 国土計画局 首都機能移転企画課

Q.ロシアにおける、首都がモスクワからサンクトペテルブルク、それからまたモスクワに戻ってきたという歴史的な経緯についてお話をお伺いします。

A.歴史的にロシアには二つの首都がありまして、今でもある意味では二つの首都があります。モスクワはかなり歴史の長い都市で、初めてモスクワの名称が記録に現れたのは、1147年です。数百年にわたってモスクワはロシアの首都でしたが、ピョートル

大帝が現れて、国の政策も変わりました。ピョートル大帝はヨーロッパとの関係を発展させたかった。ロシアの有名な詩人プーシキンは、「彼はヨーロッパに窓を作った」と書いています。ピョートル大帝はツァーリ(皇帝)になっても、ヨーロッパへ旅行して、オランダで自ら船の造り方を勉強します。サンクトペテルブルクはヨーロッパへの窓口になりました。1703年に新都サンクトペテルブルクが築かれてから10年後、ロシアの首都はサンクトペテルブルクに移りました。ピョートル大帝は非常に権力的なツァーリで民主主義を尊重していませんでした。経済的な理由ではなく、政治的な決定でロシアの首都をサンクトペテルブルクへ移転させました。首都のサンクトペテルブルクへの移転は、ロシアの政治の方向性が絶対的に変わったという意味を持つものでした。それより前は、ロシアは少なくとも外交関係よりも国内を重視していましたが、ピョートル大帝になって外交も貿易も発展し始めました。そのためには海への窓口が必要でした。ピョートル大帝の時代に、ロシア海軍だけではなく、海の輸送が発展し始めました。そのような理由で、首都はモスクワからヨーロッパに一番近い都市サンクトペテルブルクに移されました。その後、およそ200年以上、ロシアの首都はサンクトペテルブルクでした。第一次世界大戦が始まって、サンクトペテルブルク(ドイツ語で「聖ペテロの街」を意味)はその名称をペトログラード(「ペトロ」はロシア語で「ピョートル」、グラートは「町」の意味)に改めました。ピョートルの都市、ピョートルの町という意味です。戦争が終わって、革命が起こった1917年、レーニンの政府がペテログラードに作られました。それから、ロシアでは内戦が起こり、ペトログラードは、戦略的にも戦争状態から見てもちょっと危ないという理由で、首都はモスクワに移されました。ただ、首都がサンクトペテルブルクだったときでも、モスクワも一つの首都みたいなものでした。例えば、ナポレオンが侵攻したとき、首都サンクトペテルブルクではなくモスクワを攻撃しました。なぜかというと、サンクトペテルブルクはロシアの頭、モスクワはロシアの心臓、それで、頭よりも心臓に攻撃するほうがいい。頭に傷を受けても生き残れますが、心臓を傷つけられたら人も国も生き残れないと考えたためです。

また、帝政ロシアの時代、セレモニーはモスクワだけで行われ、政府のエリートが皆サンクトペテルブルクからモスクワに移動しました。外交官や各国の大使もモスクワに移動して、少なくとも数ヵ月間モスクワに滞在しました。その意味でも、この時代、モ

スクワも二つの首都のうちの一つと考えられました。ソ連時代には、モスクワから首都をほかのところに移転させるという話はありませんでした。第二次世界大戦のとき、安全のために、政府をモスクワから遠く離れたヴォルガ川の地域クイビシエフに移しましたが、首都はモスクワのままでした。その後、ソ連が崩壊して、首都の移転とか、または首都の機関の一部のサンクトペテルブルクへの移転の話が発生したのは、2000年頃の事です。

首都を移転する可能性について

Q.ソチ(黒海沿岸の保養地)で冬季オリンピックが開かれるということで、インフラが整備されると伺ったのですが、今のモスクワとかサンクトペテルブルクの渋滞を考えたときに、ソチへの移転という話はありますか。

A.その話は絶対にあり得ない。8月とか9月頃の夏期休暇では、ソチにプーチン首相や大統領府の一部も行き、休暇を取るのと同時に、国家の課題について検討して、ここでいろいろ問題を解決します。特にプーチン首相はソチが大好きで、大統領時代に各国のお客さまをソチに招待しました。その意味でも、すでに必要なインフラは整備されています。地図を見ると、首都をその地域に移転するのはちょっと合理的ではないですね。防衛の面からみても、国境に非常に近い場所ですから。

Q.モスクワは国全体の西に位置していて、首都は国の真ん中にあった方が安全との考え方もありますが、どのようにお考えですか。

A.モスクワで大丈夫です。安全を脅かすものはありませんから。

https://www.mlit.go.jp/kokudokeikaku/iten/service/newsletter/doc/i_02_69_7.pdf

●サンクトペテルブルク - Wikipedia

都市の名は「聖ペテロの街」を意味する。これはサンクトペテルブルクの建設を命じたピョートル1世が自分と同名の聖人ペテロの名にちなんで付けたもので、隣国のフィンランドではサンクトペテルブルクをペテロのフィンランド語名そのままにピエタリ (Pietari) の名で呼んでいる。

当初はオランダ語風にサンクト・ピーテルブールフ (Санкт-Питер-Бурх) と呼ばれていたが、後にドイツ語風にサンクト・ペテルブルク (Санкт-Петербург) と呼ばれるようになった。ドイツ語では Sankt Petersburg であり、古典的発音の場合はザンクト・ペーテルスブルク、現在の口語発音ではザンクト・ペータスブアクと呼ばれる。最初の音が濁らず、「ブルク」の前に「ス」の入らない Санкт-Петербург (Sankt-Peterburg) は、ドイツ語名がロシア語化したもの。なお、単にペテルブルクと呼ばれることも多い[1]。ロシア帝国の首都として長く定着していた。また、語末のgは、ドイツ語でも濁らないが、ロシア語でも語尾の有声子音は無声化されるため、ロシア人は「ペテルブルク」と発音する。このため日本のカタカナ表記でも「ペテルブルク」が「ペテルブルグ」よりも多く用いられる。

1914年、第一次世界大戦が始まり、ロシア帝国がドイツ帝国と交戦状態に入ると、ドイツ語風のサンクトペテルブルクが避けられ、ロシア語風のペトログラード (Петроград)と改められた。これはドイツ語風の「ブルク」を、ロシア語風(厳密には古代教会スラヴ語風)の「グラード」に差し替えたものであり、意味は同じである。

さらにロシア革命によりソビエト連邦が成立すると、1924年よりソ連建国の父ウラジーミル・レーニンにちなんで「レーニンの街」の意であるレニングラード (Ленинград, リニングラート)と改称され、この名称がソ連崩壊まで半世紀以上用いられた。

しかし、1991年のソ連崩壊の後、住民投票によってロシア帝国時代の現在の名称に再び戻った。ロシア人の間ではピーテル (Питер, ピーチェル) の愛称で呼ばれる[2]。州名は従来どおりレニングラード州となっている。

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B5%E3%83%B3%E3%82%AF%E3%83%88%E3%83%9A%E3%83%86%E3%83%AB%E3%83%96%E3%83%AB%E3%82%AF

●ロシアはどこに進むのか? 2012.9. Book Review from Moscow. 岩尾 大史. 国際協力銀行. モスクワ駐在員事務所. 首席駐在員(2010年4月より現職)

ドミトリー・トレーニン 著 河東哲夫・湯浅剛・小泉悠 訳『ロシア新戦略――ユーラシアの大変動を読み解く――』

発行元◎作品社 発行年月◎2012年 3月 総ページ数◎433ページ 価格◎2940円(税込)

「もしもピョートル大帝がいま生きていたとしたら、彼は再びモスクワから遷都するだろう――ただし、今回はバルト海ではなく日本海に向けて」。ロシアの最重要地点、21世紀のフロンティアがアジア太平洋にあることを述べる際に、ウラジオストックへの遷都の検討を取り上げた一節であり、これなどは、ロシアのことをかじったことのある人にはわかりやすいフレーズであろう。

https://www.joi.or.jp/modules/downloads_open/index.php?page=visit&cid=15&lid=1234

●樺太 - Wikipedia

「からふと」の名は、一説にはアイヌ語でこの島を「カムイ・カㇻ・プㇳ・ヤ・モシㇼ 」(kamuy kar put ya mosir) と呼んだ事に由来すると言う。[要出典]これはアイヌ語で「神が河口に造った島」を意味し、黒竜江(アムール川)の河口から見てその先に位置することからこのように呼ばれたとされる[2]。尚、樺太アイヌ語では、「陸地の国土」を意味するヤンケモシリと呼ばれ[3]、 北海道アイヌ語ではカラプト Karapto と呼ばれる[4]。

「サハリン」(古くは「サガレン」と表記)という名称は、清の皇帝が3人のイエズス会修道士に命じた清国版図測量の際に、黒竜江(満州語名転写:sahaliyan ula、サハリヤン・ウラ)河口の対岸に島があると聞き、そこを満州語でサハリヤン・ウラ・アンガ・ハダ(転写:sahaliyan ula angga hada、「黒竜江の対岸の島」)と呼んだことに由来する。

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%A8%BA%E5%A4%AA

●さらば日本型鉄道ゲージ 樺太の発展を支えて1世紀 ロシア仕様に変更:東京新聞 TOKYO Web 2020年8月19日

日本の統治時代からロシア・サハリン(樺太)の発展を支えてきた日本型の鉄道ゲージ(軌間=左右のレールの間隔)が、1世紀の歴史に幕を下ろす。輸送力拡大を目的に、軌間をこれまでの1067ミリからロシア本土と同じ1520ミリに変更する改軌工事が今月中にも完了する。終戦から75年、鉄路に残った日本の痕跡は消えゆく定めだ。(モスクワ・小柳悠志)

https://www.tokyo-np.co.jp/article/49771

●ウラジオストク - Wikipedia

中国語では清国の領土だった時代の呼称である海参崴と表記される他(後述)、ロシア語名の音訳である符拉迪沃斯托克の表記も使われる。清の時代、外満洲(がいまんしゅう、英: Outer Manchuria)と呼ばれていた地域の中で、現在のウラジオストクにあたる地域は海參崴(「海辺の小さな村」の意)と呼ばれていた。外満洲は、1858年のアイグン条約と1860年の北京条約によって、清からロシア帝国に割譲された。

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A6%E3%83%A9%E3%82%B8%E3%82%AA%E3%82%B9%E3%83%88%E3%82%AF

●ナホトカ - Wikipedia

清朝時代の名称は灠溝崴であった

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%8A%E3%83%9B%E3%83%88%E3%82%AB

●ウスリースク - Wikipedia

かつては清国領でジュル・ホトン(満州語:juru hoton、漢語:双城子)またはフルダン・ホトン(furdan hoton、漢語:富爾丹城)と呼ばれていた。1866年、この地が清国領からロシア領になって6年後、ニコライ1世の名をとってニコリスコエ村が置かれた。

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A6%E3%82%B9%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%82%B9%E3%82%AF

●ダリネゴルスク - Wikipedia

かつてはテチューヘ(露: Те́тюхе、音写:Tetyukhe)といった。1860年の北京条約までは沿海地方は清の領土・外満洲であったため、多くの中国語由来の地名が残っており、テチューヘも中国語: 野猪河(拼音: yĕzhūhé)を転じた名称である。テチューヘはシベリア抑留や気象通報などによって日本でもよく知られていた名称だった。1972年、1960年代から深刻化した中ソ対立の影響により中国語・満州語由来の地名をロシア語地名へ改称する政策の一環として現在の地名に変更された。

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%80%E3%83%AA%E3%83%8D%E3%82%B4%E3%83%AB%E3%82%B9%E3%82%AF

●1972年の極東ロシア地域における地名変更 - Wikipedia

https://ja.wikipedia.org/wiki/1972%E5%B9%B4%E3%81%AE%E6%A5%B5%E6%9D%B1%E3%83%AD%E3%82%B7%E3%82%A2%E5%9C%B0%E5%9F%9F%E3%81%AB%E3%81%8A%E3%81%91%E3%82%8B%E5%9C%B0%E5%90%8D%E5%A4%89%E6%9B%B4

●旧樺太庁所在地の豊原の地名の由来は、ロシアの文豪チェーホフの旅行記「サハリン島」だった? - 国際情勢の分析と予測 2007年08月15日

https://blog.goo.ne.jp/princeofwales1941/e/bdaa39eddc8181a8c558fb639840dcac

【私のコメント】

1972年から1993年までソ連軍およびロシア軍に勤務した経歴を持つロシアの外交と安全保障を専門とする政治学者のドミトリー・トレーニンは2011年の著書『ロシア新戦略――ユーラシアの大変動を読み解く』(邦訳は2012年)で、「もしもピョートル大帝がいま生きていたとしたら、彼は再びモスクワから遷都するだろう――ただし、今回はバルト海ではなく日本海に向けて」とロシアの最重要地点、21世紀のフロンティアがアジア太平洋にあることを述べ、ウラジオストックへの遷都の検討を取り上げている。実際にロシア極東連邦管区の中心都市は2000年からハバロフスクだったが2018年にウラジオストクに移す大統領令にプーチン大統領が署名している。しかし、2021年時点で移転はまだ実行されていない。

駐日ロシア連邦大使館 ヤーセネフ・セルゲイ報道担当参事官はモスクワからソチへの首都移転について、「地図を見ると、首都をその地域に移転するのはちょっと合理的ではないですね。防衛の面からみても、国境に非常に近い場所ですから。」と否定している。更に、「モスクワは国全体の西に位置していて、首都は国の真ん中にあった方が安全との考え方もありますが、どのようにお考えですか」との質問に、「モスクワで大丈夫です。安全を脅かすものはありませんから」と回答している。首都は安全が保たれれば国家の真ん中でなくても良いという考えの様だ。ピョートル大帝による1713年のサンクトペテルブルグ(当時はオランダ風のサンクト・ピーテルブールフ)への遷都と外国語読みの名称は、オランダに代表される西欧文明をロシアが取り入れるという宣言であったし、大北方戦争での勝利によってバルト海の覇権をスウェーデンからロシアが奪ったことが背景にある。

だとすれば、プーチン大統領登場で始まった米英との対決に今後勝利して太平洋の覇権を米国から奪取した時点で、21世紀に中国を中心とする東アジアに世界の文明の中心が移動することを背景に、日本海に面するウラジオストクに遷都するというのは合理的な判断だ。極東連邦管区の首都の移転はその一環として説明可能だ。

しかし、1713年と現在が大きく異なっている点がある。1713年はロシアが単独でスウェーデンに打ち勝ったが、現在は中国との同盟関係によって打ち勝ちつつある。米英など海洋勢力を除くと、ユーラシア大陸でロシアにとっての最大の仮想敵国は中国とトルコであり、最大の仮想友好国は日本とイランとドイツであると戦略思想家アレクサンドル・ドゥーギンが述べている。仮想敵国との国境沿いに首都を置くべきでないことは駐日ロシア連邦大使館ヤーセネフ・セルゲイ報道担当参事官の発言からも明らか。

ロシア極東の大都市であるウラジオストク、ハバロフスク、ブラゴベシチェンスクはいずれも1858-1860年にロシアが清朝から軍事力で奪取した外満州と呼ばれる地域にあり、国境線に非常に近い。また、これらの地域の先住民は満州族であり、将来満州国が再建された時には潜在的な主権を主張してくる可能性がある。中国東北地方の人口1億人強に対してロシア極東の人口は600万人強と20倍近い人口差があり、軍事対決時には非常に不利だ。ウラジオストクを含めた外満州の都市の多くはかつて清朝領土だった時代の満州語地名がある。ウラジオストクが中国国内では満州語由来地名の「海參崴」と呼ばれていることは、中国人が潜在的な領土要求を捨てていないことの証拠だ。こんな危険な場所にロシアが遷都することはないだろう。極東連邦管区首都の移転が進まないのもそれが原因だと想像する。

ロシア極東で中国国境から遠い遷都先の都市は4つしかない。サハリン島南部のユジノサハリンスク、オホーツク海北岸のマガダン、カムチャッカ半島のペトロパブロフスク・カムチャッキー、サハ共和国のヤクーツクだ。マガダンとペトロパブロフスク・カムチャッキーは陸の孤島で、ウラジオストクからの海運と航空輸送で維持されている都市であり、シベリア南部のシベリア鉄道沿線地区との交通の便が悪すぎることが致命的。ヤクーツクはサハ共和国の人口の過半数がアジア系で分離独立の危険がある。とすると、残る候補はユジノサハリンスクしかない。日本海に直接面していないが逆に海軍だけで簡単に占領することが出来ない点がロシアにとって好都合。サハリン南部と千島の先住民は北海道と同様にアイヌで、その子孫の多くが日本に、一部はロシアに居住する。千島をアイヌ領土として日本に割譲することで日本政府や日本のアイヌの了解を得てサハリンの安全を保つシナリオと想像する。

ロシアやソ連は敵国から奪った領土を死守する意図かと思われるが地名を変更することが多い。東プロイセンの首都だったケーニヒスベルグはソ連政府高官であったカリーニンにちなんでカリーニングラードと名を改め、ドイツ時代の建物は全て破壊された。1972年には極東ロシアで中国風地名の一斉改称も行われている。サハリン南部や千島列島の地名の多くも1945年以降ロシア風に改称されている。しかし、千島の中心都市は北クリル管区がパラムシル島の「セーベロクリリスク(旧名柏原)」、クリル管区が択捉島の「クリリスク(旧名紗那)」、南クリル管区が国後島の「ユジノクリリスク(旧名古釜布)」や色丹島の「マロクリリスク(旧名斜古丹)」となっている。日本語訳すると「北クリル町」「クリル町」「南クリル町」と管区名そのままだったり、小さな色丹島の町を「小クリル町」と名付けており、短期的な軍事占領期間中の拠点の仮呼称としか考えられないレベルだ。本気で長期間統治する予定なら、「ハバロフスク」や「ウラジミロフカ」の様に関連する探検家や軍人の名前をつける筈だ。将来米軍が日本から撤退したら、ロシア軍を自由に活動させ外国軍を駐留させないことを条件に日本に全面返還することで合意があったのだろう。

サハリン州の州都であるユジノサハリンスクは日本語訳すれば「南サハリン市」。ロシアの主要都市でこのような仮呼称的地名は例がない。そもそもサハリンという呼称も満州語由来だ。アイヌ語由来は樺太。そして、1945年にソ連が南樺太を占領した時点で、豊原を帝政ロシア時代の旧名であるウラジミロフカに改称することは簡単だった。なのにウラジミロフカではなくユジノサハリンスクという新たな名前にしたことは、この呼称が一時的なものであることを示している。

15年前の本ブログの記事でも触れたのだが、「豊原」という地名は、ロシアの文豪チェーホフの旅行記『サハリン島』の記述が由来という北大スラブ研究所の研究員である井澗裕の主張は正しいと思う。それは当時の日本政府とロシア政府が話し合って決めたのではないか。将来米英の世界覇権が崩壊し皇室が東京から京阪奈学研都市の新皇居に移住、東京が旧名江戸に戻るのと同時期に、千島列島は全てがロシア軍の排他的活動を条件とするアイヌ民族居住地域として日本に返還される。そして、サハリンは樺太に改称され、ユジノサハリンスクは旧名「豊原(キリル文字ではтоёхара)」に改称されてモスクワからの遷都が行われるのだろう。日本統治時代の主要建築物の一部がユジノサハリンスクで保存されているのはその準備だろう。千島のアイヌへの返還は、先住民族を虐殺追放して土地を奪って建国された米加豪三カ国を犯罪国家と断罪しその正義を永遠に奪うことにも直結する。それによって西側支配階層は北米大陸や豪州を根拠地に復活する可能性を断たれるのだ。

1713年のサンクトペテルブルグ遷都は先進的な西欧文明を受け入れる窓口であり、それは1922年のモスクワ遷都まで続いた。それは、対外交流を断った共産主義国への移行に合致する。同様に、2020年代後半か2030年代に起きる豊原遷都は先進的な東アジア文明への窓口となる。シベリア鉄道と北海道新幹線は間違いなく豊原まで延伸される。将来の江戸駅(現在の東京駅)や北陸新幹線学研都市駅からは直通の豊原行き新幹線列車が多数運行されることだろう。東北北海道新幹線を改軌すればシベリア鉄道への乗り入れも可能だ。2022年3月17日の地震で運休した東北新幹線は4月14日まで運休、通常ダイヤ復帰は5月の連休後が予定されている。東北本線では臨時快速が運転され大きなトラブルにはならなかった様だ。これは将来の東北北海道新幹線改軌工事時の運休の予行演習だったのかもしれない。ただ、シベリア鉄道の貨物列車を苫小牧や室蘭、北関東や関西北部まで走らせるために、北海道のJR路線の一部だけでなく、東北本線や日本海縦貫線の改軌も行われると想像する。

↓↓↓ 一日一回クリックしていただくと更新の励みになります。

にほんブログ村

にほんブログ村

北海道や樺太および千島列島における先住民であったアイヌは、この条約によって3年以内に自身の国籍について日本国籍かロシア国籍かを選ぶことを強要された。さらに国籍と居住国が異なる場合、居住国を退去して国籍と一致する国の領土へ移住することを余儀なくされた[3]。

一例として、ロシアとの結び付きが強かった千島列島北部に住んでいたアイヌは、従来の生活基盤を重視してロシア国籍を選ぶとすると、現在住んでいる土地(千島列島すなわち日本領)を捨ててロシア領へ移住しなければならなかった。逆に彼らが日本国籍を選ぶならば故郷を捨てずに済むものの、ロシア領との往来は困難となるため、これまでのロシア方面との交易といった生活様式を根本的に変えなければならなかった[3]。

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%A8%BA%E5%A4%AA%E3%83%BB%E5%8D%83%E5%B3%B6%E4%BA%A4%E6%8F%9B%E6%9D%A1%E7%B4%84

●サハリン島 (ルポルタージュ) - Wikipedia

なお、現在のユジノサハリンスクは、樺太島の北緯50度以南が1905年のポーツマス条約によって日本領となった際、樺太庁の置かれた都市「豊原市」を基本としている。日本人による地名「豊原」の命名について、井澗裕(建築都市史、サハリン・樺太史)は、チェーホフ『サハリン島』のなかの一文「農業植民地としては北部の両管区を合わせたほどの価値を持っている」という報告が基になっているのではないかと推測している[4]。

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B5%E3%83%8F%E3%83%AA%E3%83%B3%E5%B3%B6_(%E3%83%AB%E3%83%9D%E3%83%AB%E3%82%BF%E3%83%BC%E3%82%B8%E3%83%A5)

●ウラジミロフカから豊原へ-ユジノ‐サハリンスク(旧豊原)における初期市街地の形成過程とその性格- 井澗裕

ユジノ-サハリンスク(Южно-Сахалинск)は、日本とロシアにとって大きな歴史的意味をもつ街である。この街は 19 世紀の末に成立した帝政ロシア時代の開拓集落ウラジミロフカ(Владимировка)を母胎としている。20 世紀初頭には豊原と名を変え、日本の植民地「樺太」の中央政庁(樺太庁)を擁する都市に成長した。さらに、第二次世界大戦後にはロシア人の手によってユジノ-サハリンスクとなり、現在はサハリン州の州都としてロシア極東地域社会の拠点都市の一つとなっている。つまり、日本とロシアが交互に手を加えて発展した都市であり、そこには、それぞれの時代における両者の地域経営や都市計画的な視点・思惑の違いを見て取ることができよう。ゆえに、この都市の成り立ちと変貌の過程は、とくに近代における日ロ関係史を考える上で無視できない側面である。

<中略>

本稿が「なぜ豊原だったのか」という問いに起因している以上、「豊原」という地名の語源について言及しないわけにはいくまい。言うまでもなく豊原とは「豊かな平原」というほどの意味であり、日本の地名としてはありふれた印象があるものの、新しい農業移住地域の拠点として、ある種の願望を含んだものであったと考えられる地名である。しかしながら、他の地名を見ていくと、たとえば、真岡(Холмск)は「マウカ」、野田(Чехов)は「ノダサン」、大泊(Корсаков)は「ポロアントマリ」(大きな港の意)というように、どちらかと言えば、先住民族が用いていた地名を翻字するか、その意味を和訳したものが多い。豊原の場合は、明らかにそれとは異なるが、その正確な由来は当時から不明であったようだ。

<中略>

一方、開拓集落ウラジミロフカの起源は、当時の南部サハリン(コルサコフ)管区長官であったウラジミール Н. ヤンツェビッチ少佐(Владимир Наполеонович Янцевич)の名を冠したものであった。

<中略>

このウラジミロフカについて最も具体的で、かつよく知られた情報は、やはりチェーホフ(Чехов, А. П.)の『サハリン島』の一節であろう。彼が訪れた 1890 年において、ウラジミロフカの人口は 46 戸 91 名、うち女性が 36 名であった。この一節でチェーホフは、ウラジミロフカは豊かな牧草地を抱えているものの、世帯を構成しうる女性の不在が健全な農村の発展を妨げていることを述べているのだが、ここで注目したいのは、«Как сельско-хозяйственная колония, это селение стоит обоих северных округов, взятыхвместе» つまり、「農業植民地としては、この村は北部の両管区を合わせたほどの価値をもっている」という部分である14。この『サハリン島』においてこうした表現で土地の肥沃さを強調している部分はほとんど見られない。少なくとも、チェーホフにとってのウラジミロフカは「豊かな牧畜農村」の可能性を感じさせる地であった。

<中略>

ところで、戦役時やその直後においては、新たな地名を占領軍(第 13 独立師団)の将校にちなんでつけた例が多々存在した。例えば、コルサコフを竹内、ガルキノウラスコエ(落合・Долинск)を太秦としたのだが、ウラジミロフカもその例に漏れず、晴気村と呼ばれた時期が存在した。当時の新聞記事によれば、各地のロシア語による地名が難解であったため、一種の方便として命名されたとされているが、高級軍人の露骨な功名心を示唆するようなこのエピソードは、幸いなことに「地名の改称は勅許を経ざるべからず」という理由で取り消されたという。

<中略>

後の樺太庁をウラジミロフカに設置することは、守備隊司令部や民政署の間では相当に早い時期から意見の一致を見ていたようである。また、この時の「遷都」論はいくつかの報告書で展開しているが、これらはすべて共通の文脈で構成されていることにも注目すべきであろう。これらの報告書はいずれも、中央政庁の位置をコルサコフとウラジミロフカの二者択一にしている。その上で、コルサコフの欠点とウラジミロフカの利点を挙げ、「中央政府を置くべくの地」をウラジミロフカにすべきだとしている。理由も字句こそ違えど趣旨は同じであり、コルサコフは「土地丘陵多ク大ナル市街ヲ建設スルニ不利」で位置的にも「南海岸ニ偏スル」とし、ウラジミロフカは「農業上ニモ尤モ有望ナル平野部ノ中央部ニ位置」しており、「「コルサコフ」「マウカ」「ドブキ」「リュトカ」」に至る道路の集合点であること、「軍事上ヨリスルモ亦枢要ノ地」であるとしていた。

https://src-h.slav.hokudai.ac.jp/coe21/publish/no5/itani.pdf

●「ロシア極東の首都」の座を明け渡したハバロフスク ロシアの街物語(7):朝日新聞GLOBE+ 2019.03.12

ロシアでは2000年に「連邦管区」という枠組みが導入され、その一環として極東連邦管区が創設されました。そして、ハバロフスクが極東連邦管区の中心都市とされ、ハバロフスクは名実ともに「ロシア極東の首都」となりました。

ところが、最近になって、大きな情勢変化がありました。プーチン大統領が2018年12月13日に署名した大統領令により、極東連邦管区の中心都市が、ハバロフスクからウラジオストクに移転することになったのです。近年、停滞するハバロフスクを尻目に、ウラジオストクが長足の発展を遂げ、ハバロフスクからウラジオストクへの「遷都」はたびたび取り沙汰されていましたが、ついにそれが現実のものとなったわけです。

https://globe.asahi.com/article/12193677

●極東連邦管区大統領全権代表部のウラジオ移転は始まっている | コラム - 環日本海経済研究所(ERINA/エリナ) 2021年02月19日

ユーリー・トルトネフ極東連邦管区ロシア連邦大統領全権代表は、ハバロフスク市からウラジオストク市ルースキー島への同全権代表部の移転を開始したことを発表した。

「全権代表部は移転を開始した。人員の一部はすでに働いている」とトルトネフ全権代表は9日、ウラジオストクでの会議の後、報道陣に語った。

トルトネフ全権代表によれば、他の国家機関もウラジオストクに移ってくることになっている。

「全権代表部だけではない。連邦の執行機関の極東支部も全部移ることになっている。その一部はすでに移転済みだ。まだ残っているところも、移転の時期を報告することになっている。それらは、移転する義務があり、誰がどういう理由でそれ相応の結果を伴う命令を履行したくないのか、大統領に報告する義務がある」と全権代表はコメントした。

トルトネフ全権代表は2020年9月末、ハバロフスク市からウラジオストク市ルースキー島への極東連邦管区全権代表部の移転は近いうちに始まり、その後、全権代表部内の人事異動が予定されていると報道陣に話していた。

すでに報じられているように、プーチン大統領は2018年12月13日、極東連邦管区の中心都市をハバロフスク市からウラジオストク市に移す大統領令に署名した。大統領は、必要な組織編成作業を行うよう、大統領府長官に指示した。特に、極東連邦管区の首都の地位をウラジオストクに移した後、全権代表部と他の一連の連邦機関はハバロフスクから同市に移転しなければならない。(インターファクス 2月9日)

https://www.erina.or.jp/columns-today/141953/

●ロシアにおける首都移転の歴史的経緯について

駐日ロシア連邦大使館 ヤーセネフ・セルゲイ報道担当参事官へのインタビュー(平成21年12月15日)

国土交通省 国土計画局 首都機能移転企画課

Q.ロシアにおける、首都がモスクワからサンクトペテルブルク、それからまたモスクワに戻ってきたという歴史的な経緯についてお話をお伺いします。

A.歴史的にロシアには二つの首都がありまして、今でもある意味では二つの首都があります。モスクワはかなり歴史の長い都市で、初めてモスクワの名称が記録に現れたのは、1147年です。数百年にわたってモスクワはロシアの首都でしたが、ピョートル

大帝が現れて、国の政策も変わりました。ピョートル大帝はヨーロッパとの関係を発展させたかった。ロシアの有名な詩人プーシキンは、「彼はヨーロッパに窓を作った」と書いています。ピョートル大帝はツァーリ(皇帝)になっても、ヨーロッパへ旅行して、オランダで自ら船の造り方を勉強します。サンクトペテルブルクはヨーロッパへの窓口になりました。1703年に新都サンクトペテルブルクが築かれてから10年後、ロシアの首都はサンクトペテルブルクに移りました。ピョートル大帝は非常に権力的なツァーリで民主主義を尊重していませんでした。経済的な理由ではなく、政治的な決定でロシアの首都をサンクトペテルブルクへ移転させました。首都のサンクトペテルブルクへの移転は、ロシアの政治の方向性が絶対的に変わったという意味を持つものでした。それより前は、ロシアは少なくとも外交関係よりも国内を重視していましたが、ピョートル大帝になって外交も貿易も発展し始めました。そのためには海への窓口が必要でした。ピョートル大帝の時代に、ロシア海軍だけではなく、海の輸送が発展し始めました。そのような理由で、首都はモスクワからヨーロッパに一番近い都市サンクトペテルブルクに移されました。その後、およそ200年以上、ロシアの首都はサンクトペテルブルクでした。第一次世界大戦が始まって、サンクトペテルブルク(ドイツ語で「聖ペテロの街」を意味)はその名称をペトログラード(「ペトロ」はロシア語で「ピョートル」、グラートは「町」の意味)に改めました。ピョートルの都市、ピョートルの町という意味です。戦争が終わって、革命が起こった1917年、レーニンの政府がペテログラードに作られました。それから、ロシアでは内戦が起こり、ペトログラードは、戦略的にも戦争状態から見てもちょっと危ないという理由で、首都はモスクワに移されました。ただ、首都がサンクトペテルブルクだったときでも、モスクワも一つの首都みたいなものでした。例えば、ナポレオンが侵攻したとき、首都サンクトペテルブルクではなくモスクワを攻撃しました。なぜかというと、サンクトペテルブルクはロシアの頭、モスクワはロシアの心臓、それで、頭よりも心臓に攻撃するほうがいい。頭に傷を受けても生き残れますが、心臓を傷つけられたら人も国も生き残れないと考えたためです。

また、帝政ロシアの時代、セレモニーはモスクワだけで行われ、政府のエリートが皆サンクトペテルブルクからモスクワに移動しました。外交官や各国の大使もモスクワに移動して、少なくとも数ヵ月間モスクワに滞在しました。その意味でも、この時代、モ

スクワも二つの首都のうちの一つと考えられました。ソ連時代には、モスクワから首都をほかのところに移転させるという話はありませんでした。第二次世界大戦のとき、安全のために、政府をモスクワから遠く離れたヴォルガ川の地域クイビシエフに移しましたが、首都はモスクワのままでした。その後、ソ連が崩壊して、首都の移転とか、または首都の機関の一部のサンクトペテルブルクへの移転の話が発生したのは、2000年頃の事です。

首都を移転する可能性について

Q.ソチ(黒海沿岸の保養地)で冬季オリンピックが開かれるということで、インフラが整備されると伺ったのですが、今のモスクワとかサンクトペテルブルクの渋滞を考えたときに、ソチへの移転という話はありますか。

A.その話は絶対にあり得ない。8月とか9月頃の夏期休暇では、ソチにプーチン首相や大統領府の一部も行き、休暇を取るのと同時に、国家の課題について検討して、ここでいろいろ問題を解決します。特にプーチン首相はソチが大好きで、大統領時代に各国のお客さまをソチに招待しました。その意味でも、すでに必要なインフラは整備されています。地図を見ると、首都をその地域に移転するのはちょっと合理的ではないですね。防衛の面からみても、国境に非常に近い場所ですから。

Q.モスクワは国全体の西に位置していて、首都は国の真ん中にあった方が安全との考え方もありますが、どのようにお考えですか。

A.モスクワで大丈夫です。安全を脅かすものはありませんから。

https://www.mlit.go.jp/kokudokeikaku/iten/service/newsletter/doc/i_02_69_7.pdf

●サンクトペテルブルク - Wikipedia

都市の名は「聖ペテロの街」を意味する。これはサンクトペテルブルクの建設を命じたピョートル1世が自分と同名の聖人ペテロの名にちなんで付けたもので、隣国のフィンランドではサンクトペテルブルクをペテロのフィンランド語名そのままにピエタリ (Pietari) の名で呼んでいる。

当初はオランダ語風にサンクト・ピーテルブールフ (Санкт-Питер-Бурх) と呼ばれていたが、後にドイツ語風にサンクト・ペテルブルク (Санкт-Петербург) と呼ばれるようになった。ドイツ語では Sankt Petersburg であり、古典的発音の場合はザンクト・ペーテルスブルク、現在の口語発音ではザンクト・ペータスブアクと呼ばれる。最初の音が濁らず、「ブルク」の前に「ス」の入らない Санкт-Петербург (Sankt-Peterburg) は、ドイツ語名がロシア語化したもの。なお、単にペテルブルクと呼ばれることも多い[1]。ロシア帝国の首都として長く定着していた。また、語末のgは、ドイツ語でも濁らないが、ロシア語でも語尾の有声子音は無声化されるため、ロシア人は「ペテルブルク」と発音する。このため日本のカタカナ表記でも「ペテルブルク」が「ペテルブルグ」よりも多く用いられる。

1914年、第一次世界大戦が始まり、ロシア帝国がドイツ帝国と交戦状態に入ると、ドイツ語風のサンクトペテルブルクが避けられ、ロシア語風のペトログラード (Петроград)と改められた。これはドイツ語風の「ブルク」を、ロシア語風(厳密には古代教会スラヴ語風)の「グラード」に差し替えたものであり、意味は同じである。

さらにロシア革命によりソビエト連邦が成立すると、1924年よりソ連建国の父ウラジーミル・レーニンにちなんで「レーニンの街」の意であるレニングラード (Ленинград, リニングラート)と改称され、この名称がソ連崩壊まで半世紀以上用いられた。

しかし、1991年のソ連崩壊の後、住民投票によってロシア帝国時代の現在の名称に再び戻った。ロシア人の間ではピーテル (Питер, ピーチェル) の愛称で呼ばれる[2]。州名は従来どおりレニングラード州となっている。

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B5%E3%83%B3%E3%82%AF%E3%83%88%E3%83%9A%E3%83%86%E3%83%AB%E3%83%96%E3%83%AB%E3%82%AF

●ロシアはどこに進むのか? 2012.9. Book Review from Moscow. 岩尾 大史. 国際協力銀行. モスクワ駐在員事務所. 首席駐在員(2010年4月より現職)

ドミトリー・トレーニン 著 河東哲夫・湯浅剛・小泉悠 訳『ロシア新戦略――ユーラシアの大変動を読み解く――』

発行元◎作品社 発行年月◎2012年 3月 総ページ数◎433ページ 価格◎2940円(税込)

「もしもピョートル大帝がいま生きていたとしたら、彼は再びモスクワから遷都するだろう――ただし、今回はバルト海ではなく日本海に向けて」。ロシアの最重要地点、21世紀のフロンティアがアジア太平洋にあることを述べる際に、ウラジオストックへの遷都の検討を取り上げた一節であり、これなどは、ロシアのことをかじったことのある人にはわかりやすいフレーズであろう。

https://www.joi.or.jp/modules/downloads_open/index.php?page=visit&cid=15&lid=1234

●樺太 - Wikipedia

「からふと」の名は、一説にはアイヌ語でこの島を「カムイ・カㇻ・プㇳ・ヤ・モシㇼ 」(kamuy kar put ya mosir) と呼んだ事に由来すると言う。[要出典]これはアイヌ語で「神が河口に造った島」を意味し、黒竜江(アムール川)の河口から見てその先に位置することからこのように呼ばれたとされる[2]。尚、樺太アイヌ語では、「陸地の国土」を意味するヤンケモシリと呼ばれ[3]、 北海道アイヌ語ではカラプト Karapto と呼ばれる[4]。

「サハリン」(古くは「サガレン」と表記)という名称は、清の皇帝が3人のイエズス会修道士に命じた清国版図測量の際に、黒竜江(満州語名転写:sahaliyan ula、サハリヤン・ウラ)河口の対岸に島があると聞き、そこを満州語でサハリヤン・ウラ・アンガ・ハダ(転写:sahaliyan ula angga hada、「黒竜江の対岸の島」)と呼んだことに由来する。

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%A8%BA%E5%A4%AA

●さらば日本型鉄道ゲージ 樺太の発展を支えて1世紀 ロシア仕様に変更:東京新聞 TOKYO Web 2020年8月19日

日本の統治時代からロシア・サハリン(樺太)の発展を支えてきた日本型の鉄道ゲージ(軌間=左右のレールの間隔)が、1世紀の歴史に幕を下ろす。輸送力拡大を目的に、軌間をこれまでの1067ミリからロシア本土と同じ1520ミリに変更する改軌工事が今月中にも完了する。終戦から75年、鉄路に残った日本の痕跡は消えゆく定めだ。(モスクワ・小柳悠志)

https://www.tokyo-np.co.jp/article/49771

●ウラジオストク - Wikipedia

中国語では清国の領土だった時代の呼称である海参崴と表記される他(後述)、ロシア語名の音訳である符拉迪沃斯托克の表記も使われる。清の時代、外満洲(がいまんしゅう、英: Outer Manchuria)と呼ばれていた地域の中で、現在のウラジオストクにあたる地域は海參崴(「海辺の小さな村」の意)と呼ばれていた。外満洲は、1858年のアイグン条約と1860年の北京条約によって、清からロシア帝国に割譲された。

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A6%E3%83%A9%E3%82%B8%E3%82%AA%E3%82%B9%E3%83%88%E3%82%AF

●ナホトカ - Wikipedia

清朝時代の名称は灠溝崴であった

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%8A%E3%83%9B%E3%83%88%E3%82%AB

●ウスリースク - Wikipedia

かつては清国領でジュル・ホトン(満州語:juru hoton、漢語:双城子)またはフルダン・ホトン(furdan hoton、漢語:富爾丹城)と呼ばれていた。1866年、この地が清国領からロシア領になって6年後、ニコライ1世の名をとってニコリスコエ村が置かれた。

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A6%E3%82%B9%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%82%B9%E3%82%AF

●ダリネゴルスク - Wikipedia

かつてはテチューヘ(露: Те́тюхе、音写:Tetyukhe)といった。1860年の北京条約までは沿海地方は清の領土・外満洲であったため、多くの中国語由来の地名が残っており、テチューヘも中国語: 野猪河(拼音: yĕzhūhé)を転じた名称である。テチューヘはシベリア抑留や気象通報などによって日本でもよく知られていた名称だった。1972年、1960年代から深刻化した中ソ対立の影響により中国語・満州語由来の地名をロシア語地名へ改称する政策の一環として現在の地名に変更された。

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%80%E3%83%AA%E3%83%8D%E3%82%B4%E3%83%AB%E3%82%B9%E3%82%AF

●1972年の極東ロシア地域における地名変更 - Wikipedia

https://ja.wikipedia.org/wiki/1972%E5%B9%B4%E3%81%AE%E6%A5%B5%E6%9D%B1%E3%83%AD%E3%82%B7%E3%82%A2%E5%9C%B0%E5%9F%9F%E3%81%AB%E3%81%8A%E3%81%91%E3%82%8B%E5%9C%B0%E5%90%8D%E5%A4%89%E6%9B%B4

●旧樺太庁所在地の豊原の地名の由来は、ロシアの文豪チェーホフの旅行記「サハリン島」だった? - 国際情勢の分析と予測 2007年08月15日

https://blog.goo.ne.jp/princeofwales1941/e/bdaa39eddc8181a8c558fb639840dcac

【私のコメント】

1972年から1993年までソ連軍およびロシア軍に勤務した経歴を持つロシアの外交と安全保障を専門とする政治学者のドミトリー・トレーニンは2011年の著書『ロシア新戦略――ユーラシアの大変動を読み解く』(邦訳は2012年)で、「もしもピョートル大帝がいま生きていたとしたら、彼は再びモスクワから遷都するだろう――ただし、今回はバルト海ではなく日本海に向けて」とロシアの最重要地点、21世紀のフロンティアがアジア太平洋にあることを述べ、ウラジオストックへの遷都の検討を取り上げている。実際にロシア極東連邦管区の中心都市は2000年からハバロフスクだったが2018年にウラジオストクに移す大統領令にプーチン大統領が署名している。しかし、2021年時点で移転はまだ実行されていない。

駐日ロシア連邦大使館 ヤーセネフ・セルゲイ報道担当参事官はモスクワからソチへの首都移転について、「地図を見ると、首都をその地域に移転するのはちょっと合理的ではないですね。防衛の面からみても、国境に非常に近い場所ですから。」と否定している。更に、「モスクワは国全体の西に位置していて、首都は国の真ん中にあった方が安全との考え方もありますが、どのようにお考えですか」との質問に、「モスクワで大丈夫です。安全を脅かすものはありませんから」と回答している。首都は安全が保たれれば国家の真ん中でなくても良いという考えの様だ。ピョートル大帝による1713年のサンクトペテルブルグ(当時はオランダ風のサンクト・ピーテルブールフ)への遷都と外国語読みの名称は、オランダに代表される西欧文明をロシアが取り入れるという宣言であったし、大北方戦争での勝利によってバルト海の覇権をスウェーデンからロシアが奪ったことが背景にある。

だとすれば、プーチン大統領登場で始まった米英との対決に今後勝利して太平洋の覇権を米国から奪取した時点で、21世紀に中国を中心とする東アジアに世界の文明の中心が移動することを背景に、日本海に面するウラジオストクに遷都するというのは合理的な判断だ。極東連邦管区の首都の移転はその一環として説明可能だ。

しかし、1713年と現在が大きく異なっている点がある。1713年はロシアが単独でスウェーデンに打ち勝ったが、現在は中国との同盟関係によって打ち勝ちつつある。米英など海洋勢力を除くと、ユーラシア大陸でロシアにとっての最大の仮想敵国は中国とトルコであり、最大の仮想友好国は日本とイランとドイツであると戦略思想家アレクサンドル・ドゥーギンが述べている。仮想敵国との国境沿いに首都を置くべきでないことは駐日ロシア連邦大使館ヤーセネフ・セルゲイ報道担当参事官の発言からも明らか。

ロシア極東の大都市であるウラジオストク、ハバロフスク、ブラゴベシチェンスクはいずれも1858-1860年にロシアが清朝から軍事力で奪取した外満州と呼ばれる地域にあり、国境線に非常に近い。また、これらの地域の先住民は満州族であり、将来満州国が再建された時には潜在的な主権を主張してくる可能性がある。中国東北地方の人口1億人強に対してロシア極東の人口は600万人強と20倍近い人口差があり、軍事対決時には非常に不利だ。ウラジオストクを含めた外満州の都市の多くはかつて清朝領土だった時代の満州語地名がある。ウラジオストクが中国国内では満州語由来地名の「海參崴」と呼ばれていることは、中国人が潜在的な領土要求を捨てていないことの証拠だ。こんな危険な場所にロシアが遷都することはないだろう。極東連邦管区首都の移転が進まないのもそれが原因だと想像する。

ロシア極東で中国国境から遠い遷都先の都市は4つしかない。サハリン島南部のユジノサハリンスク、オホーツク海北岸のマガダン、カムチャッカ半島のペトロパブロフスク・カムチャッキー、サハ共和国のヤクーツクだ。マガダンとペトロパブロフスク・カムチャッキーは陸の孤島で、ウラジオストクからの海運と航空輸送で維持されている都市であり、シベリア南部のシベリア鉄道沿線地区との交通の便が悪すぎることが致命的。ヤクーツクはサハ共和国の人口の過半数がアジア系で分離独立の危険がある。とすると、残る候補はユジノサハリンスクしかない。日本海に直接面していないが逆に海軍だけで簡単に占領することが出来ない点がロシアにとって好都合。サハリン南部と千島の先住民は北海道と同様にアイヌで、その子孫の多くが日本に、一部はロシアに居住する。千島をアイヌ領土として日本に割譲することで日本政府や日本のアイヌの了解を得てサハリンの安全を保つシナリオと想像する。

ロシアやソ連は敵国から奪った領土を死守する意図かと思われるが地名を変更することが多い。東プロイセンの首都だったケーニヒスベルグはソ連政府高官であったカリーニンにちなんでカリーニングラードと名を改め、ドイツ時代の建物は全て破壊された。1972年には極東ロシアで中国風地名の一斉改称も行われている。サハリン南部や千島列島の地名の多くも1945年以降ロシア風に改称されている。しかし、千島の中心都市は北クリル管区がパラムシル島の「セーベロクリリスク(旧名柏原)」、クリル管区が択捉島の「クリリスク(旧名紗那)」、南クリル管区が国後島の「ユジノクリリスク(旧名古釜布)」や色丹島の「マロクリリスク(旧名斜古丹)」となっている。日本語訳すると「北クリル町」「クリル町」「南クリル町」と管区名そのままだったり、小さな色丹島の町を「小クリル町」と名付けており、短期的な軍事占領期間中の拠点の仮呼称としか考えられないレベルだ。本気で長期間統治する予定なら、「ハバロフスク」や「ウラジミロフカ」の様に関連する探検家や軍人の名前をつける筈だ。将来米軍が日本から撤退したら、ロシア軍を自由に活動させ外国軍を駐留させないことを条件に日本に全面返還することで合意があったのだろう。

サハリン州の州都であるユジノサハリンスクは日本語訳すれば「南サハリン市」。ロシアの主要都市でこのような仮呼称的地名は例がない。そもそもサハリンという呼称も満州語由来だ。アイヌ語由来は樺太。そして、1945年にソ連が南樺太を占領した時点で、豊原を帝政ロシア時代の旧名であるウラジミロフカに改称することは簡単だった。なのにウラジミロフカではなくユジノサハリンスクという新たな名前にしたことは、この呼称が一時的なものであることを示している。

15年前の本ブログの記事でも触れたのだが、「豊原」という地名は、ロシアの文豪チェーホフの旅行記『サハリン島』の記述が由来という北大スラブ研究所の研究員である井澗裕の主張は正しいと思う。それは当時の日本政府とロシア政府が話し合って決めたのではないか。将来米英の世界覇権が崩壊し皇室が東京から京阪奈学研都市の新皇居に移住、東京が旧名江戸に戻るのと同時期に、千島列島は全てがロシア軍の排他的活動を条件とするアイヌ民族居住地域として日本に返還される。そして、サハリンは樺太に改称され、ユジノサハリンスクは旧名「豊原(キリル文字ではтоёхара)」に改称されてモスクワからの遷都が行われるのだろう。日本統治時代の主要建築物の一部がユジノサハリンスクで保存されているのはその準備だろう。千島のアイヌへの返還は、先住民族を虐殺追放して土地を奪って建国された米加豪三カ国を犯罪国家と断罪しその正義を永遠に奪うことにも直結する。それによって西側支配階層は北米大陸や豪州を根拠地に復活する可能性を断たれるのだ。

1713年のサンクトペテルブルグ遷都は先進的な西欧文明を受け入れる窓口であり、それは1922年のモスクワ遷都まで続いた。それは、対外交流を断った共産主義国への移行に合致する。同様に、2020年代後半か2030年代に起きる豊原遷都は先進的な東アジア文明への窓口となる。シベリア鉄道と北海道新幹線は間違いなく豊原まで延伸される。将来の江戸駅(現在の東京駅)や北陸新幹線学研都市駅からは直通の豊原行き新幹線列車が多数運行されることだろう。東北北海道新幹線を改軌すればシベリア鉄道への乗り入れも可能だ。2022年3月17日の地震で運休した東北新幹線は4月14日まで運休、通常ダイヤ復帰は5月の連休後が予定されている。東北本線では臨時快速が運転され大きなトラブルにはならなかった様だ。これは将来の東北北海道新幹線改軌工事時の運休の予行演習だったのかもしれない。ただ、シベリア鉄道の貨物列車を苫小牧や室蘭、北関東や関西北部まで走らせるために、北海道のJR路線の一部だけでなく、東北本線や日本海縦貫線の改軌も行われると想像する。

↓↓↓ 一日一回クリックしていただくと更新の励みになります。

https://ja.m.wikipedia.org/wiki/%E6%A8%BA%E5%A4%AA

そして北はアメリカの帽子を揶揄される同じアングロサクソン(一部仏系もいるが)のカナダ

南は軍事的脅威ではないメキシコに挟まった北米大陸のアメリカはシーパワーの国で

こういう海という天然の障壁で守られたシーパワーとは異なり

ロシアや中国と云ったランドパワーの国は

地続きの外部勢力からの侵攻を常に警戒しなければならないのでストレスが大きいのは想像に難くない。

ランドパワーが貪欲に領土を拡大する傾向があるのは実は外部勢力の侵略に備えて

防衛ラインを出来るだけ外へ外へと設定したいという防衛欲求からなのだろう

考えてみるとランドパワーは大変なんだと思う。

さて広大なロシアが遷都するとなると東西に長い国土の中心に首都を置くのが

バランスが取れているのではないかと素人的には思うのだが

人口密度が希薄なウラル山脈以東への遷都はあるのだろうか。

首都はモスクワのままで、副首都をシベリアや日本海に面した場所に定めるのではと思う。

アメリカは東西沿岸部に人口が集中、カナダはアメリカ国境沿いに集中、

豪州も海岸沿いに集中、中国も沿岸部に集中

真ん中はどこの国も砂漠で、資源以外は不毛の土地だからである

翻ってロシアだけが、不器用にシベリア・極東にかけて、中途半端な植民都市群を作った

こんな所は、資源掘りの労働者と、領土を守る軍隊だけ置けばいいのだ、正にアラスカの様に

むしろ人口の大半はウラル以西に集中させて、

工業化を進め、高度産業に発展させるのが正攻法だと思うが、

それが出来なかったから、ロシアは西側諸国の後塵を拝し続けている

ロシアは1.4億人の、GDPで韓国並の途上国に過ぎない

ソ連末期は2.8億人居た。当時アメリカは2.4億人だった。今のアメリカは3.3億人である

関特演をやった時の最大時の関東軍が85万人であって、

これをソ連が「後に攻められて仕方ない威嚇行為」とプロパガンダし、

それに乗ってるアホな左翼も多いが、当時の極東ソ連軍は170万人であり、

関特演が威嚇行為なら、ソ連は常に威嚇をしていた事になる

それに比べ、現在の極東ロシア軍は8万人です。対する在満中共軍は30万人

ウクライナ戦線に引っこ抜かれまくってるので、今の極東ロシアは軍事的に無人の野でしょう

もしいま習近平が、バルバロッサ時のヒトラーの様に翻意し、

シベリアに攻め込めば、通常戦力だけならウラルまで簡単に占領できるでしょう

そうなれば、プーチンは自国民が居ようと、戦術核を撃ちまくって阻むでしょうが

しかしそうしないのがシナ人の考え方。数十年の時間軸で、

ロシアが自然に経済属国になるのを待ち受けている

そう上手く行くかは誰にも分かりませんが。数十年経ったら易姓革命が起こってるかもしれませんから

シベリアから以東はロシア人が住んでるのはおかしい。キエフ含めたウラル以西に戻るべきです。米英が滅んだなら日中ともロシアに何の用もないでしょう。

日本海を中国の軍艦を含めた船舶が頻繁に遊弋するようになるし、日本海の漁業資源、海底資源を巡って近隣の日韓と衝突する事は想像に難くないのではなかろうか。

ところで地政学的に朝鮮半島の付け根に北朝鮮という国が存在する事は日本に取って安全保障上有益なんだと思う。

なぜなら、あの位置に北朝鮮が存在する事で北朝鮮が蓋となって中国の日本海への進出が阻まれる。

ところが仮に北朝鮮が中国に併呑されると、中国は日本海へのアクセスが今まで以上に容易になり

ジャイアニズムを発揮して南シナ海の広大な海域を自分だけの物だと主張しているように

日本海でも周辺諸国と資源を巡って争いになる可能性は高いだろう。

北朝鮮やロシアは人口もGDPも小さな国なので、中国ほど、どん欲に海洋進出しないので現在のバランスが保たれているが

勢いのある中国が出張る事態になるとそのバランスが崩れると思う。

日本としては中国の日本海への進出を阻止する意味で北朝鮮への支援は惜しむべきではないが

小泉政権の頃だったらそれも叶っただろうが、現在は難しい状況にあり、タイミングを逸してしまった感がある。

ブログ主の云う日中露の秘密同盟があると言っても、その求心力は対米、対西側で

それが喪失した場合、協力から敵対関係になるのは避けられないのではなかろうか。

日本としては保険としてロシアや北や韓国と仲良くしておいたり

核武装も考えておいた方がいいと思うけどね。

韓国並の弱小ロシアに替わって、経済大国中共に包囲される

日本にとっては非常なマイナスである

更に中共は「外満洲」として、樺太も旧領(女真族の清国領だが)を含めていて、歴史教科書にも記述している

弱いロシアの領土のままの方が日本にとっては良い

樺太は清国領ではなく、北部の樺太アイヌなどを服属させていたという事

https://ja.m.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A6%E3%82%A3%E3%83%AB%E3%82%BF

ニブフ

https://ja.m.wikipedia.org/wiki/%E3%83%8B%E3%83%B4%E3%83%95

樺太アイヌだけでなく、ニブフやウィルタも日本の先住民族として認定したら良いのでは?