現在(2025/02/22)津幡ふるさと歴史館「れきしる」に於いて、歴史資料巡回展を開催中。

石川中央都市圏(金沢市・白山市・かほく市・野々市市・内灘町・津幡町)の

史跡や歴史・考古資料を集めた第7弾、江戸時代編である。

津幡町からは津幡宿宿場町関連資料として旅の携帯道具を展示。

今投稿では、その一部を紹介したい。

尚以下< >内の記述は、館内説明パネルより抜粋/引用した。

<津幡は加賀・能登・越中の分岐点にあたる宿場町です。

交通の要衝であり、竹橋(たけのはし)宿とともに倶伽羅峠をひかえる立地条件から、

加賀藩内で最も多い駅馬が備えられた宿場町です。

関ヶ原合戦ひかえた慶長4年(1599年)に、

戦支度の一環として前田家はつつがなく物資の輸送を行うために領内整備を行いました。

津幡宿はその際、周辺4ヵ村をもって町立ちされた宿場町です。>

江戸時代以前の旅は、貴族や武士、裕福な商人、上層農民など、

経済的に余裕のある人々に限られていた。

庶民の旅も皆無ではなかったが、為政者から強要されたり、病気平癒のためだったり、

旅自体を生活の場としたりと、娯楽とは一味違う。

また、道路や宿泊施設など、基本的な旅のインフラも不十分。

転換期は開幕。

関ヶ原合戦に勝利した翌年、東海道に「伝馬制」が敷かれた。

江戸⇔京都聞に宿駅を定め、公用文書や役人を各駅に置いた人馬で運送するシステムである。

その後、全国の諸大名に参勤交代が義務化されると大小の宿が備えられた。

街道には距離標識「一里塚」が築かれ、日除けとなる並木を植樹。

交通環境が着々と整備されてゆく。

やがて、世の中が安定し商品経済が発達すると庶民の生活も向上。

遠隔地へ出かけるゆとりが生まれる。

元禄年間(1688-1703)以降、伊勢参宮など社寺参詣の旅が行われた。

文化・文政の頃(19世紀初頭)には、名所めぐりや芝居見物などが加わる。

旅は江戸時代の庶民にとって最大の娯楽として盛んになっていった。

この需要に応じて作られたのがガイドブック。

旅の心得などを紹介する『旅行用心集』には必需品をこう案内した。

「矢立・扇子・糸針・懐中鏡、日記手帳・櫛と鬢付油、

提灯・ろうそく・火打道具・懐中付け木、麻綱、印板」。

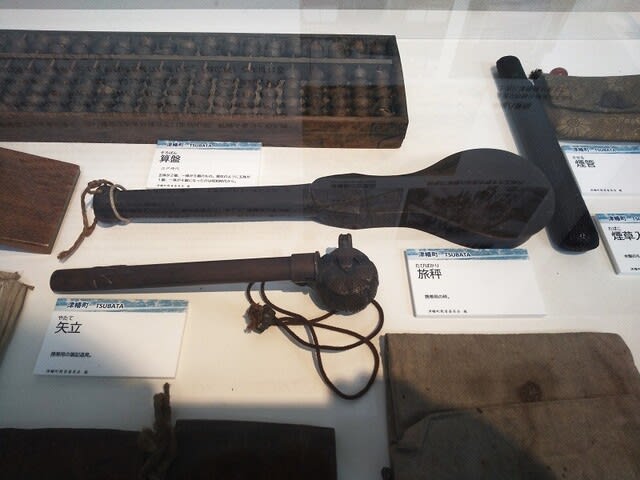

画像中央、横長の道具2種のうち手前の短いものが「矢立(やたて)」。

戦国期に武将が矢と一緒に立てて、陣中で使っていた硯箱が由来とか。

小さな墨つぼに、細長い筆を入れるスペースが付属。

旅人は帯に挟んで日記やメモを取る際に使った。

その上、やや長いのは「秤(はかり)」である。

小型の棹秤で上下二つ割りひょうたん型のケース下部に棹・皿・分銅を収納できる。

用途としては小粒貴金属などの取り引きに用いられていたと推測される。

特に西日本の主流通貨・銀は、重さで価値を計る秤量貨幣。

大切な道具だ。

画像中央は、折りたたんで、小さくできる木製の携帯枕。

旅行以外にも湯治場、茶屋のひと休み、仮眠用などでも使われていたようだ。

江戸時代の旅は道中の大半を自らの足で歩くため、

持ち物は軽くて機能的、運び易いように工夫されていたのである。

京都~金沢から、江戸~越中から、能登から、津幡宿を訪れた旅人たちは、

こうしたアイテムを使いどんな会話を交わしていたのだろう---。

想像しながら楽しいひと時を過ごした。

<すべての荷物・旅客は宿駅を通過するよう藩によって定められていましたが、

小矢部~金沢間には、北国街道よりも短距離の小原越えや二俣越えといった間道があり、

また、能登方面においても、距離的に有利な金沢宮越から内灘砂丘を通る

「浜往来」が使用されるなど、津幡宿を通らない「宿抜け」が常態化していました。

さらには、農民が農耕馬を使って荷物を輸送してお金を稼ぐ

「牽売馬稼ぎ(けんばいうまかせぎ)」も黙認常態であったため、

宿駅経済は大変苦しいものでした。

そこで、かほく市大崎や金沢市塚崎(※作注:津幡に至る手前)などで

通行料である「口銭(こうせん)」を徴収して宿場収入に充てていた記録が残っています。>

--- 現実は、なかなかキビシかったようだ。

画像右手、宿場の面影を残す頃に撮影した写真に近似した場所から眺めたのがコチラ。

大正から令和となり、趣きはずい分異なる。

そんな時の流れを感じ感慨に浸るのも、この巡回展の魅力かもしれない。

石川中央都市圏歴史資料展 第7弾・江戸時代編は、

3月16日(日)まで津幡ふるさと歴史館「れきしる」にて開催中。

都合と時間が許せば、足を運んでみてはいかがだろうか。

三連休におススメしたいところだが---

何しろ積雪が著しい。

大西山へ登るのは、しばらく難儀するかもしれない。

足元には要注意である。