昨年10月に三鷹界隈を散策しましたが、前もって役員はコースの下見をしていました。その時の三鷹コースは太宰の足跡を辿り、後半は深大寺へ向かい、秋を楽しむという散策でした。これは鴎外と太宰が眠っている禅林寺の墓所でのスナップ写真。太宰はこの辺りをよく散歩していて鴎外の墓にも参っていたという。「私の汚い骨も鴎外の眠っているそばに居られたらきっと極楽に行かれるだろう」ということを記述している。

伊藤会長のちょうど背にあたる位置のお墓が鴎外、手前のC.S.さんが見ておいでになる、鴎外のお墓と斜向かいの方向に太宰のお墓がある。

鴎外の墓石に刻まれている文字は中村不折書。 太宰は自身の原稿に残された文字。

鴎外の遺言で「墓は森林太郎墓の外一字も彫るべからず。書は中村不折に依詫し…」とある。

(赤い傍線は私が写真に加筆したもの)

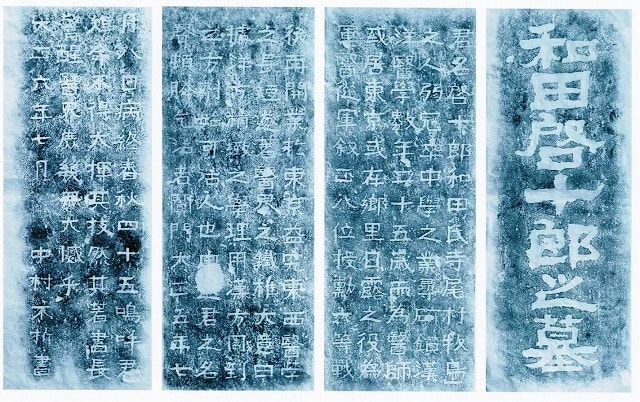

上の写真は、私の祖父「和田啓十郎の墓碑」の拓本である。

父の父・啓十郎は松代藩の藩士の出である。父はその啓十郎を誇り敬い、本籍地はず~っと替えずに長野縣埴科郡(はにしなぐん)松代町に置き、今現在、父亡き後もその遺志を継いで本籍はそのまま、長野市松代町に置いている。

この夏休みを利用して妹夫婦がその墓碑を拓本にしてきた。

祖父のお墓は中村不折(なかむらふせつ(1866~1943))の文字。中村不折は洋画家・書家で、東京都台東区立・書道博物館の創設者。漱石の「我輩は猫である」の表紙絵、お菓子司の老舗「新宿中村屋」ロゴマークや包装紙の文字、4枚の四季の絵などを描いていると言えば容易く思い浮べることができる。祖父と不折は同郷。祖父は大正5年に没し、鴎外は11年没で、鴎外の墓は祖父の墓(大正6年建立)より5~6年後に建てられたはずだ。

祖父の墓は、上の写真にあるように銘を刻んだ面と、あと三面には祖父の業績がつらつらと刻み込まれている。25歳で医者になり日本橋で開業、日露戦争時は軍医として従軍し叙勲された。「医界之鐡椎(いかいのてっつい)」という本を出版した。(現在東洋医学の教科書に祖父のことは必ず載っている。)

「医界の鉄椎」には、当時日本に台頭した西洋医学を冷静に眺め、東洋医学は個々人のもつ根本的に治す姿勢(治癒力)がもともと備わっているから、それを助け支えるようにする姿勢が東洋医学すなわち漢方医学のポイント。悪い部分に直接手を施し対処する西洋の医術は見た目に早く治したと言えるが…と漢方医学の擁護というか医術に対する態度の見直しを世間に問うたもの。

しかし鴎外は業績など一切書かないでくれと遺した。

それは祖父の墓石に刻まれた文言を知っているからだと推測する。祖父は45歳の若さで、世間にそれほど知られずひっそり亡くなったので、不折は嘆き「嗚呼」と文字に刻み込んで、後世に知らしてくれたのだと思っている。

鴎外は何も刻まなくても生前から有名になっていたし、周知の業績が山とあった訳だもの。本質、鴎外も控えめなお人柄だったと言えるのだけれど…。

世間に知られるような偉業を成すことが生きた証なのだろうか。一個の人間が精一杯に生きることが大事ではないのか。それぞれの心の内で満足を感じながら生きる小さな幸せ…、自分が生き生きと生きていることが何よりも素晴らしいと感ずる心こそがその生きている証と言えるのではないかと、私は思っていたい。これは私がそろそろ高齢者になりつつあるからで、そのうえ、大したことも成しえなかったからだと、若い人は批判するのだろうか。

ま、いいわ。幸せとは自分の心のうちにあるもの、人がなんて言おうとも「幸せ」と感ずる心があることが大事と思っているのですから。