「三鷹市」は、都の中央部、将軍の鷹場で、御鷹場村と呼ばれていた地、1893年武蔵野市と共に東京府に編入、1940年三鷹町となる。

明暦の大火で、千代田、連雀町の住民が移住し、上下と分け上連雀・下連雀を開墾した。軍需工場の跡地に自動車工場、研究所、大学などが出来ていく。

現在は、ベッドタウン化し急激に人口が増え人気の地。

新撰組局長「近藤勇」竜源寺、天文台、文化センターなどがある。

「JR三鷹駅」は、当駅に乗り入れている路線は中央本線のみであるが、新宿駅方面で急行線を走る特急列車と中央線快速電車、および緩行線を走る

中央・総武線各駅停車、地下鉄東西線直通列車が停車する。

成田空港駅方面へ直通する特急「成田エクスプレス」や、一部ではあるが中央本線甲府駅方面へ乗り入れる特急列車も停車。

早朝・深夜帯を除き、中央・総武線各駅停車は当駅を運転系統の起点および終点としており、御茶ノ水駅からの中央本線の複々線区間は三鷹駅まで。

三鷹駅 駅前 玉川上水

玉川上水絽には、石仏石塔、阿弥陀仏や大日如来の像を刻んだものや、観音さんお地蔵さんなどの菩薩、また不動さんなどの明王、弁天さんや毘沙門さん、

大黒さんなどの天部の刻像、それらを種子や文字で現したものもある。

石塔には、五輪塔や宝篋印塔・宝塔などがあり、庚申塔は、そうした石仏や石塔の1種であり、足を止める事が多い。庚申塔に魅せられているのだろう。

道の角地に多い、道祖神、とりわけ双体道祖神は、肢体が変化に富むし、地域性が現れていて面白い。

北口の階段を下った右側、交番の脇に「国木田独歩の碑」がある。武者小路実篤の筆で、「山林に自由存す」の一節が彫られている。

独歩がこの上流の玉川上水沿いをよく散策したゆかりによる。

玉川上水路 国木田独歩の碑

「三鷹八幡大神社」は、明暦1657年 明暦の大火の後、神田連雀町の一部の住民が替え地として当地を与えられ、新田を開発する。

連雀新田と名付けられる。

1664年 名主松井治兵衛と村の年寄・組頭らは、連署で神社と寺の創建について幕府に誓願。老中松平伊豆守と寺社奉行は代官に検地を命じ、

社地1万坪と寺地2万坪を除地として寺社の建立を許可。築地本願寺より松之坊を迎える。

後に松之坊は退転し、「黄檗宗禅林寺」が開かれている。

1873年明治に入り、 神仏分離によって独立、村社の鎮座に、 現代 例祭に渡御する2基の神輿のうち、二之宮神輿の屋根の鳳凰の目が、1994年版の

ギネスブックに日本一のダイヤモンドとして掲載された。

三鷹八幡 大鳥居 門楼

神輿庫 神木 表面本殿

三鷹中央商店街にて、

山本有三の碑。二人の少年の像が太陽を見つめている。 この世に生きているものは、

なんらかの意味において、

太陽に向かって

手をのばしていないものは

ないと思います。

生きとし生けるもの 有三

太宰の碑。小説『斜陽』の一節が刻まれている。「陽の光が絹ごしされている」。

三鷹駅商店通りに、文学碑が点在

「赤とんぼ」三木露風作詞・山田耕筰作曲

詩人三木露風は昭和3年から39年に亡くなるまで三鷹市牟礼で暮らした。に歌碑が建てられた、歌碑の姉弟の像。

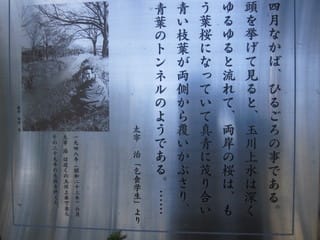

「風の散歩道」は、左手に三鷹駅のホームを眺めながら、井の頭公園へ、玉川上水を左手に置いて続く小川沿いの道は「風の道」と名付けられた散策路。

右手住宅街に、山本有三記念館、太宰治邸の百日紅「井心亭」がある。

散歩道入口に古井戸が 太宰家近くの玉川上水 表面井の頭公園

次回は、井の頭公園方面に。