「榛名山」

利根川の西の火山・上毛三山の一つ、東西・南北約20kmで、北に吾妻川・南烏川、溶岩が多く噴火物の複合成層火山、火山原湖「榛名湖」や

榛名富士(高さ1391m)が聳えている。最高峰外輪山(カモンヶ岳)1449m・二つ岳1345mは6世紀活動・大量の軽石を吹きだしている。

それによって埋もれた住居跡の「黒井峯遺跡」1982年発掘された。

近くに伊香保温泉がある。

「上杉憲顕」1306-68 足利氏の姻戚、上杉憲房の養嗣子、鎌倉公方足利基氏の信任でー山内上杉氏の祖と成る。初代「関東管領」

「上杉憲政」1523 ~ 1579 代々関東管領 を務めた山内上杉家の15代目にして最後の当主。上杉謙信を養子にする。1531年)、古河公方の地位を確立。

「上野長野氏」長野氏の人物が史料上にみられるのは、長尾景春の乱の最中の1477年、武蔵針谷原で山内・扇谷両上杉と長尾景春が戦ったときの記録で、この時に上州一揆旗頭として景春方にあった「長野為兼」が討死している。

1504年、の立河原の戦いで、長野孫六郎房兼が上杉顕定方で参加し戦死している。

ただし房兼・為兼は現存する系譜類にみえず、彼らの血縁関係は不詳と云う。

「兼」の字を長野氏の通字である「業」の誤記・誤読として、正しくは房業・為業とする説もある。

戦国時代中期まで上野国は関東管領の山内上杉氏の領国であり、守護代の長尾氏(白井長尾家、総社長尾家)の本拠地も上野に存在したため、長野氏はその上杉氏の下で上野国西部の豪族を取りまとめて「箕輪衆」を結成し、上杉氏・長尾氏に仕えていたと云う。

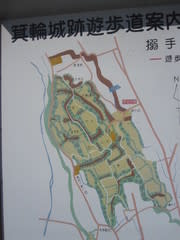

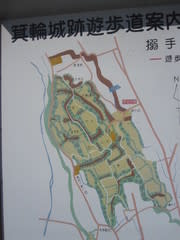

箕輪城址(上杉重臣長野氏が)

「箕輪城」

戦国時代・安土桃山時代

1512年ー 戦国時代中期、当地を支配する長野業尚によって築かれた。1526年ー 業尚の子の信業によって築かれたという説もある。

当時の長野氏の系譜および人物については諸説あり、確実な事実については不詳。なお、長野氏は在原業平の子孫とされている。

戦国時代の上野には関東管領山内上杉家が存在したが、上杉憲政が越後へ亡命した後はその重臣長野氏が残り、相模を本拠とする北条氏、甲斐の武田氏、越後の上杉氏(上杉憲政の名跡を継いだ)が侵攻を繰り返す場であった。

このようななかで長野氏は、上杉氏の後ろ盾を得て、信業の子長野業正は箕輪衆と呼ばれる在郷武士団をよく束ね、「名君」と謳われて長野氏全盛時代を築き、最大の版図を有するに至った。

業正の代にはまた、武田信玄の侵略がたびたび繰り返されたが、これをよく退け安定した地位を保ったと云う。

榛名白川が

1565年ー頃には箕輪城は孤立していき、1566年、武田軍は箕輪城への総攻撃を仕掛け、頼みの上杉謙信の援軍を待たずして遂に落城し業盛は自刃して果て、こののち箕輪城は武田氏の上野経営の拠点と位置づけられ、有力家臣である

甘利昌忠、真田幸隆(幸綱)、浅利信種が城代に任じられている。

二の丸付近 大堀切 石垣跡

1570年頃には、「内藤昌豊(昌秀)」が城代。1575年、「長篠の戦い」で内藤昌豊が討ち死にすると、その子内藤昌月が城代に任じられている。

1582年ー、「天目山の戦い」で武田氏は滅亡したが、この機に乗じ

北条氏政の弟・氏邦が侵攻。しかし、氏邦は織田信長の家臣・滝川一益により追われ、さらに、この年、信長が本能寺の変で倒れると、

北条氏直・氏邦の大軍が上野国に侵攻、「神流川の戦い」次回に。

滝川一益を破り、氏邦が再度「箕輪城」に入城、内藤昌月もこれに従った。

土塁 堀が囲んでいる 榛名山が

1590年・天正18年、 豊臣秀吉の小田原征伐の際に箕輪城は前田利家・上杉景勝連合軍の攻撃により開城。

この年、徳川家康が関東に入封し、箕輪城は12万石をもって

「井伊直政」に与えられた。

井伊直政は、箕輪城を近代城郭に改造し、1598年・慶長3年「高崎城」に移封され、それに伴って箕輪城は廃城となり、80余年の歴史に終止符を打った。

本丸門馬だし付近

「長野業正」戦国時代 1491ー1561 別名ー業政

主君ー上杉憲政→謙信。氏族ー上野長野氏 、父ー長野憲業?、兄弟ー長野業氏、姉(長尾景英正室)、業正、 妹(里見義堯正室)、妻ー正室:上杉朝良の娘 。子ー(吉業、業盛、正宣、業朝、他12女)。

城跡・本丸 御前曲輪

「江戸以降の軍記物」

1551年に、上杉憲政が越後に逃れたが、長野業正は上杉家に義理を立て北条氏には従わず、翌年に長尾景虎(上杉謙信)が上野に援軍として来るまで持ちこたえたという。

その後も1557年、から甲斐国の武田信玄が西上野侵攻を開始すると、業正はただちに上野国人衆を糾合して2万余の大軍を編成。

瓶尻において迎え撃ったが、緒戦で武田軍を圧倒しながらも諸将の足並みが揃わず、打ち負かされてしまう。

しかし、ここで業正は殿軍を務めて度々武田軍の追撃を打ち払い退却戦を演じる。

さらに居城・箕輪に籠城した業正は守りを固めて越後国の長尾景虎の後詰を請い、遂に武田方の侵攻を挫いた。

その後も防衛戦を指揮し、野戦には勝てなかったものの、夜襲・朝駆けの奇襲戦法を用い武田方の6次にわたる侵攻を全て撃退したという。

このように、主君であった憲政が北条氏康に敗れて上野を追われた後も、上杉家に義理を立て北条氏には従わず上野国の支配を崩さなかった忠臣と伝わるしかしこれについては後世のイメージであり、同時代史料で裏づけがあるものではない。

謙信の関東侵攻・1560年、信玄の西上野侵攻は、開始と、学術研究の進展によりこれらの事蹟は不確かなものになっていると云う。

三の丸付近 堀切

「遺言」

死去する前、嫡男の業盛を枕元に呼び寄せて、

「私が死んだ後、一里塚と変わらないような墓を作れ。我が法要は無用。敵の首を墓前に一つでも多く供えよ。敵に降伏してはならない。

運が尽きたなら潔く討死せよ。それこそが私への孝養、これに過ぎたるものはない」と遺言したという(関八州古戦録)。

梅林 石垣の石が

「榛名町」ー群馬郡県西部、下室田は、江戸時代に信州街道の要地。「榛名湖」は、渋川市の西複式火山火口原湖で勾玉形の湖、古くは伊香保湖と呼んでいる。

榛名湖ー冬はスケート・ワカサギの穴釣りで賑わう。湖畔には、公園・歌「湖畔の宿」・竹久夢二の歌碑など。

面積1.2km2・周囲5km・湖面の高さ1084m・深さ12.6mの榛名湖

「榛名山」利根川の西第4紀の火山。上毛三山の一つ。高さ1391m・外輪山掃部ヶ岳高さ1449m・二つ岳1345mは6世紀火山活動があった。その軽石が

軽量ブロック骨材として地場産業に活用される。

観光温泉地「伊香保温泉」がある。

貸出ボートが 榛名富士が

「榛名神社」は、榛名山の南西麓900mに鎮座。

6世紀後半の創建と伝わる。延喜式内社・祭神ー火産霊神・埴山毘売神、天然記念物ー矢立杉。

榛名神社・鳥居 楼門

県社。上野国六宮、参道には七福神。(榛名神社)

火の神・火産霊神と土の神・埴山姫神である。水分神・高靇神・闇靇神・大山祇神・大物主神・木花開耶姫神を合せ祀る。

綏靖天皇の時代に鎮座し、用明天皇元年(586年)に社殿が造営されたと伝えられる。(榛名神社)

南北朝時代ごろから上野寛永寺の下に属し、別当が派遣されて管理がされてきた。明治の神仏分離により仏教色が廃され、元の榛名神社に復した。

「文化財」-(国指定)本殿(本社・幣殿・拝殿) - 春日造本社と入母屋造拝殿の間を幣殿でつないだ複合社殿。

棟札により、1806年の建立。屋根を銅板葺きとし、柱、梁などの各所に華やかな彩色と彫刻を施している。

本社は背後の御姿岩と接続しており、御姿岩内の洞窟に御神体を祀っている。

国祖社及び額殿(1棟) - 本社・幣殿・拝殿の向かって左に建つ。

国祖社は元々勝軍地蔵と阿弥陀仏を安置していた本地堂で、1716 - 1735年の建築、接続する額殿は1814年の建築。

神楽殿 - 1859年の建立。双龍門 -1855年の建立。入母屋造銅板葺きの四脚門。神幸殿 -1859年の建立。

随神門 -1847年の建立。入母屋造、瓦棒銅板葺きの八脚門。

(榛名神社) 御姿岩・洞窟

「カグツチ」とは、

記紀神話における火の神。「古事記」では、火之夜藝速男神・火之毘古神・火之迦具土神と表記 。

「日本書紀」では、軻遇突智、火産霊と表記される。神産みにおいてイザナギとイザナミとの間に生まれた神,「火の神」

「祭神」-火産霊神・火の神、鍛冶の神として信仰されており、771年に創祀されたとされる火男火売神社(大分県別府市)は別府温泉の源である鶴見岳の2つの山頂を火之加具土命、火焼速女命の男女二柱の神として祀り、温泉を恵む神としても信仰。

榛名神社 双竜門 拝殿

「ハニヤス」(日本神話に登場する土の神)

「ハニ」(埴)とは粘土、「ハニヤス」は土をねって柔かくすることの意。

神産みにおいてイザナギとイザナミの間に産れた諸神の一柱である。

「日本書紀」では埴安神と表記される。

「古事記」では、火神を産んで死ぬ間際のイザナミの大便から波邇夜須毘古神・波邇夜須毘売神の二神が化生したとする。

他に、神社の祭神で埴山彦神・埴山姫神の二神を祀るとするものもあり、これは埴安神と同一の神格であり、彦・姫の二神を一神の名として称したのが

「埴安神」。地鎮祭で、土の神。

舞殿

天然記念物(国指定)矢立スギ・鉄燈籠ー県指定重要文化財・算額 1811年、石田玄圭一徳門人奉納 群馬県指定重要文化財

神代神楽ー県指定重要無形民俗文化財。

鉄燈籠 拝殿付近の境内 狛犬

次回は、伊勢崎方面へ。

利根川の西の火山・上毛三山の一つ、東西・南北約20kmで、北に吾妻川・南烏川、溶岩が多く噴火物の複合成層火山、火山原湖「榛名湖」や

榛名富士(高さ1391m)が聳えている。最高峰外輪山(カモンヶ岳)1449m・二つ岳1345mは6世紀活動・大量の軽石を吹きだしている。

それによって埋もれた住居跡の「黒井峯遺跡」1982年発掘された。

近くに伊香保温泉がある。

「上杉憲顕」1306-68 足利氏の姻戚、上杉憲房の養嗣子、鎌倉公方足利基氏の信任でー山内上杉氏の祖と成る。初代「関東管領」

「上杉憲政」1523 ~ 1579 代々関東管領 を務めた山内上杉家の15代目にして最後の当主。上杉謙信を養子にする。1531年)、古河公方の地位を確立。

「上野長野氏」長野氏の人物が史料上にみられるのは、長尾景春の乱の最中の1477年、武蔵針谷原で山内・扇谷両上杉と長尾景春が戦ったときの記録で、この時に上州一揆旗頭として景春方にあった「長野為兼」が討死している。

1504年、の立河原の戦いで、長野孫六郎房兼が上杉顕定方で参加し戦死している。

ただし房兼・為兼は現存する系譜類にみえず、彼らの血縁関係は不詳と云う。

「兼」の字を長野氏の通字である「業」の誤記・誤読として、正しくは房業・為業とする説もある。

戦国時代中期まで上野国は関東管領の山内上杉氏の領国であり、守護代の長尾氏(白井長尾家、総社長尾家)の本拠地も上野に存在したため、長野氏はその上杉氏の下で上野国西部の豪族を取りまとめて「箕輪衆」を結成し、上杉氏・長尾氏に仕えていたと云う。

箕輪城址(上杉重臣長野氏が)

「箕輪城」

戦国時代・安土桃山時代

1512年ー 戦国時代中期、当地を支配する長野業尚によって築かれた。1526年ー 業尚の子の信業によって築かれたという説もある。

当時の長野氏の系譜および人物については諸説あり、確実な事実については不詳。なお、長野氏は在原業平の子孫とされている。

戦国時代の上野には関東管領山内上杉家が存在したが、上杉憲政が越後へ亡命した後はその重臣長野氏が残り、相模を本拠とする北条氏、甲斐の武田氏、越後の上杉氏(上杉憲政の名跡を継いだ)が侵攻を繰り返す場であった。

このようななかで長野氏は、上杉氏の後ろ盾を得て、信業の子長野業正は箕輪衆と呼ばれる在郷武士団をよく束ね、「名君」と謳われて長野氏全盛時代を築き、最大の版図を有するに至った。

業正の代にはまた、武田信玄の侵略がたびたび繰り返されたが、これをよく退け安定した地位を保ったと云う。

榛名白川が

1565年ー頃には箕輪城は孤立していき、1566年、武田軍は箕輪城への総攻撃を仕掛け、頼みの上杉謙信の援軍を待たずして遂に落城し業盛は自刃して果て、こののち箕輪城は武田氏の上野経営の拠点と位置づけられ、有力家臣である

甘利昌忠、真田幸隆(幸綱)、浅利信種が城代に任じられている。

二の丸付近 大堀切 石垣跡

1570年頃には、「内藤昌豊(昌秀)」が城代。1575年、「長篠の戦い」で内藤昌豊が討ち死にすると、その子内藤昌月が城代に任じられている。

1582年ー、「天目山の戦い」で武田氏は滅亡したが、この機に乗じ

北条氏政の弟・氏邦が侵攻。しかし、氏邦は織田信長の家臣・滝川一益により追われ、さらに、この年、信長が本能寺の変で倒れると、

北条氏直・氏邦の大軍が上野国に侵攻、「神流川の戦い」次回に。

滝川一益を破り、氏邦が再度「箕輪城」に入城、内藤昌月もこれに従った。

土塁 堀が囲んでいる 榛名山が

1590年・天正18年、 豊臣秀吉の小田原征伐の際に箕輪城は前田利家・上杉景勝連合軍の攻撃により開城。

この年、徳川家康が関東に入封し、箕輪城は12万石をもって

「井伊直政」に与えられた。

井伊直政は、箕輪城を近代城郭に改造し、1598年・慶長3年「高崎城」に移封され、それに伴って箕輪城は廃城となり、80余年の歴史に終止符を打った。

本丸門馬だし付近

「長野業正」戦国時代 1491ー1561 別名ー業政

主君ー上杉憲政→謙信。氏族ー上野長野氏 、父ー長野憲業?、兄弟ー長野業氏、姉(長尾景英正室)、業正、 妹(里見義堯正室)、妻ー正室:上杉朝良の娘 。子ー(吉業、業盛、正宣、業朝、他12女)。

城跡・本丸 御前曲輪

「江戸以降の軍記物」

1551年に、上杉憲政が越後に逃れたが、長野業正は上杉家に義理を立て北条氏には従わず、翌年に長尾景虎(上杉謙信)が上野に援軍として来るまで持ちこたえたという。

その後も1557年、から甲斐国の武田信玄が西上野侵攻を開始すると、業正はただちに上野国人衆を糾合して2万余の大軍を編成。

瓶尻において迎え撃ったが、緒戦で武田軍を圧倒しながらも諸将の足並みが揃わず、打ち負かされてしまう。

しかし、ここで業正は殿軍を務めて度々武田軍の追撃を打ち払い退却戦を演じる。

さらに居城・箕輪に籠城した業正は守りを固めて越後国の長尾景虎の後詰を請い、遂に武田方の侵攻を挫いた。

その後も防衛戦を指揮し、野戦には勝てなかったものの、夜襲・朝駆けの奇襲戦法を用い武田方の6次にわたる侵攻を全て撃退したという。

このように、主君であった憲政が北条氏康に敗れて上野を追われた後も、上杉家に義理を立て北条氏には従わず上野国の支配を崩さなかった忠臣と伝わるしかしこれについては後世のイメージであり、同時代史料で裏づけがあるものではない。

謙信の関東侵攻・1560年、信玄の西上野侵攻は、開始と、学術研究の進展によりこれらの事蹟は不確かなものになっていると云う。

三の丸付近 堀切

「遺言」

死去する前、嫡男の業盛を枕元に呼び寄せて、

「私が死んだ後、一里塚と変わらないような墓を作れ。我が法要は無用。敵の首を墓前に一つでも多く供えよ。敵に降伏してはならない。

運が尽きたなら潔く討死せよ。それこそが私への孝養、これに過ぎたるものはない」と遺言したという(関八州古戦録)。

梅林 石垣の石が

「榛名町」ー群馬郡県西部、下室田は、江戸時代に信州街道の要地。「榛名湖」は、渋川市の西複式火山火口原湖で勾玉形の湖、古くは伊香保湖と呼んでいる。

榛名湖ー冬はスケート・ワカサギの穴釣りで賑わう。湖畔には、公園・歌「湖畔の宿」・竹久夢二の歌碑など。

面積1.2km2・周囲5km・湖面の高さ1084m・深さ12.6mの榛名湖

「榛名山」利根川の西第4紀の火山。上毛三山の一つ。高さ1391m・外輪山掃部ヶ岳高さ1449m・二つ岳1345mは6世紀火山活動があった。その軽石が

軽量ブロック骨材として地場産業に活用される。

観光温泉地「伊香保温泉」がある。

貸出ボートが 榛名富士が

「榛名神社」は、榛名山の南西麓900mに鎮座。

6世紀後半の創建と伝わる。延喜式内社・祭神ー火産霊神・埴山毘売神、天然記念物ー矢立杉。

榛名神社・鳥居 楼門

県社。上野国六宮、参道には七福神。(榛名神社)

火の神・火産霊神と土の神・埴山姫神である。水分神・高靇神・闇靇神・大山祇神・大物主神・木花開耶姫神を合せ祀る。

綏靖天皇の時代に鎮座し、用明天皇元年(586年)に社殿が造営されたと伝えられる。(榛名神社)

南北朝時代ごろから上野寛永寺の下に属し、別当が派遣されて管理がされてきた。明治の神仏分離により仏教色が廃され、元の榛名神社に復した。

「文化財」-(国指定)本殿(本社・幣殿・拝殿) - 春日造本社と入母屋造拝殿の間を幣殿でつないだ複合社殿。

棟札により、1806年の建立。屋根を銅板葺きとし、柱、梁などの各所に華やかな彩色と彫刻を施している。

本社は背後の御姿岩と接続しており、御姿岩内の洞窟に御神体を祀っている。

国祖社及び額殿(1棟) - 本社・幣殿・拝殿の向かって左に建つ。

国祖社は元々勝軍地蔵と阿弥陀仏を安置していた本地堂で、1716 - 1735年の建築、接続する額殿は1814年の建築。

神楽殿 - 1859年の建立。双龍門 -1855年の建立。入母屋造銅板葺きの四脚門。神幸殿 -1859年の建立。

随神門 -1847年の建立。入母屋造、瓦棒銅板葺きの八脚門。

(榛名神社) 御姿岩・洞窟

「カグツチ」とは、

記紀神話における火の神。「古事記」では、火之夜藝速男神・火之毘古神・火之迦具土神と表記 。

「日本書紀」では、軻遇突智、火産霊と表記される。神産みにおいてイザナギとイザナミとの間に生まれた神,「火の神」

「祭神」-火産霊神・火の神、鍛冶の神として信仰されており、771年に創祀されたとされる火男火売神社(大分県別府市)は別府温泉の源である鶴見岳の2つの山頂を火之加具土命、火焼速女命の男女二柱の神として祀り、温泉を恵む神としても信仰。

榛名神社 双竜門 拝殿

「ハニヤス」(日本神話に登場する土の神)

「ハニ」(埴)とは粘土、「ハニヤス」は土をねって柔かくすることの意。

神産みにおいてイザナギとイザナミの間に産れた諸神の一柱である。

「日本書紀」では埴安神と表記される。

「古事記」では、火神を産んで死ぬ間際のイザナミの大便から波邇夜須毘古神・波邇夜須毘売神の二神が化生したとする。

他に、神社の祭神で埴山彦神・埴山姫神の二神を祀るとするものもあり、これは埴安神と同一の神格であり、彦・姫の二神を一神の名として称したのが

「埴安神」。地鎮祭で、土の神。

舞殿

天然記念物(国指定)矢立スギ・鉄燈籠ー県指定重要文化財・算額 1811年、石田玄圭一徳門人奉納 群馬県指定重要文化財

神代神楽ー県指定重要無形民俗文化財。

鉄燈籠 拝殿付近の境内 狛犬

次回は、伊勢崎方面へ。