「高崎市・群馬県佐波郡・玉村(町)」県南部、利根川と烏川に狭まれた平坦地で町名は、中世の「御厨名」によると云う。

「御厨(みくり)」とは、御(神の)・厨(台所)-神饌を調進する場所領地で、皇室や有力神社の荘園(神領)、長崎・佐賀、肥前国御厨庄が起源と云う

江戸時代は、日光例弊使街道ー国道354号線・三國街道脇往還の佐渡道が交差する交通の要衝宿場町として発達し、前橋藩の御用河岸があったと云う。

伊勢崎・高崎・前橋・藤岡・埼玉県本庄などに囲まれた立地。

「玉村八幡宮」

祭神ー誉田別命他2柱。平家討伐完了の1185年「安達盛長」が相模国鶴岡八幡宮を勧請して角渕に創建。

1610年現在地に移転した。

玉村八幡宮

誉田別命・八幡神は、日本で信仰される神で、清和源氏をはじめ全国の武家(平安時代~鎌倉時代など)から武運の神(武神)「弓矢八幡」として崇敬を集めた。誉田別命とも呼ばれ、応神天皇と同一とされる。

八幡大菩薩とも呼ばれ、所謂神宮寺であることが特徴と云う。

重要文化財ー本殿(三間社流造り銅版葺きの屋根で、内部は総漆塗り室町末期の創建と云う。

玉村八幡宮

欽明天皇・571年に初めて宇佐の地に示顕したと伝わる。

応神天皇(誉田別命)を主神として、比売神、応神天皇の母である神功皇后を合わせて八幡三神として祀っている。

神社によっては比売神、神功皇后に代えて仲哀天皇、武内宿禰、玉依姫命を八幡三神として祀っている神社も多くある。

玉村八幡宮拝殿

「安達 盛長」は、平安時代末期、鎌倉時代初期の武将。鎌倉幕府の御家人。鎌倉時代に繁栄する安達氏の祖で、源頼朝の流人時代からの側近である。

小田野三郎兼広(藤原北家魚名流)の子としているが、盛長以前の家系は系図によって異なり、その出自ははっきりしていない。

頼朝の乳母である比企尼の長女・丹後内侍を妻としており、頼朝が伊豆の流人であった頃から仕える。

妻がかつて宮中で女房を務めていた事から、藤原邦通を頼朝に推挙するなど京に知人が多く、京都の情勢を頼朝に伝えていたと言われている。

「曽我物語」によると、頼朝と北条政子の間を取り持ったのは盛長と云う。

玉村八幡宮境内(神木)

「利根川」一級水系

延長ー322km(日本大二位)・標高ー約1800m・流域ー面積16840km2(日本一位)・長野佐久・群馬・栃木・茨城・埼玉・千葉・東京。

利根川の年間流出量は約91.5億t、年平均の流量は埼玉県久喜市栗橋の観測地点で毎秒290.43m3で、いずれも日本第5位.

群馬県利根郡みなかみ町にある三国山脈の一つ、大水上山(標高1,840m)にその源を発する。

前橋市・高崎市付近まではおおむね南へ流れ、伊勢崎市・本庄市付近で烏川合流後は東に流路の向きを変えて群馬県・埼玉県境を流れ、

江戸川を分流させた後はおおむね茨城県と千葉県の境を流れ、茨城県神栖市と千葉県銚子市の境において太平洋(鹿島灘)へと注ぐ。

江戸時代以前は大落古利根川が本流の流路だったが、度重なる河川改修によって現在の流路となっている。

流路延長は約322kmで信濃川に次いで日本第2位、

流域面積は約1万6,840km2で日本第1位であり、日本屈指の大河川。

流域は神奈川県を除く関東地方一都五県のほか、烏川流域の一部が長野県佐久市にも架かっている。

利根川における上流・中流・下流の区分については、

上流ー水源の大水上山から群馬県伊勢崎市八斗島まで。

中流ー伊勢崎市八斗島から千葉県野田市関宿の江戸川分流点まで。

下流ー江戸川分流点から東京湾河口まで。

利根川

「神流川」は、利根川水系烏川の第2次支流。

群馬県、埼玉県および長野県が境を接する三国山の北麓に源を発し北へ流れ、後に東に流れを転ずる。

途中下久保ダムによって堰き止められた神流湖から群馬県・埼玉県の県境となる。

下久保ダム直下の流域は三波石峡と呼ばれ、合流する三波川とともに三波石の産地として知られ、藤岡市のあたりから流れは緩やかになり、埼玉県に入って児玉郡上里町を流れ、「群馬県佐波郡玉村町」の境界付近で烏川に合流

神流川

「上野厩橋城主滝川一益」 1525-1586 織田家の四天王の一人、主君ー織田信長・秀信・豊臣秀吉

甲賀出身という説の他に、志摩の国人・九鬼嘉隆が織田信長に仕官する際に一益が紹介したこと、婿の滝川雄利は伊勢国司北畠氏の一族木造氏の出身であること、長年伊勢攻略を担当し、攻略後も北伊勢に広大な所領を与えられていることなどから、伊勢あるいは志摩出身とされる場合もある。また、忍者であったという説もあったが、これも明確な根拠があるものではない。また、黒、赤、金を好み、重要な戦では必ずこの3色の甲冑並びに、羽織を着用していたとの記録がある。

「武蔵鉢形城主北条氏邦」 1541-1597 主君ー北条氏康・氏政・氏直

藤田 氏邦の名も、戦国時代の武将。

北条氏康の四男。氏政、氏照の弟、氏規、氏忠、氏光、上杉景虎の兄、藤田康邦の娘婿となり家督を継いだ。

藤田安房守(藤田氏邦)を名乗り、北条氏邦を自称した記録は未発見。

子に東国丸、亀丸、光福丸、采女がいたがうち東国丸が短命で2人が幼かったため、甥(長兄・氏政の六男)の直定(氏定とも)を養子として迎えている

「小田原城主北条氏直」 1562-1591

戦国時代から安土桃山時代にかけての武将・大名。

相模の戦国大名で小田原城主。後北条氏の第5代当主.

父は北条氏政、母は武田信玄の娘黄梅院。父と共に後北条氏の最大版図を築き上げたが、外交の失敗で豊臣秀吉による小田原征伐を招き、後北条氏の関東支配は終焉を迎えている。

神流川古戦場跡 小田原北条軍は信長死後北進・滝川軍(1.8万)ここで戦う

「神流川の合戦」

織田信長は、1582年、武田征伐(田野の合戦)において武田勝頼を滅ぼしたあと、重臣・滝川一益を関東管領に任じて上野国厩橋城に置き、関東支配の拠点とした。

しかし関東には相模・武蔵・伊豆国を領し、上総・下総・下野・常陸国の一部をも勢力圏とする北条氏政・氏直父子が健在であり、実際に一益が掌握できたのは旧武田領のうち上野国と信濃国、この年、「本能寺の変」で信長が討たれたことによって、事態は各地で急展開を迎えることになる。

信長横死の報を得た一益は、仇を報じるために軍勢を率いて西上することを企図したが、気がかりなのは北条勢の動向である。

北条氏は信長と誼を通じており、先の武田征伐においても織田勢に同調していたが、関東制覇の野望を未だ持ち続けていることは明らか。

一益は上野国の諸将を中心とする1万8千の軍勢を率いて発向したが、上野・武蔵国の国境付近で北条方の軍勢と遭遇する。

北条父子は信長の死による混迷に乗じて勢力拡大を図り、上野国強襲に踏み切った。

北条軍が倉賀野に布陣した滝川軍を攻めたことで戦端が開かれ、

神流川畔の金窪(金久保)で合戦となる。

滝川軍が北条氏邦の手勢3百ほどを討って勝利し、戦いは翌日にも展開された。

北条軍には氏直率いる本隊も到着し、総勢5万余という大軍に膨れ上がっており、11段に備えて布陣。

対する一益は軍勢を2段に分け、手勢の3千を前方に出し、上野衆で後陣を固めた。

兵数に劣る不利な状況の中、北条軍に寝返る者が出ることを憂慮してのことであったという。

戦闘が始まると、北条軍が圧され気味で滝川軍が優勢のように見えたが、これは北条軍の戦術であり、勢いに乗って突進しようとする滝川軍の左右から伏兵で攻めかかった。

この包囲攻撃に滝川軍は揺さぶられ、次々に繰り出される北条勢の新手によって崩されて敗走したのである。

この合戦によって滝川軍に3千人以上の犠牲者が出たと伝わり、一益は上野国箕輪城に退却したがここも支えることができず、信濃国から中山道に。

滝川一益軍は、伊勢国長島へ撤退した。

「飯玉神社」

那波郡の総鎮守で、場所は、中世城館の「那波城跡」や近世の街道である日光例幣使街道にも近く、古くからの要所ともいうべき場所。

阿弥大寺本郷遺跡を流れる用水路(地元の方はクルマ川と呼ぶ)の下流に位置し、遺跡からは至近距離。

江戸時代後期の 1798年、に伊勢崎藩家老の関重嶷が著した「伊勢崎風土記」には、

飯玉神社は、「889年に国司の室町中将により創建され、応仁戦国以来は田園が荒蕪したので那波城主が飯玉・飯福99祠を分祀した。名和村の飯玉神社は総本社で、特に堀口城下にあって城主から崇敬された。傍社には八郎祠などがあった。」と記されている。(伊勢崎郷土研究会1936)。

近代に書かれた「佐波郡神社誌」には、

「名和村飯玉神社は宇気母智命、大国魂命を主祭神とし、安閑天皇の年間に保食神の神霊を丹波国笹山から迎えて鎮座し、嘉永元年の社殿修理の文書には、社伝に曰く寛平元年国司室町中将が再建したとある。

古老の伝説によれば当社は那波郡従三位國魂明神と言い伝え、中世において飯玉明神と改めた。天武天皇の勅命により毎年十月末の午の日より十一月初めの午の日まで満十二日の間、境内に注連縄を引きまわし人馬の出入りを禁じた那波神事を行った。」と書かれている。

那波総社 飯玉神社

伊勢崎市、県南部、利根川北岸・室町時代は「赤石」と云ったが、伊勢宮の勧請で、伊勢前・伊勢先と言うようになったと云う。

江戸時代は、稲垣氏・酒井氏2万石の城下町で市場町であった。

古くから養蚕地帯で絹織物の産地、明治に入り「伊勢崎銘仙」の名で普及している。戦後は、「伊勢崎絣」で復興。

「伊勢崎神社」 1213年創建 祭神ー保食神・八衛比古命

1213年、に「三浦義澄」によって創建されたと伝えられている。

旧称は飯福神社、通称「いいふくさま」。江戸時代には伊勢崎藩の神社、伊勢崎陣屋は伊勢崎神社から見て北西約500メートルほどの場所に立地。

1926年に、近郷の神社を合祀し、伊勢崎神社に改名。1941年(昭和16年)には県社に列せられる。

現在の社殿は1848年(嘉永元年)の建築。「伊勢崎」の地名は、1570年 - 1573年に、伊勢神宮を勧請したことから名づけられたと言い伝えられている

「三浦 義澄」-平安時代末期、鎌倉時代初期の武将。

鎌倉幕府の御家人。桓武平氏の流れを汲む三浦氏の一族で、三浦介義明の次男。十三人の合議制の一人。

相模国三浦郡矢部郷の出身。具体的な時期は不明ながら、上総常澄の加冠によって元服し義澄と名乗ったとされる。

1159年の平治の乱では源義平に従うが、平家方に敗れて京都から郷里に落ち延びる。

1164年、兄の杉本義宗が39歳で亡くなり、それによって三浦氏の家督を継いでいる。

「遍明山 ・接取院 本光寺」浄土宗。

北側に、伊勢崎神社が鎮座、1232~1233年に創建。1570年に、この地に移ってきていると云う。「呑龍様」と呼ばれている。

寺の北側(伊勢崎神社との間)を東西に走る通りを「呑龍通り」と呼んでいる。

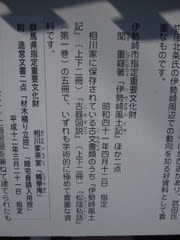

「相川考古館」個人資料館

明治以来収集された歴史資料や内外の民俗資料等が収蔵されている。(有料)

現在改造工事中で休館

重要文化財ー埴輪男子立像など 館内の庭園

明治時代の建物と室内

重文の説明板

「伊勢崎河岸の石灯籠」

河岸は市街地の西方を北から南に流下する広瀬川に、17世紀後半設置された石灯籠。

この灯籠は、1819年、船問屋武孫右衛門、荷主瀬川太兵衛が願主となり、近郷近在の荷主を募って建立。

広瀬川を行き来する舟の安全と商売繁盛を願った。昭和47年、現在位置に移転。

次回は、新田町へ。