「弘前駅」

JR東日本ー奥羽本線・弘南鉄道の弘南線が乗り入れる。弘南線は当駅が起点。

JR東日本については、奥羽本線川部駅を起点とする五能線の全列車が当駅発着で運行、事実上2路線3方向の列車が利用できる。

歴史はある。1894年の明治27年、 官設鉄道の弘前駅(旅客駅)が中津軽郡和徳村に開業している。

貨物の取扱を開始され、一般駅となる。1909年の明治42年、 線路名称制定、奥羽本線の所属駅に、昭和2年、 弘南鉄道の弘南弘前駅開業。

ねぶたの弘前 奥羽本線 駅前広場

弘南鉄道ー路線距離、16.8km ー•駅数、12駅(起終点駅含む)

弘前駅ー弘前東高前駅ー運動公園前駅ー新里駅ー館田駅ー平賀駅(県平川市本町)-柏農高校前駅ー津軽尾上駅ー尾上高校前駅ー

たんぼアート駅(県田舎館村~道の駅近く)-田舎館駅ー境松駅(県黒石市)黒石駅。

弘前市内に平川・奥羽本線・宮川・岩木川で橋の多い街

江戸・明治・大正の町「弘前」

岩木山北東麓、「砂沢遺跡・弥生時代の水田遺跡・1611年津軽藩二代目津軽信枚が高岡城ー弘前城を築く」10万石の城下町として発展した町。

1871年の廃藩置県ー弘前県庁所在地でもある。県内最初の「市」-1897年陸軍第八師団が設置。昭和24年弘前高等学校母体のー国立弘前大学

学園都市としても知られている。

弘前市役所は、弘前城追手門通りに。

明治初期から始まった「リンゴ栽培」は、丘陵地・山麓・川岸で行われて大成功し、現在、リンゴ生食・ジュース・お菓子・ワイン・ブランデー

リンゴ酒、、加工し全国に。又、津軽塗漆器・陶器の津軽焼・蔓細工・津軽凧等民芸品がある。

青森銀行記念館・外人教師館・市民会館など集中

武家屋敷の城下町と義塾外人教師館など明治時代の洋風建築が残っている。

4月の桜まつり・8月の無形文化財ねぶた祭り・10月の弘前城紅葉祭り・2月の燈籠祭り続く。

「弘前城植物園」有料ー1500種・124000本の樹木、草木が

世界各地の高山植物を集めた「ロックガーデン」が、追手門右側

花時計、季節に合わせ花ごよみの径、草木・植物の研究にも、杉の大橋・東内門・三の丸に

津軽氏の系譜には諸説あり、(正確なところは実は不明)

「津軽家」の多くの系図は、1491年、に「南部光信」が、(岩手県久慈市)からー種里に入部して津軽氏の発祥となったとし、

「為信」の四代前の「南部光信」から家系を開始している。

弘前藩の官撰史書「津軽一統志」も「南部光信」の事蹟から書き起こされており、津軽家自身、自らの統一事業の始まりが、種里城に拠って周囲の領主と合戦に及んだ南部光信にあると認識していたことは間違いあいと云う。

津軽氏発展の出発点とされた南部光信は、後世の津軽氏において伝説的な英雄として語り継がれることとなった。

1502年、南部光信は、

津軽平野内陸部の岩木山麓に大浦城(弘前市)を築き、嫡男盛信を置いたという。1526年、南部光信は「種里城」において死去している。

のち、三代を経て、大浦城に拠った「為信」(津軽氏を名乗る)が、南部氏の支配から脱却し、

豊臣政権より津軽郡支配を承認されたのは、天正18年の1590年、の頃。

津軽氏は一土豪から戦国大名に成長し、戦国大名から織豊大名へと転化することに成功し、居城もまた、為信の代において、1594年、に「堀越城」・

1611年、には高岡城(弘前城)へと移転し、ここで近世城下町としての完成をみたと云う。

津軽氏代々は弘前城に居城し、他所への転封ということもなく存続しつづけて、幕末に及んでいる。

追手門 弘前公園 面積ー約49.2HA.

「大浦(南部) 光信」1460年ー1526・、戦国時代の武将。「種里城主」父は、金沢家信あるいは久慈元信。

実子との説もある大浦政信は、津軽家の公称系図では孫(光信の長女・阿久と津軽に来た近衛尚通の間に生まれた)にあたる。

1491年、南部信時は南部久慈氏の一族南部光信を津軽西浜種里城(西津軽郡鰺ヶ沢町)に配置し安東氏への押さえとした。

1502年、大浦城を築き養子の大浦盛信に守らせた。

1526年、に種里城で死去。享年67。死後、盛信によって長勝寺に祭られ、遺言として「死後も西の備えたらん」と述べ、盛信によって

甲冑姿のままで埋葬されたと伝えられている。

9代藩主ー津軽寧親画(蝦夷地警備の功績が認められ「隅櫓」改築している

「種里城」は、津軽氏発祥の地として知られている。

城は、赤石川の上流、種里集落の西南約500m、前面は赤石川、背後は大柳沢山嶺をひかえた、東向きの山城である。

本丸跡の西南に光信公御霊墓があり、御廟館とも言われている。1491年、大浦光信によって築城。

1502年、大浦城を築き、子の大浦盛信を置き、後に本拠としたため、使用されなくなった。江戸時代に入り、種里城は聖地として保存された。

「大浦城」は、1502年、大浦光信により築かれる。大浦光信の子孫、大浦為則の婿養子である大浦為信の代になり、堀越城に本拠地が移ると、城番が置かれるだけになり、その後元和の一国一城令により廃城となったが、二の丸・本丸・西の丸の土塁は残された。

弘前城の詰城としてその後も、西の丸には火薬庫などが建てられている。城の規模は、東西500m・南北250mほど。

「堀越城」は、建武3年・延元元年の1336年、曾我太郎貞光によって築かれたと云われる。

1571年ー「大浦城主大浦(津軽)為信」は、大仏ヶ鼻城主石川高信と和徳城主小山内讃岐を攻略、その後も津軽地方に勢力を伸ばし南部氏から独立。

1594年、豊臣秀吉から45000石の所領を安堵されると大浦城から堀越城に居城を移し、

1609年、「弘前城」を築いて移るまでの本城であった城。

城案内板

津軽為信ー津軽信枚(為信の三男ー嫡男信建病死)

関ヶ原の戦いでは領国の周囲がすべて東軍という状況から、為信は三男・津軽信枚と共に、東軍として参加。

しかし、嫡男・信建は豊臣秀頼の小姓衆として大坂城にあり、西軍が壊滅すると三成の子・重成らを連れて帰国している。これらを考えると、つまりは真田氏らと同様の、両軍生き残り策を狙ったとも考える人もいる。そのためか戦後の行賞では上野大館2,000石の加増に留まった。

関ヶ原出陣中に家臣が反乱するのを恐れ、出陣前に一族である重臣・森岡信元を暗殺させるが、結局、合戦中に国許で反乱が起こって居城・堀越城を占拠される。しかし西軍敗戦の報が伝わると、反乱方は戦意喪失の上で追討されている(詳しくは尾崎城の歴史を参照)。その後も家中騒動にて城が占拠されたりなどしたため、1603年、には岩木川と土淵川に挟まれた高岡(鷹岡)に新城を着工。(のちに弘前と改名し、城は弘前城となる)。

城の建設は、あまり進まず、次代の三男・信枚に引き継がれた。

1607年、病に伏せた嫡男・信建を見舞うために上洛するが、到着前の10月に信建が病死し、自身も12月に京都で死去した。享年58。

為信の名代を務めるなど次代として確実視されていた嫡男・信建と、為信自身が相次いで死去したため、家督は三男・信枚(次男・信堅も既に死亡)が継いだものの、翌年、信建の嫡男・熊千代(大熊)が津軽建広ら信建派の家臣に推されて為信の正嫡を主張し、幕府に裁定を求めるお家騒動が勃発する(津軽騒動)。幕府は信枚を正嫡として公認し、建広らは追放されお家騒動は収まったと云う。

桜名木と杉の大橋

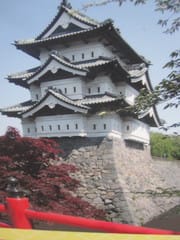

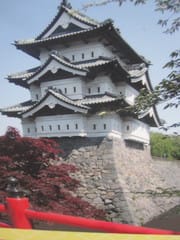

鷹岡藩2代藩主の津軽信枚により1609年頃に本丸南西隅に建てられた5重の建物である。

内部6階と推定される建築は東北地方では若松城天守に次ぐものであった。しかし1627年,の落雷で出火し、天守内部に収納されていた火薬に引火して

(4重目に吊るされていた釣鐘が落下して下層に収納してあった火薬に引火したとも)大爆発を起こして本丸御殿や諸櫓とともに焼失した。

天守は再建されることなく、今でも天守台を支えていた石垣は本丸南西隅に聳えている。

なおこの天守火災は当時、藩主・津軽信枚の伯母(初代津軽為信の正室・阿保良の姉)の祟りだと信じられていたと云う。

伯母は為信のために、横内城城主で南部氏一族の夫・堤弾正左衛門から離縁され失意の内に病没しており、城はそれから30年ほども経ってから完成しているのだが時折、伯母の怨霊が城内に現れていたという。

中濠・外濠

1627年、大爆発に焼失した5重天守の代用として、またロシア船の津軽海峡往来などの事態により幕府の許しを得て、本丸南東隅の辰巳櫓の改修を名目として建てられた。

1810年着工、1811年に竣工し、往時は幕府への配慮から天守とは見なさず、櫓(御三階櫓)として扱われていたが、「事実上の天守」としての役割を持ち現在は書籍などの多くで天守として扱われている。

昭和24年、に松前城天守が焼失したため、現在最も北に位置する現存天守でもあると云う。

追手門ー南内門

北門(亀甲門)

二の丸の現存櫓は3層の辰巳櫓・丑寅櫓・未申櫓の3棟。

門は、三の丸追手門・三の丸東門・二の丸南門・二の丸東門・北の郭亀甲門の5棟がそれぞれ築城時の姿で現存し、国の重要文化財に指定。

二の丸東門与力番所が移築復元されている。

5棟の城門が残されているが、築城当初は10棟の城門と云う。

それぞれ大光寺城および大浦城から移築されている。

外郭の南西に位置する禅林街は、長勝寺構(ちょうしょうじがまえ)として出城の役割を担っており、堀、土塁、枡形などが残る。

弘前四大まつりのひとつ「春祭り」全国でも屈指の桜の名所として日本さくら名所100選に。

弘前城本丸移動・石垣修理

本丸14.4m・総重量約400t囲む石垣勝利工事は、平成35年の10年間を見込んでいると云う。

その為、本丸内は入場できない。天守は本丸中央部約70m、移動する。

弘前城本丸動く

1983年・昭和58年日本海中部地震で石垣が大きく膨らんでいたと云う。、今回の石垣修理は、明治~大正の修理から約100年。

石垣石材加工度合の積み方を見るのも楽しい、

野面ー自然石・打ち込み接ー荒加工した割石・切り込み接ー精加工の切石。

野面は、地震に強く今でも約400年を経た今も健全、また、不規則な乱積・横目地を通す布積・隅の強度を高めるための直方体の石を交互に組む算木積

等がある。

虎口の巨石・亀石・ 下乗橋を渡ると、本丸南側の桝形石垣には、入城者を威圧するため、入口の角に巨石(亀石)が、

4代藩主・津軽信政

弘前城本丸東側石垣は、江戸時代の絵図には一部積まれていない状態が描かれてその横にー石垣ノ築掛三十八間ーと記されている。(38間約70m)

この部分は、4代藩主・津軽信政によって築かれている。元禄12年の1699年完成している。

弘前城と名木(桜など)と岩木山をセットにしてみよう(今日は朝から雨模様)。

平成11年 - 12年,発掘で、北の郭の館神跡から本殿跡や鳥居礎石が発見され、平成14年、 国の史跡「津軽氏城跡」には弘前城跡、堀越城跡に加え、種里城跡も追加され、総指定面積は約105万4千㎡。平成16年、平成17年、 西堀にかかる春陽橋の全面架け替えが73年ぶり。

平成18年、 日本100名城(4番)に選定

岩木山と天守が。ソメイヨシノ・枝垂桜・八重桜など2600本余り春に埋め尽くすと云う。

籠城の際の生命線となる「井戸の跡」

弘前城の絵図面によれば、本丸内にはこの他にも数か所の井戸があったことが分かっていますが、

現在その跡が確認できるのはここだけと云う。

地元で産する安山岩をくり抜いた堅牢な造りで、周囲は番所や塀が廻されていましたと云う。

貴重な井戸

城は、津軽統一を成し遂げた「津軽為信」が1603年に、城を計画し、2代目藩主「津軽信枚」が1610年に着手1616年完成させた「弘前城」。

それから廃藩に至るまで260年間藩政の中心を守っている。

本丸天守大移動工事中 初代藩主ー津軽為信像

戊辰戦争・秋田戦争では、盛岡藩や会津藩加盟する「奥州越列藩同盟」を裏切り盛岡藩に侵攻している。

近世大名津軽氏の居城として慶長年間に築城され明治維新に至った本城一帯と、城下町の外側に作られた防御施設である惣構の

長勝寺構と新寺構にあたる部分であった。

その後、津軽氏の発展過程の理解を容易にするためには、弘前築城以前の津軽氏居城である堀越城跡を弘前城跡と一体として保存すべきであるとの考えから追加指定がなされ、昭和60年、「津軽氏城跡 堀越城跡 弘前城跡」と指定名称を改めたという。

平成14年、津軽氏の祖光信が入部した中世城跡、種里城跡(西津軽郡鯵ヶ沢町内)が追加指定され、指定名称は「津軽氏城跡 種里城跡 堀越城跡 弘前城跡」と改められた。

新寺構・南溜池跡

次回も弘前、「最勝寺」から

JR東日本ー奥羽本線・弘南鉄道の弘南線が乗り入れる。弘南線は当駅が起点。

JR東日本については、奥羽本線川部駅を起点とする五能線の全列車が当駅発着で運行、事実上2路線3方向の列車が利用できる。

歴史はある。1894年の明治27年、 官設鉄道の弘前駅(旅客駅)が中津軽郡和徳村に開業している。

貨物の取扱を開始され、一般駅となる。1909年の明治42年、 線路名称制定、奥羽本線の所属駅に、昭和2年、 弘南鉄道の弘南弘前駅開業。

ねぶたの弘前 奥羽本線 駅前広場

弘南鉄道ー路線距離、16.8km ー•駅数、12駅(起終点駅含む)

弘前駅ー弘前東高前駅ー運動公園前駅ー新里駅ー館田駅ー平賀駅(県平川市本町)-柏農高校前駅ー津軽尾上駅ー尾上高校前駅ー

たんぼアート駅(県田舎館村~道の駅近く)-田舎館駅ー境松駅(県黒石市)黒石駅。

弘前市内に平川・奥羽本線・宮川・岩木川で橋の多い街

江戸・明治・大正の町「弘前」

岩木山北東麓、「砂沢遺跡・弥生時代の水田遺跡・1611年津軽藩二代目津軽信枚が高岡城ー弘前城を築く」10万石の城下町として発展した町。

1871年の廃藩置県ー弘前県庁所在地でもある。県内最初の「市」-1897年陸軍第八師団が設置。昭和24年弘前高等学校母体のー国立弘前大学

学園都市としても知られている。

弘前市役所は、弘前城追手門通りに。

明治初期から始まった「リンゴ栽培」は、丘陵地・山麓・川岸で行われて大成功し、現在、リンゴ生食・ジュース・お菓子・ワイン・ブランデー

リンゴ酒、、加工し全国に。又、津軽塗漆器・陶器の津軽焼・蔓細工・津軽凧等民芸品がある。

青森銀行記念館・外人教師館・市民会館など集中

武家屋敷の城下町と義塾外人教師館など明治時代の洋風建築が残っている。

4月の桜まつり・8月の無形文化財ねぶた祭り・10月の弘前城紅葉祭り・2月の燈籠祭り続く。

「弘前城植物園」有料ー1500種・124000本の樹木、草木が

世界各地の高山植物を集めた「ロックガーデン」が、追手門右側

花時計、季節に合わせ花ごよみの径、草木・植物の研究にも、杉の大橋・東内門・三の丸に

津軽氏の系譜には諸説あり、(正確なところは実は不明)

「津軽家」の多くの系図は、1491年、に「南部光信」が、(岩手県久慈市)からー種里に入部して津軽氏の発祥となったとし、

「為信」の四代前の「南部光信」から家系を開始している。

弘前藩の官撰史書「津軽一統志」も「南部光信」の事蹟から書き起こされており、津軽家自身、自らの統一事業の始まりが、種里城に拠って周囲の領主と合戦に及んだ南部光信にあると認識していたことは間違いあいと云う。

津軽氏発展の出発点とされた南部光信は、後世の津軽氏において伝説的な英雄として語り継がれることとなった。

1502年、南部光信は、

津軽平野内陸部の岩木山麓に大浦城(弘前市)を築き、嫡男盛信を置いたという。1526年、南部光信は「種里城」において死去している。

のち、三代を経て、大浦城に拠った「為信」(津軽氏を名乗る)が、南部氏の支配から脱却し、

豊臣政権より津軽郡支配を承認されたのは、天正18年の1590年、の頃。

津軽氏は一土豪から戦国大名に成長し、戦国大名から織豊大名へと転化することに成功し、居城もまた、為信の代において、1594年、に「堀越城」・

1611年、には高岡城(弘前城)へと移転し、ここで近世城下町としての完成をみたと云う。

津軽氏代々は弘前城に居城し、他所への転封ということもなく存続しつづけて、幕末に及んでいる。

追手門 弘前公園 面積ー約49.2HA.

「大浦(南部) 光信」1460年ー1526・、戦国時代の武将。「種里城主」父は、金沢家信あるいは久慈元信。

実子との説もある大浦政信は、津軽家の公称系図では孫(光信の長女・阿久と津軽に来た近衛尚通の間に生まれた)にあたる。

1491年、南部信時は南部久慈氏の一族南部光信を津軽西浜種里城(西津軽郡鰺ヶ沢町)に配置し安東氏への押さえとした。

1502年、大浦城を築き養子の大浦盛信に守らせた。

1526年、に種里城で死去。享年67。死後、盛信によって長勝寺に祭られ、遺言として「死後も西の備えたらん」と述べ、盛信によって

甲冑姿のままで埋葬されたと伝えられている。

9代藩主ー津軽寧親画(蝦夷地警備の功績が認められ「隅櫓」改築している

「種里城」は、津軽氏発祥の地として知られている。

城は、赤石川の上流、種里集落の西南約500m、前面は赤石川、背後は大柳沢山嶺をひかえた、東向きの山城である。

本丸跡の西南に光信公御霊墓があり、御廟館とも言われている。1491年、大浦光信によって築城。

1502年、大浦城を築き、子の大浦盛信を置き、後に本拠としたため、使用されなくなった。江戸時代に入り、種里城は聖地として保存された。

「大浦城」は、1502年、大浦光信により築かれる。大浦光信の子孫、大浦為則の婿養子である大浦為信の代になり、堀越城に本拠地が移ると、城番が置かれるだけになり、その後元和の一国一城令により廃城となったが、二の丸・本丸・西の丸の土塁は残された。

弘前城の詰城としてその後も、西の丸には火薬庫などが建てられている。城の規模は、東西500m・南北250mほど。

「堀越城」は、建武3年・延元元年の1336年、曾我太郎貞光によって築かれたと云われる。

1571年ー「大浦城主大浦(津軽)為信」は、大仏ヶ鼻城主石川高信と和徳城主小山内讃岐を攻略、その後も津軽地方に勢力を伸ばし南部氏から独立。

1594年、豊臣秀吉から45000石の所領を安堵されると大浦城から堀越城に居城を移し、

1609年、「弘前城」を築いて移るまでの本城であった城。

城案内板

津軽為信ー津軽信枚(為信の三男ー嫡男信建病死)

関ヶ原の戦いでは領国の周囲がすべて東軍という状況から、為信は三男・津軽信枚と共に、東軍として参加。

しかし、嫡男・信建は豊臣秀頼の小姓衆として大坂城にあり、西軍が壊滅すると三成の子・重成らを連れて帰国している。これらを考えると、つまりは真田氏らと同様の、両軍生き残り策を狙ったとも考える人もいる。そのためか戦後の行賞では上野大館2,000石の加増に留まった。

関ヶ原出陣中に家臣が反乱するのを恐れ、出陣前に一族である重臣・森岡信元を暗殺させるが、結局、合戦中に国許で反乱が起こって居城・堀越城を占拠される。しかし西軍敗戦の報が伝わると、反乱方は戦意喪失の上で追討されている(詳しくは尾崎城の歴史を参照)。その後も家中騒動にて城が占拠されたりなどしたため、1603年、には岩木川と土淵川に挟まれた高岡(鷹岡)に新城を着工。(のちに弘前と改名し、城は弘前城となる)。

城の建設は、あまり進まず、次代の三男・信枚に引き継がれた。

1607年、病に伏せた嫡男・信建を見舞うために上洛するが、到着前の10月に信建が病死し、自身も12月に京都で死去した。享年58。

為信の名代を務めるなど次代として確実視されていた嫡男・信建と、為信自身が相次いで死去したため、家督は三男・信枚(次男・信堅も既に死亡)が継いだものの、翌年、信建の嫡男・熊千代(大熊)が津軽建広ら信建派の家臣に推されて為信の正嫡を主張し、幕府に裁定を求めるお家騒動が勃発する(津軽騒動)。幕府は信枚を正嫡として公認し、建広らは追放されお家騒動は収まったと云う。

桜名木と杉の大橋

鷹岡藩2代藩主の津軽信枚により1609年頃に本丸南西隅に建てられた5重の建物である。

内部6階と推定される建築は東北地方では若松城天守に次ぐものであった。しかし1627年,の落雷で出火し、天守内部に収納されていた火薬に引火して

(4重目に吊るされていた釣鐘が落下して下層に収納してあった火薬に引火したとも)大爆発を起こして本丸御殿や諸櫓とともに焼失した。

天守は再建されることなく、今でも天守台を支えていた石垣は本丸南西隅に聳えている。

なおこの天守火災は当時、藩主・津軽信枚の伯母(初代津軽為信の正室・阿保良の姉)の祟りだと信じられていたと云う。

伯母は為信のために、横内城城主で南部氏一族の夫・堤弾正左衛門から離縁され失意の内に病没しており、城はそれから30年ほども経ってから完成しているのだが時折、伯母の怨霊が城内に現れていたという。

中濠・外濠

1627年、大爆発に焼失した5重天守の代用として、またロシア船の津軽海峡往来などの事態により幕府の許しを得て、本丸南東隅の辰巳櫓の改修を名目として建てられた。

1810年着工、1811年に竣工し、往時は幕府への配慮から天守とは見なさず、櫓(御三階櫓)として扱われていたが、「事実上の天守」としての役割を持ち現在は書籍などの多くで天守として扱われている。

昭和24年、に松前城天守が焼失したため、現在最も北に位置する現存天守でもあると云う。

追手門ー南内門

北門(亀甲門)

二の丸の現存櫓は3層の辰巳櫓・丑寅櫓・未申櫓の3棟。

門は、三の丸追手門・三の丸東門・二の丸南門・二の丸東門・北の郭亀甲門の5棟がそれぞれ築城時の姿で現存し、国の重要文化財に指定。

二の丸東門与力番所が移築復元されている。

5棟の城門が残されているが、築城当初は10棟の城門と云う。

それぞれ大光寺城および大浦城から移築されている。

外郭の南西に位置する禅林街は、長勝寺構(ちょうしょうじがまえ)として出城の役割を担っており、堀、土塁、枡形などが残る。

弘前四大まつりのひとつ「春祭り」全国でも屈指の桜の名所として日本さくら名所100選に。

弘前城本丸移動・石垣修理

本丸14.4m・総重量約400t囲む石垣勝利工事は、平成35年の10年間を見込んでいると云う。

その為、本丸内は入場できない。天守は本丸中央部約70m、移動する。

弘前城本丸動く

1983年・昭和58年日本海中部地震で石垣が大きく膨らんでいたと云う。、今回の石垣修理は、明治~大正の修理から約100年。

石垣石材加工度合の積み方を見るのも楽しい、

野面ー自然石・打ち込み接ー荒加工した割石・切り込み接ー精加工の切石。

野面は、地震に強く今でも約400年を経た今も健全、また、不規則な乱積・横目地を通す布積・隅の強度を高めるための直方体の石を交互に組む算木積

等がある。

虎口の巨石・亀石・ 下乗橋を渡ると、本丸南側の桝形石垣には、入城者を威圧するため、入口の角に巨石(亀石)が、

4代藩主・津軽信政

弘前城本丸東側石垣は、江戸時代の絵図には一部積まれていない状態が描かれてその横にー石垣ノ築掛三十八間ーと記されている。(38間約70m)

この部分は、4代藩主・津軽信政によって築かれている。元禄12年の1699年完成している。

弘前城と名木(桜など)と岩木山をセットにしてみよう(今日は朝から雨模様)。

平成11年 - 12年,発掘で、北の郭の館神跡から本殿跡や鳥居礎石が発見され、平成14年、 国の史跡「津軽氏城跡」には弘前城跡、堀越城跡に加え、種里城跡も追加され、総指定面積は約105万4千㎡。平成16年、平成17年、 西堀にかかる春陽橋の全面架け替えが73年ぶり。

平成18年、 日本100名城(4番)に選定

岩木山と天守が。ソメイヨシノ・枝垂桜・八重桜など2600本余り春に埋め尽くすと云う。

籠城の際の生命線となる「井戸の跡」

弘前城の絵図面によれば、本丸内にはこの他にも数か所の井戸があったことが分かっていますが、

現在その跡が確認できるのはここだけと云う。

地元で産する安山岩をくり抜いた堅牢な造りで、周囲は番所や塀が廻されていましたと云う。

貴重な井戸

城は、津軽統一を成し遂げた「津軽為信」が1603年に、城を計画し、2代目藩主「津軽信枚」が1610年に着手1616年完成させた「弘前城」。

それから廃藩に至るまで260年間藩政の中心を守っている。

本丸天守大移動工事中 初代藩主ー津軽為信像

戊辰戦争・秋田戦争では、盛岡藩や会津藩加盟する「奥州越列藩同盟」を裏切り盛岡藩に侵攻している。

近世大名津軽氏の居城として慶長年間に築城され明治維新に至った本城一帯と、城下町の外側に作られた防御施設である惣構の

長勝寺構と新寺構にあたる部分であった。

その後、津軽氏の発展過程の理解を容易にするためには、弘前築城以前の津軽氏居城である堀越城跡を弘前城跡と一体として保存すべきであるとの考えから追加指定がなされ、昭和60年、「津軽氏城跡 堀越城跡 弘前城跡」と指定名称を改めたという。

平成14年、津軽氏の祖光信が入部した中世城跡、種里城跡(西津軽郡鯵ヶ沢町内)が追加指定され、指定名称は「津軽氏城跡 種里城跡 堀越城跡 弘前城跡」と改められた。

新寺構・南溜池跡

次回も弘前、「最勝寺」から