「津軽鉄道」ー津軽地方に鉄道路線を持つ。津鉄、とも呼ばれる。地元農協や沿線住民が株主。

20.7kmの津軽鉄道線、増収策副業として弁当、どら焼き、ポテトチップスなどの加工食品を販売。

1934年から1955年まではバス事業・タクシーは、津軽鉄道の子会社であったが、のちに資本関係を解消し、

津鉄観光の本社は、津軽鉄道本社社屋内にあったが、2007年、相互タクシーと統合し、新会社の五所川原交通に営業譲渡されていると云う

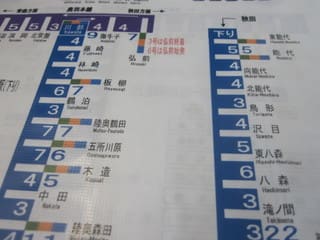

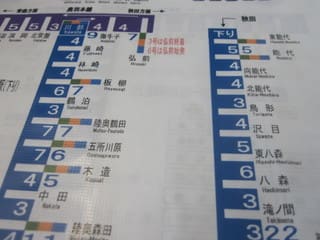

「路線」

津軽五所川原ー十川ーとがわー五農校前ーごのうこうまえー津軽飯詰ーつがるいいづめー毘沙門ーびしゃもんー嘉瀬ーかせー金木

芦野公園ーあしのこうえんー川倉ーかわくらー大沢内ーおおざわないー深郷田ーふこうだー津軽中里。21駅

鶴屋稲荷神社参拝する。

この稲荷神社は、鶴屋保文氏の建設会社の社殿であった。

太宰治の小説・津軽で、

1944年5月12日から6月5日にかけて取材のため津軽地方を旅行する。本書が完成したのは1944年7月末である。

「十五年間」(『文化展望』1946年4月号)という文章で太宰は次のように書いている。

「私は或る出版社から旅費をもらひ、津輕旅行を企てた。

その頃日本では、南方へ南方へと、皆の関心がもつぱらその方面にばかり集中せられていたのであるが、私はその正反對の

本州の北端に向つて旅立つた。

自分の身も、いつどのやうな事になるかわからぬ。いまのうちに自分の生れて育つた津輕を、よく見て置かうと思ひ立つたのである」

私(津島修治)は、久しぶりに故郷・金木町(旧・金木村)に帰ることになった。

そのついでに、津軽各地を見て回ることにして、懐かしい人々と再会する。

そして小泊村を訪ね、かつて自らの子守りをしてもらった、越野タケを探し当てる、、、、。

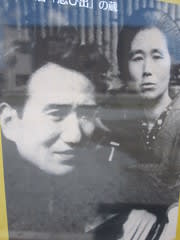

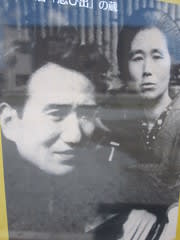

「太宰治」 1909-48 波乱に満ちた作家。本名ー津島修治

生家は、津軽の大地主で封建的家庭に育つ。東京帝大仏文科、共産主義の非合法活動。

遺書のつまりで書いた「思い出」「晩年」など、39歳玉川上水自殺(4回目)戦中に書かのが、「冨嶽百景・お伽草紙」など。

戦後「斜陽・人間失格」、最後の遺作で「グッド・バイ」が。

青森県北津軽郡金木村(後の金木町、現在の五所川原市)に、県下有数の大地主である父「津島源右衛門」(1871年 - 1923年)と

母タ子(たね、1873年 - 1942年)の6男として生まれ、両親にいる11人の子女のうちの10番目(ただし太宰が生まれた時点ですでに長兄・次兄は他界)。父・源右衛門は、木造村の豪農松木家からの婿養子で県会議員、衆議院議員、多額納税による貴族院議員等をつとめた地元の名士。

津島家は「金木の殿様」とも呼ばれていたと云う。

父は仕事で多忙な日々を送り、母は病弱だったので、太宰自身は乳母らによって育てられている。

高校の卒業アルバムよりー大正5年、金木第一尋常小学校に入学。大正12年、青森県立青森中学校(現・青森県立青森高等学校)入学直前の3月、

父源右衛門が死去した。 17歳頃、習作「最後の太閤」を書き、また同人誌を発行。

作家を志望するようになる。官立弘前高等学校文科甲類時代には、「泉鏡花や芥川龍之介」の作品に傾倒すると共に、左翼運動に傾倒。

「戦旗」を愛読したと云う。

昭和4年、当時流行のプロレタリア文学の影響で同人誌「細胞文芸」を発行すると「辻島衆二」名義で作品を発表。

この頃は他に小菅銀吉または本名・津島修治の名義でも文章を書いていた。

昭和5年、弘前高等学校文科甲類を76名中46番の成績で卒業。フランス語を知らぬままフランス文学に憧れて東京帝国大学文学部仏文学科に入学。

実家からの仕送りで豪奢な生活を送る。

それに対する自己嫌悪と六男坊という太宰自身の立ち位置もあいまって、マルキシズムおよび左翼運動に傾倒してゆく。

講義には殆ど出席しなかったようである。

小説家になるために井伏鱒二に弟子入り、この頃から本名・津島修治に変わって太宰治を名乗る。

「思い出の蔵」-無料。

太宰治が、大正5年、太宰6歳の幼少の頃・母と叔母(キエ)一家が過した蔵で、津島家した際に建てられた蔵と云う。小説「思い出」に書かれている。

小学校入学の為「津軽鉄道・金木」へ戻っている。戦時中は疎開先からたびたび訪れいたようである。

昭和19年の五所川原の大火で母家を失い、キエ一家は蔵を住居にしおり、太宰もこの蔵で過ごしている。

地域のコミュ二テイ・喫茶店に

蔵の中には、太宰の手紙や資料が展示されていた

「人間失格・桜桃」などを書きあげたのち、昭和23年、に玉川上水で、愛人山崎富栄と入水自殺。

2人の遺体は6日後の6月19日、奇しくも太宰の誕生日に発見され、この日は彼が死の直前に書いた短編「桜桃」にちなみ、太宰と同郷で生前交流のあった今官一により「桜桃忌」と名付けられた。

この事件は当時からさまざまな憶測を生み、富栄による無理心中説、狂言心中失敗説などが唱えられていた。

朝日新聞と朝日評論に掲載したユーモア小説「グッド・バイ」が未完の遺作となった。

奇しくもこの作品の13話が絶筆になったのは、キリスト教のジンクスを暗示した太宰の最後の洒落だったとする説(檀一雄)もある。

自身の体調不良や一人息子がダウン症で知能に障害があったことを苦にしていたのが自殺のひとつの理由だったとする説もあった。

しかし、50回忌を目前に控えた平成10年、、遺族らが公開した太宰の9枚からなる遺書では、美知子宛に「誰よりも愛してゐました」とし、

続けて「小説を書くのがいやになつたから死ぬのです」と自殺の動機を説明。

遺書はワラ半紙に毛筆で清書され、署名もあり、これまでの遺書は下書き原稿であったことが判る。

既成文壇に対する宣戦布告とも言うべき連載評論「如是我聞」の最終回は死後に掲載されている。

杉並区梅里の堀ノ内斎場.

「ストーブ津軽鉄道・金木」には、

芦野公園の桜、約1500本(桜名所100選)・太宰治文学碑・太宰治銅像・記念館斜陽館・津軽三味線会館・雲寺などがある。

これで東北の旅は、終わります。

20.7kmの津軽鉄道線、増収策副業として弁当、どら焼き、ポテトチップスなどの加工食品を販売。

1934年から1955年まではバス事業・タクシーは、津軽鉄道の子会社であったが、のちに資本関係を解消し、

津鉄観光の本社は、津軽鉄道本社社屋内にあったが、2007年、相互タクシーと統合し、新会社の五所川原交通に営業譲渡されていると云う

「路線」

津軽五所川原ー十川ーとがわー五農校前ーごのうこうまえー津軽飯詰ーつがるいいづめー毘沙門ーびしゃもんー嘉瀬ーかせー金木

芦野公園ーあしのこうえんー川倉ーかわくらー大沢内ーおおざわないー深郷田ーふこうだー津軽中里。21駅

鶴屋稲荷神社参拝する。

この稲荷神社は、鶴屋保文氏の建設会社の社殿であった。

太宰治の小説・津軽で、

1944年5月12日から6月5日にかけて取材のため津軽地方を旅行する。本書が完成したのは1944年7月末である。

「十五年間」(『文化展望』1946年4月号)という文章で太宰は次のように書いている。

「私は或る出版社から旅費をもらひ、津輕旅行を企てた。

その頃日本では、南方へ南方へと、皆の関心がもつぱらその方面にばかり集中せられていたのであるが、私はその正反對の

本州の北端に向つて旅立つた。

自分の身も、いつどのやうな事になるかわからぬ。いまのうちに自分の生れて育つた津輕を、よく見て置かうと思ひ立つたのである」

私(津島修治)は、久しぶりに故郷・金木町(旧・金木村)に帰ることになった。

そのついでに、津軽各地を見て回ることにして、懐かしい人々と再会する。

そして小泊村を訪ね、かつて自らの子守りをしてもらった、越野タケを探し当てる、、、、。

「太宰治」 1909-48 波乱に満ちた作家。本名ー津島修治

生家は、津軽の大地主で封建的家庭に育つ。東京帝大仏文科、共産主義の非合法活動。

遺書のつまりで書いた「思い出」「晩年」など、39歳玉川上水自殺(4回目)戦中に書かのが、「冨嶽百景・お伽草紙」など。

戦後「斜陽・人間失格」、最後の遺作で「グッド・バイ」が。

青森県北津軽郡金木村(後の金木町、現在の五所川原市)に、県下有数の大地主である父「津島源右衛門」(1871年 - 1923年)と

母タ子(たね、1873年 - 1942年)の6男として生まれ、両親にいる11人の子女のうちの10番目(ただし太宰が生まれた時点ですでに長兄・次兄は他界)。父・源右衛門は、木造村の豪農松木家からの婿養子で県会議員、衆議院議員、多額納税による貴族院議員等をつとめた地元の名士。

津島家は「金木の殿様」とも呼ばれていたと云う。

父は仕事で多忙な日々を送り、母は病弱だったので、太宰自身は乳母らによって育てられている。

高校の卒業アルバムよりー大正5年、金木第一尋常小学校に入学。大正12年、青森県立青森中学校(現・青森県立青森高等学校)入学直前の3月、

父源右衛門が死去した。 17歳頃、習作「最後の太閤」を書き、また同人誌を発行。

作家を志望するようになる。官立弘前高等学校文科甲類時代には、「泉鏡花や芥川龍之介」の作品に傾倒すると共に、左翼運動に傾倒。

「戦旗」を愛読したと云う。

昭和4年、当時流行のプロレタリア文学の影響で同人誌「細胞文芸」を発行すると「辻島衆二」名義で作品を発表。

この頃は他に小菅銀吉または本名・津島修治の名義でも文章を書いていた。

昭和5年、弘前高等学校文科甲類を76名中46番の成績で卒業。フランス語を知らぬままフランス文学に憧れて東京帝国大学文学部仏文学科に入学。

実家からの仕送りで豪奢な生活を送る。

それに対する自己嫌悪と六男坊という太宰自身の立ち位置もあいまって、マルキシズムおよび左翼運動に傾倒してゆく。

講義には殆ど出席しなかったようである。

小説家になるために井伏鱒二に弟子入り、この頃から本名・津島修治に変わって太宰治を名乗る。

「思い出の蔵」-無料。

太宰治が、大正5年、太宰6歳の幼少の頃・母と叔母(キエ)一家が過した蔵で、津島家した際に建てられた蔵と云う。小説「思い出」に書かれている。

小学校入学の為「津軽鉄道・金木」へ戻っている。戦時中は疎開先からたびたび訪れいたようである。

昭和19年の五所川原の大火で母家を失い、キエ一家は蔵を住居にしおり、太宰もこの蔵で過ごしている。

地域のコミュ二テイ・喫茶店に

蔵の中には、太宰の手紙や資料が展示されていた

「人間失格・桜桃」などを書きあげたのち、昭和23年、に玉川上水で、愛人山崎富栄と入水自殺。

2人の遺体は6日後の6月19日、奇しくも太宰の誕生日に発見され、この日は彼が死の直前に書いた短編「桜桃」にちなみ、太宰と同郷で生前交流のあった今官一により「桜桃忌」と名付けられた。

この事件は当時からさまざまな憶測を生み、富栄による無理心中説、狂言心中失敗説などが唱えられていた。

朝日新聞と朝日評論に掲載したユーモア小説「グッド・バイ」が未完の遺作となった。

奇しくもこの作品の13話が絶筆になったのは、キリスト教のジンクスを暗示した太宰の最後の洒落だったとする説(檀一雄)もある。

自身の体調不良や一人息子がダウン症で知能に障害があったことを苦にしていたのが自殺のひとつの理由だったとする説もあった。

しかし、50回忌を目前に控えた平成10年、、遺族らが公開した太宰の9枚からなる遺書では、美知子宛に「誰よりも愛してゐました」とし、

続けて「小説を書くのがいやになつたから死ぬのです」と自殺の動機を説明。

遺書はワラ半紙に毛筆で清書され、署名もあり、これまでの遺書は下書き原稿であったことが判る。

既成文壇に対する宣戦布告とも言うべき連載評論「如是我聞」の最終回は死後に掲載されている。

杉並区梅里の堀ノ内斎場.

「ストーブ津軽鉄道・金木」には、

芦野公園の桜、約1500本(桜名所100選)・太宰治文学碑・太宰治銅像・記念館斜陽館・津軽三味線会館・雲寺などがある。

これで東北の旅は、終わります。