「福井駅前に着く」、県は、日本海側の中央、東西から北東へ折れ曲がる県で、若狭湾に敦賀半島が飛び出している。

特に産業が無く、京阪神に電力を供給、「ふげん」「もんじゅ」など15基を数えている。

北陸最大の「六呂瀬山古墳群」は、早い進出をしている。1600年の関ケ原の戦い後、家康の次男「結城秀康」が68万石で福井に入り、

6代に入り改易などで25万石まで削減されている。

江戸時代の「人国記」は、越前の人は、「賢いが実がない」といい、若狭を「上下あい和さぬ国」は、近世初の全村庄屋が連帯して「年貢減免闘争」をさしている。

逆境に強く、努力を惜しまない県民性がある。

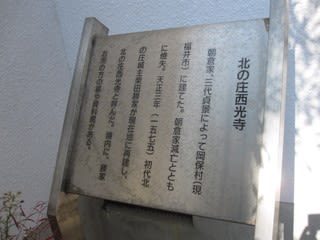

福井市は県北部、福井平野の中央で、丹生山地北部を占める。東部は、奥越の山々が連なる。室町時代は「北庄」、北は敗北に通じると「福居」、

1701年福井と記されている。古代・中世では国府が置かれ、越前の中心であった。戦国時代に、「朝倉」氏が、一乗谷に本拠地を置き城下町を営み、

その後に「柴田勝家」が北庄城を築き足羽北岸に城下町を建築した。

北庄城落城後、家康次男結城氏が北庄城北に福井城と城下町を整備し、それが現在の中心地に繋がる。

越前竹人形の民芸品は人気。

福井鉄道路面電車 JR福井駅中央大通り 近代的なJR北陸本線福井駅

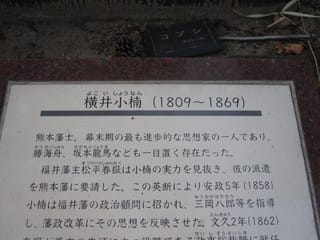

「新田義貞」1301-38 源氏・新田氏の嫡流、北条氏打倒の兵を挙げて、鎌倉攻略、北条氏滅亡、足利尊氏と抗争、討死。南朝方に尽くし

一族、悲劇的な最期を遂げた。

「柴田勝家」1522-83 信長の勇将、秀吉と対立、秀吉軍の追撃を受け北庄で「お市」と共に自害する。

「お市の方」1547-83 浅井長政、柴田勝家の妻、信長の妹、信長が朝倉氏攻めに、長政は朝倉氏と結んだ。

お市は、信長に小豆をぎっしり詰めた袋を陣中に送っている。これは織田軍「袋の鼠」、信長は、一騎駆けで危機を脱したという。

元町アーケード通りに、県関係歴史人物のパネルが お市の方

「松平忠昌」1597-1645 上総姉ヶ崎、常陸下妻、越後松代、越後高田、越前福井藩(北の庄藩)第三代藩主(初代結城秀康の次男)。

「岡倉天心」1862-1913 福井藩主の家に生まれ、日本美術や東洋文化に尽くし、美術界の指導者、東京美術学校校長、後菱田、横山、

下村氏らと日本美術院を創立、ボストン美術館東洋部長就任。

岡田啓介(第31代内閣総理大臣)など。

岡倉天心が福井出身であった

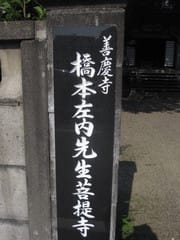

「柴田神社」鎮座地は、柴田勝家の居城であった「北ノ庄城」の本丸跡地と伝えられており、作られた時代は不明である。

勝家・市を祀る石祠があり、北ノ庄城の跡に築かれた福井城内の神祠として保護されてきた。

1890年に、旧福井藩主松平春嶽、旧藩士、住民らの発意により小祠のある場所に神社が作られ、「柴田神社」とした。

その後、大火や戦火、福井地震により社殿を焼失し、そのたびに氏子によって再建された。

1998年より、老朽化した社殿および境内社・稲荷神社が建て替えが行われ、新たに境内社・三姉妹神社が作られた。

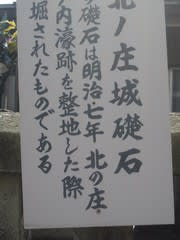

それにあわせて福井市による境内の発掘調査が行われ、北ノ庄城の石垣の一部が発掘されて、この地が伝承通り北ノ庄城の跡地であることが判明した。

境内は北ノ庄城址公園として整備され、発掘された石垣が展示されている。

柴田勝家像 神社 拝殿

織田家中に起きた主導権争い、羽柴秀吉と信長の次男信雄・柴田勝家と三男信孝と云う対立軸展開した。後継者、領土配分「清州会議」で、遅れを取った「信孝」は、

お市の方と柴田勝家との縁談を勧めた。織田家存続と、信長の真任厚く、家中の譜代の武将第一位の柴田勝家に進んで身をゆだねたという。

その婚儀から一年後、広大な琵琶湖を望む標高420m丘陵地「賤ヶ岳」で激しい合戦、呉湖が赤く染まったという。敗者となった勝家は、「北庄城」へと逃げ延びた。

北の庄城の土台石垣 お市の方像 三人姉妹像(茶々、淀殿・初、常高院・江,崇源院)

「北庄城」は、安土城に匹敵、天守は9層あったと資料にある。勝家は、三人の娘とお市の保護を頼むが、「お市の方」は、三人の娘を城から

出し、

勝家と共にここで果てた。お市の真意は定かでない。「天下一の美人の聞え」のお市と勝家は業火の中で命を絶つ。

「お市の方」1547年 -1583年は、戦国時代から安土桃山時代にかけての女性で、市姫とも小谷の方とも称されていた。

尾張国出身。近江国の浅井長政、後に織田氏家臣の柴田勝家の妻で、父は織田信秀、母は側室または正室の土田御前。

子に茶々(豊臣秀吉側室)、初(京極高次正室)、江(徳川秀忠継室)。

城の土台石 下水道跡

「賤ヶ岳の戦い」は、柴田方の佐久間盛政(猪武者)が、勝家の命令を無視し突出したという。勝家は、いったん引いて陣を固めるべきだと命令している

。盛政は、勝家殿も年を取ったものだ、この判断間違っている、、、。と太閤記にある。

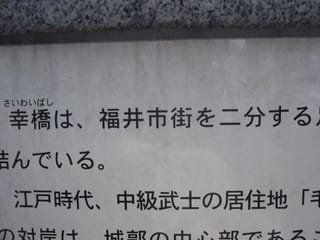

「九十九橋」半石半木の橋は、橋の南半分が石で、北半分が木で造られるという構造のことを意味している。 この橋が架けられていたという記録は朝倉時代にもあり、

半石半木の橋として架けたのは、文献、絵図等の研究から勝家公だと考えられている。

江戸時代前期の「越前国地理指南」では「大橋 長八拾八間 幅三間 板橋四拾七間 石橋 四拾一間」とその大きさが記載されている。

石橋の部分は全て笏谷石で作られ、橋脚の長さは立てる場所によって異なりますが、2.5m~2.8mと推定され、江戸時代の二百数十年の間に九十九橋の架け替え工事は、

記録としては十回以上あり、最後の工事は、1854年。1874年に半石半木の橋として最後の架け替え工事が行われたと記録有。

半石半木の橋 碑

「柴田勝家と前田利家」

前田利家は、加賀藩主前田氏の祖。豊臣政権の五大老の一人。尾張国海東郡荒子村の荒子城主前田利春の四男として生まれ、はじめ小姓として織田信長に仕え、

青年時代は赤母衣衆として信長に従軍、槍の名手だった故「槍の又左」の異名をもって怖れられた。

その後柴田勝家の与力として、北陸方面部隊の一員として各地を転戦。信長より能登一国23万石を拝領し大名となる。

信長が本能寺の変により明智光秀に討たれると、はじめ柴田勝家に付くが、後に羽柴秀吉に臣従した。

豊臣家の宿老として秀吉の天下平定事業に従軍し、秀吉より加賀国・越中国を与えられ加賀藩百万石の礎を築く。

1598年には秀吉より豊臣政権五大老に列せられ、豊臣秀頼の傳役(後見人)を任じられる。

秀吉の死後、対立が顕在化する武断派、文治派の争いに仲裁役として働き、覇権奪取のため横行する徳川家康の牽制に尽力するが、秀吉の死の8ヶ月後に病没した。

北の庄城の堀と門 柴田公園全景

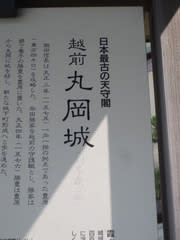

「越前・丸岡城」は、1576年 織田信長の家臣で、越前ほぼ一帯を領していた「柴田勝家」の甥である「勝豊」により築城され、勝豊はそれまでの豊原寺城から当城に移った。

1582年 本能寺の変の後の清洲会議により、勝豊は近江国長浜城に移され、代わって勝家は、「安井家清」を城代として置いた。

1583年 柴田勝家が豊臣秀吉によって北ノ庄城で滅ぼされると、この地は「丹羽長秀」の所領となり、長秀は丸岡城主として「青山宗勝(修理亮)」を置いた。

1600年 丹羽長秀死後、領地はそのままに豊臣秀吉の家臣となっていた青山宗勝とその子・忠元は、関ヶ原の戦いで敗者である西軍方につき改易された。

越前国には勝者の徳川家康の次男・「結城秀康」が入封し、丸岡城には秀康家臣の「今村盛次」が2万6千石を与えられ入城。

1612年 今村盛次は越前騒動に連座し失脚した。幕府より附家老として福井藩に附せられた「本多成重」が4万3千石で新たな城主となった。

1624年 福井藩二代目の松平忠直が、不行跡を理由に豊後配流となり、福井藩に減封などの処分が下された。同時に本多成重は福井藩より独立。大名に列し丸岡藩が成立した。

1695年 4代重益の治世、本多家の丸岡藩でお家騒動が起こり、幕府の裁定により改易となり、代わって「有馬清純」が越後国糸魚川藩より5万石で入城。

以後、有馬氏丸岡藩6代の居城となり明治維新を迎えた。

福井県坂井市・丸岡城 丸岡城正面

碑に「一筆啓上 火の用心 お仙泣かすな 馬肥やせ」。

徳川家康の家臣、本多重次が長篠の戦いの陣中から妻に宛てて送った日本一短い手紙。「お仙」とは後の丸岡城主本多成重(幼名.仙千代)。

石垣 天守閣 城内庭園

昭和30年に修復。だが、天守閣は当時のままの状態で保存され、現存する天守閣の中では日本最古を誇る。

濠は大正中期から昭和の初期にかけて埋められ、本丸と天守閣、僅かな石垣を残し、城域は公園となっている。

屋根は二重、内部は三層と古調に富んだ望楼式天守閣で、後の時代に建った松本城、姫路城などの層塔式天守閣と比べてもずっと古い城郭建築であり、貴重なもの。

緑に包まれ、整備された園内 休憩所 土塁

「丸岡城内鎮座・八幡神社」、建物が歴史民族資料館の先に、真ん中の石段を上がっていくと、途中に「丸岡八幡神社」がある。

築城以来この地にあったお城の鎮守社、明治以降には荒れていたようだが、丸岡城天守再建の際に、神社も再建されたという。

階段を上り、小高い丘に登ると、丸岡城本丸跡に出る。

城と隣接して神社が 高台の城跡から見た坂井市の町

次回は、永平寺から。