茨城・埼玉・千葉・東京江戸川区・東京湾に注ぐ川「江戸川」私は「哲学の川」と命名している。

特にこの付近東京都と千葉県市川市の境、江戸時代初期、1654年徳川幕府が水害防止等の為、苦労して開削し通水大改修、利根川の分流に。

1972年野田導入路が完成され、都の約36%・千葉県市川・船橋・習志野などの重要な上水道源である。

徳川幕府は、利根川水運で栄え松戸・行徳・浦安海岸集落を発展させてきた。

特に東北・関東地方の米・塩・鮮魚など江戸の玄関口であった。明治末期に衰退していく。

江戸川長さー59.9km(利根運河)

江戸川区の区名は、江戸に通じる唯一の水路。西端に荒川放水路が南北に貫流、江戸初期は旗本の知行地でもあったが、江戸防衛の直轄領・関東

郡代の支配下に置かれた。

1899年の明治32年総武本線が開通し、1933年電化御茶ノ水ー市川間で都市化に。

江戸日本橋から4KM毎に一里塚が出来、旅人達は一里塚を目印にし、榎・松の木陰を求めたと云う。

江戸川区には二個所あった云うが、その一つ、ここ「江戸川手前、東小岩6丁目交差点角」に。(近くには国道50号線が)

「真言宗・善養寺」

奈良の長谷寺総本山、山号ー星住山

1527年頼澄法印が不動明王を法持し建立

1万2000m2の境内

四国88ヶ所霊場、石仏・石塔

松老巨木の繁茂面積日本一と云う

巨木の松は、都天然記念物指定 樹齢600年以上の「影向の松」

寺は江戸川に位置、寺伝によると

山城国醍醐山の頼澄法印という僧が、夢告に従って1527年にこの地に至り、不動明王を祀ったのが始まりという。

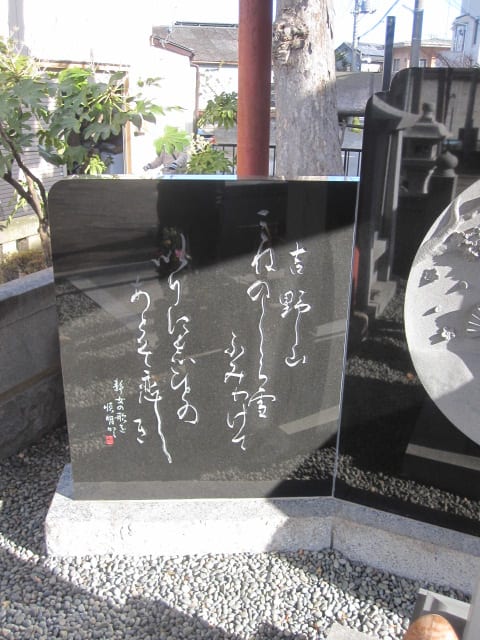

室町時代後期の連歌師柴家軒宗長が、1509年に著した紀行文「東路のつと」にこの寺に関する記述があるため、実際の開山はこれより遡るものと推定。

江戸時代の文化・文政期に編纂された地誌「新編武蔵風土記稿」

善養寺について、「星住山」という山号のいわれは、境内にかつて生育していた「星降りマツ」に由来し、その昔、星の精霊がこのマツの梢に降り立ち、やがて赤青黄の石に姿を変じた。その石は「星精舎利」と呼ばれて寺の宝とされたが、いつのころからか赤と黄の石は紛失して青い石のみが残った。

この出来事から山号を取って「星住山」としたとある。

(星降りマツは昭和15年に枯死し、その後2代目が植えられた)

1648年、徳川将軍家から寺領10石の朱印状を拝領し、賢融法印(慶安4年寂)が中興し、寺は、下小岩村の密蔵院や東養寺、船堀村の光明寺、東宇喜田村の真蔵院など130余りの末寺を擁し、真言宗豊山派の中本寺格として知られたとある。

天明3年の1783年、に起こった「浅間山の大噴火」では、犠牲になった人馬のおびただしい遺体が利根川から江戸川へと流れ下って、ここ、善養寺

近くの中州などに漂着し、舟の通行にも支障をきたすほどであったと云う。

当時の様子が喜田有順「親子草」に記されている。

下小岩村の人々は、その遺体を善養寺の無縁墓地に葬った。十三回忌にあたる、1795年、に境内に横死者の供養碑を建立し、永く菩提を弔った。

この供養碑は、昭和48年に東京都指定有形文化財に。

西参道に、浅間山噴火(1783年)供養碑

通称小岩不動で親しまれ、撫で仏(おびんずるさま)鼻を撫でると美人に、、、。

本堂

今年の1月9日掲載した「連取の松・伊勢崎市」と比べてください。

連取町菅原神社の拝殿正面にあるクロマツの老松で、地元では「笠松」と呼ばれる。

「老之松として知られ、1808年の刷り物に「太サ八尺余、高さ一丈余、枝二十五、六間四方」あり、俳諧や和歌の題となっていた。

今日、樹高5メートル、目通り4メートル、枝張りは東西約35メートル、南北約26メートルである。享保2年(1717年)旗本駒井氏地代官の飯島一覚が隣村韮塚村諏訪の原から移植した。

「善養寺・影向の松」は、繁茂面積日本一と云うが、ここ、連取の松も野生味があり、見事。

(参考に、「影向の松」は、高さ2m・東西30m・南北28mで樹齢600年以上の盆栽仕立て老松で天然記念物指定)

群馬県伊勢崎市の野生味の連取の老巨木の松

庭木の王者は、「松」。

金食いの木とも言われ、春の「みどりつみ」に暮れの剪定ともみあげ、マツカレハなどの毛虫やカミキリ虫類の俗に言うマツクイムシがつくので消毒。

虫取りの為に行うコモ巻き。 と手間の掛かる庭木と云う。

手を掛ければ掛けるほど答えてくれる木でもあり、松の手入れが出来れば一人前と言われるほど松の剪定は慣れないと難しいとも云う。

さぞ、老松の管理も大変であろうが、是非守ってほしい。

連取松は、歴史の重みを

次回は、隣の千葉県市川・国府台へ