多摩川散歩も河口近くの大田区へ。都の南東端、多摩川を渡れば神奈川県川崎市に接する。

大田区は大森(大)・蒲田の(田)の一字を取っている。武蔵野台地の最南端と羽田飛行場の東京湾に臨む低地に分かれている。

古代遺跡ー大森貝塚と田園調布多摩台地の古墳群から武蔵国荏原郡の磐井神社・稗田神社・光明寺・安養寺の古刹、又、中世では、大井氏

蒲田氏などが支配下にしている。江戸時代は、六郷用水が開削・開拓を進めた地域で、ここから江戸前、大森・糀谷の海苔養殖はよく知られている。

明治時代は、海水浴場で賑わった所。

灌漑用水開拓で「森ヶ崎鉱泉」が発見され、穴守稲荷門前町が出来遊興地で賑わったと云う。

大正時代に入るとエネルギー・重工業が続々立地され、軍需関連の中小工場が集中ー城南工業地帯を形成した。

人口も増え、東京湾臨海埋め立て地で、昭和島・京浜島・平和島が。

現在は、空港・鉄道が開通し住宅・都市化されている。

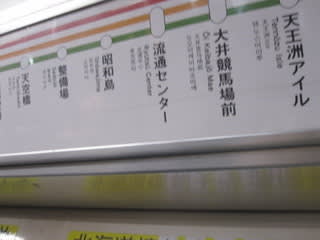

「東京モノレール」

計画は、新橋―羽田間での開業を目指したが、騒音問題などで地域の理解を得られず、土地の買収が難航。

東京オリンピックに間に合わせるため浜松町―羽田間に計画を変更された。

工事着工は開業前年、突貫工事の末、五輪開幕前に開業にこぎ着け、モノレール開業は「日本の交通革命」とも称され、五輪効果と都心に初めて

出現した本格的モノレールという物珍しさも手伝い、休日には浜松町駅に長蛇の列ができるほどの人気ぶりだったと云う。

「目黒川」は、世田谷区から目黒区を抜け品川区で海に注ぐ。

開発される以前、河口付近は湾曲し流れが緩やかであったため港として使われ、「品」の行き交っていた川であったため

「品川」と呼ばれたといい、これが「品川」の地名の起こりとされる。

その目黒川・品川橋の先が京浜運河にぶつかり、その手前を高浜運河から天王洲運河と結ばれている。

モノレールは、大井競馬場前ー流通センター(中央卸売市場)-平和島(京浜島)-(海老取川)-羽田空港へと。

開業当時の駅は浜松町と羽田しかなく、沿線の風景も現在とは全く違った。

東京湾の埋め立てが進んでおらず、路線の多くが海の上を走っていた。

天王洲の辺りから路線の左側はほとんど海。

海の上をモノレールが走る感じだったが。

1992年に開業したのが「天王洲アイル駅」。

外国の軍艦に備えて江戸幕府が作った台場の跡地だったこの地区は倉庫や石油の備蓄タンクが立ち並んで、1985年に地権者らが総合開発協議会を結成、

新たなまちづくりがスタートした。

石油の備蓄タンクなどは取り除かれ、新たなオフィスビルが次々と建設された。

当初の計画は駅付近だけだったが、バブルを挟んだ時代背景もあり、地域全体の開発へ広がったていったと云う。

京浜急行の参入は、モノレールの経営にも大きな影響を与え、

同社は、日立物流の完全子会社だったが、競争が激化したことで、JR東日本との連携強化。

JR東日本もモノレールを傘下に置くことで利用客の増加が見込めるとみて

2002年、に日立物流保有株の70%を取得し、モノレールは、JR東日本のグループ企業として新たなスタートを切っている。

2000年代に入っても沿線の変化は続き、2004年には、羽田空港第2旅客ターミナルが整備、モノレールの羽田空港第2ビル駅が開業。

開業効果により、この年、モノレールは輸送人員減をようやく食い止めることができたと云う。

さらに羽田への国際線再就航を求める声が航空業界などから高まり、2010年には国際線ターミナルビルが開業。

モノレールも国際線ビル駅を開業し、現在一番新しい駅となっている。

現在は、モノレールの利用者は、飛行機に乗る人ばかりでなく、4割以上がそれ以外の人たちと云う。

空港で働く人や、天王洲アイルや流通センターなどで働く人の利用も多い。

天空橋駅周辺の開発計画・八潮パークタウンの居住者など通勤で利用する人も増え、地域の足としての役割を果たしている。

将来は、東京駅までの計画もあると云う。

「羽田」

南に多摩川と東京湾の多摩川河口三角州と埋め立てと人口島・羽田・本羽田・羽田旭町・空港にあたる地域。

江戸時代は、三角州上の自然堤防に位置している。この地域農村と漁村と海苔養殖の産地であった。特に漁民は、奥多摩山中から筏で流した木材や

物資を、江戸へ回漕する為の積み替え業にも従事していた。

7階建ての航空ビル内

1931年の昭和6年に飛行場を開設したが、第二次世界大戦後、米軍に接取され、米軍が大規模な拡張工事が行われた。

神社仏閣など、今の羽田5丁目に強制移転、これが1948年。

中央送迎広い長い見学デッキー離着陸のジェットが次々に

1958年・返還ー東京国際(羽田)空港となった。

日本の空の表玄関に

1978年新東京国際(成田)空港が開港によって国内線中心であったが、1993年第二期工事が完成し新ターミナル・ビックバード・モノレール延長

新整備場・新駅と開設され、国際線も一部戻されている。

江戸時代から工場が立地で、現在も工業地区を形成している。

「京急空港線」

京急蒲田駅と羽田空港国内線ターミナル駅を結ぶ、京浜急行電鉄の鉄道路線。

大田区内を東西に走り、東京国際空港(羽田空港)への空港連絡鉄道で便利に。

糀谷駅を発車すると急勾配を下り、一気に地下に潜って産業道路と環八通りの交差点の直下に位置する大鳥居駅へ進入、大鳥居駅付近は

地下化され、産業道路・環八通りとの平面交差が解消されたと云う。

大鳥居駅を出ると地上に戻って首都高速羽田線羽田出入口の下をくぐり、

「穴守稲荷駅」を過ぎると羽田空港ターミナル直下に位置する羽田空港国内線ターミナル駅までの地下線区間に入る。

海老取川をくぐった付近で南北に走る東海道貨物線を乗り越し、天空橋駅では同じく地下線のモノレールと連絡。

滑走路を迂回しながら一部で高架線を走行するモノレールに対し、空港線は短距離で空港ターミナルに向かっている。

羽田空港国内線ターミナル駅は国内線第一ターミナルと国内線第二ターミナルの間、東京湾岸道路・首都高速湾岸線・国道357号の直下で直交する位置にあると云う。

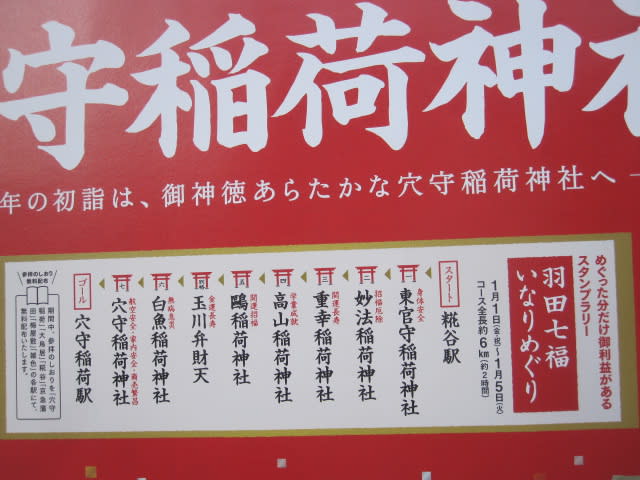

「羽田稲荷七福神と弁天様」

七つの稲荷神社は、東官守稲荷神社・妙法稲荷神社・重幸稲荷神社・高山稲荷神社・鴎稲荷神社・白魚稲荷神社・、穴守稲荷神社。

弁天様は、玉川弁財天。

各神社、御朱印を貰うことが出来る。

「穴守稲荷神社」

宝暦・天明の頃、災害を防ぎ五穀豊穣の守護神として建立。

その当時は、東京国際空港敷地内に鎮座、終戦後空港建設のため現在地に移転している。

商売繁盛・交通安全の神として信仰を集めている。

空港内の大鳥居があるが、昔の「穴守稲荷神社の所。

この大鳥居を取り壊すと必ず事故がおこるのでそのまま残されたと云う。(伝説)

「あなもりの砂」の由来。

老人が漁に出て魚を釣り上げて魚篭に入れたが、中を見ると湿った砂があるだけだった。

翌日も翌々日も大漁となるも、篭をみるとやはり湿った砂があるばかりであった。

老人はいぶかしく思い、村人たちにこのことを話すと、村人たちはこれを狐の仕業として稲荷神社を取り囲み、一匹の狐を捕まえる。

しかし、老人は狐を許してそれを解き放った。

それ以降、老人が漁にでると必ず大漁となり、篭には多くの魚とわずかばかりの湿った砂が残るようになった。

老人が砂を持ち帰って家の庭にまいたところ、客が途切れることなく訪れるようになり、老人は富を得た。

そのため、穴守の砂には招福のご利益があるとされ、今も多くの参拝者を集めていると云う。

外人観光客に人気の朱の大鳥居

江戸時代・1804年の文化元年、新田開墾の折り、海が荒れて沿岸の堤防が決壊し、村々は海水による甚大な被害を受けた。

村民が堤防の上に祠を勧請し、稲荷大神を祀ると、海が静まって大きな実りをもたらしたと社伝。

これが穴守稲荷神社の起こりとされ、穴守という名の由来は、堤防に開いた穴の害から人々を守るという神徳にちなむと云う。

元々は新田開拓を行った鈴木家の土地にあったと云う。(文政年間の1818年頃多摩川三角州開墾鈴木新田の堤防上)

祭神ー豊受姫命

明治17年、暴風雨に襲われ崩壊してしまうが、翌年には再建の認可を取り付け、明治19年、「穴守稲荷社」から「穴守稲荷神社」へと改称を。

再建した穴守稲荷神社は境内も広くなり、さらに周辺で潮干狩りもできることや温泉が湧いたこともあり、門前には温泉旅館や芸者の置屋ができる

など、賑わいを見せた。

京浜電気鉄道(現在の京浜急行電鉄)は京浜蒲田から穴守稲荷神社へ向けて支線を伸ばし、明治35年、には海老取川の手前まで、大正2年、には川を渡って穴守稲荷門前までの延伸し、神社の界隈はさらに賑わった。

次回も、羽田。