武蔵野には、「ハケ・はけは、崖」崖が多い。台地は、崖沿いに「湧水」に恵まれ、その為、古くから水田が開けた。

昭和25年「大岡昇平」ハケを舞台の小説「武蔵野夫人」があるが、昇平は、富永次郎宅に身を寄せ、武蔵野台地の地図を片手に散策し、

作品の構想を練って、第一章「ハケの人々」になったと云う。

武蔵野台地は多摩丘陵ー沖積層ー多摩川(低地)ー府中崖線(国立・府中・調布は東京層群、立川ローム層、立川礫層)ー武蔵野面・国分寺崖線、ハケ。

に、中央線・国分寺・三鷹・武蔵野市(武蔵野礫・ロームが武蔵野、立川が重なっている)。

縄文時代中期(4~5千年前)は、常緑広葉樹林でうっそうとした森林で

「武蔵野は、月の入るべき山もなし、草より出でて草にこそ入れ(万葉集)」

「紫生うと聞く野も 蘆萩のみ 高く生ひて 馬に乗りて 弓持たるすえ 見ぬまで(更級日記)」

中世では、焼畑で二次林、クヌギ・欅・赤松等。「国木田独歩の武蔵野」は、昔の武蔵野は、萱原のはてなき光景を以て絶類の美を鳴らしていたや

うに言ひ伝へてあるが今の武蔵野は林である、、、」と書いている。

「ハケの小路」滄浪泉園、福沢諭吉弟子・時事日報記者・三井銀行理事波多野承五郎氏(1858-1929)の別荘の庭園にある小路で、

犬養毅(1855-1932)岡山、5.15事件で暗殺された政治家・1929年総裁・満州事変阻止で軍部右翼に反感・暗殺。犬養は、滄浪泉園でよく遊んだと云う

「ハケの小路」の名付けたと云う。滄浪泉園は、JR武蔵境から。

三鷹 玉川上水

三鷹市は、都の中央部将軍の「鷹場・御鷹場村」と称したことに由来、」もと神奈川県北多摩郡三鷹村・明治26年東京府に。

1657年の明暦の大火後、神田連雀町(千代田区)の住民が移住し、開墾上・下連雀など新田開発が。

鉄道も、1930年中央本線開設している。その3年後、京王線も開通し宅地化されていった。

新撰組組長「近藤勇の墓」は、竜源寺。

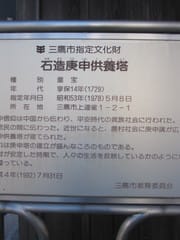

三鷹市指定文化財ー石造庚申供養塔

童謡「赤とんぼ」の作詞で知られ、今年で生誕120年を迎える詩人、「三木露風」が暮らした牟礼。

歌詩と少女の像が(三鷹中央通り)

「国木田独歩」-1887・千葉県銚子ー1908ー36歳没、小説家。

「武蔵野、1898年・忘れえぬ人々・牛肉と馬鈴薯・春の鳥・竹の木戸、1908年」-処女作 愛弟通信、1894年。

幼名を亀吉、のちに哲夫と改名しいる。

独歩は、、孤島生、鏡面生、鉄斧生、九天生、田舎漢、独歩吟客、独歩生などがある。

田山花袋、柳田國男らと知り合い「独歩吟」を発表。

詩、小説を書いたが、次第に小説に専心。「武蔵野」「牛肉と馬鈴薯」などの浪漫的な作品の後、「春の鳥」「竹の木戸」などで自然主義文学の先駆とされ、また現在も続いている雑誌・婦人画報の創刊者である。

編集者としての手腕も評価されて、夏目漱石は、その短編「巡査」を絶賛した他、芥川龍之介も国木田独歩の作品を高く評価していた。

ロシア語などへの翻訳がある。

三鷹駅北口に国木田独歩の碑が

「三鷹構内無人転覆事故」

1949年昭和24年、国鉄時代の三鷹駅構内で、車庫から無人の電車が突然、暴走を始め、7両編成の電車は脱線し、民家や交番に衝突して転覆。

利用客や市民がはねられ、死者6人、負傷者20人の惨事となった。

当時、国鉄では大規模な人員整理が進められており、これに反対していた国鉄労働組合の組合員10人が電車転覆致死罪で逮捕・起訴されている。

「禅林寺」-黄檗宗の寺・真宗松之坊。

1700年・賢州元養が開基。

三鷹事件(駅構内での無人電車転覆事故の遭難供養碑がある) 本堂

「森鴎外」1862-1923 陸軍軍医・小説家 舞姫・うたかたの記・文づかい・阿部一族・山椒大夫・高瀬舟他。

「太宰治」1909-48 青森県出身 井伏鱒二・檀一雄らと交流、日本浪漫派に参加・人間失格等。

境内に作家森鴎外・太宰治の墓

「森鴎外の遺書」-余は少年の時より老死に至るまで一切の秘密なく交際したる友は賀古鶴所君なりこゝに死に臨んで賀古君の一筆をわづらはす

死は一切を打ち切る重大事件なり奈何なる官憲威力と雖此に反抗するを得ずと信す余は石見の人森林太郎として死せんと欲す

宮内省陸軍省皆縁故あれども生死分かるゝの瞬間にあらゆる外形的取扱ひを辞す森林太郎として死せんとす

墓は森林太郎の外一字もほる可からず書は中村不折に委託し宮内省陸軍省の栄典は絶対に取りやめを請ふ手続きはそれぞれあるべし

これ唯一の友人に云ひ残すものにして何人の容喙も許さずー大正11年7月6日・森林太郎 言、 賀古鶴所 書

禅林寺境内「遺言碑」

「太宰 治」 1909ー 1948年、

本名、津島 修治・1936年の昭和11年、最初の作品集『晩年』を刊行。

昭和23年、「山崎富栄」と共に玉川上水で入水自殺を完遂させた。

主な作品ー走れメロス・津軽・お伽草紙・斜陽・人間失格。

その作風から坂口安吾、織田作之助、石川淳らとともに新戯作派、無頼派と称された。

「井心亭と百日紅」-(下連雀2-14-7)

案内板ー井心亭は、文化施設・ 近くの太宰治旧宅の「玄関の前の百日紅」が庭に移植されて元気である。

昭和14年、31歳、太宰治は、妻の美智子と共に甲府から三鷹村下連雀移り住んでいる。

心中をした昭和23年、まで住んだ最後の家。

玉川上水に沿って歩き入水場所を探したが見つける事が出来なかった。

現在の玉川上水では、入水自殺は、、。 三鷹井心亭ー和風のたたずまい文化施設

「玉川上水開削新田開発」

江戸時代、江戸の上水道として1654年 玉川上水・1655年 野火止用水・1696年 千川上水等が開削され、享保年間の1716-36年に「武蔵新田」

82か村が開発された。ロームのうえの黒ボク土は、酸性で活性アルミニウムが多い為、作物栽培には、リン酸分や腐植が欠乏し、畑地と林地を配置させ

開拓者は、意識的に木を育ててきたと云う。その木材や炭などを江戸へ供給、又、萌芽更新(切株からの新しい芽)から林にした。

玉川上水は、羽村市多摩川の「羽村の堰」から福生市・昭島市・立川市・国立市・府中市・三鷹市へ。

羽村取水堰で多摩川から取水し、武蔵野台地を東流し、四谷大木戸に付設された「水番所」を経て市中へと分配されていた。

水番所以下は木樋や石樋を用いた地下水道であったが、羽村から大木戸までの約43kmは、すべて露天掘りであった。

羽村から四谷大木戸までの本線は武蔵野台地の尾根筋を選んで引かれているほか、大規模な分水路もそれぞれ武蔵野台地内の河川の分水嶺を選んで引かれているのには驚きである。

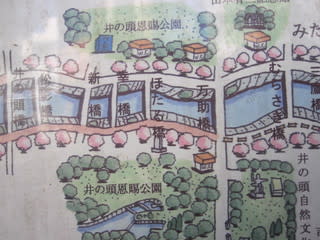

羽村の堰ー羽村大橋ー福生加美上水公園ー拝島ー西武立川ー上水公園ー天王橋ー玉川上水(モノレール)

新堀用水ー大ケヤキ道公園ー国分寺ー小平中央公園ー一橋学園ーふれあい下水道館

小金井橋ー鈴木遺跡資料館ーくぬぎ橋ー独歩橋ー境浄水場

三鷹橋ー井の頭自然館ー岩崎橋ー牟礼橋

北口駅前は、下で隠れていた「玉川上水」が再び現れ、水辺公園として整備、「欅橋」の交叉点にでる。

橋は、昭和52年、建設、もともとは、安政年間の1854~1859年、架橋といわれ、昔、ここに大木の欅があったことから、その名が

つけられたといわれている。

次回も、三鷹から井の頭へ。