「太平洋戦争・アメリカ軍、東京空襲」は、

昭和17年の1942年4月のゲリラ的空襲に始まり、「B29爆撃機」による本格的な連続空襲が、昭和19年11月から翌年20年8月の敗戦日まで

「約130回」にわたり絶え間なく続いた戦争。

1945年3月10日の「東京大空襲」は、

現在の墨田区・江東区域を中心に未曾有の被害をもたらした。

深夜に始まった2時間余りの空襲で、「死者10万人以上、焼失家屋約27万戸、被災者100万人」という甚大な、広島・長崎の原爆に匹敵するという。

3.09~3.10東京大空襲・アメリカーB29、334機、本所・深川・浅草・・下町40km2焼失・死者8万4千人・罹災者150万人以上・焼失戸数

約23万大被害。

3.14の大坂空襲13戸焼失・・・都市爆撃が激化・・・4.01沖縄本土上陸・・・・・小磯内閣から総辞職、鈴木貫太郎海軍大将内閣に、

8.06原爆投下、8.09長崎原爆投下・・・8.15終戦・・闇社会に・・・。

台東浅草から「吾妻橋」を渡ると隅田公園駒形・隅田川は、秩父山地に源を発し石神井・神田川合流して隅田川・大川

隅田川には、道路橋26・鉄道橋(その他に水道橋が2・電路橋1)

道路橋の主なものは北から千住橋・白髭橋・言問橋・吾妻橋・駒形橋・厩橋・蔵前橋・両国橋・新大橋・清洲橋・永代橋・佃大橋・勝鬨橋を隅田川13橋

と云う。一番古い橋は千住大橋(1594年)・大正の関東大震災で大部分は焼失・落下した。

勝鬨橋は、戦前毎日1回、開いて船を通過させていた。

「渡し」上流(汐入)~下流(勝鬨)18か所あった。佃は、1964年まであった。

関東大震災で生き残った橋は、新大橋・尾竹橋・相生橋があるが途中で架け替えられている。

隅田公園・アサヒビール・墨田区役所ビル、。この付近が、空襲で水を求め、死者が多数出た吾妻橋

「勝海舟」 1823-99 幕臣。江戸両国生まれ

咸臨丸艦長としてアメリカへ渡る。軍艦奉行並、奉行。神戸海軍操練所長を務める。罷免されるが後に復帰し、西郷隆盛などと話し合い

江戸開城と徳川家存続に尽力した。維新後、新政府に出仕したが、まもなく辞している。

勝海舟像

墨田区は、都の東、隅田川東岸の堤・墨堤と川で墨田区。荒川、利根川等が運ぶ土砂によりる陸地化した河口のデルタ地帯。

本所・向島が合併、東京特別区で、地下水汲み上げによる地盤沈下地帯で区の南は、竪川・大横川・横十間川・北十間川の水路が走っている。

隅田公園

「水戸家下屋敷跡」

水戸徳川家がここ屋敷地を拝領したのが、1693年と云う。

地理的には、隅田川と北十間川の交差部で十間川を昔は源森川)で堀と船蔵の舟運に好都合の場所であったようだ。

屋敷跡も本所と向島の境・又、水戸藩は別荘として存在も。

旧水戸藩下屋敷跡ー小梅邸

旧屋敷正門

区の公園として整備されている

緑多い憩いの公園内

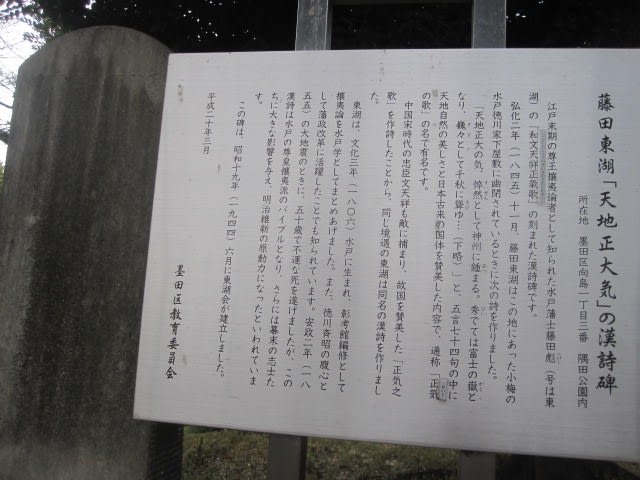

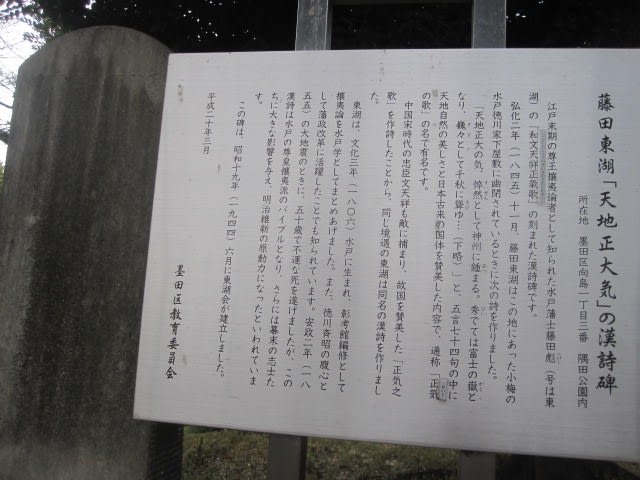

「藤田東湖」 1806-55 思想家 安政地震で死。水戸藩士、儒学者。

藩主・斉昭ー郡奉行・御用人努める。藩政改革に尽くし「尊王攘夷」を唱え、全国の尊攘志士の指導者でもあった。

地震時、身を挺して母を守ったが、鴨居の下敷きで命を落としたと云う。

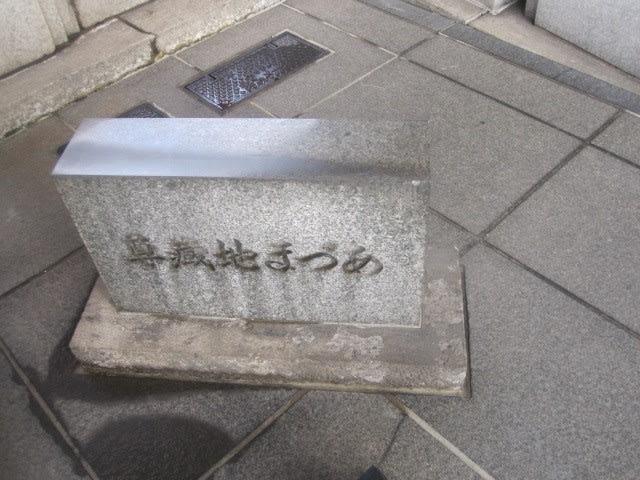

漢詩碑 「天地正大気」

散歩道

水戸の梅か

「牛島神社」 向島鎮座

祭神ー須佐之男命 撫牛

860年慈覚大師創建

社殿

言問橋の東詰・本所の総鎮守・牛の御前と呼ばれている。

狛犬

向島見番通り

「旧墨堤の道」

隅田川の自然堤防沿いに桜の木が植えられたのは寛文年間の1661~1673年、徳川将軍家の休息所であった隅田川御殿(現堤通2丁目、都立東白鬚公園辺り)から白鬚神社の北側辺りまででした。

江戸時代中期には8代将軍徳川吉宗が護岸強化と憩いの場づくりのために堤と並木の南端を言問橋の架かる辺り(現向島2丁目、言問通り)まで延ばして人々に地固めをさせました。

以来、堤は多くの江戸市民でにぎわう花見の名所、憩いの場所へとなっていきました。

道幅は広く、道の両側には、見事な桜の並木が続いていました。

白鬚神社脇から地蔵堂へと続く湾曲した道は、今は姿をけしてしまった、旧墨堤の名残りです。

春は花見、正月は七福神めぐりの人々で特ににぎわいました。

関東大震災や東京大空襲などの復興事業を契機に墨堤通りは湾曲した道から直線道路へ、土の道から舗装道路へと整備されました。

現在、旧墨堤の面影を見ることができるのは、この場所と「墨堤植桜之碑」(向島5丁目4番先)近くの湾曲部の2ヶ所だけとなっています。

(墨田区教育委員会から)

向島2丁目

「佐多稲子」 1904-1998 小説家、長崎生まれ。

母結核で亡くなり小学校終了前上京し、神田キャラメル工場勤務、出世作「キャラメル工場から」・・上野「清凌亭」に勤めていた十代の頃、

客として現れた芥川を見て、女中仲間に「芥川龍之介だ」と言ったところ、その女中が芥川に「お客さんを知っている者がいる」と話し、個人的な知り合いかと勘違いした芥川が席に呼んだのがきっかけで、顔見知りとなったと云う。

芥川は佐多を「お稲さん」と呼んで贔屓にし、佐多は、意気な縞銘仙に黒襟姿で立ち働くきゃしゃな娘で、仲間うちからは、芥川は佐多に好意を持っているようだと見られていたと云う。

芥川が亡くなる4日前には芥川から連絡があって自殺者の心理を聞かれたという。

「壺井栄」-1929年、雑誌「戦旗」での執筆が縁で、同誌に仕事を持っていた壺井繁治と、その妻栄の夫妻と親交を持つようになる。

のちに栄は生活苦もあって雑誌社の懸賞に応募するようになっていくが、その折に彼女の作風を見た稲子は、その素質をプロレタリア文学ではなく娯楽小説、特に児童文学(童話)に向いたものであると気付き、栄に坪田譲治作品を読む事を勧めて童話や一般小説を執筆するように説いたと云う。

これによって壺井栄が執筆したのが、彼女の後の商業デビュー作となる「大根の葉」であり、以降、栄は稲子の予見した通り児童文学作家として活躍し、のちに映画化もされた「二十四の瞳」を執筆する。

旧居跡が

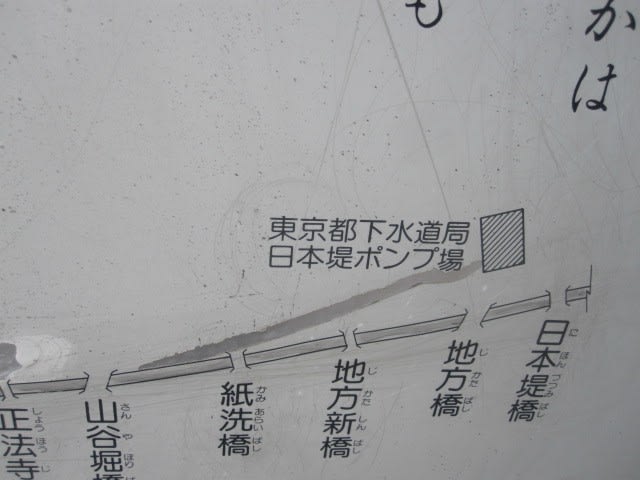

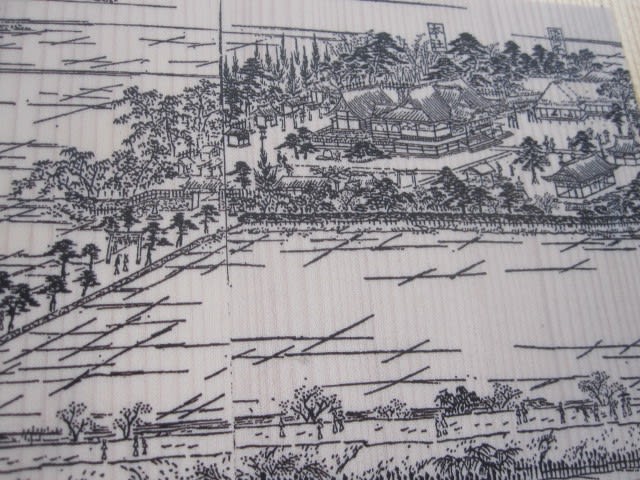

昔の向島

地図

「三囲神社」ー平安初期

祭神ー宇迦御魂之命 弘法大師勧請と云われている。

「宇迦」とは、穀物。

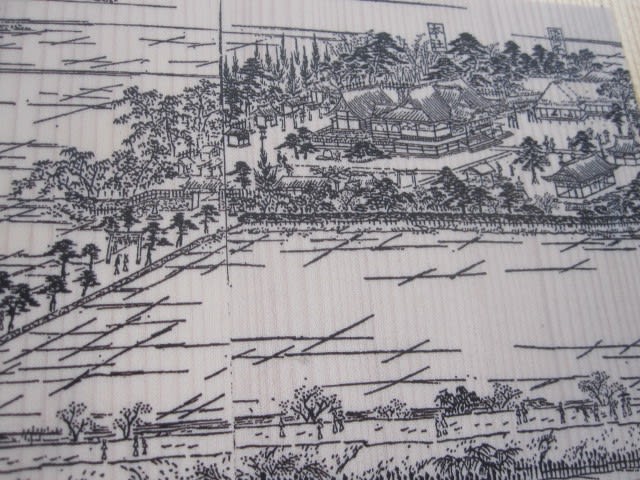

昔の神社付近

江戸本町からみて東北の方角に位置し「三井家」の鬼門・三井の守護社と定めたと云う。

三越デパートのシンボル「ライオン像」が

南北朝時代社殿再建時に地中から「神像」が掘り出され、白狐がその神像を三度回って行ったことから「みめぐり」と呼んだと云う。

伏見稲荷大社が主祭神。

社殿

伊賀上野城主 藤堂高睦

石造

「日比翁助」近代的百貨店創始者

歌碑 石垣の 小石大石持合ひて 御代は ゆるがぬ松ヶ枝の色

次回も向島桜橋方面へ。

昭和17年の1942年4月のゲリラ的空襲に始まり、「B29爆撃機」による本格的な連続空襲が、昭和19年11月から翌年20年8月の敗戦日まで

「約130回」にわたり絶え間なく続いた戦争。

1945年3月10日の「東京大空襲」は、

現在の墨田区・江東区域を中心に未曾有の被害をもたらした。

深夜に始まった2時間余りの空襲で、「死者10万人以上、焼失家屋約27万戸、被災者100万人」という甚大な、広島・長崎の原爆に匹敵するという。

3.09~3.10東京大空襲・アメリカーB29、334機、本所・深川・浅草・・下町40km2焼失・死者8万4千人・罹災者150万人以上・焼失戸数

約23万大被害。

3.14の大坂空襲13戸焼失・・・都市爆撃が激化・・・4.01沖縄本土上陸・・・・・小磯内閣から総辞職、鈴木貫太郎海軍大将内閣に、

8.06原爆投下、8.09長崎原爆投下・・・8.15終戦・・闇社会に・・・。

台東浅草から「吾妻橋」を渡ると隅田公園駒形・隅田川は、秩父山地に源を発し石神井・神田川合流して隅田川・大川

隅田川には、道路橋26・鉄道橋(その他に水道橋が2・電路橋1)

道路橋の主なものは北から千住橋・白髭橋・言問橋・吾妻橋・駒形橋・厩橋・蔵前橋・両国橋・新大橋・清洲橋・永代橋・佃大橋・勝鬨橋を隅田川13橋

と云う。一番古い橋は千住大橋(1594年)・大正の関東大震災で大部分は焼失・落下した。

勝鬨橋は、戦前毎日1回、開いて船を通過させていた。

「渡し」上流(汐入)~下流(勝鬨)18か所あった。佃は、1964年まであった。

関東大震災で生き残った橋は、新大橋・尾竹橋・相生橋があるが途中で架け替えられている。

隅田公園・アサヒビール・墨田区役所ビル、。この付近が、空襲で水を求め、死者が多数出た吾妻橋

「勝海舟」 1823-99 幕臣。江戸両国生まれ

咸臨丸艦長としてアメリカへ渡る。軍艦奉行並、奉行。神戸海軍操練所長を務める。罷免されるが後に復帰し、西郷隆盛などと話し合い

江戸開城と徳川家存続に尽力した。維新後、新政府に出仕したが、まもなく辞している。

勝海舟像

墨田区は、都の東、隅田川東岸の堤・墨堤と川で墨田区。荒川、利根川等が運ぶ土砂によりる陸地化した河口のデルタ地帯。

本所・向島が合併、東京特別区で、地下水汲み上げによる地盤沈下地帯で区の南は、竪川・大横川・横十間川・北十間川の水路が走っている。

隅田公園

「水戸家下屋敷跡」

水戸徳川家がここ屋敷地を拝領したのが、1693年と云う。

地理的には、隅田川と北十間川の交差部で十間川を昔は源森川)で堀と船蔵の舟運に好都合の場所であったようだ。

屋敷跡も本所と向島の境・又、水戸藩は別荘として存在も。

旧水戸藩下屋敷跡ー小梅邸

旧屋敷正門

区の公園として整備されている

緑多い憩いの公園内

「藤田東湖」 1806-55 思想家 安政地震で死。水戸藩士、儒学者。

藩主・斉昭ー郡奉行・御用人努める。藩政改革に尽くし「尊王攘夷」を唱え、全国の尊攘志士の指導者でもあった。

地震時、身を挺して母を守ったが、鴨居の下敷きで命を落としたと云う。

漢詩碑 「天地正大気」

散歩道

水戸の梅か

「牛島神社」 向島鎮座

祭神ー須佐之男命 撫牛

860年慈覚大師創建

社殿

言問橋の東詰・本所の総鎮守・牛の御前と呼ばれている。

狛犬

向島見番通り

「旧墨堤の道」

隅田川の自然堤防沿いに桜の木が植えられたのは寛文年間の1661~1673年、徳川将軍家の休息所であった隅田川御殿(現堤通2丁目、都立東白鬚公園辺り)から白鬚神社の北側辺りまででした。

江戸時代中期には8代将軍徳川吉宗が護岸強化と憩いの場づくりのために堤と並木の南端を言問橋の架かる辺り(現向島2丁目、言問通り)まで延ばして人々に地固めをさせました。

以来、堤は多くの江戸市民でにぎわう花見の名所、憩いの場所へとなっていきました。

道幅は広く、道の両側には、見事な桜の並木が続いていました。

白鬚神社脇から地蔵堂へと続く湾曲した道は、今は姿をけしてしまった、旧墨堤の名残りです。

春は花見、正月は七福神めぐりの人々で特ににぎわいました。

関東大震災や東京大空襲などの復興事業を契機に墨堤通りは湾曲した道から直線道路へ、土の道から舗装道路へと整備されました。

現在、旧墨堤の面影を見ることができるのは、この場所と「墨堤植桜之碑」(向島5丁目4番先)近くの湾曲部の2ヶ所だけとなっています。

(墨田区教育委員会から)

向島2丁目

「佐多稲子」 1904-1998 小説家、長崎生まれ。

母結核で亡くなり小学校終了前上京し、神田キャラメル工場勤務、出世作「キャラメル工場から」・・上野「清凌亭」に勤めていた十代の頃、

客として現れた芥川を見て、女中仲間に「芥川龍之介だ」と言ったところ、その女中が芥川に「お客さんを知っている者がいる」と話し、個人的な知り合いかと勘違いした芥川が席に呼んだのがきっかけで、顔見知りとなったと云う。

芥川は佐多を「お稲さん」と呼んで贔屓にし、佐多は、意気な縞銘仙に黒襟姿で立ち働くきゃしゃな娘で、仲間うちからは、芥川は佐多に好意を持っているようだと見られていたと云う。

芥川が亡くなる4日前には芥川から連絡があって自殺者の心理を聞かれたという。

「壺井栄」-1929年、雑誌「戦旗」での執筆が縁で、同誌に仕事を持っていた壺井繁治と、その妻栄の夫妻と親交を持つようになる。

のちに栄は生活苦もあって雑誌社の懸賞に応募するようになっていくが、その折に彼女の作風を見た稲子は、その素質をプロレタリア文学ではなく娯楽小説、特に児童文学(童話)に向いたものであると気付き、栄に坪田譲治作品を読む事を勧めて童話や一般小説を執筆するように説いたと云う。

これによって壺井栄が執筆したのが、彼女の後の商業デビュー作となる「大根の葉」であり、以降、栄は稲子の予見した通り児童文学作家として活躍し、のちに映画化もされた「二十四の瞳」を執筆する。

旧居跡が

昔の向島

地図

「三囲神社」ー平安初期

祭神ー宇迦御魂之命 弘法大師勧請と云われている。

「宇迦」とは、穀物。

昔の神社付近

江戸本町からみて東北の方角に位置し「三井家」の鬼門・三井の守護社と定めたと云う。

三越デパートのシンボル「ライオン像」が

南北朝時代社殿再建時に地中から「神像」が掘り出され、白狐がその神像を三度回って行ったことから「みめぐり」と呼んだと云う。

伏見稲荷大社が主祭神。

社殿

伊賀上野城主 藤堂高睦

石造

「日比翁助」近代的百貨店創始者

歌碑 石垣の 小石大石持合ひて 御代は ゆるがぬ松ヶ枝の色

次回も向島桜橋方面へ。